SpaceX、人工智能与苏联:举国模式在美国的胜利

繁体

2023年3月的一天,美国政府的科技政策顾问Arati Prabhakar带着一台笔记本电脑走进了白宫的椭圆形办公室,向80岁的总统拜登展示了如何使用ChatGPT。

Arati Prabhakar让AI生成了一张拜登的爱犬“指挥官(Commander)”坐在总统办公桌上的图片[6]。按照《Quartz》的形容[8]:即使是世界上最有权势的人,也对ChatGPT印象深刻。

拜登和他的爱犬“指挥官”

这件事的影响之一,是一年后美国人工智能安全委员会的成立。OpenAI创始人Altman,英伟达的黄仁勋,微软的纳德拉,谷歌的皮查伊都是委员会成员。

人工智能革命的推动者们领到了一项新任务:指导美国关键基础设施安全地使用AI。

向拜登展示ChatGPT的Arati Prabhakar也是22位创始委员之一,她出生在印度,三岁时随家人移民到芝加哥,是加州理工学院第一位女性应用物理学博士。

在硅谷科技公司辗转近20年后,Arati Prabhakar成功上岸,在2012年成为美国国防高级研究计划局的在编公务员。

Arati Prabhakar(左)

国防高级研究计划局简称DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency),顾名思义,Advanced Research概括了这个机构的工作任务,即面向突破性技术开展研究。Defense则时刻提醒外界,DARPA隶属于美国国防部,代表着美国的国家意志。

担任局长期间,Arati Prabhakar在DARPA内部成立了一个生物技术办公室,并向一家研究mRNA疫苗的机构投资了2500万美元。疫情时期,这家名叫莫德纳的公司赚了200亿美元。

自成立以来,DARPA一直是美国技术霸权背后最神秘的存在,它直接或间接推动了大量新技术的诞生:

DARPA发起的ARPAnet计划原本用于应对战争期间通信的中断,这个最初由大学和政府机构组成的“局域网”,是全球互联网的前身。

GPS的诞生同样离不开DARPA,其最初目的是利用卫星协助武器瞄准目标。

DARPA在80年代开发了SIMNET,意在实现虚拟兵棋推演,由此启发了《魔兽世界》诞生。DARPA和CIA在《魔兽世界》中秘密追踪和研究玩家的行为,这一计划后来被斯诺登曝光。

长期以来,美国政府对DARPA的投资仅占GDP的0.015%,即使用保守的估计,DARPA的社会回报率也高达66000%,超越历史上任何一个风险投资机构。

《经济学人》对DARPA的评价是[2]:他们塑造了现代世界。

十月的天空

美国高科技产业的优势常被归因为市场化的竞争。但事实可能恰恰相反,美国是最早、最擅长利用国家意志推动技术创新的经济体。

二战结束前夕,也许是预见到政府对科研投资的削减,曼哈顿计划的提出者和执行人范内瓦·布什(Vannevar Bush)向杜鲁门总统提交了一份著名的报告:《科学:无尽的前沿》。核心主题只有一个:政府应该支持科学研究,同时不约束科学家的学术自主。

对这份报告最准确的评价,可能来自华为创始人任正非[3]:

范内瓦·布什在《科学:无尽的前沿》中提出,要重视不以应用为目的的基础研究,面向长远,逐步摆脱对欧洲基础科学研究的依赖。从此,美国基础科学研究远远领跑全球,形成若干重大突破。

电影《奥本海默》,由Matthew Modine饰演的Vannevar Bush(右)

《科学:无尽的前沿》问世12年后,美国人等来了一个更有说服力的理由。

1957年10月4日,一枚经过改装的R-7火箭在苏联拜科努尔宇宙基地点火发射。沉闷的巨响中,一个重达83.6公斤、装有四根长天线的铝制抛光金属球被送上太空。这是人类历史上第一颗成功发射的人造卫星:斯普特尼克1号。

在它绕行地球的3周时间内,任何一个拥有短波接收器的人,都能捕捉到斯普特尼克1号飞越上空发出的持续“哔哔”声响。

细碎的声响连同划过十月夜空的星光,深深刺痛了美国社会的神经。《2001太空漫游》的原作者亚瑟·克拉克说[8]:

斯普特尼克1号绕地球运行的那一天,美国就成了二流强国。

一则关于斯普特尼克号的漫画:“哔...哔...传给鲍勃(代指美国)”

对美国政府而言,R-7火箭证明了苏联拥有了直接打击美国本土的能力。军队出身的总统艾森豪威尔深感震惊和困惑,将其称为“斯普特尼克危机(Sputnik crisis)” 。

斯普特尼克危机促使美国政府开始系统性审视科研领域的欠账,二战结束十余年后,巨量的国家资源再次流向科学研究[9],并直接推动了两个科研机构的诞生:NASA和DARPA。

这两个机构的工作职责非常明确:对关乎国家安全的突破性技术进行关键投资,确保美国对苏联的技术领先。

只不过NASA负责地球以外,DARPA负责地球以内,这一点从它们的Logo就能看出来。

这是二战后美国政府层面对科学研究领域的第一次大规模投资,美国政府对NASA和DARPA采取“例外拨款”(Other Transaction)的方式,使得它们的活动和预算不需要按法律要求对外公开,有更大的自主权。

相比NASA此后几十年太空歌剧般的冒险,DARPA的任务更为宽泛,但也更为激进:通过一切手段捍卫美国的技术霸权。

时至今日,这项任务依然直白的写在DARPA的官方简介里:

1958年成立时,DARPA的使命是防止类似斯普特尼克发射的科技突破,因为这标志着苏联在太空领域打败了美国。

今天,DARPA的任务仍然是防止美国遭受科技突破,同时也针对我们的敌人创造科技突破。

巴斯德象限

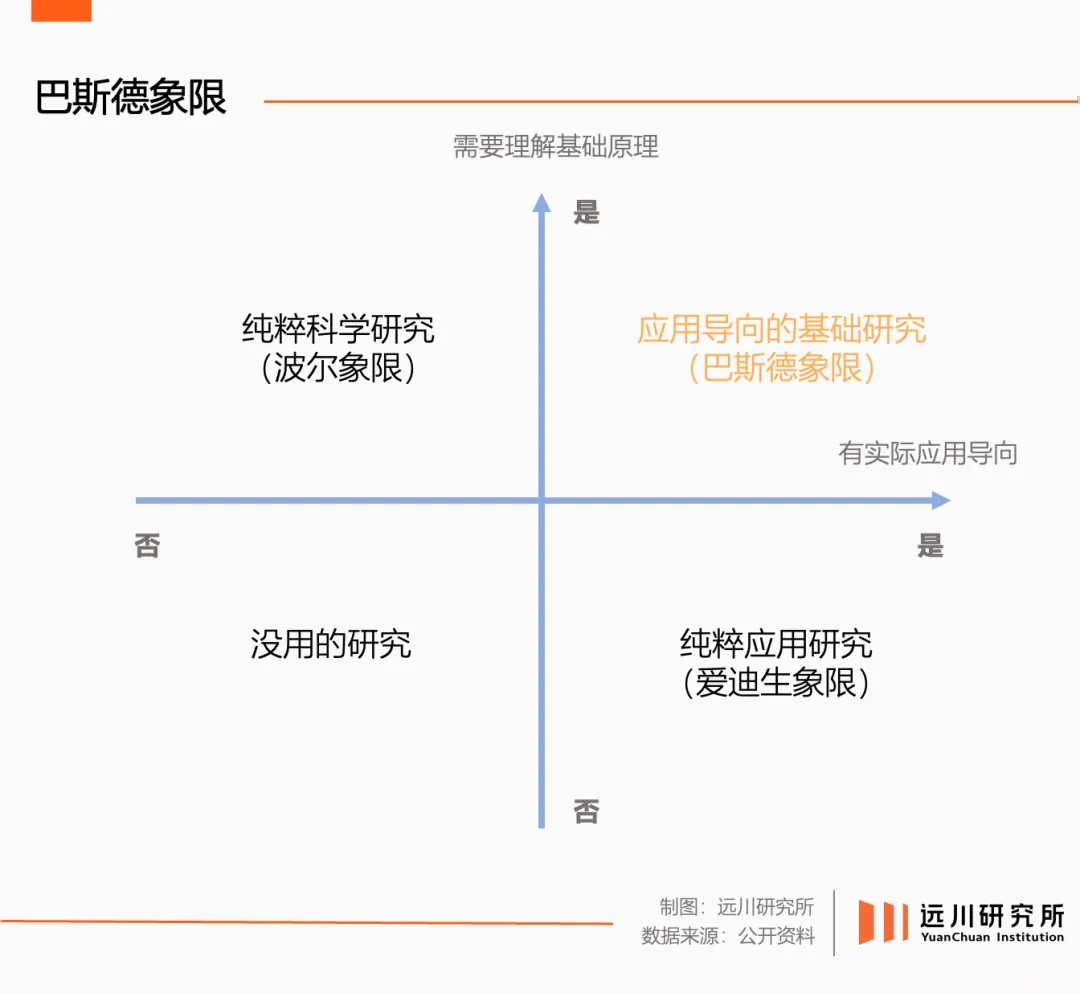

担任过DARPA领导人的Kaigham Gabriel对这家机构的定位有过一个非常准确的描述[10]:承担“巴斯德象限”的研究任务。

路易·巴斯德(Louis Pasteur)在学术界外的名气远不如他发明的“巴氏灭菌法”。巴斯德尝试从牛奶中去除细菌时,发现了细菌会导致特定的疾病,这也是“巴斯德象限”的由来:一些基础研究既可以产生学术成果,也能实现应用层面的产业化。

和DARPA诞生的契机一样,美国在技术创新这件事上从没相信过“万能的市场”。市场竞争固然能带动企业的研发热情,但企业不会投资对业务有威胁的研究项目,这类研究恰恰是众多颠覆式创新的来源。

正如前任局长Kaigham Gabriel所说:市场机制不会自发地产生颠覆式创新。

因此,DARPA的核心目标是填补学术界和市场化力量的中间地带,推动技术与研究首先成为一个产业,以商业产品或服务提供给国防部,继而保证美国的技术领先。

一个代表性案例是芯片制造领域经典的FinFET架构的诞生。

90年代,产业界普遍认为芯片制程的极限是25nm,因为伴随晶体管不断微缩,栅级控制电子流动的能力也随之下降,一旦超过25nm就难以控制,摩尔定律也会停滞。

1995年,DARPA资助了加州大学伯克利分校教授胡正明,希望后者为摩尔定律续续命。

1998年,胡正明提出了一种3D立体晶体管结构。由于源级和漏级拉高后,侧面看形状像鱼鳍(Fin),因而这种架构被命名为FinFET。

DARPA的“25nm开关”计划开始时,主流的芯片生产工艺还是200nm。直到2011年,英特尔才第一次在22nm制程上采用了FinFET架构。

胡正明在实验室,1997年

“25nm开关”计划很好的反映了DARPA科研项目的定位:离科研很近,但没有近到毫无商业价值的基础研究;离商业也很近,但也没有近到私营企业愿意不计代价的投资。

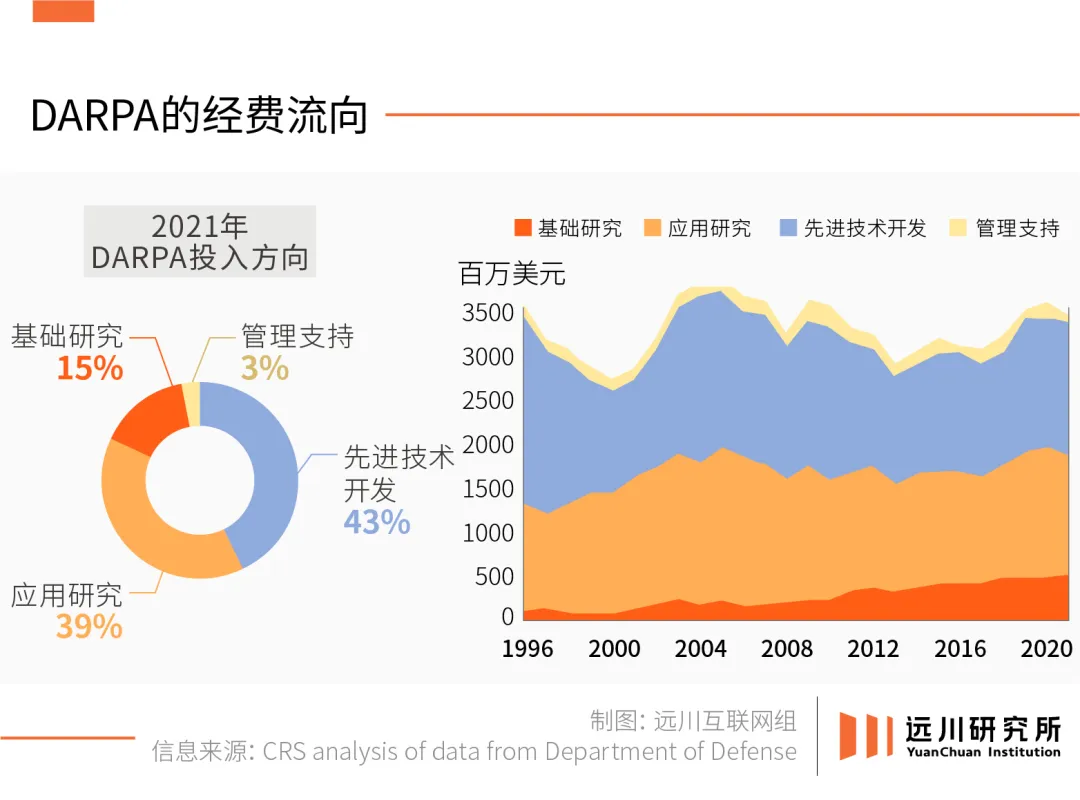

按照DARPA自己的说法,其资金主要投向三个领域:1.基础研究(发现新的科学现象);2.应用研究(针对某领域的突破性技术)3.先进技术开发(产出产品原型及方案)。

过去二十年,大部分投资都流入了离应用更近的2、3领域。2021年,DARPA对基础研究的投入占经费比例仅为15%,这一比例过去更低,十年前是个位数[11]。

相比纯粹的科研成果,DARPA更关注技术的应用落地。石油危机期间,美国国内失业率步步攀升,但DARPA的预算却逆势翻了一倍,时任国防部长哈罗德·布朗认为,在通货膨胀和失业率走高的时期,科学进步是经济繁荣的关键[12]。

用一位DARPA项目经理、海军预备队上尉John Waterston的话来说:DARPA就像一个风险投资基金。

虽然DARPA也折腾过心灵控制和隔空取物这类特异功能研究,但他们在前沿技术领域的判断力丝毫不亚于最顶级的VC:

2000年,斯坦福计算机图形学研究生伊恩·巴克(Ian Buck)将32张英伟达GeForce显卡连在一起玩《雷神之锤》,成功引起了DARPA的注意[4]。在DARPA资助下,巴克用显卡搓了一台低成本超级计算机。巴克后来加入英伟达,编写了CUDA。

DARPA也是SpaceX的第一个客户。他们很早就想改变洛克希德马丁这类军事承包商低效的研发方式,而马斯克“廉价火箭”的思路适时地闯入了视野。

DARPA内部对马斯克评价颇高[1]:有远见的人有很多,但既有远见还懂火箭的只有马斯克。

也正是基于这份赏识,DARPA向SpaceX下了第一份政府订单,用当时时八字还没一撇的“猎鹰1号”火箭发射一枚小型卫星[24],这笔订单迅速提高了SpaceX的知名度。

“猎鹰1号”火箭

在推动众多新技术诞生的同时,DARPA花掉的财政支出几乎可以忽略不计。

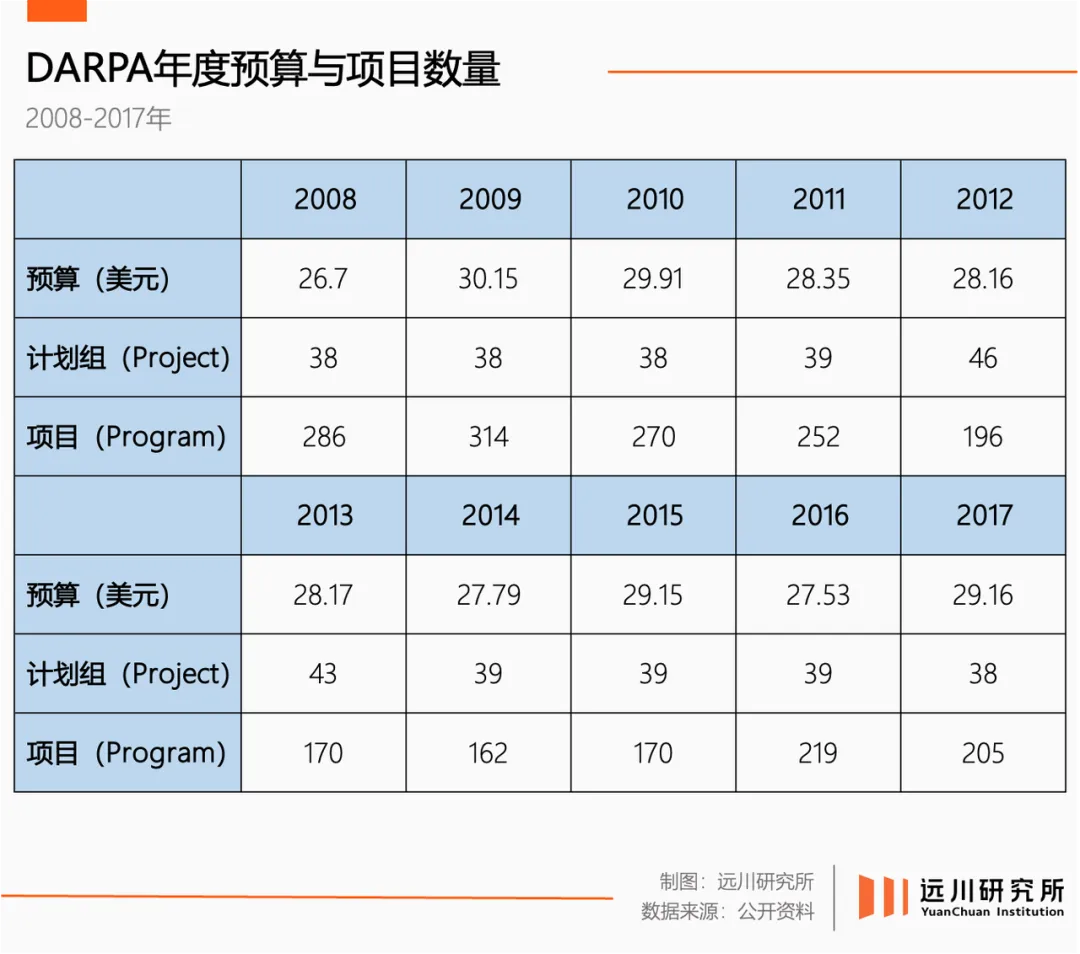

刨除通胀因素,DARPA每年的预算在30亿美元左右,对比高科技公司每年的研发投入,差不多是英伟达的1/2,华为的1/7,谷歌的1/16,亚马逊的1/25。

神奇PM在哪里

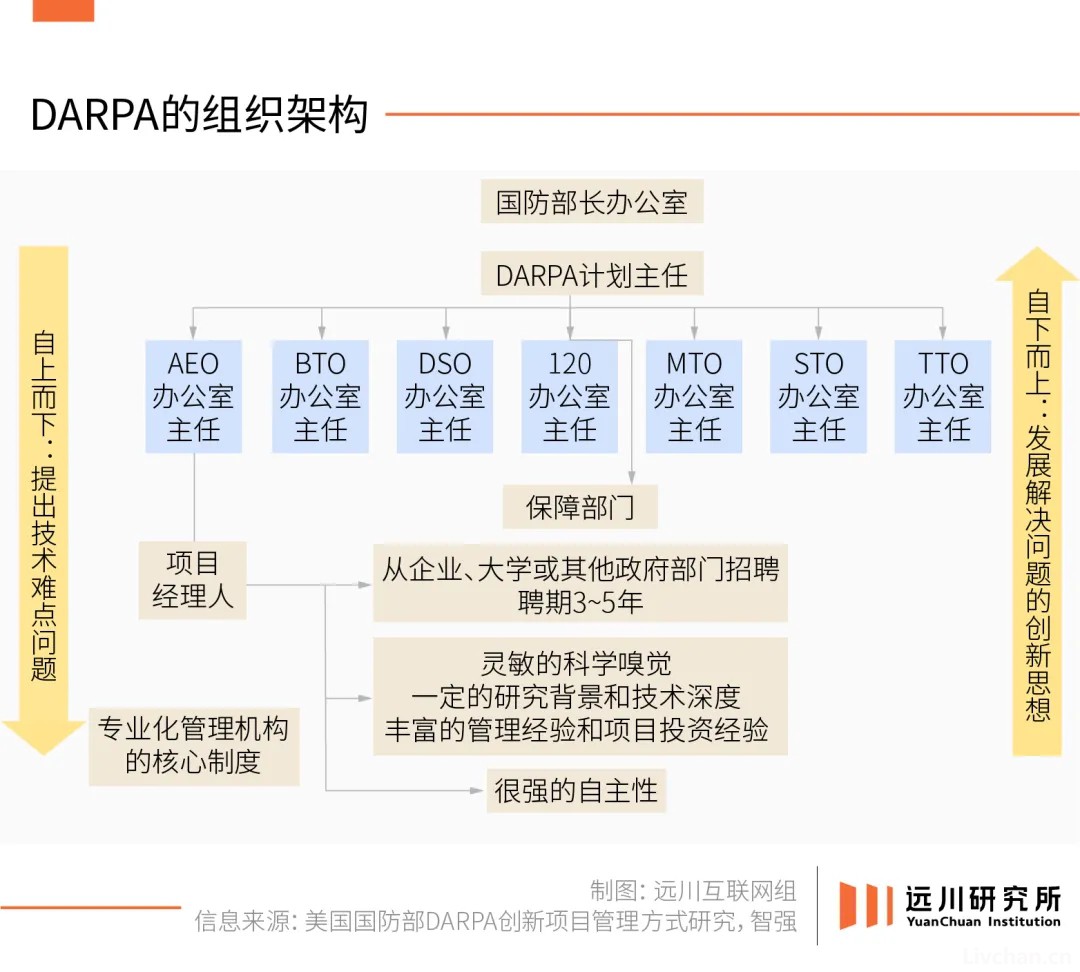

DARPA的核心运作机制是项目制。

它没有一间实验室或研发中心,也不会做具体的研究。算上财务、人事、保安等支持部门,DARPA的全部职员在120人左右。作为对比,隔壁NASA有大概17000名在编公务员,仅部门高管就有244名。

相比NASA在“要预算”上愈发登峰造极的水平,DARPA反而对规模扩张充满恐惧。

克林顿政府一度打算大幅提高DARPA的预算,让时任DARPA主任Verne Lynn如临大敌。后者成功说服了国会缩减预算,节约纳税人的钱[5]:“当一个组织变大,它就会变得官僚。”

真正承担研究工作的是100多名来自企业、高校和研究机构的“项目经理(Program Manager)”,负责DARPA每年开展的200个左右的研究项目[13]。

理论上来说,项目经理是挂靠在DARPA的临时工,但他们同时是DARPA最核心的资产。

DARPA立项过程极其简单,既没有审批答辩流程,也没有立项评审委员会。项目经理只需要说服DARPA主任和所属技术办公室主任,就能获得资助。

Kaigham Gabriel曾解释过这样做的原因:突破性的技术常常是主流学术和工业界不理解的,因此不会存在共识,繁杂的评审只会筛出平庸的项目。

DARPA前主任Heilmeier Catechism总结了一套灵魂八连问[14],只要项目经理的回答令人满意,项目就能立刻上马:

你这个东西,有谁在乎?

它成功搞出来,有什么用处?

当前的方案局限是什么?你的方法有什么新颖之处?

有什么风险?要花多少钱?多少时间?

检验它成功与否的期中与期末“考试”是什么?

一旦立项,项目经理对项目有绝对的控制权,他们不仅要管研究方向与技术细节,还要负责合同与客户关系。如果项目做不下去,也可以中途停掉,DARPA不会、也很难干涉项目运转。《Science》曾在一篇文章中形容[5]:

项目经理和研究团队拥有近乎绝对的权力,这是DARPA招揽人才的核心,因为大部分科学家都希望自己是个有钱的沙皇。

可以用中国人非常熟悉的一个词概括这种管理模式:管办分离。

1966年,DARPA信息处理技术办公室的主任鲍勃·泰勒提出了计算机互相通信的想法,拿到预算后,泰勒从MIT请来了一位名叫劳伦斯·罗伯茨(Lawrence Roberts)的计算机博士,担任项目经理。

这个项目的初衷是搭建一个“去中心化”的通信网络,避免苏联人炸掉通信总部后,整个网络一并瘫痪。DARPA将项目定名为ARPANet。

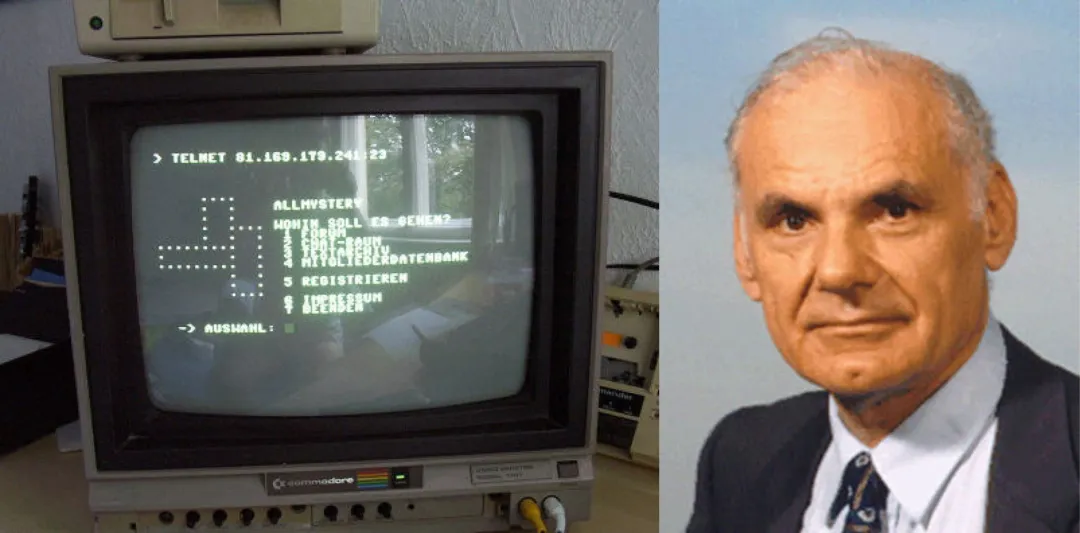

劳伦斯·罗伯茨最突出的贡献是ARPANet设计构想的论文:Multiple Computer Networks and Intercomputer Communication(多计算机网络和计算机之间的通信),同时建立了一个拥有四个节点的网络。设备商 BBN Technologies为ARPANet生产了第一批IMP——即路由器的雏形。

这个小型局域网成为了现代互联网的前身。劳伦斯·罗伯茨后来成为了DRAPA信息处理技术办公室主任,也被称作“互联网之父”。

1974年,ARPANet的覆盖范围

ARPANet操作界面(1988)与罗伯茨

DARPA许多项目经理都来自产业界,在项目结束后也会回归产业界。胡正明在完成“25nm开关”计划时,刚刚离开高校下海创业。

2001年,为摩尔定律续完命的胡正名和自己的学生梁孟松会师台积电,成为台积电的第一任CTO。

也有许多项目经理留在了DARPA,比如在DARPA干了14年的物理学家Jane Alexander。她本打算去大学任教,时任DARPA主任Arati Prabhakar告诉她[5]:

你去大学,只有研究生为你工作;你来DARPA,教授们会为你工作。

举国模式资深玩家

根据美国政府问责局评估,DARPA的科研项目转化率大概在50%左右。

除了互联网和GPS这类耳熟能详的技术革命,DARPA大部分科研成果集中在军事领域,比如隐形轰炸机、精确制导导弹、无人机和红外夜视。美国庞大的军工复合体可以让DARPA的孵化成果迅速商业化,或是成为第一批客户。

上世纪60年代,DARPA曾主导了一个名为Project AGILE的计划,用来研究如何系统性的破坏水稻生长,阻断假想敌的食物供给。

这个计划最臭名昭著的产物,是越战期间用来对付游击队的“橙剂”。

越战期间,美国空军空投“橙剂”

开放的市场竞争推动了许多新兴产业在美国的出现。但美国技术霸权的底色,是弗吉尼亚州阿灵顿戒备森严的DARPA总部,是推进核威慑理论的兰德公司,是承接了曼哈顿计划的洛斯阿拉莫斯国家实验室,也是对斯普特尼克1号未尽的恐惧。

上世纪80年代末,美国芯片产业面对日本的后来居上,进行了一系列专家会诊。参与美日半导体谈判的Clyde Prestowitz一边指责日本人的做法“违背自由贸易原则”,一边在国内对日本模式赞赏有加,号召美国要用日本人的方式打败日本[7]:

“我们虽然指责日本政府的产业政策不合理,但作为国家的大政方针,这个政策是完全正确的。所以我对美国政府说,我们要采取和日本相同的政策措施。”

1987年,美国国防部牵头,联合14家芯片公司制定了一个名为“SEMATECH”的计划。

SEMATECH可谓像素级模仿日本通产省的VSLI计划,由国防部提供预算,英特尔创始人罗伯特·诺伊斯主持工作,各家公司分别派出研发人员,集中攻克大家都用得上的“基础科研项目”。

从结果看,美国的半导体产值也在90年代迅速超越了日本,也成功逆转了巨大的贸易逆差,1996年,完成历史使命的SEMATECH项目被关停。

虽然在这个过程中,SEMATECH的作用一直争议颇多,比如美国国家科学院的一份调查显示,增长最快的半导体公司,大部分都不是SEMATECH的成员。

但它的短暂存在依然在证明,一旦美国的领先地位遭到挑战,国家意志的代言人们就如同配合无间的齿轮迅速咬合。

2020年5月,民主党人在国会发起了《无尽前沿法案》(Endless Frontier Act),计划让国会向国家科学基金会NSF投入1000亿美元,用于高新技术领域研究。

无论是名称还是内容,这一法案都是对范内瓦·布什《科学:无尽的前沿》的精神延伸。不同之处在于,《无尽前沿法案》强调对DARPA模式的效仿。美国情报高级研究计划(IARPA)和能源高级研究计划局(ARPA-E)的建立和运作,都参照了DARPA的创新模型。

范内瓦·布什,二战期间担任美国科学研究与开发办公室主任,主导战时军事研发

正如自由市场有多种阐释的角度,以国家意志推动技术创新也从来不是某个经济体的专属。随着DARPA不再神秘,它的模式开始被整个美国政府、乃至其他经济体推崇。

2013年,日本启动了“颠覆性技术创新研究计划(ImPACT)”,不仅攻关军事技术,医疗、环境、人口课题也被纳入其中。这个机构诞生的契机来自安倍政府一名高级顾问的建议[20]:

“日本在与美国的创新竞赛中落败,因为它缺乏一个像DARPA那样具有战略管理能力的机构。”

俄罗斯也仿照DARPA建立了先期研究基金会(FPI),负责高新技术的研发与管理工作,每年同时实施25~35个创新研发项目,保证国防安全和武装力量现代化。在欧洲,英国也开始推动欧洲版DARPA建立。

关税壁垒、财政补贴和产业政策并非只适用于工业化的追赶期,在技术与科学绵延的边境线上,总有国家意志如影随形。

它时常隐藏在市场经济和自由贸易的叙事里,但它永远不会缺席。

苏联从未远去

上世纪90年代初,伴随苏联解体,美国牢牢地站稳了全球之巅。对DARPA而言,斯普特尼克1号发射34年后,令西方世界寝食难安的红色巨人和那颗卫星一样成为了历史。

1993年,克林顿政府拿掉了DARPA里的Defense(防卫),将机构名称改为ARPA。原因之一是DARPA对军事和战争深度介入,让社会舆论的质疑越来越大。比如越战期间,DARPA曾将一位精神分析师派往西贡,研究越共的“抵抗动机”。

但三年后,苏联腾出来的位置似乎有了新的人选。1996年的台海危机留下无数野史和传说,也促使美国重新审视了这个80年代蜜月期的伙伴。同一年,Defense的D重新成为了DARPA的首字母。

如今DARPA依然是捍卫美国技术霸权最核心的存在,在冷战后的三十年余间践行着《Inventing the Future》这本书里的话:未来无法预见,但未来可以被发明[22]。

伊拉克战争和阿富汗战争期间,复杂的中东战场让美军对无人机与机器人的需求急剧上升。DARPA代表美国国防部非常及时地出场,发起了全球首个无人驾驶长途挑战赛 DARPA Grand Challenge[26]。

DARAPA无人驾驶比赛现场

首届比赛在和中东战场地貌非常类似的莫哈维沙漠举办,谁能在规定的10小时内第一个走完就能拿走100万美元奖金,还可能获得国防部的技术采购订单。日后如谷歌等许多无人驾驶公司的工程师,都来自DARPA自动驾驶参赛团队。

面对如火如荼的人工智能革命,DARPA也从未缺席。2018年,DARPA启动了“下一代人工智能计划(AI Next)”,2022年,DARPA发布第三波人工智能探索计划公告,包含了一系列高度前瞻的研发项目。

二战结束至今,美国的决策层会系统性的解剖每一个对其科技领先地位产生威胁的对手,然后运用国家意志、市场竞争和雄厚的人才供给与之对抗。

80年代,日本从产业到经济的全方位崛起,让忙着对付苏联的美国人既充满兴趣,又深感不安。面对这个产业界的劲敌,美国人并没有轻视,反而放下身段进行了一系列系统性拆解。

加州大学教授约翰逊(Chalmers Johnson)在1982年出版了《通产省与日本奇迹》(MITI and the Japan Miracle)一书,详细介绍了通产省如何为日本工业发展勾勒蓝图,并用严密的顶层设计引导大公司在竞争中进步。

约翰逊将日本称作“资本主义发展型经济体(Capitalist Developmental State)”,他在书中不无担忧的说:“市场化的企业和政府计划相结合的模式,正在被韩国等其他快速增长的亚洲国家效仿。”

当后发国家在高科技领域向先发国家发起全面进攻时,无论后者对自由贸易和市场经济多么标榜,最终都会演变为政府主导下的全方位遏制。

过去一百年间,即便是自己的盟友,一旦威胁到美国的技术霸权与贸易收支,都会被美国的贸易炮火狂轰滥炸。

每一个高举自由市场大旗的经济体都无比清楚市场的优点和缺陷,然后对其善加利用。

DARPA也许并非经典意义的举国模式,也很难被定义为产业政策,但它自诞生起,一直是美国国家意志的延伸,和对斯普特尼克1号怀揣恐惧的象征。

1958年1月4日,在太空中飞行了7000万公里后,斯普特尼克1号电池耗尽,进入地球大气层烧毁。但它在地球夜空中闪烁的光亮和透过短波接收器发出的细碎声响,依然在华盛顿的上空盘旋。

对美国人来说,苏联从未远去。

参考资料

[1] When The Heavens Went On Sale,Ashlee Vance[2] A growing number of governments hope to clone America’s DARPA,The Economist[3] 向上捅破天,向下扎到根,任正非[4] How Jensen Huang’s Nvidia Is Powering the A.I. Revolution,NewYorker[5] What makes DARPA tick,Science[6] Meet the Woman Who Showed President Biden ChatGPT—and Helped Set the Course for AI,Wired[7] 失去的制造业,汤之上隆[8] Joe Biden asked ChatGPT to write a Bruce Springsteen-style song the first time he used it,QUARTZ[9] "John Jefferies" (Oral history). Interviewed by Spencer Weart. American Institute of Physics.[10] Changing the Business of Breakthroughs, REGINA DUGAN, issues in science and technology[11] 解密DARPA:现实版“神盾局”,为什么总能押中未来?,腾讯研究院[12] 五角大楼之脑:美国国防部高级研究计划局不为人知的历史,安妮·雅格布森[13] 美国国防部DARPA创新项目管理方式研究,智强[14] The Heilmeier Catechism, DARPA[15] DARPA 的颠覆性技术创新及其启示,中国工程科技创新战略研究院[16] 举国体制与重大突破,路风[17] 美国国防先进研究计划局,如何成为美国科技的核心引擎?,知识分子[18] Serving as a DARPA PM: A very long lever arm,Kathleen Fisher, CRA[19] "Voices From DARPA" Podcast, Episode 53: So, You Want to Become a DARPA Program Manager?[20] 日本积极推行DARPA模式 探索政府研发管理新制,张九庆[21] 大国权力竞争如何引发了技术革命,黄琪轩[22] Inventing the Future:Postcapitalism and a World Without Work, Nick Srnicek[23] DARPA人工智能领域最新进展及2023财年项目布局分析,中国电子科学研究院秦浩[24] DARPA'S 60-Year Space Adventure, Edward Goldstein[25] Exclusive: How The Space Force Really Began, ASHLEE VANCE[26] Inside the Races That Jump-Started the Self-Driving Car, WIRED

编辑:李墨天视觉设计:疏睿封面/制图:疏睿责任编辑:李墨天

来源:远川研究所

特别提示:如阁下阅有所得,亦是缘分。若您不吝分享转发,便是为正能量添薪续火,既助力本站发展壮大,照亮他人路途,亦点亮自身福田,涵养自身的浩然之气!感谢雅鉴。