社会十大隐形陷阱

繁体很多人会认为社会的发展过程个体并无法左右,甚至连最基本了解的也没有必要,这种错误的认知是由于封建时期的灌输所得,由于我们自古幅员辽阔,无法做到像古希腊那样前村后店的聚拥在一起做一个选举或一个决策,加之群体的受教育水平并不普及,所以只好权力集中起来由核心圈层决策,这是旧时的无奈之举。

实际上社会每一分变化而产生的尘埃,落到个体的身上都是一座巨山,并且群体则是由所有个体组织而成,我们每个人都有义务了解下社会发展过程之中会遇到灰犀牛问题,个体水平的提高意味着集体的进步,便于在拐弯之处开启最佳的自动纠错系统。

以下梳理了历往十大社会发展陷阱,以史为鉴可知兴替,闻者应当足戒并对此产生敏感嗅觉,避免陷入泥潭之后再追悔莫及。

1

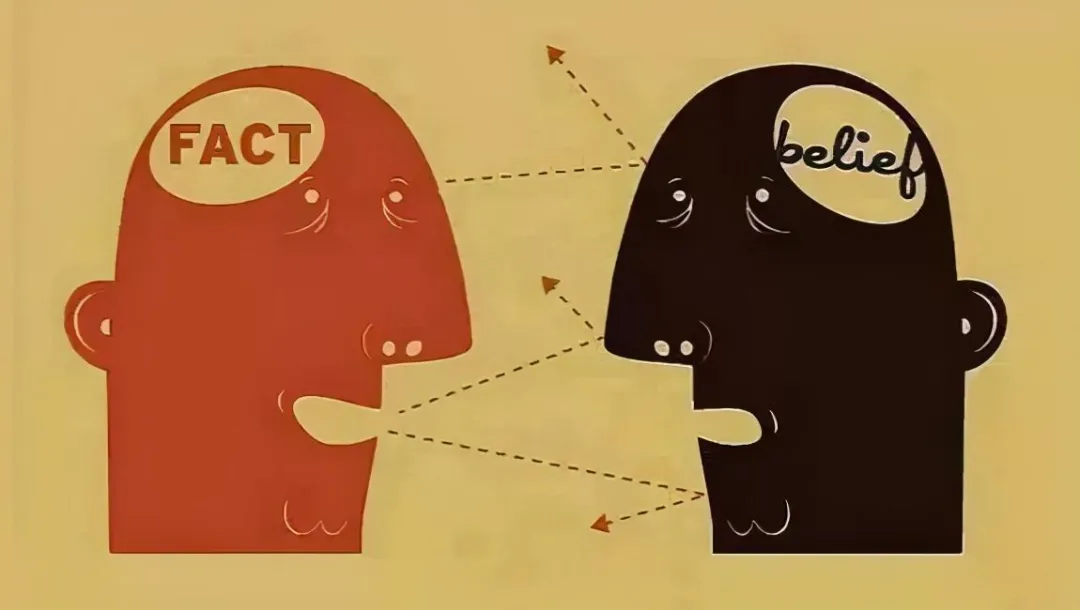

塔西佗陷阱:

这一概念指的是,一旦政府部门或某一组织失去公信力,无论其言论或行为如何,都难以再赢得公众的信任。正如塔西佗在评价罗马皇帝时所言:“一旦皇帝成了人们憎恨的对象,他做的好事和坏事就同样会引起人们对他的厌恶。”这种信任的崩溃,便是塔西佗陷阱的核心所在。

公信力的丧失便是塔西佗陷阱的开始。

当政权或领导者在公众心目中的形象受损,其言行便不再具有说服力。这种公信力的丧失可能源于多种原因,如政策的失误、腐败的横为、信息不透明等等。

在塔西佗陷阱中,政权或领导者面临着前所未有的治理难度。公众的不信任使得政策执行受阻,社会矛盾加剧,甚至可能引发社会动荡。

为了避免陷入塔西佗陷阱,我们需要从多个方面着手:

1.加强信息公开和透明度,确保公众能够及时了解政策动态和治理成效。

2.建立健全的监督机制,防止腐败行为的发生和蔓延。

加强与公众的沟通和互动,及时了解公众的需求和关切,积极回应公众的期待。

3.不断提升自身的治理能力和水平,以实际行动赢得公众的信任和支持。

错误谁都会犯,组织也不例外,但是能够面对和进行纠正那才是一个优秀群体应有的气度和勇气。

2

修昔底德陷阱:

修昔底德陷阱是指当一个新崛起的大国必然要挑战现存大国,而现存大国也必然回应这种威胁,从而使战争变得不可避免的一种局面。这一概念得名于古希腊历史学家修昔底德,他在阐述公元前5世纪雅典和斯巴达两国发生的战争时提出相关观点,他认为“使得战争无可避免的原因是雅典日益壮大的力量,还有这种力量在斯巴达造成的恐惧。”

根据斯坦福大学教授格雷厄姆·艾利森的研究,在过去500年间有16个大国崛起,其中12个最终与现有霸权发生了冲突。自1500年以来,一个新崛起的大国挑战现存大国的案例一共有15例,其中发生战争的就有11例。

针对于此,国与国之间要做的就是大力发展合作和贸易,军队去不了的地方,商品可以,反之则是商品去不了的地方军队就会去。并且要加强国际的监督和制约,让战争的沉没成本大于所得,提升每个国家的公共人权,不使其陷入个体决策的狂热和无知。

3

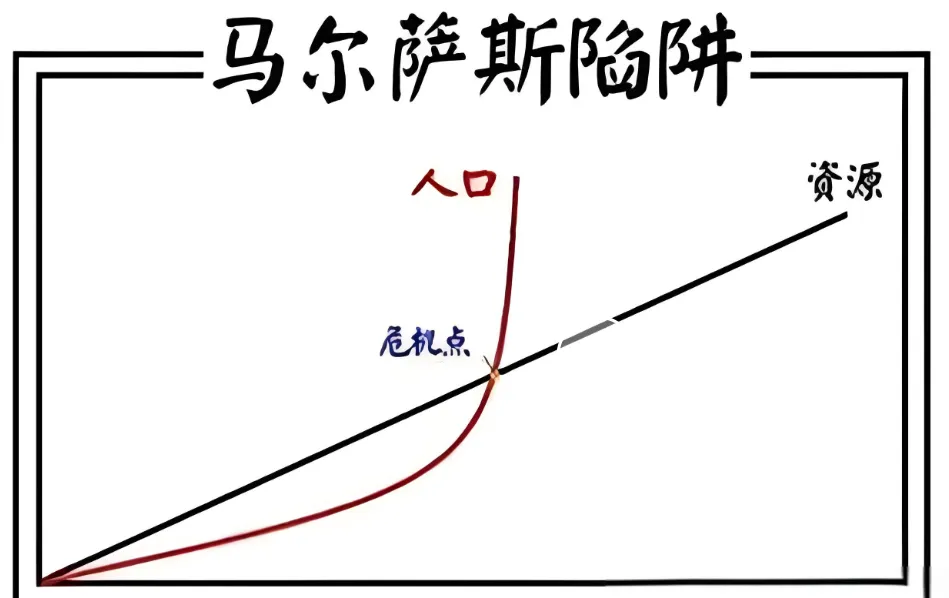

马尔萨斯陷阱:

英国政治经济学家马尔萨斯在研究历史上的王朝迭代与人口多寡的关系中得到一个结论:人口增长是按照几何级数增长的,而生存资源仅仅是按照算术级数增长的,多增加的人口总是要以某种方式被消灭掉,人口不能超出相应的农业发展水平。

这个理论就被人称为“马尔萨斯陷阱”。

基于此种理论,英国在随后的200年间完成了工业革命的转型,农业进行了工业化改革、开拓殖民地,增加对外贸易,成功的绕开了“马尔萨斯陷阱”。

其实抛开粮食不谈,技术的停滞也会陷入新的“马尔萨斯陷阱”,意味着多余的人口并不能获得他劳有所得的物质回报,那么此时群体便会陷入少生孩子的模式用以对冲社会资源的分配问题,破局之法在于提高增量去做大蛋糕,向外交流和合作,不使经济陷入一种内部紊乱无序的熵增情况下。

4

霍布斯丛林陷阱:

它是英国学者托马斯·霍布斯在其著作《利维坦》中设想的一种自然状态。

在这种状态下,社会没有基本框架、秩序、法律或惯例,人们生活在“孤独、贫穷、肮脏、野蛮和短暂”的环境中,彼此之间进行着“所有人对所有人的战争”,争夺权力和生存资源。

霍布斯丛林法则的核心概念是“弱肉强食”,即在没有国家制度的情况下,每个人都是其他人的敌人,人们会不惜一切手段来保护自己和获取资源,导致大量资源被用于防卫和掠夺,生产活动无法正常进行。这种状态被称为“霍布斯丛林”,反映了人类在自然状态下的极端自私和竞争状态。

霍布斯认为,为了避免这种悲惨的状态,人们需要通过社会契约建立强大的集权政府,通过法律和秩序来保障每个人的安全和财产,从而维持社会的稳定和繁荣。

真实的丛林法则状态最终一定会演化出群体性聚集契约,弱小如鸟鹿也会聚在一起抵御被捕猎的风险,强大如豺狼也会聚在一起提高狩猎成功率。所以国家的出现是没有错也没有问题的,唯一的问题就是要理解一个概念,“个人”和“权力”是先于“国家”这个概念而生,丛林中的众人只不过是推举一个人作为共同服务大家的对象,遵守集体的契约而去践行他的义务而已,绝非凌驾于众人之上并且掌握绝对的生杀予夺之权。

5

中等收入陷阱:

世界银行在《东亚经济发展报告》提出了“中等收入陷阱”的概念,基本涵义是指:鲜有中等收入的经济体成功地跻身为高收入国家,这些国家往往陷入了经济增长的停滞期,既无法在人力成本方面与低收入国家竞争,又无法在尖端技术研制方面与富裕国家竞争。

一个经济体从中等收入向高收入迈进的过程中,既不能重复又难以摆脱以往由低收入进入中等收入的发展模式,很容易出现经济增长的停滞和徘徊,人均国民收入难以突破1万美元。

进入这个时期,经济快速发展积累的矛盾集中爆发,原有的增长机制和发展模式无法有效应对由此形成的系统性风险,经济增长容易出现大幅波动或陷入停滞。大部分国家则长期在中等收入阶段徘徊,迟迟不能进入高收入国家行列。

上世纪60年代以来,全球100多个中等收入经济体中,只有十几个成功进入了高收入经济体。

而亚洲的菲律宾、马来西亚、印度尼西亚,拉丁美洲的墨西哥、阿根廷等,都长期陷入了“中等收入陷阱”。

而这一节点恰是发展路线的矛盾取舍之际,放下低等制造业去进军高精尖核心研发需要时间和成本,在这一时期甚至还会丢失原有竞争力,而如若不然,则永远在中等收入线徘徊不停,甘蔗没有两头甜,就看想要什么样的生态位了。

6

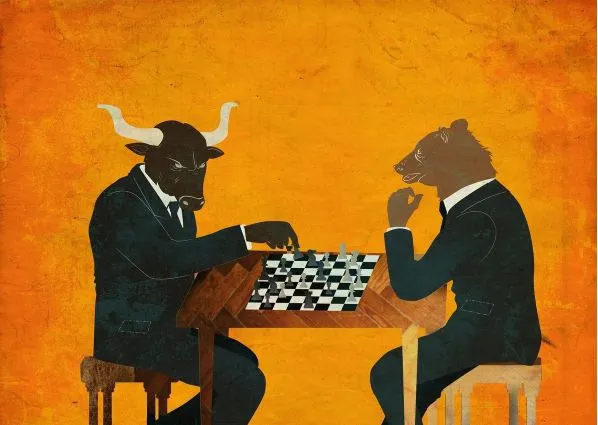

米洛斯对话:

简而言之就是真理永远存在于大炮的射程范围之内。

弱邦无外交,强者和弱者之间永远无法做到真正的平等交流和互换,唯有军事实力相差无几的才能彼此做出让步和妥协。

有人若问这个世界上能不能没有军队,那么大家不就可以专心于生产、发明和创造了吗?的确没错,短期来看的确会一派祥和,但是长期来看这就让人群中的坏人有机可乘,当第一个人拿起枪的时候,就是其他所有人的末日。

这就是博弈论中最有名的囚徒困境,应对囚徒困境最好的方式就是背叛彼此。同样,应付人性最好的方式就是假设人性是最恶的情况来处理,所以军队一定会存在,也一定要有,这才是保障和平的基础。

7

帕金森定律:

它是由英国历史学家和政治学家诺斯古德·帕金森在1958年提出的,旨在解释组织中人员膨胀和管理效率下降的现象。

帕金森定律的核心在于揭示了一个“不称职”的人员在占据领导岗位后,为了维持其地位和权力,往往会采取以下策略:

第一:申请退职,把位子让给能干的人。

第二:让一位能干的人来协助自己工作。

第三:任用两个水平比自己更低的人当助手。

第一条路因为会丧失权力而不可行,第二条路因为能干的人会成为对手也不可行,因此只有第三条路最适宜。这样,两个平庸的助手分担了他的工作,他自己则高高在上发号施令。而下面的两个人再为自己找两个更加无能的助手,如此类推,最终形成了一个机构臃肿、人浮于事、相互扯皮、效率低下的领导体系。

它不仅适用于行政管理领域,还可以应用于其他组织管理场景,如企业、学校等。它揭示了组织中人员膨胀和管理效率下降的原因和后果,同样这也是人性所致,真正能做到求贤若渴的或许只有私营主老板,因为他们掌握着相应的核心生产资料,下面的职工并不能完全性地替代。很悲观的说,只要是稍大的组织,人们普遍优先看中的是忠诚和执行而非能力,所以此种效应无论何时都不过是重复上演罢了。

8

彼得原理:

它是由美国学者劳伦斯·彼得在对组织中人员晋升现象的研究后得出的一个结论。其核心内容是:在一个等级制度中,每个职工趋向于上升到他所不能胜任的地位。

彼得原理指出,在一个等级制度中,每个职工由于在原有职位上表现良好或胜任时,会被提升到更高一级的职位。如果继续胜任,则会进一步被提升,直到到达一个他无法胜任的职位,最终德不配位。

这种现象在现实生活中无处不在,例如一名称职的教授被提升为大学校长后无法胜任,一个优秀的运动员被提升为主管体育的官员后无所作为。

实际上人的能力也在不断地均值回归着,我们拿着人的波峰能力去提升他新的高度时,只能触及到新事业的波谷。

彼得原理不仅适用于商业、工业等组织,还广泛应用于政治、行政、军事、宗教和教育等领域。它揭示了层级组织中人员晋升的普遍现象,指出每一个职位最终都将被一个不能胜任其工作的职工所占据。

层级组织的工作任务多半是由尚未达到不胜任阶层的员工完成的。

解决策略也很简单,组织采取提岗试用期,多元观察和考核新岗位的胜任情况,实行有效的OKR目标管理法,警惕和避免人情往来的介入。

以上是部分社会发展陷阱中的简章,其实每处都蕴含着藏在台面下的大学问。下士闻道大笑之,不仅没有丝毫触动并且还会视为无稽之谈。普通人要了解这些有用吗?

有用,每个个体的加权就是整个集体,家事国事天下事理应事事关心,知道坑在哪里才能有效绕过去。

人人皆处于多米诺骨牌之中,侥幸之心就是鸵鸟心态。

没有危机感实际上是最大的危机,明道是若昧的,进道则是若退的,人生的脚底板如果没有一些崎岖作为抓力,最终一定会被顺溜的滑倒。

补语:

题目不是说十大陷阱吗?怎么就八个?

多米诺骨牌效应和鸵鸟心态,就是另外两个陷阱。就不展开说了,能来这里看文章的朋友,智商都不低,不说也明白。

来源:马甲写作力