震惊了!靠房地产拿7亿年薪,还要再拿两年……

繁体最近,最大的房地产中介贝壳公布了2024年的业绩,行业老大的地位很稳,但喜忧参半。

营收935亿,涨了20%多,但是净利润40.78亿,下滑了30%多。

虽然利润下滑,但是两位联合创始人的收入却相当可观。

2021年的时候,董事长兼CEO彭永东的年薪不到850万,执行董事单一刚在680万左右。

后来,房地产的大环境越来越不行,但这两位联合创始人的收入却越来越高。

彭永东2022年的薪酬到了4.75亿,2023年是7.13亿,三年下来差不多合计12亿,单一刚少一点,但是3年下来,也接近9亿。

2024年的年薪还没公布,但是根据披露出来的金额估算,彭永东还能拿6亿,单一刚能拿到4亿,俩人合计10亿,能占到净利润的25%。

贝壳的中介,一年到头苦哈哈卖房,平均年薪差不多是卖5套房的提成,而这俩高管的收入,相当于一年卖了1万套。

这些高薪是哪儿来的呢?

贝壳的老板叫左晖,他管公司的时候,贝壳搞了好几次股权激励政策,那时候主要激励对象是员工,后来左晖去世了,到了2022年5月份,贝壳在香港上市的前几天,又做了一次股权激励。

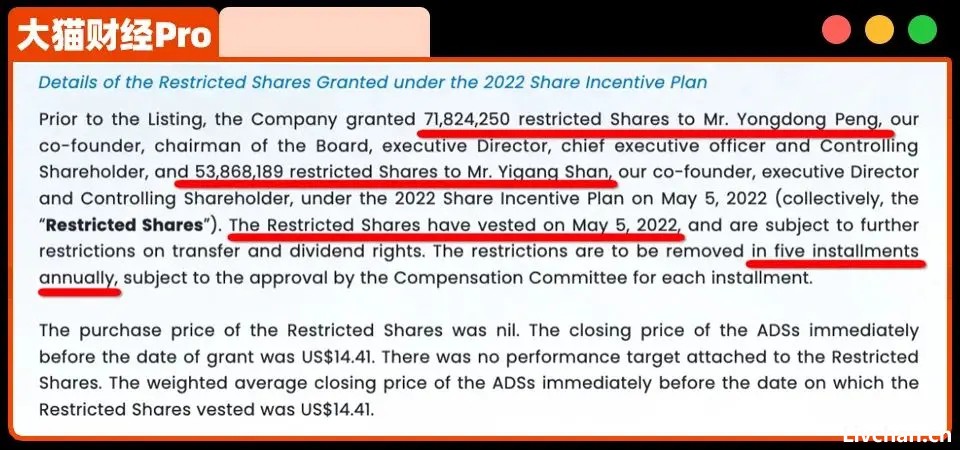

这次的激励对象就俩人,彭永东和单一刚,分别得到了7182万股和5387万股,按港股发行价30港元/股计算,分别对应21.55亿港元和16.2亿港元。

而且这次激励没有对赌,没有业绩要求,基本就是白送,允许每年解禁一部分,5年全部解禁,也就是说,这种高薪,还能再拿2年。

为什么“白给”这么多股份呢?

当时的解释是,为了港股上市,两位拥有超级投票权的股东,股份太低了,俩人持股10%才达标,于是就给了股份。

当时质疑的声音也不少,贝壳的股价低迷,房地产行情转淡,贝壳连续两年净亏损,联合创始人这么拿钱,很多人是不满意的。

只能说,跟房企相比,贝壳还是太滋润了。

40.78亿的净利润,是啥水平呢?

招商蛇口的净利润是40.39亿,但这个利润是建立在1789亿的营收上,贝壳的营收只有招商蛇口的一半,可见利润之丰厚。

而整个2024年,能够盈利的房企少之又少,基本以央企和国企为主,民企即便是盈利,净利润也多为个位数。

当然,贝壳也亏损过,2021年和2022年,一共亏损19亿,但是和后两年近100亿的净利润相比,基本可以忽略不计,要是跟房企动辄数十亿乃至上百亿的亏损相比,那点亏损更不算啥。

市场深度调整,房企大收缩,但是似乎对贝壳赚钱没啥影响。

到2024年底,贝壳门店已经接近52000家。

有了钱,房企们突然发现,贝壳居然开始跟他们抢地了,这是让人没想到的。

贝壳进军的,都是比较活跃的土地市场。

他们第一次在公开市场拿地,是在北京,那时候顺义空港六期地块,37家房企争抢,最终贝壳铩羽而归,但是很快,在西安,贝壳就如愿拿到了两宗商住地。

接下来,在成都、上海、杭州等城市,贝壳都有收获,总拿地金额超过25亿,规模已经跟一些小房企相当了。

贝壳说,它不做重资产开发商,而是做房地产界的C2M。

但是,现在成都、上海的两个项目,已经确定贝壳自主操盘,接下来,就看“这个中介咋卖自己的房子了。

但不得不说,中介这个行业,一直就争议不小,这两年争议更大,不少人都在呼吁取消。

毕竟,房子本来就贵,中介费更是增加成本。

现在的市场行情来看,降费是主流。

比如,过去二手房交易的契税大约是3%,后来经过几波降费,税率降到了1%,而且,低税率面积从90㎡调整到了140㎡;普通住宅和非普通住宅的标准取消之后,购入满2年,干脆取消了增值税。

也就是说,一套500万的房子,以前契税15万,新规后降到了5万,降幅67%。

但是与国家大规模降费相比,中介就不那么厚道了。

中介赚钱,有不少门道:

1、他们基本垄断了信息,买房卖房只能找他们,没有替代者;

2、中介确实是一门好生意,2%-3%的佣金比例,无论房价高低,都旱涝保收;

3、还有一些捆绑的附加费用。

如果按3%的中介费率来计算,一套500万的房子,中介费下来,就要15万,但是,即便按2%来算,也要10万块,比税费要高不少。

本来以为,掏了这个钱,就万事大吉了,NO。

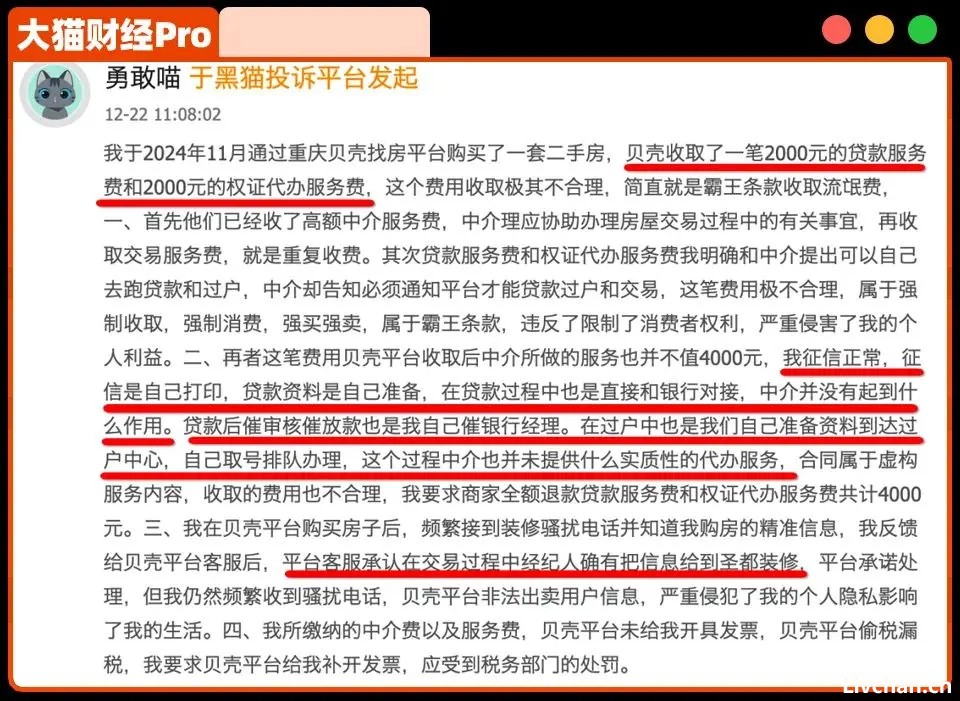

曾有业主投诉,通过贝壳买房,交了中介费,还被收了贷款服务费和权证代办服务费。

这些所谓的“服务费”该不该包含在中介费里面,说法不一,但是业主全程自己弄材料、自己对接、自己催款、自己排队取号,中介没提供实质性服务,收钱却理直气壮。

顺带着,个人信息还被透露给了旗下的装修公司,“一户三吃”。

高管年薪多少,用户可能不太关心,他们关心的是,在减税降费的大潮下,中介费要不要再降降?

来源:财联社V说,文/大猫财经

本文初摘录于:2025-04-18,最后校对或编辑于:2025-04-18