通古今之变 ——怎么看新中国的前三十年

繁体通古今之变 ——怎么看新中国的前三十年

01

对于自己为什么要写《史记》,也就是为什么要研究历史,司马迁有三句著名的话:究天人之际。通古今之变。成一家之言。

司马迁确实是伟大的历史学家。这三句话,说中了历史学的精髓,每一句话,都值得写一篇文章甚至写一本书来阐释。今天我用其中的第二句——通古今之变,说说怎么看待新中国前三十年的历史。

古今之变,意思是古代和今天有区别有变化。这谁都看得见。古人穿布衣,今人穿化纤。古人坐马车,今人坐火车飞机。古人用油灯,今人用电灯……列举这些变化,并不难。可是如果历史只研究这个,那就没多大意思了。

问题在于,在这些区别和变化之下,是否有某些一以贯之的相通之处呢?这才是历史学要研究的内容。也就是说,历史学家独特的本领在于:在一般人都能看见的古今之变之下,洞察深层的、内在的人类社会规律。

换个角度也可以说,历史学家的工作,其实是创造,而不是发现。这里所说的创造,简单说就是要讲个好故事。这个好故事,要能够把古今之间的巨大差异和变化,揉在一个有逻辑、说得通的框架里。

比如,春秋战国的历史,在当时人看来就是一团乱麻,礼崩乐坏,战乱不止,各种不像话。但经过历史学家的整理和创造,两千多年后的我们,却能从中看出一个故事:分散的、互相争斗不休的成百上千个政治体,逐渐融合,先是融合为战国七强,最终融合为统一的秦帝国。

有了这个框架,就能把春秋战国中种种复杂纷繁的历史,都放置进去,并且井井有条、互相呼应。对各种“礼崩乐坏”,也都有了新认识。在这个基础上,我们就能讲一个“中国第一次大统一”的故事了。而且,这个故事框架,还会在后来持续地影响现实,成为人们预判未来时的背景。

这就是通古今之变。

02

新中国建立已经70多年了。在这70多年中,有一个明显的转折,那就是前三十年和后面年代大不相同。以1970年代末1980年代初为分界点,可以把新中国的历史分为明显不同的两个阶段。

前后这两个阶段,之间有明显的“变”。这谁都能看出来。前面三十年,比较穷;以后,越来越富;前面三十年,政治运动比较多,以后,经济建设为主;前面三十年,计划经济,以后,社会主义市场经济……

以“通古今之变”为方向,在这两个看似截然不同的阶段中,是否有相通、一致之处呢?

这才是重要的“真问题”。

有一种观点认为,前三十年漆黑一片,毫无可取之处,就是一个巨大的灾难。后来之所以国家建设越来越好,就是因为彻底抛弃了前三十年的种种做法。

根据这种观点,前三十年和以后显然没什么相通之处。如果一定要说有的话,那就是前三十年是个教训,告诫后人不要重蹈覆辙。

这种观点显然过激,和很多事实明显不符,禁不起追问和质疑。

另外一种观点,虽然不那么过激,但对前三十年也没什么正面评价。这种观点承认,前三十年和后来都是共产党领导的社会主义新中国,都致力于为人民服务,但前三十年走了太多弯路,犯了很多本可避免的错误。

这种观点的一种典型想法是:如果新中国建立以后就实行改革开放以后的政策,中国早就变成富裕发达国家了。

在这种观点看来,前三十年是被浪费的三十年,最好不曾存在。既然如此,前三十年和以后当然没有什么相通、一致之处。

03

上述两种观点,都没有达到“通古今之变”的要求。它们没能在前三十年和以后的年代中发现相通、一致之处。在他们眼中,新中国的历史是断裂的。这就没能真正深入理解新中国何以为“新”,更谈不上真正洞察社会的深层规律了。

事实上,如果抛掉前三十年,甚至都不能正确理解改革开放。在改革开放中,中国致力于经济建设,在包括制度、技术等很多方面,努力向西方发达国家学习。因此,如果孤立地看改革开放,就会得出中国是国际上的“后进生”“落后生”的结论。中国今后发展得再好,也无非是后进生赶上来了,终究还是不如“学霸”。

只有把新中国七十多年的历史,乃至此前的中国革命史作为一个整体来看,才能看出中国国家伟大复兴的完整含义和深远意义。是复兴,而既不是崛起,也不是赶超。

中国历史上,在文明发展水平上一直居于世界领先地位。在东亚,更是毫无争议的文明高峰和领导者。近代以来的百多年屈辱历史,只不过是短期现象。伟大复兴终结了这个短期现象,让历史恢复了常态。常态就是中国是世界文明的高峰。

理解到这个层次,才能意识到下列问题。

(一)历史上,中国长期文明领先的原因是什么?

(二)中国自然、地理、气候方面的优势是什么?

(三)中国社会文明传统、历史传统方面的优势是什么?

(四)作为农业文明的优秀者,中国为何在工业文明时代也同样优秀?

(五)中国自古以来的政治制度有什么独特之处?

(六)中国维系统一大国的力量来自哪里?有没有什么秘籍和诀窍?

(七)是什么力量让中国文明在历史上一次次复兴?

(八)上述这些因素,在前三十年中有什么表现?

(九)前三十年中的很多举措,表面上看是错误,造成了损失,但到底是不是错误,到底是造成了损失,还是为日后的复兴提前支付了必不可少的成本?

(十)前三十年和以后的年代中,新中国坚持不懈、持之以恒的原则和做法是什么?

(十一) 新中国七十多年的进程中,和历史中国共同的坚持不懈、持之以恒的原则和做法是什么?

(十二) 几千年的古代史,其中的种种,在新中国延续了哪些?扬弃了哪些?这其中的推动力是什么?

……

类似的问题,还可以提出很多。只有放弃成见、解放思想,才能真正做到“通古今之变”,在历史中国和当代中国,在前三十年和以后的年代中,找到中国和中国人一以贯之、前后相继的那些因素。

在中国积贫积弱之时,这些因素就算被发现了,也只会被认为是糟粕、是教训,要深入揭批,要彻底否定。但是,今日中国已经实现了伟大复兴,这些因素也就被赋予了新的意义。它们其实是宝贵的珍宝和值得自豪的优点。

是时候重新认识我们中国的历史和现实了。充分的自信,只能也必须来自于充分的理解。

前三十年的贫穷 到底是怎么回事

01

怎么认识和理解新中国的前三十年,我已经写了好几篇文章。相信至少有一部分读者,已经不再简单地认为前三十年是“走了弯路”“犯了大错”“惨痛教训”等等,而是意识到前三十年不可替代的重要作用。

虽然如此,还有一个“共识”有待分析和讨论。这个“共识”就是:无论是否有正面作用,无论正面作用有多大,无可否认的是,新中国的前三十年,国家和人民,都很贫穷,人民的生活,很艰苦。

看起来,这是无可置疑的事实。这个事实,还有什么可讨论的?好几亿亲身经历者,都还在呐。这事,也能洗?

这事,还真有可商榷之处。当然,这是个重大的理论课题。我的分析是初步的,希望能抛砖引玉,看到更全面、更深入的研究。

讨论这事,要从一个重要的数据说起。

02

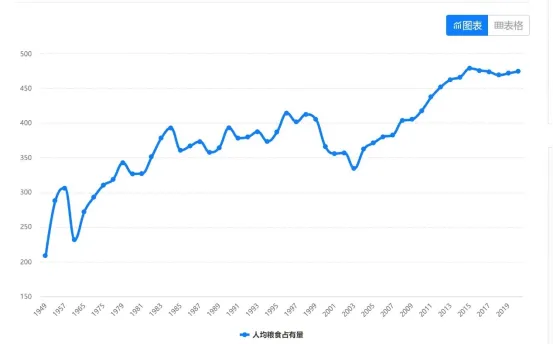

这个重要的数据就是人均粮食产量。

1949年建国时,中国人均粮食产量是209公斤。到1956年,人均粮食产量增加到307公斤。然后过了20多年,到1978年,人均粮食产量是多少呢?317公斤。

看,建国最初几年,粮食产量有了明显增长,差不多人均增加了200斤。每人每年多200斤粮食。这可不是小数啊。人民生活水平有明显提高。

但是,从1956年到1979年,20多年过去了,人均粮食产量从307公斤增加到317公斤,只增加了10公斤。实际上,1979年之前的几年,还到不了这个数,比如1977年,只有298公斤,还不如1956年。

数据显示出来的情况是,1949年建国后,粮食生产的发展势头很好,但是,从1956年开始,情况发生了变化,期间还有大滑坡。虽然后来有所恢复,但1956年到1979年的20多年间,人均粮食产量停滞不前,基本没增长。

这个数据,和上面所说的“共识”很一致。新中国建立以后,本来发展势头很好,但从1956年开始,政治运动一个接一个,阶级斗争没完没了,严重破坏了生产和经济发展,导致20多年粮食生产几乎没增长。“共识”很对啊,没问题啊,有什么可讨论和分析的?

你要是这么想,那就是只知其一不知其二了。你忽略了另一个重要的数据,那就是人口总数。

1949年,全国人口5.4亿。1956年,6.3亿。到了1978年,人口总数达到9.6亿,几乎是建国时的两倍。

也就是说,从1949年到1979年,人口数量差不多翻了一番。同时,人均粮食产量不但没减少,还增加了。这意味着,前三十年间,中国的粮食产量至少翻了一番。

这里面,有什么含义呢?

这其中的含义是:确实,建国以后三十年,到1979年,人均粮食产量还不算高,只有317公斤(相比之下,2022年,中国人均粮食产量是483公斤)。1979年时,中国很多人还吃不饱饭,生活贫穷。

但是,这个“吃不饱饭,生活贫穷”并不是全部事实。全部事实还包括:中国的人口总数翻了一番。在国土没有大规模扩展的情况下,我们养活了两倍的人。虽然很多人吃不饱吃不好,很穷,但他们毕竟存活下来了。

03

新中国人口快速增加的原因有很多,包括但不限于:大规模对内对外的战争结束了,国家实现了整体和平;医疗卫生条件大幅改善,尤其是妇婴保健方面,条件大幅改善。很多过去不可能活下来的人,都活下来了。

必须强调指出的是,这种人口增长,和历史上新王朝建立初期的人口增长,可大不一样。历史上很多王朝,建立之前有过残酷的战争,人口大幅减少。“白骨露于野,千里无鸡鸣”。最多的,人口减少达到可怕的九成。历史上新王朝建立以后的人口,是在此前人口大幅减少基础上的恢复性增长。

但新中国不一样。清朝时中国人口已达到4亿,到新中国建立初期,人口5亿多。可见,新中国建立之前,虽然也有长期的战争,但人口损失的总数并不大,只是增长不快。新中国建立时,人口数量已经很庞大,中国已是世界人口第一大国。

这就意味着,新中国建立后,人口增长的空间并不大。如果粮食生产没有跟上,和平和医疗条件改善带来的人口增长,很快就会造成粮食危机。接下来无论是因此发生内乱,还是其他灾难,总之,人口总数不可能增加到10亿级——没那么多粮食供养这么多人口。

问题在于,传统的农业生产,亩产量不可能成倍增长。中国传统农业,早就实现精耕细作。勤劳的中国农民,把土地的潜力已经挖掘到极致。实际上,从铁制农具普及的秦汉时期,到晚清民国,农业的生产方式差不多,因此,粮食亩产量也就差不多。牛耕人种的传统农业,产量就这么多了。遇到年景不好洪涝灾害,还要减产。

神奇的是,新中国前三十年——被公认是贫穷落后、生产停滞的三十年,粮食产量居然翻了一番还多。具体数据是:1949年,粮食总产量1.13亿吨。1956年,1.93亿吨。1978年,3.05亿吨。

这是怎么回事?

原因就在于工业化。牛耕人种的农业,再怎么勤劳刻苦,粮食产量也不可能成倍增加。只有加入工业化的力量——化肥、拖拉机、农业机械、农业科技、现代运输仓储等等,才能让农业产量成倍增加,养活成倍增加的人口。

04

说到这里,新中国前三十年贫穷的“全部事实”,才显示出来。

虽然1979年时,还有很多人吃不饱,很贫穷,但这种贫穷,已经是巨大发展的结果。在工业化的推动下,新中国的粮食生产有了成倍的增加。于是,成功养活了成倍的人口,只不过,这个“养活”的水平还不够高,还不能让所有人吃饱吃好。

这种贫穷,显然和旧中国那种生产停滞、社会被严重破坏造成的贫穷,不是同一码事。旧中国的贫穷,是国家失败、社会衰败的产物;新中国的贫穷,是国家大发展的产物。而且,这种大发展,已经为后来更大、大很多倍的大发展,奠定了坚实的基础。

看,事实还是那个事实,没人否认“吃不饱饭,很贫穷”这个事实本身。但横看成岭侧成峰,同样的事实,从不同角度去看,对“到底是怎么回事”的认识和理解,可能会截然不同。

说到这里,也就理解了毛主席为什么近乎偏执地坚持实行农业集体化,为什么批评对集体化犹豫的邓子恢“像一个小脚女人,东摇西摆地在那里走路”。这就是因为,虽然建国后几年农业生产有了长足发展,但情况是很清楚的:小农生产已经到了极限,没有什么增长空间了。继续拖下去,是不行的。“一万年太久,只争朝夕”。

如果不推行和工业化相适应的大农业生产,迅速增加的人口,很快就将成为无法解决的负担。工业化也无从展开。到那时,天下大乱就会再次降临中国。前三十年曾经出现的局部农业危机,和这种天下大乱比起来,那可真是小巫见大巫,有天壤之别啊。

可见,农业集体化,虽然当时和现在的很多人不理解,但那是当时中国的“主要矛盾”“关键环节”。

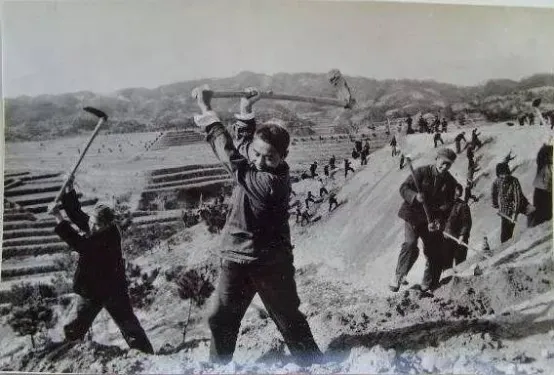

农业集体化,是为国家工业化“量身打造”的。把农民组织起来,组成农业集体,只有这样,才能把工业要素引入农业。

中国传统农业人均土地太少,这种高度分散的土地所有制,只适合精耕细作的传统农业。农业机械、农业科技等工业要素,和高度分散的小农,完全不相容。实际上,中国农业的“工业化”,正是通过人民公社等农村集体组织推广开来的。想想原来遍布各地乡村的农机站、农资供销社、兽医站,以及无数的、大大小小的水利设施:水库、水利站、灌溉渠、河道管理所等等,等等。

实际上,改革开放以来,虽然有了表面上恢复小农生产的承包制,但后来人们还是发现,现代农业的出路在于规模化、集约化。单纯的小农生产是没有出路的。于是,农业集体化2.0版,也就是种植养殖大户、专业农业公司、农业生产合作社等等,再次在农村出现并日益扩大。毕竟,传统的牛耕人种的小农生产,是注定要退出历史舞台的。

另一方面,工业化所需的“初始资金”,只能用“剪刀差”等方法从农业中提取。而要想做成这事,不把农民集体化,不把农民组织起来,是不可能的。谁也没有能力从亿万分散的小农那里汲取工业化的“初始资金”。

05

总结而言,整体的因果关系是这样的:

新中国建立以后,人口迅速增加,需要启动工业化。这两件事,都要求农业生产突破传统小农,翻天覆地式地大变,成倍地增加产量。

无论是农业集体化,还是启动工业化,都是非常艰巨复杂的任务。新中国前三十年,主要忙乎的,就是这些事。大大小小的政治运动,实际上是政治上、国家治理上的配套措施。这种生产关系的重大调整,是不可能心平气和、你好我好的。必然有激烈、复杂的斗争。“不斗争就不能进步”“八亿人口,不斗行么?”

在这个过程中,在新中国前三十年中,确实“很多人吃不饱饭,很贫穷”,但这种贫穷,是正在努力奋斗的人们承受的痛苦和艰辛,是战士冲锋时的凶恶暴烈,是运动员全力争胜时扭曲的表情。这些,绝不是失败和丑陋,而是动人的成功和壮丽。

这还不是前三十年贫穷的全部。在这种贫穷中,还包含着一个有待揭示的重大真相。关于这个,下篇文章继续说吧。

来源:李子旸