林彪一生影像记忆 林彪当年“崛起”的前后

繁体

尊前谈笑人依旧

——林彪影像记忆

目 录

1,林彪当年“崛起”的前前后后

2,林彪的一生影像记忆

林彪当年“崛起”的前前后后

作者:苗体君、窦春芳

1969年4月,在中共九大上,林彪作为毛泽东的接班人被写进了党章。

同年9月,兴奋的林彪邀请叶群、黄永胜、吴法宪等人重上井冈山,因为井冈山是他“崛起”的地方,是他的福地。

林彪与粟裕同岁,都是公认的军事天才、最能指挥打仗的人。南昌起义失败后,在天心圩整编时,林彪是连长,粟裕是连指导员,两人虽然不在一个连,但基本是平级的,在同一个起跑线上,后来同时上了井冈山。

粟裕在红军时期一直默默无闻,而林彪在井冈山仅仅用了两年,就由连长、营长、团长升至师长,22岁升任军长,成为毛泽东、朱德麾下的著名战将,成为令国民党将领望而生畏的“战神”。

到1955年授军衔时,48岁的林彪在十大元帅中位列第三,仅次于朱德、彭德怀,成为共和国最年轻的元帅。

林彪是如何在井冈山崛起的呢?让我们慢慢解开这一历史谜团吧!

陈毅曾救过他一命

1907年12月7日,林彪出生在湖北省黄岗回龙山镇林家大庄。父亲林明卿给儿子取名“育蓉”,也许是这个名字的女性色彩太浓,林彪每天都病怏怏的,柔弱得像个女孩子。林明卿见状又给儿子取了个学名叫“林彪”。

常言说得好:“名师出高徒。”林彪的私塾老师李卓侯可不是一般人,他是“中国地质学之父”李四光的父亲,早年参加过同盟会,还曾与孙中山、黄兴等人多次聚首,思想开放,知识渊博,可谓是“林氏三兄弟”的启蒙恩师。

“林氏三兄弟”指的是林育南、林育英(张浩)和林育蓉(林彪),他们并非亲兄弟,而是同一个高祖。林育南、林育英两人都比林彪大十多岁。

1923年,16岁的林彪在林育南、林育英的影响下,加入了中国社会主义青年团,1925年,又在林育南的帮助下,成为一名共产党员。

1925年11月1日,中共中央发布第62号通告,要求各地选派党、团员前往广州投考第四期黄埔军校。黄埔军校第四期预招新生3000人,分配到湖北省155个名额,就这样,18岁的林彪考进了黄埔军校。

1926年10月4日,林彪黄埔军校毕业,由中共武汉军委分配到国民革命军第四军独立团第三连任见习排长,国民革命军第四军独立团就是在北伐战争中被称为“铁军”的叶挺独立团。

1927年初,叶挺独立团升编为国民革命军第十一军二十五师。在与奉系军阀的一次战斗中,林彪凭机智、果断立下了战功,被提升为第二十五师七十三团一营七连连长。

1927年7月15日,汪精卫继蒋介石发动“四一二”政变后,在武汉发动“七一五”政变。随后,党中央授权周恩来组织前敌委员会,全权指挥南昌起义。林彪所在的第二十五师驻扎在马回岭,是预定参加南昌起义的主力之一。

1927年8月1日凌晨,周恩来、贺龙、叶挺、朱德、刘伯承等率领起义军2万余人发动南昌起义。1日下午,第二十五师的大部分官兵从马回岭乘火车开进南昌,并在南昌重新整编,由周士弟担任师长,林彪仍任七连连长。

8月3日,起义部队撤出南昌,开始南下。

8月10日左右,南昌起义的负责人周恩来找到陈毅,要陈毅到第二十五师七十三团当团指导员。那时候,团政治首长还不叫党代表,也不叫政治委员,还是按照国民党军队的编制,叫团指导员。

临行时,周恩来对他的这位旅法勤工俭学时的好友说:“七十三团是我们党最早建立的一支武装,在北伐战争中有‘铁军’之称。现在有2000多人,你要好好地去工作,不要嫌官小。”

陈毅连忙回答说:“什么小哩,你叫我当连指导员我都干,只要搞武装我就干。”

起义军南下广东的时候,正是一年中最热的季节,沿途骄阳似火,途中给养、饮水严重不足,刚一出南昌,蔡廷锴的第十师就中途离开革命队伍,接着也有不少士兵偷偷离开部队。

七十三团的团长叫黄浩声,共产党员,是叶挺的老部下。团参谋长叫余增生,是陈毅留法勤工俭学时的好朋友。

陈毅到团部报到的那天,当黄浩声、余增生正在与陈毅打招呼时,一个面色惶恐的青年人急急忙忙跑进来说:

“报告团长,我们连120块毫洋的伙食钱给勤务员背跑了,我连的伙食钱现在发不出去。”

当时,起义部队刚从南昌撤出,战斗频繁,给养十分困难,120毫洋,那是一连人一个月的伙食费。黄浩声听后大发脾气:

“林彪,你怎么搞的?自己为什么不背伙食钱,现在经费这么困难!我要枪毙你!”

这个年轻人正是七连连长林彪。他慌忙回答道:

“这个勤务员是我的表弟,以为可以相信,不料却拐款逃跑。”

这时,余增生征求陈毅的意见,陈毅就说服团长黄浩声补发了林彪连的伙食费。

当时,陈毅还不认识林彪,于是,就走到林彪的面前问:

“你是哪个连的?叫什么名字?”

林彪两脚跟一碰,高声回答:

“七连连长,林彪。”

陈毅和蔼地说:

“林彪同志,你既然当连长,以后伙食钱无论如何要自己背,你自己不背,让人再拐跑了怎么办?”

林彪十分感激地回答:

“感谢团里的决定,以后,我保证自己背伙食钱!”

不久,陈毅到林彪的连队去抓工作时,看到林彪和几个人在一起谈私话、打鸡子、吃吃喝喝,就批评了林彪。

因此,从那时起,林彪对陈毅这个团指导员就显得很是讨厌,这也是陈毅对林彪的初步印象。

这件事,还有下面林彪做逃兵的事,是1971年“九一三”事件发生后不久,陈毅在病中接受有关人员的采访时首次披露的。

披露前,陈毅着重强调说:

“我完全赞成周总理提出的建议,要录音,因为我是四川人,讲话是四川腔,你们听时还是有点麻烦。我希望把记录保存着,作为一种档案,将来写军史、党史可以作参考。”

他险些成了逃兵

南昌起义失败后,林彪随部队南下广东,他所在的第二十五师归第九军副军长朱德指挥,留守广东大埔县的三河坝。

第九军及第二十五师与敌军激战数昼夜,被迫撤退,由陈赓率第二十五师七十三团一营担任阻击掩护任务,敌4个团的兵力黑压压地朝阵地围上来,双方交战的中下级军官,多是黄埔同学,他们许多还是形影不离的朋友。

在肉搏时,竟彼此喊着对方的姓名叫骂。突然,敌人对着陈赓、林彪大喊:

“陈赓、林彪,你们不要造反了,蒋校长可以原谅你们的!”

过了一会,陈赓扫视了一下战场,发现林彪率领的七连正在徐徐后移,而七连的位置正处于阵地中央,如果再后退,后果不堪设想。

陈赓对着林彪大声喊道:

“林连长,七连是怎么回事?”

林彪答道:

“我连伤亡太大,有生力量仅存三分之一,快撤?”

陈赓厉声命令道:

“没有总部的命令不许撤退,你给我往上冲,填补阵地缺口,否则我枪毙你!”

林彪一看,知道这不是闹着玩的,于是,他操起枪,率领七连士兵投入了战斗。

部队受挫后,朱德率部沿闽粤边境南下,当部队到达饶平时,得知起义军主力部队在潮汕失利,就会合从潮汕突围出来的少数队伍退出广东,转战闽赣边境。部队在孤立无援和长途跋涉中,困难越来越多,情况也愈来愈严重。

经不起考验的人,有不辞而别的,有叛变的,也有带一个班、一个排甚至一个连公开离队的,队伍里的人愈来愈少,到信丰一带时只剩下七八百人了。

粟裕

据粟裕大将后来回忆,林彪就是一个“想跑而没有跑成的逃兵”。

事情是这样的。当部队到大庾(现大余)县城时,队伍里人数最多的湖南人闹着要回湖南,林彪约一些黄埔军校毕业的中下级军官一起找到陈毅,表示要离开部队另寻出路,还劝陈毅和他们一起走。

他们对陈毅说:

“队伍不行了,你是个知识分子,没有打过仗,没有搞过队伍,我们是搞过队伍的,与其当俘虏,不如穿便衣走,到上海另外去搞。”

陈毅说:

“我不走,现在我拿着枪,可以杀土豪劣绅,我一离开队伍,土豪劣绅就要杀我。所以,我不能走。”

有几个要走的听了陈毅的话后还是留下了,后来他们都阵亡了,林彪与少数几个动摇分子离开了部队,朝梅关方向走去。

但在山林中,他们遭到反动民团的搜捕、追杀,林彪也与那几个一起离队的人失去了联系,一人踽踽前行。

路上,一位好心的山民告诉他,梅关一带的路隘、关口被地主“挨户团”把守得水泄不通,只要碰到操着外地口音的人,轻则搜去财物痛打一顿,重则砍头。

在走投无路的情况下,林彪只得返回部队。回到部队后,林彪向陈毅检讨说:

“现在外面老百姓收腰包打人,有时还要杀人,我还是回队伍里来吧。”

陈毅就说:

“你现在不走就好,回来我欢迎,还是把你的七连抓好吧。”

最早发现他军事才能的“伯乐”是朱德

1927年10月底,国民党内部粤、桂两系之间爆发战争,朱德、陈毅率领的起义部队才得以在赣南的大余、崇义一带休整。所有的部队被整编为一个纵队,由朱德任司令,陈毅任指导员,王尔琢任参谋长。

整编后的部队分散在崇义上堡一带的山区开展游击战争,发动农民打土豪分田地。

不久,部队收到中共广东省委要求南下参加广州起义的命令,当部队抵达离韶关30里的犁铺头时,得知广州起义已经失败,他们只得就地驻扎下来。

为了保存实力,朱德利用和国民党第十六军军长范石生的关系,使部队暂时挂上十六军第一零四团的番号。

范石生是朱德云南讲武学堂的同班同学,他让朱德化名为王楷,凭此,范石生给予了部队部分给养。

不久,蒋介石发觉驻守在犁铺头的队伍竟然是南昌起义的余部,就严令范石生“就地解决”,朱德只得率部迅速撤向敌人力量薄弱的广东乳源县北部与湖南宜章县边境。

1928年1月12日,朱德带领伪装成国民党军的起义部队,开进宜章县城,宜章县长不知真假,还在县咨议局为他们举行接风宴会,酒过数巡,王尔琢指挥一个排按照预定计划,逮捕了反动官吏及地主豪绅20多人。

接着,王尔琢又率队包围养正书院,解除了县团防局的武装,收缴了近400支枪,并打开监狱,释放了在押犯人。

第二天,全纵队正式改为工农革命军第一师,全师共1200余人,由朱德任师长,陈毅任党代表,王尔琢任参谋长。因为智取宜章的时间是在旧历年前十天,所以又被称为“年关暴动”。

2月29日,林彪带领一个连护卫着后勤辎重从永兴赶往耒阳,走至耒阳东南小水铺时,已是深夜,大地一片漆黑,山路崎岖不平,小雨淅淅沥沥下个不停。

突然间,数百名国民党民团团丁从暗处杀出,紧急时刻,林彪命令部队收缩,拼死抵抗,好不容易才将敌人击退。

林彪清点一下部队人数,发现伤亡30余人,押运的军用物资被抢劫一空。林彪领着剩余的战士沮丧地来到耒阳城,知道情况后,朱德大为震怒,平时就不善言辞的林彪更是羞愧得一言不发。林彪决心复仇,朱德批准了他的计划。

3月3日晨,林彪一行化装成“国民革命军第十九军”向小水铺开来。驻扎在小水铺的民团头头谭孜生,刚刚抢得林彪押运的辎重,他做梦也没有想到来的这群人是林彪部队化装的,立即设宴款待。

宴会上,林彪举杯为号,大厅里的20余名“国军”军官一起举起枪向谭孜生开火。

这次行动,林彪不仅夺回了被抢的全部辎重,还俘虏了数百名团丁。

接下来林彪做的几件事,让朱德对他有了一个全新的认识。

王尔琢

3月初,国民党桂系第十九军李宜煊师将起义军逐出耒阳城。参谋长王尔琢指挥起义军主力从耒阳城西门发起反攻,以收复耒阳城,激战一个多小时,毫无进展。

李宜煊从枪声中听出起义军只有少量轻机关枪,根本没有重武器,于是下令打开西门,向我军主动发起冲锋,王尔琢见势不妙,命令起义军撤出阵地。

当朱德等人准备放弃耒阳城时,连长林彪站了出来。他对众人分析说:

“现在耒阳城内,敌人多半是在领功请赏,戒备必定松懈,我军应该趁敌不备,连夜大举反攻。”

按照林彪的设想,朱德所部最终收复了耒阳,消灭敌军百余人,抓获俘虏80余名,缴获枪支500余支。

随后,林彪又找到朱德,提出应一鼓作气,兵分三路,把耒阳境内敌军全部歼灭。

朱德看着这个20岁的“娃娃”连长,再次采纳了他的建议,派出3个连分3路直捣新市街的耒阳县常备队和驻在大陂市的耒阳挨户团总局。

耒阳战役后,林彪威镇三湘。朱德发现林彪是个做大事的材料,1928年3月,提拔他为二营营长。如果在军事指挥上把林彪比作“千里马”的话,那么,朱德就是发现千里马的“伯乐”。

朱德

红四军参谋长王尔琢倒下了,他升起来了

1928年3月底,蒋介石从湘粤桂调集7个师的兵力,从南、北、西三路夹攻朱德、陈毅等人领导的湘南工农革命军。

紧急时刻,朱德接到中央发来的一封信,信中说:

“在桂东的北边茶陵、酃县以至江西莲花,均有毛泽东同志所带领的农军驻扎,不知你们已和他联络否?”

“你们应确实联络,共同计划发动群众,以这些武力造成割据的暴动局面,建立工农兵代表会议——苏维埃政权。”

根据中央指示,朱德决定撤出湘南,与湘南各县的农军一起向井冈山转移。

1962年朱德在《从南昌起义到井冈山》一文中说:

“1928年4月28日,我们南昌起义保留下来的这部分队伍和湖南地方武装,在宁冈县的砻市同毛泽东直接领导的工农革命军胜利会师。”

后来,何长工、肖克等老同志的回忆也都认为会师的时间是4月28日。

1928年5月4日,两军会师大会和红四军成立大会在砻市举行。会上宣布成立工农革命军第四军。朱德任军长,毛泽东任党代表,王尔琢任参谋长,下设第十、十一、十二师。21岁的林彪任第十师第二十八团一营营长,何长工任该营党代表。

井冈山会师后,革命的武装力量更加壮大了。后来,蒋介石调集湘、赣两省军队多次“进剿”井冈山,少的时候有八九个团,最多的时候达18个团。

在井冈山的反“围剿”斗争中,特别是在毛泽东亲自指挥的三打永新和龙源口激战中,林彪机智灵活、善用疑兵的战术风格赢得了毛泽东的赏识。

1928年6月,江西的国民党军队发动5个团的兵力“围剿”井冈山,第二十八团奉命前往老七溪岭袭击敌人。

由于敌人在老七溪岭有3个团的兵力,地形又对红军不利,这次战斗任务极其艰巨。为此,团长王尔琢召集全团连以上干部开会研究作战方案。会上,几种意见争论不休,而且谁也说服不了谁。

这时,一向沉默寡言的林彪突然站起来说:

“不要争了,我建议从全团连排干部中,挑选一部分骨干组成十几个冲锋队,每24人为一个冲锋队,轮流向敌人猛冲猛打。这样,敌人必败无疑。”

王尔琢觉得林彪这个意见很好,就采纳了。林彪提出的这一方案果然十分奏效,敌人被打得连气都喘不过来,林彪见敌人已开始溃败,就马上提出组织兵力追歼逃敌。

战斗结束后,毛泽东、朱德在作战总结会上,对林彪在这次战斗中的作用给予了很高的评价。

1928年6月下旬,中共湖南省委派代表杜修经、杨开明带着省委的指示来到边界,要红军离开井冈山,“立即向湘南发展”,强迫边界特委、红四军军委必须“毫不犹豫”地执行。为此,特委、军委和永新县委在永新城内召开联席会进行讨论。

毛泽东、朱德等人在会上陈述红四军不能轻易离开宁冈、冒进湘南的理由,与杜修经发生激烈的争论。毛泽东认为红军远离根据地十分危险,决定仍坚持发展罗霄山脉中段政权的原定方针。从安福连夜赶回永新参加会议的王尔琢,也反对冒进湘南,并与杜修经据理力争。

恰在这时,湘赣国民党军队联合进攻永新,朱德、王尔琢根据军委决定,率领第二十八团、二十九团出击湘东,红军首先攻克湖南的茶陵,后又进占酃县。

可是,当部队准备回师宁冈的时候,由宜章农民军编成的第二十九团部分官兵因思念家乡,想取道郴县返回湘南。杜修经坚持执行湖南省委向湘南发展的指令,利用第二十九团宜章籍士兵欲回家乡的情绪,引导部队冒进湘南。

朱德、王尔琢得知信息后,觉得二十九团单独深入湘南,处境将十分危险,遂决定率二十八团前去追赶。

7月23日,二十九团抵达郴州,在攻城战斗中先胜后败,幸亏二十八团及时赶到,才免于全团覆灭。但在撤出战斗时,二十九团部分官兵仍然不听指挥,并私自散去,“当日收集的不过百人”。

王尔琢与朱德商量后,就将二十九团剩余的人员编入二十八团,然后率队从资兴、桂东回师井冈山。8月23日,在桂东与从湘赣边界赶来接应的毛泽东带领的三十一团三营会合,并召开前委扩大会议,决定部队重返井冈山。

二十八团第二营营长是袁崇全,党代表是杜松柏。在部队向井冈山进发途中,由袁崇全率部打前卫。

8月25日,当部队到达崇义新地圩时,袁崇全突然改变行军路线,串通营党代表杜松柏,伙同副营长,胁迫该营及一个机枪连、迫击炮连共6个连向敌刘士毅部投降。

袁崇全的行踪引起了四连连长粟裕、机枪连党代表何笃才、六连党代表赵尔陆等人的怀疑,他们识破了袁崇全的阴谋,率领4个连设法摆脱了袁崇全,但第五连和迫击炮连还是被袁带走了。

1936年,毛泽东同参加井冈山斗争的部分负责干部在陕北合影。前排左起:1罗荣桓、2谭希林、3陈光、4杨立三、5陈士榘、6宋裕和、7林彪;后排左起:1赵尔陆、5孙开楚、6毛泽东,8谢金谷

林彪率部疾追,很快便追赶上了二营,并包围了二营驻扎的思顺圩,袁崇全命令反包围,双方一场血战在即。

在这紧要关头,团长王尔琢带领军部警卫排赶到,王尔琢边走边喊:

“我是团长王尔琢,是来接你们回去的!”

一听到王尔琢的声音,部队没做任何抵抗就回到了王尔琢身边。

王尔琢向战士们问明情况后,布置警卫排从两侧包围上去,防止袁崇全等人逃走。

当时袁崇全等人正在庙里打麻将,王尔琢念及是同乡又是黄埔军校同学,就不顾危险,对着庙里喊道:

“袁崇全,你们快出来,我接你们回去!”

听到喊话后,袁崇全首先冲出来,他手持双枪,二话没说,对准王尔琢一连打了几枪,王尔琢当场牺牲。

第二十八团是北伐时期叶挺独立团的老底子,后补充了南昌起义、湘南起义的精干力量,全团1900多人,是红四军中有名的“钢铁团”,1个团可以与国民党军1个师相抗衡。

王尔琢牺牲后,经毛泽东、朱德再三思考,决定由二十八团一营营长林彪接任团长职务,这也充分表明了毛泽东对林彪的器重。这样,年仅21岁的林彪成为了红四军中仅次于毛泽东、朱德和陈毅的第四号人物。

再接下来,彭德怀率领平江起义部队来到井冈山,彭德怀的红五军与朱德、毛泽东的红四军胜利会师。从此,林彪与彭德怀成了毛泽东、朱德军事上的左膀右臂。

林彪的一生影像记忆

林彪,原名林育蓉,(1907年—1971年),湖北省黄冈市人。是中华人民共和国开国元勋、十大元帅之一。

少年时期的林彪,1907年12月5日,林彪生于湖北黄冈林家大湾一户地主家庭。9岁入私塾,13岁起就读于林育南、恽代英等在黄冈八斗湾创办的浚新学校。15岁转入武昌共进中学。少年时期沉稳内向,善动脑筋,林彪逐步接受了新的思想。

1923年林彪(右二)和林育南全家在武汉。16岁的林彪在林育南、林育英的影响下,加入了中国社会主义青年团,1925年,又在林育南的帮助下,成为一名共产党员。

1925年“五卅”反帝运动中,积极投身学生运动,考入黄埔军校第四期,在黄埔军校的林彪担任第3连中共支部书记。1926年随部队参加了南昌起义和湘南起义,并随武装起义的队伍上了井冈山。

红军时期的林彪,1930年6月升任红军第4军军长,时年才23岁。

1932年3月,中央军委决定恢复重建红一军团,任命林彪担任军团长。这年,林彪25岁。

1935年9月,红一、红三军和军委纵队先行北上。党中央决定将军委纵队和红一、红三军主力改编为中国工农红军陕甘支队,林彪任红军陕甘支队副司令员兼第1纵队司令员。

为了提高红军战斗力,1936年6月成立了红军军校。林彪离开战斗紧张的军队,到延安抗日红军大学(后来改称抗日军政大学,习惯上称抗大)担任校长,承担培养军、政人才的重要任务。

抗战初期的林彪,指挥平型关大捷震惊中外

8月25日,国共第二次合作,红军改编,红一军团和红十五军团改编为国民革命军第八路军第115师,林彪任师长。

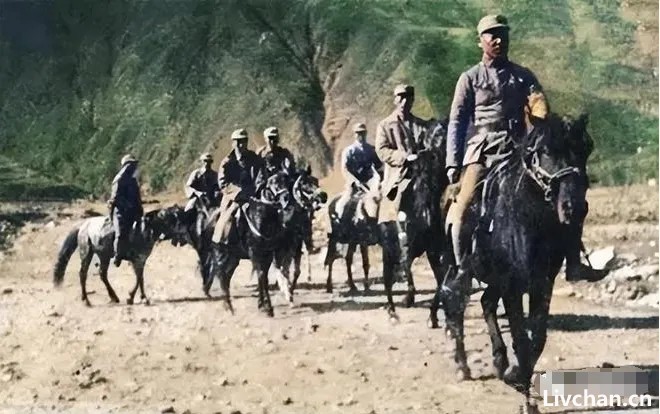

1937年9月,林彪指挥了著名的平型关战役。图为林彪(前一)向平型关前线前进。

平型关伏击战,1937年9月,115师师长林彪(左一),副师长聂荣臻(左二)在作战指挥部。

1937年秋,在山西抗战前线。前排左起:林彪、任弼时、聂荣臻。

1938年5月初,抗大校长林彪作《抗大的教育方针》的讲演。

1938年冬,林彪到苏联治伤,直到1942年初才回国。

1940年春,林彪在八路军驻重庆办事处。

1942年,林彪(时年35岁)和周恩来在重庆与蒋介石谈判时期的合影

1945年林彪和毛泽东在延安合影

1946年国共和谈期间,林彪在哈尔滨会见军事调处执行部美国代表托马斯·廷伯曼准将。

1946年12月至1947年4月,林彪指挥东北民主联军采取“南拉北打,北打南拉”的战术,粉碎了杜聿明“南攻北守、先南后北”的战略计划。东北局势发生了重大变化

1948年2月15日,东北画报社编辑出版的总第26期《东北画报》封面是林彪手持望远镜的照片。

1948年9月至11月,41岁的林彪指挥东北野战军在吉林省、辽宁省进行的城市攻坚战,歼灭国军47.2万余人,俘虏国军少将以上高级军官186名。

1948年11月至1949年1月,41岁的林彪率领的东北野战军,在华北发生的解放战争,歼灭国民军队1个司令部、1个警备司令部、3个兵团部、13个军部、50个师,共52.1万人。图为指挥平津战役的林彪。左起聂荣臻、林彪、罗荣桓。

1949年3月,林彪到双清别墅看望毛主席,两人在双清别墅外面合影。

1949年11月,林彪从前线凯旋归来,向欢迎他的武汉人民挥手致意。

1950年3月至5月,43岁的第四野战军司令员林彪指挥渡海登陆攻克海南岛。共歼灭敌军5个师9个团,总计33148人,其中俘虏26469人,缴获火炮418门、飞机4架、坦克和装甲车7辆、汽车140辆,击落敌机2架,击沉敌舰1艘,击伤5艘。

1955年9月27日,林彪被授予共和国元帅军衔和一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章,时年48岁。

从1958年起出于政治上的需要,也由于身体状况有所好转,林彪开始逐渐活跃起来。同年5月,他参加中共八届五中全会,被增选为中央政治局常委和中共中央副主席。

1959年庐山会议后,林彪兼任国防部长。

林彪开始马不停蹄地视察部队。

林彪元帅在海军部队视察。

林彪在装甲兵部队视察。

1964年,罗瑞卿、张爱萍陪同林彪、贺龙视察军校。

1959年国庆阅兵是新中国成立后的第11次国庆阅兵,由林彪检阅部队。林彪生平唯一一次任阅兵首长

图为林彪和叶群夫妇与女儿林豆豆、儿子林立果40年代的合影。

1962年林彪全家福。右一其子林立果,左一其女林立衡。

1966年,毛泽东和他的"亲密战友”林彪在一起。

1966年9月9日。美国《时代》周刊封面人物是国防部长林彪。

1966年10月18日,林彪在接见全国各地来京“革命师生"大会上讲话。

1969年4月:林彪在中国共产党第九次全国代表大会上作政治报告

1969年10月1日,林彪在庆祝国庆20周年大会上讲话。

1971年5月1日,毛泽东与林彪在天安门城楼上的最后一次合影。全程二人没有互相说一句话。

1971年6月3日,毛泽东和林彪最后一次在公开场合露面。这是林彪陪同毛泽东接见罗马尼亚领导人齐奥塞斯库夫妇的留影。

林彪和齐奥塞斯库同志亲切握手

1971年6月9日,江同志在钓鱼台亲自给林彪拍摄了一张手捧《毛泽东选集》的免冠照片,起名叫《孜孜不倦》。并发表在1971年8月1日出版的第七、八期《人民画报》合刊和《解放军画报》合刊上,署名“峻岭”。

1971年9月13日,林彪叛逃出国至蒙古国温都尔汗上空,飞机坠毁去世。

来源: 凤凰卫视、人民网、毛会长、《党史文苑》2008年04期