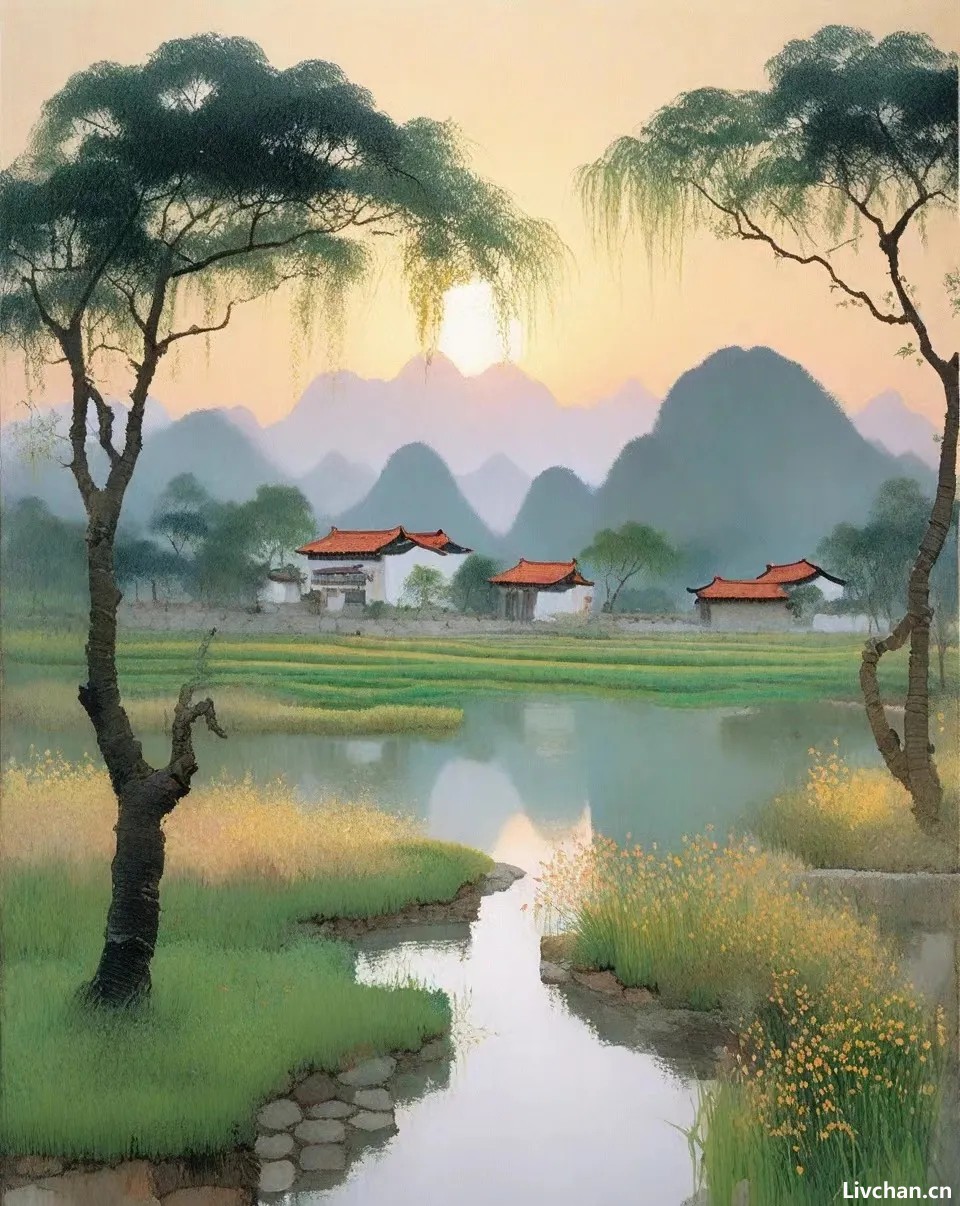

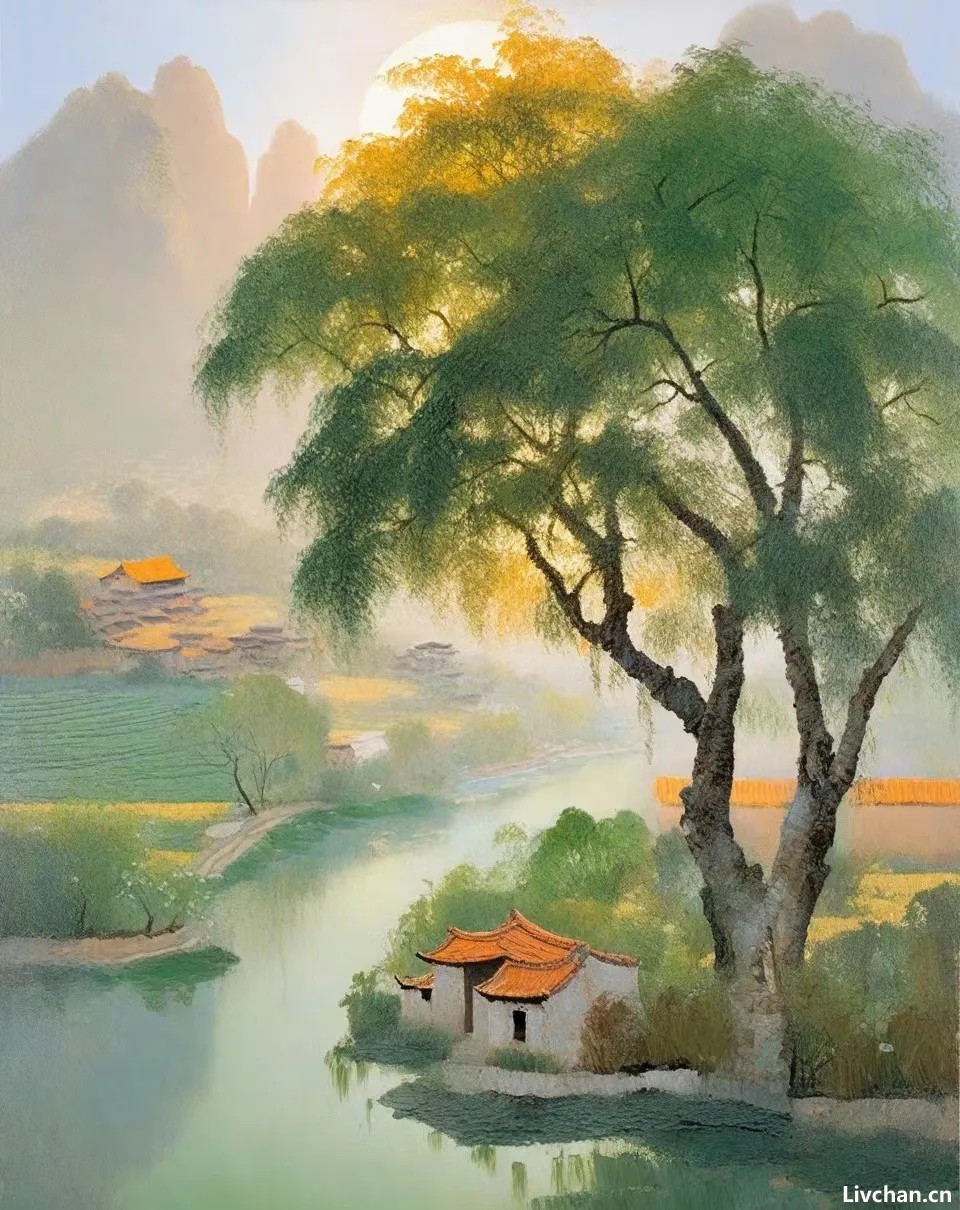

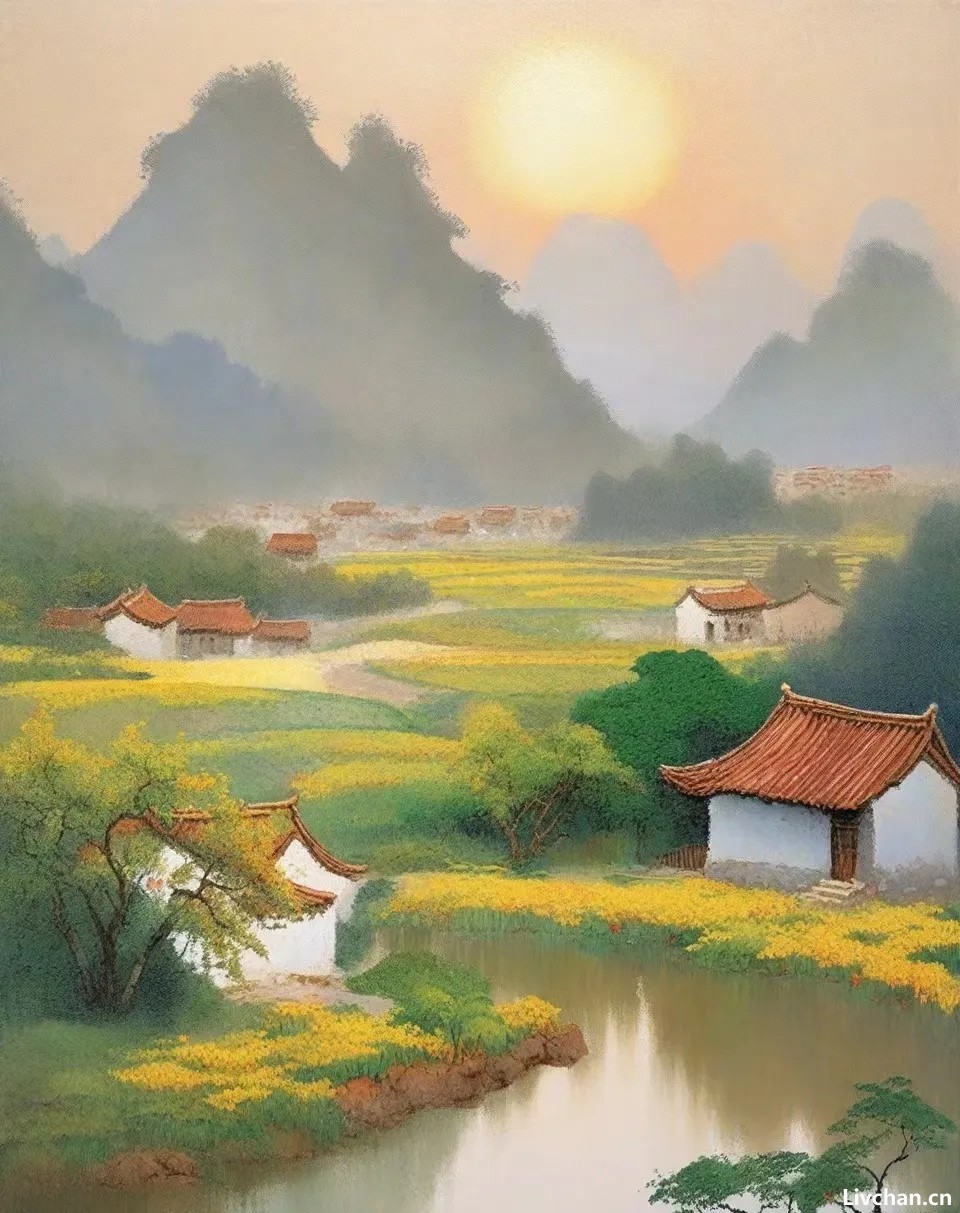

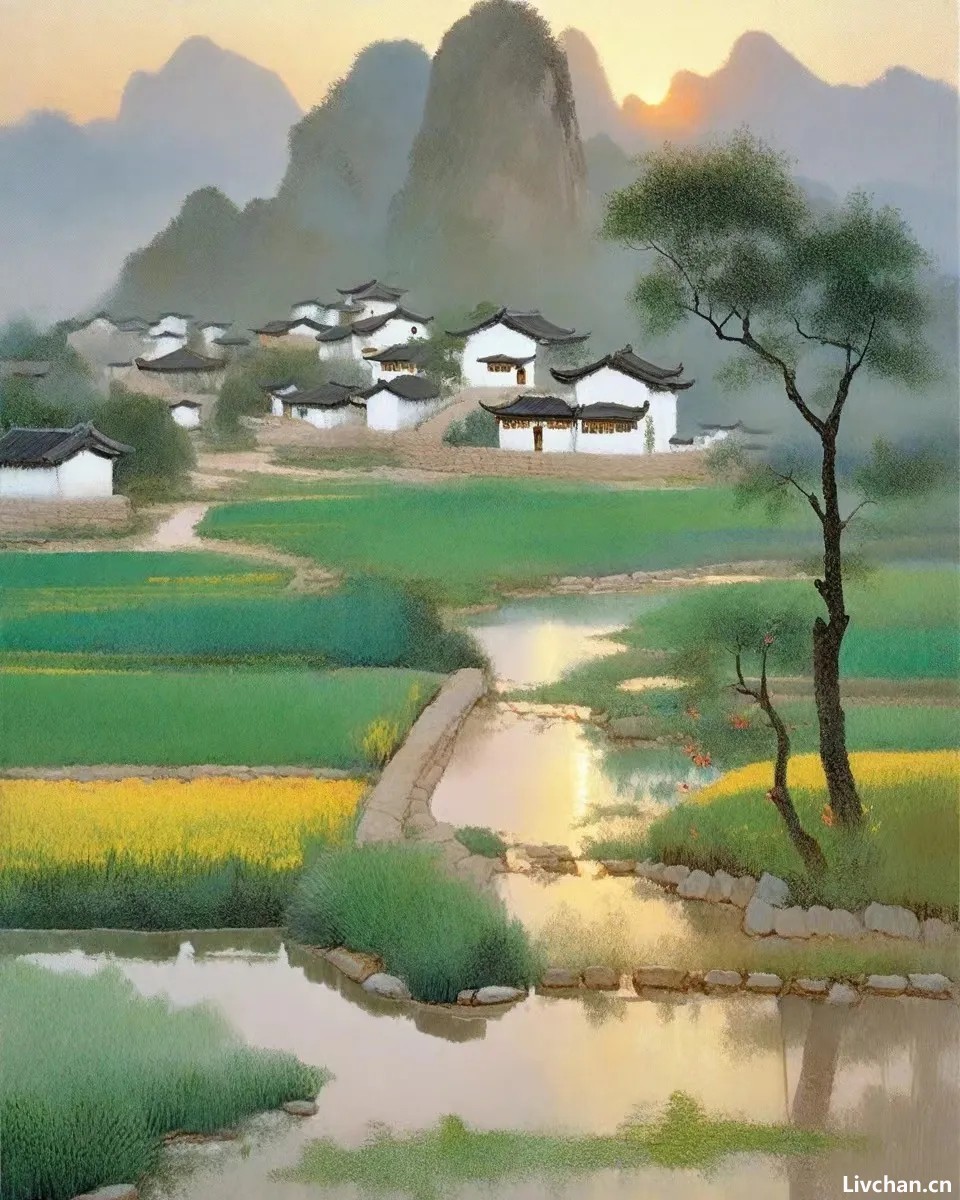

余晖洒落,黄昏中的诗意美

繁体夕阳,以其醉人的光华与温婉的韵味,犹如天地间的一幅流金溢彩的画卷,堪称大自然赠予人间最动人心魄的视觉盛宴。

其美丽不仅仅在于那绚丽且恢弘的天际线所展现的壮观景象,更深深蕴含在那温暖又宁谧的时刻所带来的内心触动之中。

无数才情横溢的古代文人骚客,面对这番夕阳美景,无不倾心咏叹。

李商隐的笔下,夕阳如同一位迟暮美人,纵然风华绝代,却终究抵不过光阴的无情:“夕阳无限好,只是近黄昏”。

白居易的眼中,夕阳洒落在水面的那一刻,恰似一幅流动的水墨丹青:“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红”。

温庭筠的心中夕阳是那闺中女子的寂寥心境:“独立蒙蒙细雨中,斜阳却照深深院”。

范仲淹通以夕阳为背景表达了对家乡的思念与战争的残酷:“四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭”。

王勃心中的夕阳,则是与广袤的秋水和漫天的落霞交相辉映,形成一幅宏大的宇宙和谐图:“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”。

诗词中的夕阳,就如同一个岁月见证者,静静地守望着时间的川流不息,它的每一次西坠东升都似乎在低声吟唱一首穿越时空的古老歌谣。

01

斜阳外,寒鸦万点,流水绕孤村。

伤情处,高城望断,灯火已黄昏。

宋·秦观《满庭芳·山抹微云》

黄昏,是一日之中最为神秘而迷人的时刻。它既非白昼的热烈喧嚣,亦非黑夜的沉寂深邃,而是两者间的过渡地带,充满着变化与交融的美感。

此首诗中黄昏的主角,无疑是那斜挂天边的夕阳。此刻,太阳已偏离正午的炽热,收敛起耀眼光芒,变为柔和的金红色球体,悬挂在地平线上方。

它的光芒不再直射大地,而是以一种宽广而深情的方式洒向世间万物,给它们镀上一层温暖而略带忧郁的金色。

在这片金色光晕中,“寒鸦万点”成为天空的注脚。万点寒鸦如同墨色的音符,穿梭在夕阳的余晖中,它们盘旋、滑翔,与天空、大地、光线交织成一首无声的离歌。

清澈的溪水在黄昏的柔光下泛着微光,它以恒久不变的节奏环绕着那座孤独的村落。

孤村,孤立于山水之间,被流水温柔地拥抱,却也因此更显寂寥。

诗人的情感在黄昏的氛围中达到高潮。他登高远眺,试图在视线的尽头找到心灵的寄托。

然而,当他竭力望去,只见到灯火在黄昏的天幕下星星点点,它们在黑暗降临前的短暂瞬间闪烁,如同希望的微光在绝望边缘摇曳。

这首诗通过对黄昏时分的斜阳、寒鸦、流水与孤村的细腻描绘,以及对高城灯火的遥望与感慨,营造出一种浓郁的黄昏诗意美。

02

隔水高楼,望断双鱼信。

恼乱层波横一寸。斜阳只与黄昏近。

宋·赵令畤《蝶恋花·卷絮风头寒欲尽》

黄昏,这一承载着日暮之美与时光流转之感的特定时段,历来是文人墨客抒发情感、寄托思绪的绝佳载体。

诗人以隔水高楼为观景点,双鱼信为情感寄托,层波为心绪波动的象征,斜阳与黄昏的交融为背景,共同编织了一幅充满诗意的黄昏画卷。

诗人独处隔水的高楼之上,视野辽阔而心境却因“望断双鱼信”而蒙上一层淡淡的哀愁。

“双鱼信”借用古代“鱼传尺素”的典故,象征着远方亲朋的深情寄语或期盼的消息。

长久眺望,却终未能迎来期待的音信,这一“望断”之态,揭示了其内心的期盼落空与思念无处安放。

隔水高楼的孤傲之姿与望断信使的寂寥之情相互映衬,为接下来对黄昏景色的描绘铺垫了情感底色。

“恼乱层波”犹如他内心涟漪的直观写照,层波的“横一寸”虽看似微小,却精准地传达出诗人因期待未果而生的微妙心绪波动。

层波的“恼乱”,既是对双鱼信未至的失落反应,也是对自身境遇的忧虑与自省。

斜阳,作为黄昏的标志性符号,此刻正缓缓滑向地平线,与即将降临的黄昏无限贴近。

斜阳洒下的金黄余晖与逐渐靠近的黄昏的蓝紫冷调,形成视觉上的丰富层次,赋予诗作以斑斓的色彩美学。

诗人对双鱼信的翘首以待、对层波波动的心绪揭示,以及对斜阳黄昏交汇的敏锐感知,无不触动读者心中那份共通的孤独、思念与对未知的淡淡忧郁。

03

驿外断桥边,寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,更著风和雨。

宋·陆游《卜算子·咏梅》

一个人迹罕至、略显荒废的边缘地带,本身就充满了寂静与疏离的气息,为整个画面增添了历史的厚重与苍凉感。

一株生长在如此环境中的野梅,无人照料,独自开放,这种孤独而坚韧的生命力在黄昏的背景下显得尤为动人。

梅花以其冰清玉洁的形象和凌寒独立的品格,此时此刻,它的绽放更是一种无声的抗争与自我证明。

黄昏时分的光与影交错,为整个画面涂抹上一层神秘而又迷人的色调,使得孤独的野梅在暖黄色的余晖中显得更为楚楚动人

夕阳西下,天色渐暗,万物在黄昏的余晖中似乎都在沉思与感慨。

这里的“独自愁”,不仅是梅树自身的孤独,更是诗人对过去时光的追忆,又有对未来命运的担忧,这份愁绪在黄昏的笼罩下得到了极致的渲染。

黄昏之际,梅树还要承受风雨的侵袭,但即使如此,它依旧傲立断桥边,坚守自我。

04

向晚意不适,驱车登古原。

夕阳无限好,只是近黄昏。

唐·李商隐《乐游原》

“向晚意不适”,直接点明了诗人于傍晚时分心情的郁结与不适,为整首诗奠定了一种情感基调。

为了排解心中的烦闷,诗人决定“驱车登古原”。

“夕阳无限好,只是近黄昏。”堪称千古绝唱,饱含了浓烈的黄昏诗意美。

夕阳映照下的古原,天空如火如荼、大地金黄璀璨,这种视觉上的辉煌壮观,无疑是对黄昏时分自然景色最美的颂歌。

然而,正是这无比美好的夕阳,却处在即将消逝的黄昏边缘,形成一种强烈的对比和矛盾。

夕阳之“好”,如同人生的巅峰时刻,辉煌而短暂;“只是近黄昏”,则是对岁月无情、韶华易逝的无奈叹息。

那温暖而柔和的光线、斑斓而短暂的辉煌蕴含的深深的哲学意味,它提醒我们珍视当下,同时也启示我们正视并接纳生命的必然规律——一切美好终将伴随时间的推移而逐渐远去。

05

去年元夜时,花市灯如昼。

月上柳梢头,人约黄昏后。

宋·欧阳修《生查子·元夕》

花市之中,灯火辉煌,犹如白昼,繁华热闹至极。

月光悄然爬上柳梢头,这既是时间的推进,又是空间的转换,展现了从喧闹的花市转向静谧的自然环境的过程。

黄昏之后,天色渐暗,而月亮初升,正是这一天中的转折时刻,富有浓厚的诗意色彩。

此时的黄昏,不仅代表了日暮降临,更是引申为一个充满神秘感和浪漫气息的约定时段,它为情侣间的约会赋予了独特的意境与美感。

“人约黄昏后”,无疑是全词的点睛之笔。

黄昏时分,既有白天向黑夜过渡的朦胧美,又有落日余晖与初升皓月交织的光影美,给人以无尽的想象空间。

诗人选择这个时间段作为情人相约的背景,旨在借由黄昏时分的柔美与静谧,表达爱情的甜蜜、期待和稍纵即逝的美好。

06

乱山何处觅行云。

又是一钩新月、照黄昏。

宋·秦观《南歌子·香墨弯弯画》

诗人以“乱山何处觅行云”起笔,引领我们步入一幅宏大的山水画卷。

飘忽不定的行云,在这重重叠叠、错综复杂的山峦之间若隐若现,使人不禁心生寻觅之意,却又茫然不知其所踪。

黄昏时分,一轮新月悄然升起,在天际挂起一道弯弯的银边,它的清辉洒落在黄昏的苍茫大地之上,映衬出别样的宁静与悠远。

黄昏的光线柔和而暧昧,是日与夜交替的微妙瞬间,新月以其微弱但清晰的光芒穿透即将消散的夕阳余晖,带来一丝清新与希望的气息。

07

纱窗日落渐黄昏,金屋无人见泪痕。

寂寞空庭春欲晚,梨花满地不开门。

唐·刘方平《春怨》

“纱窗日落渐黄昏”,此句犹如一幅生动的工笔画,透过薄如蝉翼的纱窗,太阳缓缓落下,天空由明亮逐渐过渡至柔和的金色,进而步入深沉的黄昏。

此时的光影变化自带一种淡雅而略带忧郁的美,如同时光轻轻抚过心灵,留下无尽的遐思。

华美的居所,却因“无人”而显得冷清凄凉,泪水悄然滑过的痕迹则被隐匿在黄昏的静谧之中。

黄昏在这首诗里被赋予了一种独特的美学意义,它既是自然界光线色彩变幻的舞台,又是主人公内心情感波动的写照。

08

烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。

更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。

唐·王昌龄《从军行七首》

烽火城西矗立着一座高耸入云的百尺高楼,这巍峨的景象本身就带有边疆雄浑壮阔的特点。

而在这样的背景下,诗人一个人面对浩渺大海,在秋天的黄昏时分,独自坐在高楼之上。

此时的黄昏不仅仅是自然景色,更是映衬心境的一种载体。

它的美丽在于其融合了光明与黑暗之间的模糊边界,犹如人生中的矛盾与挣扎,孤独与坚守,既有夕阳无限好的温婉余晖,又有夜幕将临的苍凉悲壮。

再者,黄昏时分的光线给整个画面蒙上一层朦胧而富有层次的滤镜,使得海面上的波光粼粼与秋风带来的萧瑟感相互交织,营造出一种辽远且略带哀愁的意境。

文|十点共读

图|来自微影记 侵删