岳飞的《满江红》一词压两宋,《春江花月夜》又何以孤篇盖全唐

繁体中国是诗词的国度,千百年来,中国诗词数量浩若繁星,但是,在不可胜计的诗词中,却有一首诗和一首词脱颖而出,成为诗词界的“天花板”,相传闻一多先生更是分别冠以“一词压两宋”和“孤篇盖全唐”的美誉。那么,那首词是什么?那首诗又是什么?

01

“一词压两宋”指的是什么?

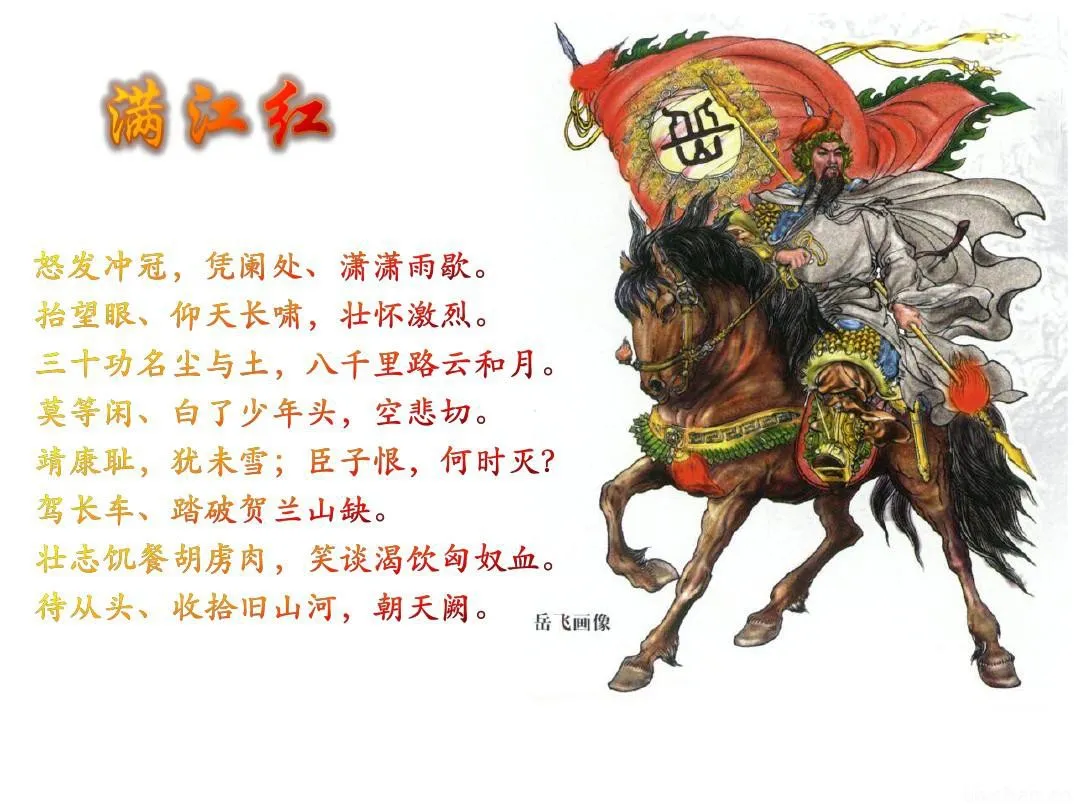

南宋时期,著名的抗金将领岳飞面对家国沦丧,悲从中来,写下了著名的宋词——《满江红·写怀》,全词如下:

怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲,白了少年头,空悲切!

靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭。驾长车,踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头,收拾旧山河,朝天阙!

译文:宋室南渡、家国沦丧,我愤怒得头发都竖了起来,帽子也被顶飞了。疾风骤雨刚刚停歇,我独自登高凭栏远眺。我抬头远望天空,禁不住仰天长啸,一片报国之心充满心怀。三十多年来自己虽然已经建立一些功名,但功名利禄于我来说,如尘土一般微不足道,我为国征战、驰骋沙场,转战八千里,经过无数风云人生,至死不悔。我想:堂堂中华男儿,就要身怀报国之心,莫将岁月空蹉跎。

想一想“靖康之变”,那个耻辱至今还未洗刷。我作为国家臣子的愤恨,何时才能泯灭!我不能停下来,我要驾着战车向敌人进攻,要将贺兰山踏为平地。我踌躇满志,打仗饿了不怕,有敌人的肉吃,谈笑渴了不怕,有敌人的鲜血喝。让所有人都拭目以待吧!待我收复河山,向朝廷传达胜利的喜报吧!

从艺术上看,这首词感情激荡,气势磅礴,风格豪放,结构严谨,一气呵成,有着强烈的感染力。中华民族每当到了危难之际,这首词总是能激发我们民族的自尊心和自信心。这首词也许不是最好的宋词,但一定是格调最高雅、最催人泪下的宋词。“一词压两宋”这个称号当之无愧。

02

《春江花月夜》

作者:张若虚 唐朝

春江潮水连海平,海上明月共潮生。

滟滟随波千万里,何处春江无月明!江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰;空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月?江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年望相似。不知江月待何人,但见长江送流水。白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼?可怜楼上月裴回,应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。此时相望不相闻,愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

不知乘月几人归,落月摇情满江树。

在百花齐放的唐代诗苑中,《春江花月夜》享有“以孤篇盖全唐”的盛誉。,如谭元春说:“春江花月夜,字字写得有情、有想、有故。”李攀龙说:“绮回曲折,转入闺思,言愈委婉轻妙,极得趣者。”闻一多先生还称赞它是“诗中的诗,顶峰上的顶峰”。其作者张若虚生活在初、盛唐相交之际,因“文词俊秀”而位列“吴中四士”,虽其存世的作品寥寥,但《春江花月夜》一首便奠定了他诗坛大家的历史地位。这首诗自诞生始,历朝历代好评不断无论从文学性还是艺术性来看,这首诗能被称为“孤篇盖全唐”,所言非虚。

那么,这首诗何以“孤篇横绝”“以孤篇盖全唐”呢?

浩瀚无垠的时空意识。《春江花月夜》中回荡着浩瀚无垠的时空意识,而这正是唐朝开拓盛世的气象所在。唐朝的崛起,一扫前代的分裂散乱,给社会带来了繁荣安定。尤其是唐太宗时期,国力强盛、文化繁茂,为大唐基业奠定了良好的基础。张若虚身处的时代正是唐朝的上升期,其诗作《春江花月夜》一改前朝的浮华诗风,以浩瀚无垠、生机蓬勃的时空意识,为唐朝文学谱写了恢弘华丽的序曲。

这首诗意蕴无穷,抒发着对生命的咏叹。时空无涯,而人生有涯,诗人于月夜春江上的万千风光中,激发起“以有涯逐无涯”的沉思。诗的起首从春江花月夜的美景中娓娓道来:“春江潮水连海平”,春潮无边无际,似与大海相接,而一轮明月又仿佛腾空生出于海天之间,此处诗人不用“升”而用“生”,一字之别,给月与潮都赋予了生命的伟力。波光粼粼的江水壮美宏阔,似有千里万里之辽远,而晶莹茂密的春花又如雪珠团簇般盛放于月下,充满了生命的芬芳与细腻。月光轻泻如飞霜,月色皎洁无纤尘,澄澈明净,似真似幻,由此唤起诗人“江畔何人初见月?江月何年初照人?”之问。

自汉代以来,在许多文学作品中,人们都抒发了人生苦短的感悟,甚至“生年不满百,常怀千岁忧。昼短苦夜长,何不秉烛游”的迷茫。而《春江花月夜》却以达观的态度和胸怀道出了“人生代代无穷已,江月年年望相似”的自然规律。从个体生命来说,百年不过匆匆,而从历史长河看,代代传承,延绵无尽。“逝者如斯夫,不舍昼夜。”人的生命长度是有限的,但如果将平生的志向融入亘古川流的历史长河中去建功立业,就可能得到不朽的功勋。从这个角度看,人的一生又是无限的。“不知江月待何人”,一个“待”字,似乎暗示着山河有待,而山河所待者又是何人呢?必是那些影响历史发展的英雄人物。江水滔滔不绝,如历史的车轮滚滚向前。这种磅礴大气的时空意识、这种将人生放到无穷时空中并与之融为一体的生命观照,正是诗至大唐才开拓出来的宏伟气魄。

蒸蒸日上的大唐气象。唐代是我国封建社会的一段繁盛时期,才华横溢的文士们渴望建功报国,他们豪情满怀、积极踊跃,心中充满了对祖国大好河山的深情,《春江花月夜》正是在这样国力蒸蒸日上的时代中创作的。全诗语言清丽流畅、优美自然,将读者引入一个清雅、绮丽、宏阔的美妙世界中。诗人漫步于春夜江上的月下美景中,览夜空之无穷,叹明月之悠久,感人世之有情,其情感基调是真挚的、动人的。

自“白云一片去悠悠”起,诗人由物及人,想象月夜下离人的一片相思。别离诗是唐代兴盛起来的一大诗歌类别,对月思人也是唐诗中比较多见的主题。唐代国力强盛、社会繁荣,才士们志向高远、意气风发,纷纷奔走于赴边从军、应举赶考、漫游求学、仕宦天下的路上。尽管怀抱着的是建功立业的火热雄心,但夜深人静之时,离家万里、天各一方的游子们,又怎会不涌起对亲人、对爱人“才下眉头,却上心头”的悠悠思念?而在追求人生进取的过程中,离别是在所难免的,《春江花月夜》虽极尽宛转缱绻,但始终哀而不伤。“此时相望不相闻,愿逐月华流照君。”虽然不能相聚,但只要同心同德,两心定能相伴一起。全诗在写尽离情别意后,把结尾落到一个“归”字上,“不知乘月几人归,落月摇情满江树”,此时此刻,面对归家的游子,江也深情,月也依依,人世间一切经过波折的过往,就好像经过别离的团聚一样,滋味愈丰而回味无穷。

物我相融的意境展示。意境是中国传统美学的独特范畴之一,指文艺作品中所描绘的具体图景与作者所抒发的思想情感高度统一,达到水乳交融的艺术境界。《春江花月夜》创造了一种情、景、理交融的幽美深邃意境,为后世文学作品中意境的创造提供了优秀的样板。意境是“我”与“物”的融合,唐代诗人王昌龄在《诗格》中提出了为中国传统文学审美所认同的“三境说”——“诗有三境:一曰物境。二曰情境。三曰意境。”第一层境界为物境,“欲为山水诗,则张泉石云峰之境,极丽绝秀者,神之于心,处身于境,视境于心,莹然掌中,然后用思,了然境象,故得形似”。第二层境界为情境,“娱乐愁怨,皆张于意而处于身,然后驰思,深得其情”。第三层境界为意境,“亦张之于意而思之于心,则得其真矣”。“物境”的对象是客观事物,“情境”的对象是主观情感,主观情感与客观事物合为一体,物我交融,此即为“意境”。“意境”是诗歌创作中的最高境界。

在张若虚的笔下,春、江、花、月、夜、白云、江浦、扁舟、小楼等客体与“人”这个主体通过场景与视角的不停转换,构造出虚实相生、情景交融、言在意外、象外有象的诗性意境,具有无穷的审美趣味。诗人从江上美景入笔,对月沉思,由月之永恒引发出对时空无限的感慨,继而睹月思人,以月下人间的悲欢离合为对象,抒发对人间的万缕深情。月升月落,心随月游,诗人的诗笔从月夜写到内心,从理性追问写到情感低吟,由是达成“物境”与“情境”的高度统一,折射出诗人对生命的热爱、对永恒的追求以及对精神世界的无尽思考。

《春江花月夜》对后世影响巨大,很多文学家的作品中都能找到此诗的影子。譬如苏东坡,其关于“永恒”的探讨:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。”恰似“江畔何人初见月?江月何年初照人?”的续想。其关于“月与离别”的咏叹:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”恰如“可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台”的共鸣。

《春江花月夜》一诗清丽妙曼、轻盈宛转、深邃朦胧,其背后却自有一股追寻不朽的坚韧气骨与进取雄心,使后世得以聆听到初盛唐时代之音的回响。

来源:生活经验谈,插图摄影:王琴\苗延林

本文反馈