最后一篑之功,如见到马拉松终点前那块写着“最后 200 米”的路牌,亦如数月远航后,忽见水天线处的港口泊位上的长串的明灭灯光,更如漫长等待后重逢昔日最爱,连见面时的呼吸都要练习一般,如此这般这般的兴奋和期待,便可使早经一身疲惫者焕然重生。

庆历三年九月三日的那一刻,对于范仲淹等 8 人执政团队来讲,便是那一瞬间。天章阁,除了高挂前三代皇帝的画像外,还有他们的书墨,遗物等。仁宗特意选择这样的地方召见执政大臣和御史们,也是煞费苦心。正如东坡某日把酒低头轻吟:“春衫犹是,小蛮针线,曾湿西湖雨”一般。人生于无趣纷杂的俗事中,总是有那么一些时刻,睹物思人,见字如面,而于这样的回忆中,重新激荡起自己潜在的,曾经有过的豪情。

当仁宗把笔墨放在范仲淹等人面前要求写下改革建议时,范仲淹身处这栋建于真宗天禧 5 年(1021 年)的天章阁,他看着眼前恳切的仁宗,望着厅墙上高悬的太祖,太宗,真宗的画像,踌躇和期待交织着。

黑格尔曾批评中国的历史是停滞的,他在《哲学演讲录》第一卷里说:“在东方,只有主人与奴隶的关系,这是专制的阶段。在这个阶段里,恐惧一般是主要的范畴。意志还没有从这种有限性里解放出来,因为思维本身也还不是自由的;因此意志可被认作是有限的。人或是在恐惧中,或是有恐怖来统治人” 。但当恐惧不再存在,自我觉醒的形成,那么推动历史进步的火炬便被点燃了,只是在这样的时代里,这个火炬,可以点燃多久,仍是把控在皇帝的手中。

虽然急迫的想解决当下问题的仁宗曾对范仲淹等三人说,“韩琦,富弼,范仲淹皆公议,人望之所归,凡所议事,仰章得象,杜衍以下,公心协力行之”。(杜衍当时是枢密使,韩琦此时暂往西北主持边事) 但当急切的仁宗再次在天章阁召见他们并置笔札于前要求写出对时务的建言时,仲淹,富弼仍是“惶恐避席”, 直至数日后,他们才上呈了详细的方略,这就是《答手诏条陈十事》。

这份奏折和二十余年后王安石写的 《百年无事札子》 成为北宋两次变法的纲领性文件。虽然两篇行文风格,内容迥异,但时过千年重读,想起范仲淹和王安石两人改革前的豪情与失败后的悲切,如同两人相望于文字之间,依然有“千山我独行,不必相送”的怅然。

相较于二十多年后王安石着重于财政制度和军政制度改革的熙宁变法,范仲淹的改革措施,最重要的还是针对于官僚体系的治理和选拔。因此,常有人简单地评论范仲淹是儒家,而王安石是法家。殊不知,王安石在范仲淹改革失败后的仁宗嘉佑年间也再次提出了如庆历新政一样的见解,只是到他执政时,或许了然于官僚体系改革的艰难,只好转移到相对更快能见成效的财政制度改革上了。

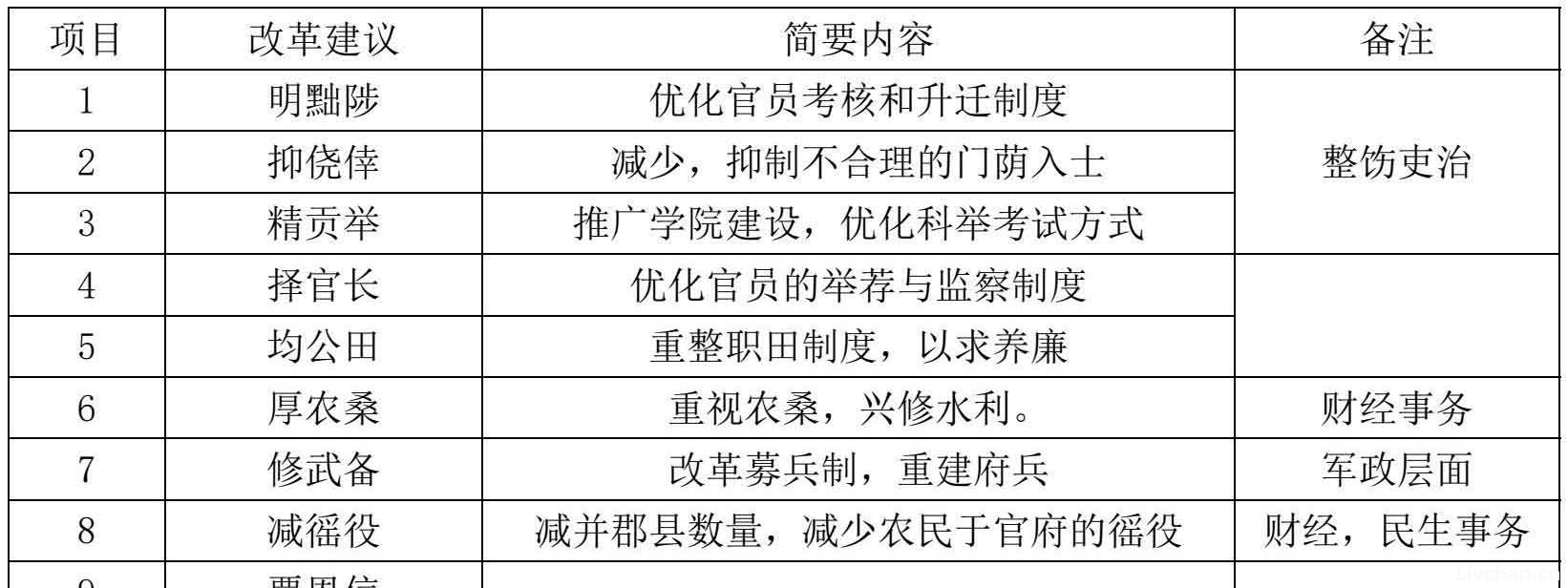

在我们详述范仲淹的这份改革建言前,先将其内容简述成如下表格,以便更清晰地初步了解范仲淹的改革思路:

在这十点改革措施的建言中,最重要的还是属吏治方面的第一到第四点和军务方面的第七点。从开篇时范仲淹陈述的改革的总纲领便可知这样的思路,他说:“我国家革除五代之乱,已有八十余年, 但是当下纲纪制度,日削月侵,冗官壅塞于下,生民困乏,而疆场不靖,盗寇橫炽于内,不可不更张以图救亡。而欲革除弊端,必先端正本源,如同欲清其流,必先澄清其源头”。

范仲淹敏锐地意识到,要改变这样的冗官充斥,法纪不彰,财政拮据,边疆不宁的危局,就是要直面根本,即是整饬吏治。

所以他提出的第一项改革措施就是“明黜陟”,即合理官员的考核和升迁制度,以便可以让官员优胜劣汰,而不是尸位素餐。

宋代的职官制度自太宗到真宗年间,逐步形成了所谓的磨勘制度,即文官每三年一升迁,武职每五年一升迁。在这样的制度下,即到了一个固定的时间点,并可以依照常例申请“转官”升迁。

宋初为了要让中央尽快恢复对地方的治权,派遣大量京朝官到地方任职,但是为了要保证这些级别较高的京朝官的待遇,也为了让人才的使用更具灵活性,因此设计了“官”和“差遣”的制度。“官阶”即决定这个官僚的所在层级和俸禄等待遇,“差遣”则是他实际的任职。比如“大理正-奚屿-知馆陶县”中,作为京官的奚屿的官阶是大理正,而他的实际职务即差遣是馆陶县的知县。或比如,此时韩琦的官阶是“右谏议大夫”,但他的差遣是陕西宣抚使。宋代也经常有执政大臣改任地方官,当时他们的官阶并没有改变,待遇也没有改变,只是任职的内容有变而已。这样就使得官员的任命更加灵活从容。

磨勘制度下,升迁主要针对于“官”的这个部分,即官阶。虽然在迁官时有考核的流程,需上呈所谓的考核历子,即自己的简历,治理成绩以供上级评定,但实际上由于官员太多,审查官员的部门无暇应付大量的案牍文书的审核工作,所以实际操作中,考核大多流于形式。于是无奈之下,把为官的年资作为基准的升迁方式,便成为这种折中的选择。

范仲淹认为,在这样的制度下:“人人因循,不复奋励”。这样以年资不是以真实的行政能力为考核标准的升迁制度,已造成了一个可怕的现实是,“假如官员中有一贤于众人者,管理一郡县或领导一司局,想兴利去害而有所作为,其他人便认为其是在生事,必然嫉之、沮之,非之、笑之,稍有差失,随而挤陷”。而这也就是唐代的韩愈也曾感叹的,“事修而谤兴,德高而毁来,望名誉之光,道德之行,难已!”

这样的弊端所造成的结果就是,“不肖者素飨尸祿,安然而莫有所作为。虽然愚暗鄙猥,他人也不会耻笑他,于是经三年一迁,坐至高官者,历历皆是”。

范仲淹提出的改革方案即要重新订立新制以严格对待官员的考核,对于行政成绩突出者,应不遵循仅以年资磨勘的旧例子,而是破例给予升迁,而对于老疾愚昧,不堪理民之人,即使磨勘期到,也不予转官。这点可以看做为类似今日严格执行KPI考核的制度。

改革的第二项则是 “抑侥倖”。北宋的冗官的产生,除了经科举入流的士人数量不合理地大幅增加外,更因自真宗朝开始,为优待士人,每三年一次的南郊(即祭天典礼)

后,除大肆用金钱封赏外,还允许诸大臣上报子弟一人为官,而长时间下来,未经科举而入流的官员子弟充塞官府,而平民却失去更多的入士机会,这样的制度是在“与孤寒子弟争路”,而且这也是产生官员数量冗滥产生的另一个源头。

大量科举入流的士人加上门荫入士者充塞审官院,等待补阙。但实际现实却是士多官位少的窘境。而即使这些承祖上荫补的高官子弟常无真才实学,当其为官后,也常常是“轻忽郡县,使生民受弊”。

正如在庆历六年,时任监察御史张方平指出的,“当下待选的官员多达万人,而以这样的数量进行选派,往往五六年间还未成一任。如果不革弊端,恐怕数年间官滥不胜其弊”。

宋代馆阁是朝廷延揽天下英才,以备将来大用的重要机构。因其分为史馆、昭文馆、集贤院三馆和秘阁而得名。在内任职的官员往往是文学清望之人,于馆阁中遍览群书,以待皇帝顾问。馆职往往是晋升执政大臣的第一步。比如范仲淹三十余岁时,首次进京担任的秘阁校理,就是馆职。可当下的实际情况却是,由于馆职的重要性,使得执政大臣往往利用特权,使其子弟直接进入馆阁任职,范仲淹反对将馆职轻授于这些无真才实学的膏粱子弟,也反对在未经重新考试的情况下,把馆职随意授予进士高科之士。正确的做法应是重订制度以期可以选贤与能,起朝廷之风采。

再次则是“精贡举”。

少年时曾在寺院读书的范仲淹深知官办学校对于贫寒子弟的重要性,不止如此,学校的教育方式更是其间所重。作为古文运动的同时代人的范仲淹曾经多次批判唐之前的南朝文风,“观南朝之丽,则知国风之衰”,他认为当下学校不振,师道久缺,加之学者不重视经典,主政者罕夷教化,才造成文风呈现柔靡之态,而天下的兴衰,往往和文风有重大关系,所以必须要拯救“斯文之衰”。他要求除各地兴办公学外,还需请有道之士,于各学校教授。他认为天下危困,缺乏人才,而且所需的是可经济天下,明理见道之士,而非专注于辞藻之人。

而这样的要求最终体现在改革科举考试的方式。宋代沿用隋唐以作诗赋为考试的主要内容,但这样往往使考生不能去养成针对为政实务的思维与能力,而是潜心于玩弄华丽的文笔辞藻,因为他们担心“音韵中如有一字有差,使得生平苦辛,即时摈逐”。

范仲淹建议在进士考试中,先考策论而后考诗赋,这样的目的就促使有实务知识和有独立思想的人才浮现。但是这项改革措施,引起了很大争议,很多人认为,策论容易流入浮夸,而诗赋更为公平等等, 毕竟当下全部官员,包括范仲淹在内也是这样考过来的。比如,在真宗年间任宰相的李迪在科场应试时,他的诗赋落韵偶有差错,但是主考官王旦认为这只是疏于检查。但是另一位考生贾边却离开注疏,按自己的思路写作,王旦认为,如贾边这样做会造成今后士人放荡,没有规则。结果,李迪当科状元及第。

另外,为了要考证外郡考生平时的德行,范仲淹还希望改变过去考试时,将考卷弥封考生名字的做法,以便考察其履行艺业。但是这个建议也遭到了反对,因为,公平原则至上。时至今日,我们所经过的大考,依然是弥封姓名。

第四点的择官长,再次回到了吏治的层面。即如何选择地方官和监察他们的施政。

范仲淹沿着传统的儒家思维相信,唯有澄清吏治,才能达到治理的合理。也就是在开篇就说“欲正其末,必端其本,欲清其流,必澄其源”。因为当下的现实是,“天下官吏明贤者绝少,愚暗者至多”,而澄清吏治就是要“救生民之病,去政事之弊,葺纲紀之坏”。

仲淹认为,地方官员的能力与做为,直接影响到地方的治理,但当下的现状是“赋役不均,刑罚不当,科率无度,疲乏不恤,上下相怨,乱始由生”,原因就在于地方官能干者的比例只有两三成,其他的都是尸位素餐,靠混时间,以便年资到时可晋升转官,于是才或不才都不会得到合理的沙汰。范仲淹再次批评了前面谈到的靠年资升迁的磨勘制度,他说,“不问贤愚,不较能否,累以资考,升为方面”。

回到几个月前,庆历三年 5 月,欧阳修就已经建议要选“强干者为各路转运使以便监察地方行政。因为因循积弊,官滥诸多,不治者十有八九”。宋代冗官充斥,却又常常陷入无人可用的怪圈。欧阳修在反对世家子弟李昭亮任真定(即今日河北正定县,是北方防御契丹入侵的要冲)都部署时说,“朝廷作事,常患因循,宁可用不材之人来败事,却不肯花费心思去选择适合的人才。朝廷之所以常常感觉无人可用,都是因为依常守例规定,须用依年资历级之人,而不肯非次拔擢,所以导致往往无人可用”。

这时我们要了解下欧阳修提及的转运使这个概念。因为后来在新政实践中,反对派攻击转运使的作为也是导致新政失败的一个因素。

在宋代,中央治权可直接管辖到州郡。而不是像今日中央和州郡之间还有一个省的单位。“省”这个行政单位是到了元代才逐步建立的。在宋代,虽有所谓的“路”这个行政单位,范围有点类似现在的省,涵盖多个州郡。但是“路”行政权力并不和后世的“省”一样,它只是该区域的财税,刑狱等事务的总协调单位。范仲淹在三年前初到西北时,曾担任的职务之一便是“陕西都转运使”。其职责便是总揽该路的财政权和官员监察权。但实际行政权力,还是在各州县地方官。转运使并无对他们的直接管辖权。

范仲淹提出应重新选择监察各路官员的转运使,而其方式便是直接由中书,枢密院两府执政大臣推荐。而朝廷大臣可依职位逐次推荐地方官赴任,比如执政,三司副使等高级朝官举荐一定数量的知州,而各路转运使,知州等举荐知县等等。以此可以选择优秀人才经营地方,爱惜百姓,均徭宽赋,使得百姓安宁,不召祸乱。

上述四条就是要通过优化人才的选拔,官员的考核等制度来改善提高行政效能,且逐步去除宋真宗开始延续至今的为时人所诟病的冗官现象,并以此来减缓财政压力。

欧阳修在之后的奏折中指出冗官在地方上的危害,他指出,如果可以去除冗滥无能的官员,那么赋税可以少去九成。因为自从西北边境战事以来,政府财政和民力困乏的原因,不止在于军费的增大,而且在于官吏的行政效能低下。在地方上,往往是官吏为奸,刻剥百姓。实际地方的赋税,政府最终只可得一成,而奸吏却得九成。欧阳修接着指出,即使朝廷下达的命令有错,也能修改,不会造成大害。但是平民之得失,却往往不依赖于朝廷,全赖直接管理地方行政的官吏的善恶。以此而言,冗官豈可不去?

在范仲淹的年代里,他和他的同僚们不会想到用人民的意愿来反促官员的作为,而只是把官员的善恶作为订立施政的成败所在。实际上,从中国帝制两千多年的经验看,这样的“清官”思维实际是本末倒置和理想化的白日焰火。这焰火绽放在小镇的晴空中,全镇人都听到了它巨大声响,但总难看清它的绚烂模样。如果想再次看到这焰火,似乎是要再等到下一户人家的喜庆之时,但彼此疏远的镇民,又何尝快乐于他人的喜庆呢?

但我们对于历史人物总要有一种温情的理解。我们不可能去苛求他们会有如六百年后洛克的自然权利的民权概念。在一千年前的他们,或许已经达到了中国士人在政治上可以达到的最高的自由度了。只是他的政治思维和他的同僚们一样,仍脱离不了“君君,臣臣”,“亲亲而仁民,仁民而爱物”的窠臼。因此这样的改革难以有长期性和开创性,此后的失败也证明了这点。我们所仰望者,其实更多的是当日他们这代智识分子“说大人则藐之,勿视其巍巍然”“宁鸣而死,不默而生”的浩然正气和“先天下之忧而忧”的铁肩道义。

吏治革新的建言之后,我们再来看范仲淹关于军政的第七条建言,即 “修武备”。

宋代数量庞大的募兵良莠不齐,造成巨大的财政压力,而且训练不精,战斗力低下,所以范仲淹提出要重建自北朝至唐初实行的府兵制。

北朝西魏大统九年(543 年),西魏在洛阳大败于东魏后,广募关陇豪强,以增军旅。在此募兵的基础上,到了大统 16 年,逐渐编制成二十四军,此即为府兵制的起源。政权依靠豪强的率募而充实军队,而下层的平民则希望能依靠军功来踏上立身之途。

中央控制的府兵在各地均设有军府。在唐制中,府兵的折冲府属于左右十二卫的系统,而从西魏到唐太宗贞观年间,经历了近百年的演变,府兵制到唐初成为定制。在唐太宗贞观十年(637 年),设折冲府 634 个,而为了强干弱枝的考虑,有近三分之一的折冲府设立在首都长安所在的关中一带,每个府大概有千人左右的士兵。

府兵类似终身制的民兵,规定 20 岁为兵,到 70 岁才退役。(宋代兵士也沿袭这个终身服役制度)。府兵的重要特点是,农闲时训练教战,而平时仍事农务。这样一方面可以使得农民出身的府兵得到军事训练,也可减少国家开支养兵,不荒废稼穑。而在管理层面,每府设折冲都尉一名,这个都尉实际为中央派遣的军官,所以,中央集权的兵制得到加强。

府兵制是中央集权下的军制,而不是如三国动乱时代的地方私人武装。唐太宗时期,陈仓县的县尉刘仁轨曾杖杀暴横的当地折冲都尉鲁宁,以至于太宗愤怒地指责道,“是何县尉?竟敢杀我的折冲都尉?”可见府兵和中央的密切关系。

但每个理想化的制度没有良好的执行终究是一纸空文。府兵制到了武后年间,由于军官的无能,训练的疏失,民力的滥用等等,府兵反而成为了农民从军者的梦魇。于是府兵制到了唐天宝年间(742-756 年,安史之乱爆发于 755 年)奔溃,并逐渐形成了番帅统帅边兵,而宦官统帅中央禁军的局面。而后,边将募兵的强盛和中央禁军的羸弱导致唐末的藩镇格局,最后演变成五代十国的局面。

宋代延续五代的募兵制度并不是一种错误。因为建立专业化的军队,而让普通的农民安于农作是一种互利的做法。可宋代的募兵在经真宗至仁宗朝的四十余年的和平时期后,不重视武备,不重视教战,加之宋朝有招收流亡百姓入军以防止民变的做法,造成这样数量庞大的,无战斗力的百万之师不仅在战时不能有效地保疆卫土,且吞噬着宋朝原本已脆弱的财政。而且,当大量京畿禁军调往边境,新招的兵士均是轻狂的市井之輩,无礼仪之教,无终信之心,一旦财力不济,供应不及,便立即又散为群盗。对于政府的管制又是一个巨大的威胁。

因此,范仲淹希望可以重建府兵,重新招募强壮之人于京师,而让军队务农和教战相结合,这样不仅可以重建强大的军队,又可消弭当下冗兵的现状,降低财政的压力。

范仲淹如此推崇府兵的原因之一,或许是当他在西北主政期间,他发现西北驻军的战斗力低下的一个原因是就是因为大多数兵士是中原调遣来的,这些士兵不是本地人,因此不乐久戍,战斗意志也不旺盛。可当地的土兵就不一样了,比如范仲淹深为仰赖的大将种世衡麾下部队,便是由当地土著羌族部落所辖的土兵而组成,终在种氏的经营下,成为宋军的一支劲旅。而如同他所考虑的在西北做所谓的“营田”的做法一样,农战结合,使得本地人既可以休养生息,又能守土卫疆。

范仲淹希望藉由在京城附近重建强大的府兵,然后逐次向地方推广。借此提高部队战斗力。范仲淹在西北主政三年,他清楚地知道宋军的羸弱的现状及其根源。但是,募兵的改变在北宋朝廷是一个难以撼动的制度。在范仲淹提出的十条改革建议中,实际上也只有这条刚提出就遭遇了剧烈的反对声浪。诸大臣担心府兵一旦建立,长时间后,可能形成的地方武装的隐患会威胁中央权威,重蹈唐末和五代的覆辙。可最重要的问题是,即使大多数人反对,可是却没有人对募兵实施过程中的所公认的弊端加以改正。这点就如同二十多年后神宗熙宁变法时,司马光等反对派虽然也认同时务有可补苴罅漏之处,但却提不出什么实质的做法来整顿弊端,只会为反对而反对,几近意气用事。

因此,这就是南宋朱熹所感叹的:“自汉唐以来,惟本朝的臣子最难做事,士人往往议论多而成就功名少”。以上五条建议,除却重建府兵外,其他四项都得当朝大臣首肯或默许,并无争议,且于旬月间颁布执行。且这四项在最初的设想里,也都是渐进式的温和改革。更不似后来熙宁变法间的各项改革如飞沙走石,狂风骤雨般的猛药去疴。但是最终即使范仲淹们有“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也!”的豪情,却也不免在北宋谨守成宪的因循主调中被消磨殆尽。

最后简述范仲淹另外五条建议,这些建议较前述五项而言,虽有同等重要性,但若论其新异性而言,便觉相形见绌。

第五条是“均公田”。真宗时期有所谓的职田制度,即政府把公有田地的收入补贴地方官员,以便让官吏可以安心工作。宋代高级官员的俸禄很高,但在地方上的中下层官员就不然了。比如执政大臣的月薪在 20 万-30 钱左右,而大县的知县大概是 2 万-3 万钱。可知县下的基层官吏则大概至于六千钱左右。在仁宗年间,江浙米一斤大概是 9 钱。以范仲淹资助孙秀才的逸闻中的对话可知,当时孙秀才认为他与他目前的生活费一天只要 100钱。因此我们可以以此估算宋代官员俸禄与生活支出的对比。

早在十余年前的天圣 7 年,晏殊就曾建议停罢职田,原因是实际执行中,管理不善,官吏上下其手导致民怨。虽然职田在两年后又重设,但由于当下财政吃紧,所以职田制度有荒废之虞。作为基层官员家庭出身的范仲淹深知这些官员的艰难,特别是在冗官的大环境下,大批士人为了补阙到一个正式差遣,可能要等上三四年,所以造成了很多士人“在天下物贵时,因俸祿不继,于是许多士人家穷窘不堪,男不得婚、女不得嫁、丧不得葬者,比比有之”。所以范仲淹希望能重新整顿职田制度,以便使得地方官员与士人可衣食得足,婚嫁丧礼之礼不废,然后可以责其廉洁,督其善政。有点类似今日高薪养廉的概念。

第六条,厚农桑。重视农业的口号,在中国的帝制时期司空见惯。但是农业的问题不是皇帝简单地在官员的簇拥下推着犁在田中走个几趟就可以解决的。所有的口号最后是否可行,总是要回归技术层面来检验。范仲淹历任地方官,特别在十年前,他曾主政苏州。他举例说,过去五代时,由于农田水利得当,米价合理。但是当下,由于轻忽水利工程,造成即使在产量很大的江浙一带,一斤米较五代时涨了十倍,达到约 9 文钱的价格。所以,他希望政府可以拿出实际的“劝课之法”来维护这个“养民之争,富国之本”。苏州尚且这般,何况他处呢?

范仲淹提出第八条建言是减徭役,也就是依托减少地方行政机构,把人口少的行政单位逐步合并,以便减少农民的正常差役和赋税。比如他提到,两百年前的唐代会昌年间,河南府(今洛阳,登封,渑池一带)有约 20 万户,置 20 个县。此后由于洛阳一带的连年征战,造成人口大幅减少。可当今日户数仅为六万户,较会昌年间少了七成的情况下,却依然保有还有 19 个县。在人口减少但行政机构数量不变的情况下,给农民带来了沉重的徭役负担。所以他建议把该地合并成 10 个县。虽然该建议在第二年的五月逐步实行。但是,这个做法由于后来庆历变法的夭折而停止。实际上,减少地方行政单位是到了三十多年后的王安石熙宁变法间才等到较好的实施。当时,把约 100 个县改为镇,十余个县废除,并入旁县中。而且降了 32 个州级单位为县。

改革建议的最后两条都是针对于政令执行层面的,即“覃恩信”和“重命令”,地方政府在执行中央的优抚政策时,往往是阳奉阴违,百姓得不到实惠,范仲淹要求些命令的执行方式制度化。他指出,每次南郊大礼后,皇帝大赦天下,于是天下欢呼。可是一两月间,征税的钱谷司却对民众督责如旧,甚至桎梏老幼,籍没家产。就更不用提及政府所提宽赋減役,存恤孤寡等仁政了。因此,天子及民之意,尽成空言。因此他建议派遣臣僚到各地实际调查政策的实行。

正如欧阳修在天章阁召对后所指责的,朝廷每次颁布诏令,往往问题就在于朝廷自先坏法。朝廷不能自信,则谁肯信而行之?比如曾有诏令,要求今后大臣的仆人不得被奏荐官职。可命令才颁布三四个月,呂夷简的仆人袁宗等二人却被授职。如此这般新法出,大臣先坏之。可见执法的人,不思国家,但徇人情。

所以范仲淹也指出,现在中央的命令,往往没有慎重考虑,朝令夕改,以至于下属官员无所是从,官员常是收到新的命令,也感觉不需马上执行,因为可能过几日又有新命令推翻之前的命令。这就是造成了朝廷的威望变得烦而无信,更遑论地方官对这些命令的阳奉阴违。因此,“重命令”即执行力的到位,便成了仲淹条陈十事的最终要素。

时任谏官的欧阳修,评论这次仁宗和范仲淹富弼等人的召对,是 “千载一遇”。但是,他也预见了这样的改革的艰难。因为他知道,改革的首要措施就是要整顿吏治,必然影响诸多人的现实利益。因此欧阳修在天章阁召对后一个月在催促仁宗尽快实行范富两人的改革建议时说: “仲淹等的建言,必须先绝侥幸、因循、姑息之事,方能救今世之积弊。如此等事,皆会外招小人之怨怒,不免浮议纷纷。而奸邪之人,便时时会发出谗言,如果听从,则事不成矣”。欧阳修提醒仁宗,“此时必须上下协力。凡小人怨怒,仲淹等自以身当,浮议奸谗,陛下亦须力拒。待其久而渐定,自可日见成功”。

之后新政的发展过程正如欧阳修所预见。三年前,他从饶州任上返京担任馆阁校勘后,日日可与仁宗相处。或许他已感觉到,宋仁宗不是一个有果敢且富有坚定意志的人。范仲淹的支持者,时任宰相的杜衍在审官院任上,曾要求罢免都虞候这个职称,因为带此称呼的都是近戚等纨绔子弟。仁宗欣然答应。可还没过三天,一个姻亲就找上宋仁宗要此职位,仁宗心软,便用内降的方式,也就是打纸条,不经程序又给了他都虞候这个职位。较仁宗近乎父执辈的杜衍责问他道,“这项命令才刚实施,怎么就又忽然有了这个内批呢?”宋仁宗像个做了错事的孩子回答道,“你就允许我这次吧,我也很无可奈何”。呵呵,呵呵。若仁宗可以把对张贵妃宠爱的乐和对柳永“且去填词”的怒给予三分于新政的执行,那么,或许事可成矣。可惜,仁宗非汉武,仲淹亦非骠骑将军。

在没有低成本的通讯工具的 90 年代初期,书信,依然是最主要的联系手段。那时候,在外的学生,每日最期待的,便是班委在课间从收发室带回的信件。望着班委远远地走来,手中拿着一叠信件,那种对未知来信的忐忑期待,亦如此时范仲淹富弼等人,面对当日仍是少年心气的仁宗如何践行改革的期望与不安。

于此期待间,让我们先看看当日朝廷的执政大员们的群像,毕竟行事常如汉武帝说的:“盖有非常之功,必待非常之人,故马或奔踶而致千里,士或有负俗之累而立功名”。成事往往不在于最初的那一刹那间灵感的冲动,而在于践行这件大事的毅力与人心。可在新政执行中,范仲淹曾无奈地对富弼说,“天下人同心者有几个呢?”为什么新政初张,仲淹就说出了这样“其鸣也哀”般的话?