在刀尖上跳舞

——荆南小政权的生存之道

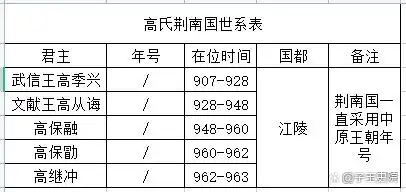

高季昌应该为自己感到庆幸,在乱哄哄的世界里,命运也许真的眷顾他建立的那个简直可以忽略不计的荆南政权。论地盘,荆南不过三州十七县;论人口,不过数十万,中原一郡而已。在唐末五代十国的大乱世中,有很多割据政权,论实力,要远强于荆南。比如李茂贞建立的岐国,刘守光建立的燕国,周行逢延续的楚国。但命运就是如此吊诡,大政权反而不为正史承认,反而是小小的荆南倒被正史承认,成为十国之一。当然,高季昌首先要感谢的,有两个人:一个是他的干祖父朱温;另一个就是撰写《新五代史》的欧阳修。没有朱温,就没有高季昌主政荆南;没有欧阳修把荆南列入十国世家,他的荆南小王国早就被历史的铺天黄尘所淹没了。

对于规模较小的政权之生存法则,无外乎一点,这个小政权处在几个大政权之间,出于地缘战略的均衡,各大国都不会吃掉它。说来巧合的是,高氏荆南所占的辖区,在四百年前的南北朝末期,也出现了一个辖区相同的小政权,就是萧氏后梁(为与朱温后梁区别,此称“西梁”)。西梁夹在三个大国——北周、北齐、南陈之间,最终被志在统一的隋文帝杨坚废掉。

西梁是完全附庸于北周的傀儡政权,毫无自主能力,而荆南则拥有不被大国控制的内政治权。西梁是有背后老大北周撑腰的,而荆南在开始二十年也算是有老大站台的,就是朱梁王朝。可朱梁亡后,荆南政权没了奶娘,完全是靠自己的“厚脸皮”在江湖上吃拿卡要、坑蒙拐骗、闪转腾挪四十年,小日子过得反而非常滋润。

高季昌这个人的来历很有意思,他生于唐宣宗大中十一年(857年),陕州(河南三门峡)人,因出身贫苦,被家人送到开封富商李让家中当奴才。给人当奴才使唤是没出息的,但谁都没有想到,天上掉下一块馅饼正好砸在高季昌的脑袋上。宣武军节度使朱温认了李让当干儿子,来到李让家中胡吃海喝,正好看到相貌不凡的高季昌,聊了几句,朱温觉得此子可教,就让已改名朱友让的李让收高季昌当义子。本来前途灰暗的高季昌一夜之间跳出苦海,成了当时权倾一时的朱使相的干孙子,实际上,高季昌只比朱温小五岁而已。

朱温开始把高季昌带在身边历练,教他骑马射箭。朱温是一代创业枭雄,能识人,他这种级别的人能看上的人物,自然不是凡品。唐天复二年(902年)五月,梁王朱温发兵攻打劫持唐昭宗李晔的岐王李茂贞,李茂贞打不过朱温,死守不战,众将劝朱温见好就收。而高季昌则站出来反对退兵,他向朱温献了一计。计策并不是很高明,只是让朱温派人骗李茂贞说自己要退兵,实际上埋伏数万梁军,等李茂贞傻乎乎地出城占便宜,结果被梁军一通暴打,李茂贞差点把看家老底都赔光了。在朱温的威逼下,李茂贞不情不愿地把奇货可居的皇帝交给朱温,朱温顺利完成了篡唐大业。高季昌为朱温立下不世奇功,朱温自然要赏干孙子一块大肥肉。

唐天祐三年(906年)十月,朱温攻占荆州重镇江陵。江陵北控中原,西凭两川,东临江东,南接楚粤,战略地位极为重要,必须派心腹人把守。朱温把这块肥肉交给了高季昌,高季昌出任荆南节度使,这也是荆南国的开张元年。

当时的荆南节度使辖八州,但高季昌只占有首府江陵一州,而且战乱不断,百姓流散。高季昌是个干事的,招抚百姓,恢复生产,江陵渐渐恢复元气。在名义上,离季昌是朱梁王朝的外放官员,实际上荆南的高氏印记越来越浓厚,高季昌在江陵城内说一不二,这应该也是朱温的默许。

在强敌环伺的复杂环境下,高季昌的生存策略非常简单——背靠大树,自力更生。

大树是梁朝,但等到朱温被杀后,朱友贞继位,他要面对晋王李存勖强大的进攻压力,根本无暇管干侄子高季昌的死活。实际上,这棵大树只起到战略作用,对高季昌来说,他要生存,最需要做的是把自己变成一棵大树。

大树是不希望小树苗再变成一棵大树的。不过,高季昌做不了大树,但他有能力阻止大树掠夺属于自己的荫凉。平心而论,高季昌的综合能力完全可以和那些南方大佬马殷、王建、杨行密、徐温、钱镠、王审知平起平坐,只不过生不逢时罢了。因为江陵地理位置太过重要,各方都想吃掉高季昌。高季昌进攻能力一般,但守成是没有问题的,吴国权臣徐温新执政之初想立威,去占高季昌的便宜,结果被一把火给烧回去了。

因为高季昌也没想到竟然能打败强大的吴军,心理开始膨胀,反而主动去开疆扩土,直到被西川王建、楚国马殷给狠狠修理一顿,高季昌才从迷梦中醒来。高季昌知道自己的斤两,他不再张牙舞爪,而是收起兵锋,把有限的资源用在稳定对内统治上。

此时的高季昌,与东汉末年寄居荆州的刘皇叔倒有些相似之处。刘备奔波半生没有寸土,原因就在于自己身边没有谋士,所以刘备三顾茅庐请来摇鹅扇的诸葛亮。高季昌也知道自己智力浅薄,身边没人绝对不行,他也挖空心思得到了自己的诸葛亮。

谁呢?唐末进士梁震。

梁开平元年(907年)十月,身在中原的梁震因不愿侍奉朱三,借道江陵要回四川老家,半路却被高季昌拦下了。高季昌只有一个要求:先生不要入蜀,留在江陵给我当诸葛亮吧。梁震本来不想给高季昌这个井龙王当龟丞相,但在高季昌半真诚半威胁下,最后还是留了下来。

梁震的谋略水平在大国相对稍次,但对只有三州十七县的区区荆南来说足够用了。梁震为报高季昌知遇之恩,倾其才力相助,荆南能在各大鲨鱼的口中活下来,梁震功不可没。

除了梁震,高季昌还收留了不少从中原过来的流离名士名将,高季昌知人善任,这些人也愿意为高季昌效力。荆南虽小,但人才储备相当充实,各路军阀也不敢小瞧荆南。没有这些智士给大脑经常短路的高季昌提醒,精神似乎不太正常的老高早就被人给灭了。

有一次就能证明梁震之于高季昌的重要性。

公元923年,梁朝被后唐灭亡,李存勖策马入汴,高季昌自然要拜李亚子的码头。因为要避李存勖祖父李国昌的名讳,高季昌改名高季兴(以下改称高季兴)。高季兴要去洛阳拍李存勖的马屁,以防这个神经病突然进攻荆南,而梁震是坚决反对他北上的。梁震的理由是高季兴是梁朝旧臣,手握重兵,很容易引起李存勖的猜忌,万一把你扣下,欲为诸侯而不可得。高季兴不听,强行北上,结果郭崇韬劝李存勖扣留高季兴,幸亏李存勖还不糊涂,说扣高则失天下人归顺之心,这才放了高季兴。高季兴抹着一头冷汗,玩命般逃回江陵。

事情够惊险,但此次洛阳之行也有很大的收获,就是高季兴看清了李存勖狂妄自大的本质,也看清了后唐帝国潜伏着的乱象:功劳是他一个人的,与功臣无关;妇人干政,荒及酒色,入洛才几个月就已失人心。高季兴反而放心了:这样的李存勖,自保尚不能,是不会对荆南构成威胁的。

因为看透了李存勖的本质,所以高季兴及时调整了自己的生存策略,对于渐入混乱佳境的中原,高季兴开始动手动脚了。李存勖兵变灭亡、李嗣源称帝后,已经灭掉前蜀的李存勖之子、魏王李继岌事先在蜀中搜罗了价值四十万贯的财物,要通过江陵转回中原。这支舰队溯长江而上,逆止江陵后,再也走不动了。

原因很简单:这支船队被高季兴强行扣下,财物均归高季兴本人,至于船队人员皆杀之。高季兴脸不红心不跳地为自己辩解:这四十万财物本就不是李存勖的,更不是李嗣源的,强者得之。

当然,这笔巨款也不是高季兴的,问题的关键在于高季兴算定了李嗣源性格比李存勖更软弱,这才敢动手的。但当高季兴看到李嗣源张牙舞爪怒吼的时候,他一定会非常后悔不该惹毛藐吉烈。

高季兴占了李嗣源的便宜,还想继续吃豆腐,唐天成元年(926年)六月,他想让李嗣源割让夔州(今重庆奉节)、忠州(今重庆忠县)、万州(今重庆万县),理由是荆南狼多肉少。李嗣源一代枭雄,只不过脾气好,就被高季兴如此调戏,他岂能踩这个雷?

李嗣源平时不咬人,一旦咬起来,那就得连皮带肉都得撕下来。李嗣源对高季兴的无耻作风非常反感,发兵狠狠地敲打了高季兴,高季兴派往三州接管的高家子弟全被当地政府乱棍打出,高季兴骨头没啃到,反而咯掉了大门牙。这一次李嗣源是动真的,唐天成二年(927年)三月,山南东道节度使刘训为北路军,东川节度使董璋、副使西方邺为西路军,楚王马殷为南路军,三路讨伐荆南。

高季兴从来没有遇到雪崩式的外交灾难,甚至他向吴国求救,也被不想得罪李嗣源的徐温拒绝。从阵势上看,李嗣源是铁心要灭荆南,占据战略要冲。而高季兴敏锐从中发现了生机,那就是瓦解楚王马殷对帮助后唐消灭荆南的动力。马殷何尝不知,一旦荆南为后唐所有,那么后唐兵锋就直抵洞庭湖,虽说楚国向中原称臣,但战略要害如果被中原占据,如果中原要灭楚国……

很简单的道理,马殷自然心领神会。所以高季兴向马殷服软,马殷立刻答应了。当然事情也有反应,马殷撤兵之后又后悔了,还想占高季兴的便宜,派岳州刺史李廷规进攻荆南,被善守不善攻的高季兴零敲碎打给吃了。马殷知道这块骨头不好啃,也绝了吞并高季兴的念头,让高季兴替楚国看好北大门,更符合楚国的利益。

高季兴的实力太过弱小,所以他只能通过这种几乎是鸡蛋上跳舞的方式来求生存。鸡蛋皮薄易碎,用力过大犹不及,而高季兴的这种圆滑处世之道反而适合在这种复杂的形势中生存。在几个鸡蛋上踩着薄皮跳舞,最重要的技术就是平衡,高季兴在这方面做得非常好。吴国徐温死了,养子徐知诰夺权,而吴国与中原是世仇,所以徐知诰更认同与荆南联合对抗中原。高季兴再次嗅到了“商机”,向吴称臣,吴国自然接受,封高季兴为秦王,正式与荆南联合。

荆南三州之地,和中原比是蚂蚁与大象的差距,但高季兴的聪明之处在于,他和另外一头大象称兄道弟。甲象和乙象是竞争关系,那么,这只小蚂蚁可以从容地周旋在两头大象之间,占尽便宜。

这就是高季兴的本事。

在十国中,高季兴为子孙攒下的家业最小,但含金量却是最高的,毕竟这么小的家业在如此残酷激烈的“市场竞争”中竟然屹立不倒,一般人是做不到的。为子孙拼了一辈子的高季兴病倒了,于后唐天成三年(928年)十二月去世于江陵小城,时年七十一岁。

江陵是南方各大镇向中原政权朝贡的必经之道,所以高季兴经常做劫道的买卖,等各镇或写信责骂,或出兵讨伐时,高季兴又不得不把吞到肚里的东西吐出来,所以各大藩镇都瞧不起高季兴。其实跳蚤般大小的荆南能在梁、唐、晋、契丹、汉、周、宋、前蜀、后蜀、楚、湖南、吴、南唐等十多个大政权的夹缝中生存五十多年,实在很不容易。江陵地寡民贫,处四战之地,所以高季兴为了生存,万般无奈之下,只能偷张家鸡,摸李家狗,顺带着拔了王二家的蒜苗。各大镇的头脑们不妨换位思考一下,他们是高季兴,他们会如何去做?

高季兴死后,把这份蚂蚁般大小的家业传到了长子高从诲。高从诲在父亲身边长大,目睹父亲耍的那些滑头本事,自然也从小练就了一身油滑功夫。高从诲继位时,荆南的生存格局没有发生任何改变,从荆南生存角度考虑,高从诲没有改变父亲制定的生存战略。

高从诲首先改善了与后唐李嗣源的关系。其实,吴国徐知诰本想拉拢高从诲,高从诲固然不想得罪吴国,但吴国距离荆南远而后唐近,再加上后唐是中原正统政权,吴与后唐又是敌对关系。从荆南利益考虑,宁可得罪吴国,也不能得罪中原,所以高从诲向李嗣源表达了善意。李嗣源自然接过高从诲的善意,后唐长兴三年(932年)二月,李嗣源封高从诲为勃海王,两国和好如初。

要说明的是,高从诲的外交策略不是“一边倒”,跟后唐当小弟,与吴国结仇。处在荆南这个特殊的地缘结点上,高从诲要广结宾朋,是个人都能被高从诲当成朋友相处。荆南处北唐、东吴、西蜀、南楚之间,四战之地,谁也得罪不起。高从诲对四大国奴颜婢膝,今天给这个磕头称臣,明天拍那个马屁,从中吃点残羹剩饭。各大国都瞧不起高从诲,给高家二少爷起了一个响亮江湖的诨名——高赖子。

高从诲的“英雄事迹”不少,专摘几例。

吴国徐知诰篡位建立南唐,高从诲向徐知诰称臣。后唐河东节度使石敬瑭勾结契丹灭李从珂建立晋朝,高从诲向石敬瑭称臣。石敬瑭因为认比自己小十一岁的辽国国主耶律德光为干爹,受尽天下笑骂,所以高从诲对晋朝称臣,在很大程度上为石敬瑭的尴尬解了围。石敬瑭非常感激高从诲,派翰林学士陶穀出使江陵,高从诲拍尽了石敬瑭的马屁,说什么只要陛下统一天下,臣愿尽犬马之劳云云。石敬瑭被高从诲的马屁拍得非常舒服,自然大喜,送给对于荆南来说极其宝贵的一百多匹马。当然,石敬瑭也不是傻子,高从诲得寸进尺,向石敬瑭索要郢州(今湖北钟祥),石敬瑭根本不理他。

高从诲其实也没把石敬瑭当回事,你不过是给耶律德光当干儿子,换我坐你那个位置,一样认干爹。高从诲不管谁在中原当皇帝,照例磕头叫爸爸。耶律德光入汴,高从诲拜倒在耶律德光的臭脚下,耶律德光大喜,又赏给高从诲一些马匹。

耶律德光以为高从诲是忠臣,其实高从诲是两边下注,同时又和河东节度使刘知远眉来眼去,但条件是刘知远称帝后把郢州给他。刘知远嘴上答应非常爽快,但等他进中原后,根本不知道高从诲这号鸟人是谁。高从诲出兵去夺郢州,被刘知远暴打一顿,自然就老实了。以荆南的实力,和强大的中原帝国硬碰硬,只能鸡飞蛋打。但这次惨败之后,高从诲及时调整生存策略,不再和中原硬掰,老老实实装孙子。

小公司在几家大公司并存的格局下如何生存?其实道理很简单——吃大鱼剩下的残羹剩饭,一块肉屑都能让小虾吃个肚饱。而有些小虾野心太大,一定要吃到大餐,但因为自己肚皮太小,根本容不下大餐,最终撑死。

高从诲最终也没被撑死,后汉乾祐元年(948年)十月,五十八岁的高从诲病逝于江陵,长子高保融接过了这个蚂蚁般小国的权杖。

荆南在高保融以后的事情,实际上是没有什么可说的,不过是因袭其祖高季兴、其父高从诲的滑头政策,四处揩点油混饭吃。要说区别,高保融更倾向于其父“紧抱中原大腿”的方针,毕竟中原实力最强。特别是一代伟大帝王柴荣继承大位后,整军顿甲,大杀四方,统一之势已成,高保融自然知道该站在哪一边。高保融紧抱柴荣大腿,甚至还曾经给后蜀孟昶写信,劝孟昶归降柴荣。

时代总是会出现变化的,高保融的时代,中原、吴、蜀、楚四大国格局不复存在。周行逢的楚国只堪自保,南唐被周朝吃掉淮南十四州,后蜀精锐被周朝消灭,中原独大。高季兴的时代,虽然李存勖强大到几近无敌,但政治的腐败让中原并不在四大国格局中占据优势。

处在四战之地,如果不能根据时局变化调整外交政策,一味搞中间外交,迟早是要吃大亏的。

北宋建隆元年(960年)八月,高保融病死,其弟高保勖继位。在荆南五位君主中,高保勖是最能出洋相的,甚至到了搞笑的地步。高保勖是高从诲最疼爱的小儿子,高从诲脾气不好,但只要看到高保勖就喜笑颜开,人称“万事休”。高保勖身体不太好,但夜生活却很丰富,当上王爷之后,高保勖大兴土木,建造亭台,耗尽了荆南仅有的一点家当,荆南百姓怨声载道,高保勖不理会。更搞笑的是,高保勖把江陵城中的妓女都召到王府,让身体强壮的侍卫上前调戏妓女,浪笑声四起,高保勖则搂着妻妾,坐在帘后欣赏A片。

……

然后,高保勖就死了,时间是北宋建隆三年(962年)十一月,继位的是高保融之子高继冲。几个月后,即建隆四年二月,荆南被北宋大将慕容延钊灭亡,高继冲奉上老祖宗打下的三州十七县的“江山”。