米芾说过:“草书不入晋人格,徒成下品”,而怀素草书的妙处也是“率意颠逸、千变万化,终不离魏晋法度”。

因此,很多书友会选择直接临摹《十七帖》,这既符合“取法乎上”的原则,又遵循“由易到难”,比张旭、怀素的狂草书更容易上手,而且直接临摹魏晋名家大作,也的确少走了很多弯路。

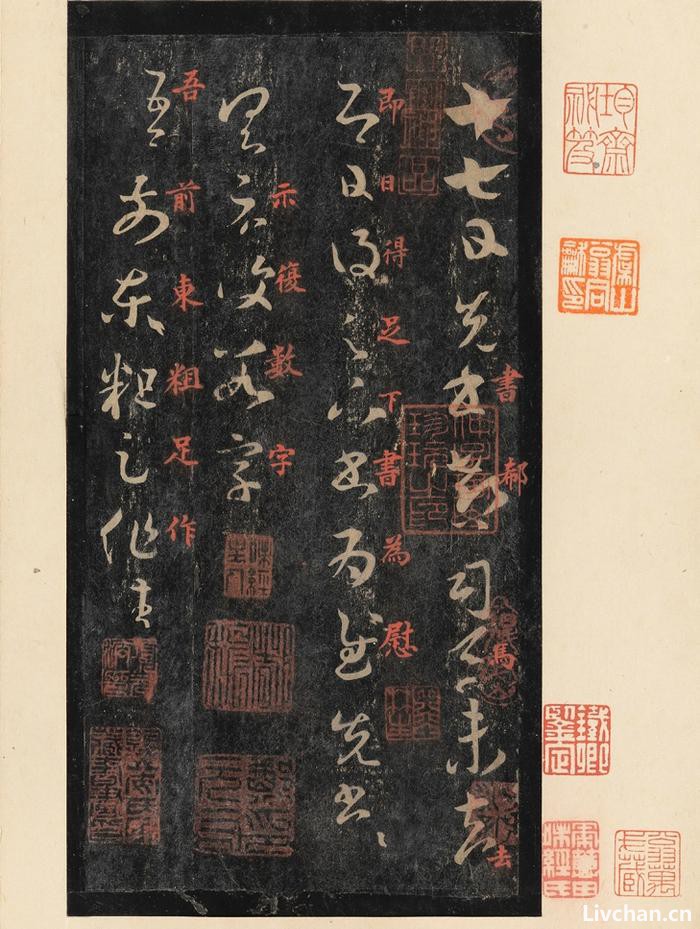

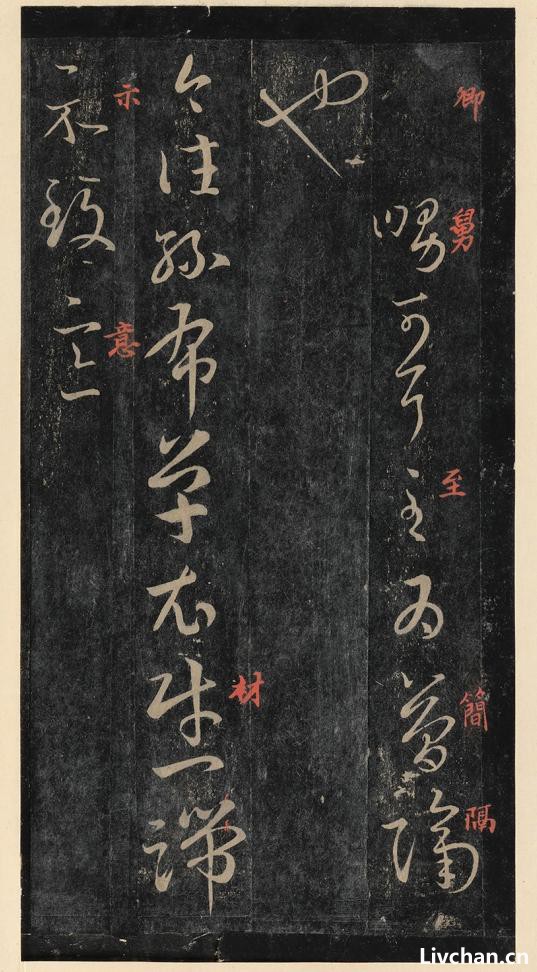

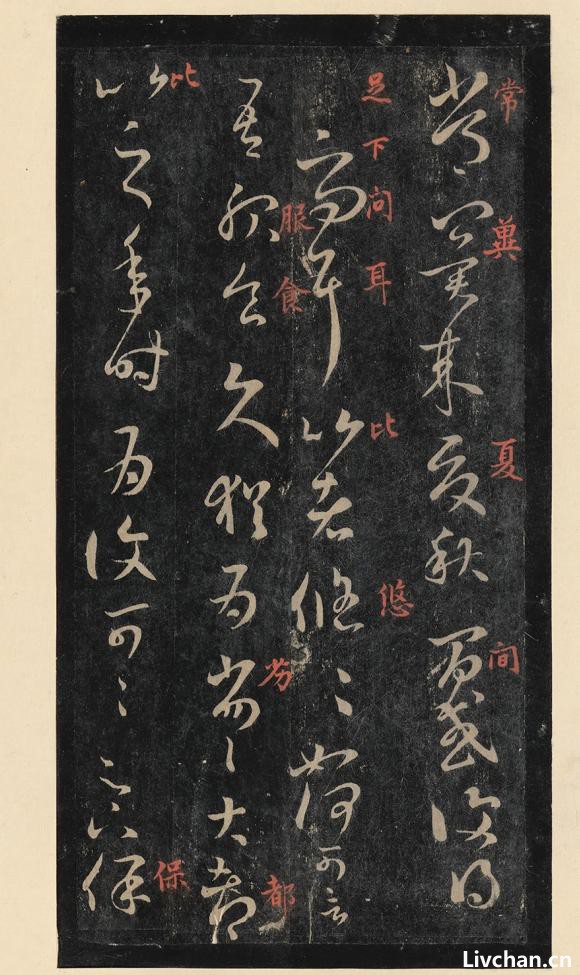

《十七帖》来历清晰,是由唐太宗亲自“监制”完成的,据张彦远《法书要录》记载:“《十七帖》长一丈二尺,即贞观中内本也,一百七行,九百四十三字。是煊赫著名帖也。太宗皇帝购求二王书,大王书有三千纸,率以一丈二尺为卷,取其书迹与言语以类相从缀成卷。”

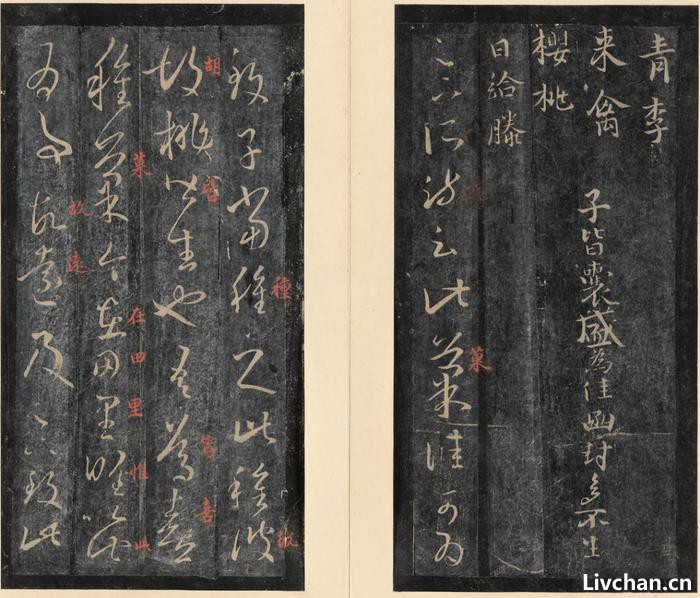

它实际包含29帖,超过1000字,是王羲之行草手札书信的“百科全书”,也是“今草”之范本,它们是王羲之与好友周抚的信件合集,时间跨度从从永和三年(347年)到升平五年(361年),长达14年之久。唐宋以来,此作一直作为学习草书的无上范本,被书家奉为“书中龙象”。

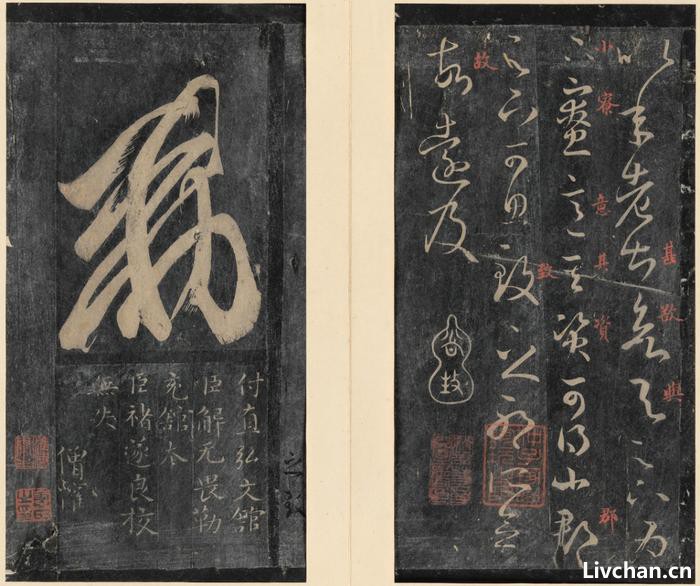

《十七帖》编集完成后便被摹刻上石,后来原石已毁,所幸有拓本传世。

《十七帖》拓本版本众多,以宋拓本质量为优,而宋拓本中,北宋拓又比南宋拓更精妙。这是因为北宋时期的拓本笔画更加肥劲,字口也更清晰,更还原了王羲之字里那种“龙跳天门,虎卧凤阙”的神采。

而南宋时期的拓本,笔画纤细,字口也模糊,书写细节已经难以辨认,甚至还存在缺字、损字的情况,不便于我们学习。在美国普林斯顿大学博物馆,珍藏着一件北宋原拓本的《十七帖》,它与《行穰帖》并称“海外王羲之法书双绝”,更是被联合国评为“世界级珍宝”。

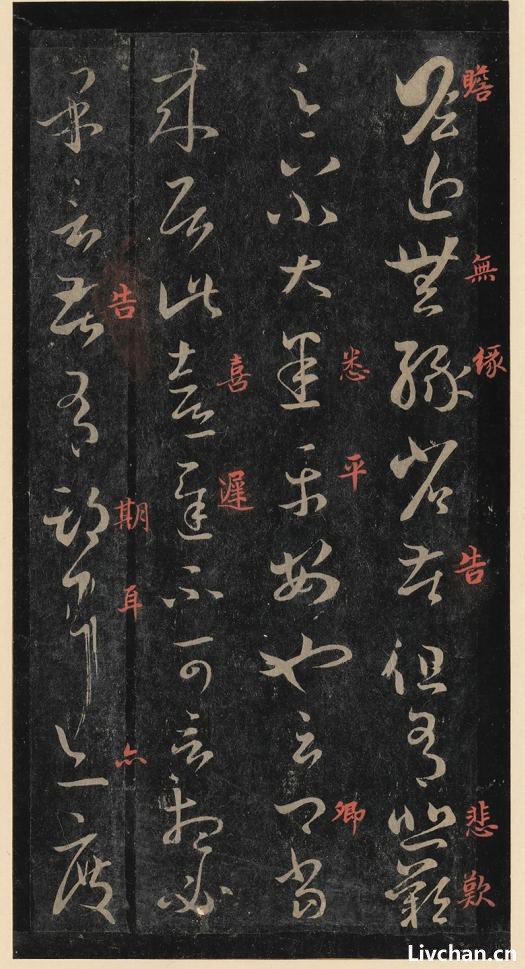

这件拓本约完成于宋神宗年间,完成后藏于宫廷,递藏有序。宋徽宗在位时期对它进行了精心装裱,还添加了朱批,草书与楷书字字对照,学起来就更加方便了。北宋灭亡后,这部朱批本又先后藏于南宋内府、贾似道、文徵明、董其昌、清内府、翁同龢等处,上世纪被翁万戈捐给了美国。

此作将王羲之书写时最精彩的部分纤毫毕现还原出来,如顺锋落笔形成的小虚尖、笔画的牵丝、绞转、虚连、飞白等以及结字的内擫、纵势,那种绵里裹铁的韧性和张力也保留无遗,称得上是学习晋人草法的范本。

来源:书法理想