天章阁召对后半年,庆历四年三月,仲春的温暖并没能缓解形势的严峻。

在外交上,西北边境形势因宋夏谈判而稍缓,陷于国内物资匮乏不继的元昊表面上同意称臣,实际上却以此谈判的机会加倍勒索财物,引起了朝中哗然。谏官孙甫说:“元昊国中极度穷蹙,所以朝廷不必急于求和,而应整顿内部,減冗兵,罢不材之将,为持久之计以待之”。

除了西边元昊的且谈且索取外,原本富庶的江淮一带,在受到王伦兵燹之灾后,迭遭蝗灾,旱灾。除此之外,农人们还深负重税的压力,欧阳修说:“近年以來,江淮之民,上被天灾,下苦盗贼,内应省司之重敛,外遭转运之诛求,相较于其他地方,受苦尤甚”。

而在湖南山区,官军镇压所谓强盗,却是越剿越多,而官军甚至为了拿赏金,无故杀害平民当做强盗来领赏。谏官余靖说,“过去当地的强盗并没有成太大气候,但是为什么最近忽然变得严重了呢?就是因为官军枉杀良民,当做盗贼上报,以贪厚赏,所以近山百姓,皆逃入贼中”。

在此前的改革刚刚起步庆历三年年底,滕宗谅公使钱事件发生了。

滕宗谅,字子京,小范仲淹 2 岁,他们是同年进士,且曾同事于泰州,关系几近生死之交。范仲淹在西北任职时,受范仲淹推荐,他历任泾州和庆州知州,治边有方,颇有政绩。

庆历三年九月,监察御史梁坚弹劾滕宗谅枉费公使钱十六万贯。紧接着,朝廷派中使燕度前往西北核查此事。事件的起因是葛怀敏战败后(1042 年秋天),西夏兵锋已到渭州(今甘肃平凉),直指西南方向仅约 50 公里的泾水(今甘肃泾川),再往南就是可直抵西安了。在此危急时刻,泾州却无兵力可用,局势岌岌可危。知州滕宗谅只好动用允许自行支配的公使钱犒赏召集当地人,以便守城设防。或许是他为事不拘小节,并不把花费程序定义不清的公使钱严肃看待,在燕度抵达之前,他也或许担心事件牵连他人,竟把账单等烧毁,才造成罪责难辨。

后来虽然查明实际所费才三千贯,但范仲淹的反对派却得此良机,紧追不放,必要治这位范仲淹的同年好友之罪。范仲淹感叹道,“当年汉高祖交付陈平四万两黄金,而不问其所用,乃因为陈平有功。而太祖皇帝也曾要求对边将厚其爵禄,多给与公使钱任其自由支配,这样才能招募骁勇,以为爪牙”。

这很类似抗战时期,黄仁宇先生在驻印军军部服役时的情形。当时美军顾问指责中国部队军饷发放不透明,于是执意要把每份军饷直接发到每个士兵手中。黄仁宇指出这个不透明问题的其中一个原由,因为作为军队的长官,负有照顾部下的责任。而这样的责任往往是需要军饷的支出而无法被严格地预算化管理的。而在北宋的时代里,如范仲淹也曾表示过,他和韩琦也曾多次动用公使钱资助贫困的下属。

所以在中国这样的人情社会里,太执着于详查公使钱这样地方首长的机动性经费只会导致相反的效果。范仲淹感叹,“今日将帅难得,而朝廷却随意派遣一小臣,便可以摇动边境大将,造成将威不立,而兵士也会因此而感觉到该将帅并非朝廷腹心之人。朝廷这样做,不正是所谓自去爪牙之威吗?”他直言道:“塞下州郡,风沙至恶,触目愁人,如果不是公用丰浓,如何度日?岂能如其他处官员一般,天天优游安稳,坐享荣禄呢?”他继续强调说,“也就是这样的不拘小节以求成大事,当滕宗谅和边将张亢因公使钱问题被罢免时,庆州的军民才会‘借留滕侯,遮壅于道’”。

在经仲淹,欧阳修等人的连番上书营救后,滕宗谅最后仅官降一级,仍充任天章阁待制,贬为凤翔府(今陕西省宝鸡市)知府。但庆历四年春,庆历新政的反对派御史中丞王拱辰继续不断上奏弹劾滕宗谅,宋仁宗只得再将滕贬到岳州,即今日岳阳,而这也是后来《岳阳楼记》的写作背景之一。庆历七年,公元 1047 年,政绩卓著的滕子京调任苏州,但在上任不久即去世,年仅 57 岁。

庆历四年春天的这场人事纠葛,似乎在无声地揭示着朝廷内部潜在着的暗流。在为滕宗谅辩护的过程中,范仲淹曾经无奈地说道,“朝廷待将帥少恩,在过度使用公使钱的问题上,搜求罪戾,欲陷害边臣”。 他失望地向皇帝申请,希望另外安排他到边境,他好筹划边事,或到京师附近一州,可以尝试重建府兵的计划,将来作各地军政的表率。

为什么在此时发生时,天章阁召对后仅仅四个多月后,范仲淹就萌生退意?

从后来新政的发展脉络,再回头看作为范仲淹生死之交的滕宗谅叠遭构陷,才能发现,这是新政反对者的第一次借力还击。

庆历新政前,被蔡襄称为“出入中书,且二十年,苟且姑息,万事隳坏如此”,可却被宋仁宗深为倚重的呂夷简于庆历三年春天因病辞去宰相兼枢密使职(时年 65 岁),同时任命曾主持西北军政的夏竦为枢密使(时年 58 岁)。但这一任命遭到台谏官如余靖,王拱辰,沈邈等人的强烈反对,他们认为夏竦在西北任职时品行不端,丧师折兵。于是任职才一个月的夏竦被罢,而后仁宗拔擢杜衍,富弼,韩琦,范仲淹为执政大臣。

庆历三年春天的这番人事调整,使得当时任国子监直讲,立场激进的石介认为重塑政治有望,欣喜之余写下了《庆历圣德诗》,其主要内容是歌颂仁宗“进贤退奸”,“贤人”指杜衍,范仲淹,欧阳修等人,而“奸”,则不点名地直指刚被罢职的夏竦。

此时石介和欧阳修,韩琦等人岁数相近,也才三十八岁,作为国子监里从众甚多的老师,更是有指点江山的冲动。这首诗在当时流传甚广,其时年仅 7 岁,还在四川的苏轼,就曾经通过从东京来的人读到了这首诗。但也就是因为这样直接地攻击旧臣,造成新政派失去了可能的支持,所以同样是宋初著名学者,范仲淹的好友,性格较为温顺的孙复读到这首诗时就惊呼,“子祸起矣!”

孙复一语中的。

是的,夏竦黯然回到原职蔡州(今湖北枣阳附近)。此时他或许会回想到,他在地方任上也颇有政绩。而在西北主政时,他和范仲淹,韩琦勠力同心,以应外敌。当年,夏竦还是举荐范仲淹的人之一,范仲淹曾因此而致书夏竦,即《谢夏太尉启》,期间他说:“某蒙授前件官者。。。深惟山野之材,曷副英豪之荐”。

这位曾于年少时通过宋代极难入选的制科考试,且在仁宗未亲政的天圣五年(1027 年)就曾担任过枢密副使,参知政事的夏竦,其经历本有恃才傲物资本,所以他如何能甘心此时被这帮新起的年轻谏官们,石介们指责为奸邪?于是颇有心计的夏竦便因此与范仲淹等人决裂,势如水火。而这样的个人恩怨使得改革派们无端多了一个强大的反对者。

以文学起家,戎马倥偬时依然手不释卷的夏竦当然很清楚赵宋的立国家法所依靠者,所忌惮者是什么。他精于算计,出手不凡,直击要害。

身为仁宗信任的内侍宦官蓝元震深得夏竦意,便上疏仁宗说:“范仲淹、欧阳修、尹洙、余靖四人,过去曾被蔡襄曾称之为四贤。他们以国家爵禄为私惠,巩固朋党。但今天如果有十余个私党,每个有五六人,就总共有五六十人了。如果这五六十人递相提挈,不过两三年后,其党羽便可以布满要路,一旦有误国的行为,谁敢指出呢?而如果他们挾恨报仇,又何尝做不到呢?”

这是在庆历四年四月,新政各措施才刚开始执行不久。

“朋党”一词对仁宗并不陌生,早在八年前,由于指责故相吕夷简的执政,范仲淹被斥为“朋党”,被贬饶州。同时在御史韩缜的建议下,仁宗将范仲淹朋党之事公开榜列于朝堂之上,并诏戒百官不得越职言事。

在庆历新政初始的此刻,当仁宗再次听到针对范仲淹的“朋党”责难时,并不似八年前那么绝决,而是稍显理性,毕竟此时范仲淹们已为执政重臣了。

宋仁宗于是主动问仲淹:“过去都是小人为朋党,难道也有君子之党吗?”范仲淹回答说:“臣在边境任上时,有好战者自为党,也有怯战者自为党。而在朝廷内,也有正邪之党的分别,只希望陛下圣心明察,如果朋党是有益的,那么于国家又有何害处呢?”

可这样的风闻,让新政下的人间四月天无丝毫春意。当朋党的指责再次充斥朝堂时,欧阳修非常清楚这样的指责可能造成的伤害程度。为辨明是非,他以如椽大笔写下了《朋党论》一文。

在文中,他大方地承认了有所谓君子党和小人党。因为君子以同道为朋,小人以利益为朋,这是自然之理。他劝仁宗不必对此感觉讶异。而作为君子党,不必去畏忌朋党攻奸,因为他们是以天下为胸怀的,这和小人党的自私自利有天壤之别。

欧阳修接下来劝仁宗,做为人君,应当阻挡小人之伪朋,而用君子之真朋,这样天下就可以治理了。他还列举汉末的党锢之祸和唐末的白马驿事件为例。白马驿事件是发生在唐末,当时宰相裴枢自认为是门第大族的“清流”,而反对权臣朱温任命其属吏,即平民出身的张廷范为太常卿。朱温闻后愤恨不已。为了清除这些唐朝旧臣对自己夺权的危害,朱温借朋党之名,残酷地裴枢等三十多名大臣投入黄河,且嘲笑这些最后的门第贵族说,他们总是说自己是清流,那么将他们投入黄河便是“可投浊流”。朱温的流氓土匪之气,于此刻显现不尽。欧阳修举出这例子是想提醒仁宗,朋党,往往是忠臣们最容易被无端陷害,意图一网打尽的简单借口。

而更早在天圣八年(1030 年),范仲淹给晏殊的信中就有提到类似的观点。他说,天下之士有两种党,一种是“发必危言,立必危行”,另一种党是“逊言易入,逊行易和”,所以,天下的理乱,在此两党的胜负之间。

虽然范仲淹和欧阳修都不讳言“朋党”之说,甚至坦然地声称可以把朋党分为君子党和小人党,以尝试为朋党一词正名,但于现实中要让仁宗接受谈何容易?朋党是打击对手的最简单借口,因为它甚至不用去考虑朋党里的人物的对错。朋党只是一个借口,所以黄宗羲在明儒学案中谈到东林党人时说“只要某人不随流俗,都被称之为东林党以便方便构陷,但是东林党真的存在吗?这只是小人者加之的名目而已”。

所以,在一个无法制的社会里乱扣简单的帽子是最有效打击对手的办法,古今皆是。

此时,朋党如“天际乌云含雨重”,即使如古文运动旗手的欧阳永叔这番震铄古今的文字间,仍难以“楼前红日照山明”。

宋代立朝一直遵循所谓的“事为之防,曲为之制”家法。意思即执政权利应被相互制约和相互防范。这样的原则从现代的语境而言其实也不啻为一种进步的制度。

但宋代的这样的做法,其目的并非要防止某位官员乾纲独断,而只是为了要维护皇权的有效专制。宋的开国者既然成事于武装夺权,因此竭力防范武将,并同时借重文人。但也就因此,宋代就陷入了一种怪圈。表面上看,他提升了士人的地位,但实际上,宋代的皇权比前几个朝代更加强大和稳固。皇帝表面上放开文臣们的言论,行政空间,但这只是一种现实利益的交换,在大事的决断,仍在于皇帝。

因此,朋党便成为宋代皇帝最忌讳的字眼,即使他们心里很清楚,朋党里的这些大臣,可能都是能力超凡之士,忠义之臣。可皇帝为了防范皇权旁落于文臣集团,绝不允许出现任何一个绝对优势的文人集团,哪怕这个文官集团确实是“君子”。

宋初在职官,政府体系设置中之所以要安排众多的同类职能的平行部门,造成行政体系叠床架屋的弊病,其考量之一也就是要对文官分权。

建国初,太祖为了防止科举所带来的裙带纠葛,就曾要求诸进士不可以对当科考官自称门生。在仁宗亲政后的康定年间,郑戬为枢密副使,宋庠任参知政事,叶清臣则为三司使,加上宋庠的弟弟宋祁同时任天章阁伺讲,四人同为天圣二年(1024 年)进士,当时在朝中风光无比,人称天圣四友。但最终被吕夷简所嫉恨,吕将四人称为朋党,用最简单而有效的借口将其同时贬出京城。

这也就是为什么曾完全信任王安石的宋神宗,虽然可以掏心地对安石说,朕方以天下事倚卿,卿不得谓朕不知卿。但依然还是坚持要任用庸碌无为的陈升之和安石的反对派文彦博同为执政大臣。即使陈升之曾多次不堪安石的指责而请辞,但神宗坚持挽留他。

宋真宗说过的:“要不同的意见相扰,大臣们便不敢做非分之事”。王安石曾指责这个宋朝的祖宗家法时说,这样的互相牵制的态度,造成了“君子并非没有受到重用,但小人总是也得厕其间,正论并非不被包容,只是邪说亦有时也被使用”。

韩琦在庆历后回忆曾说,朝廷总是极力去区分君子或小人,反倒让小人忌怨日至,朋党之名便起。因此他才说自己是,“琦惟义是从,不知有党”。庆历八年担任御史中丞的鱼周询在谈到朋党之论的后果时说:“中外之臣,每次敢攻人过失,便会被认为是公正的论调。但是如果说某人是忠良能材,可以任用,便会担心皇上怀疑他俩是朋党。于是这样的气氛造成今天执政大臣们,明知某事可行,某法可罢,但也只能拱默自安,不肯为朝廷担当,以至于文武大政,因循弛废”。

仁宗朝后期任谏官的包拯提到朋党的问题时也说,“如有臣下举荐一良士,便说是朋党相济,退一庸才,也指为是因为朋党所嫉。这使得正直之人结舌不语,不敢公开谈论是非,这真是国家之大患”。深究朋党的后果就与鱼周询所述一致。

这样的问题,刘子健教授有非常精辟的分析:

“士大夫阶层获得前所未有的声望,是宋帝国的辉煌成就之一。然而,这既没有消除专制,也没能阻止其缓慢地得到增强,尤其到了北宋末期。事实上,在高级官员不断增长的权力——皇帝必须让渡一部分权力给他们——和皇帝自身小心维护的终极权力之间,始终存在着紧张的关系。官僚之间的权力斗争变得越激烈,他们依赖于皇帝的支持,其行为被皇帝周围和内廷之人所掌控,由于有意或因环境所迫,从而助长专制主义增强的可能性就更大”。

因此,在朝为官多年的夏竦借助朋党的借口攻击庆历的改革派,是最行之有效的简单方法了。

朋党之说,轻易地使宋仁宗对范仲淹等人的信任度发生了裂痕,欧阳修或许以为自己的坦荡忠心可以消弭仁宗的担忧。但是他忽略了一点,就是仁宗所最在乎的可能并不是忠诚与否,因为他相信大臣都是忠诚的。他担心的是上述的皇权旁落,因此,不管是“君子党”抑或“小人党”,都不是皇帝所能接受的。

仁宗在当朋党之说在朝中甚嚣尘上时,并无出面否定针对范仲淹等人的这样的攻击,因此,朝廷的气氛便笼罩在朋党之说的阴云下。从范仲淹在谈论陈留桥旧案的奏折所说的话可以看出,当时他说:“我发现当下左右臣僚都不敢尽心言事,因为担心被指为朋党。臣日夜发奋,愿尽其心,以副陛下待辅弼之意,虽犯雷霆,岂敢迴避?”

此时正是范仲淹和以富弼等人日夜谋虑,渴望通过改革兴致太平时,范仲淹却说出了这样担忧的话。再回头想想去年秋天的气氛,是不是一下子恍如隔世?

在朋党论提起后的两个月,挟私报复的夏竦再出重手。在朋党之说未息时,夏竦为了要除去嘲讽他的石介和其支持者范仲淹,富弼与韩琦,便让其女仆仿照石介的字迹,伪造了一封石介致富弼的信,内含有要请富弼废黜仁宗的内容,并有“伊、霍”字样。所谓“伊、霍”就是指为商朝和西汉的权臣伊尹和霍光,他们都曾经废立帝王,权倾一时。

虽然仁宗不会相信这样的流言蜚语,但是,这样的气氛开始让范仲淹,富弼深感恐惧,此时是庆历四年 6 月,新政开始还未满一年,可他俩已是不安于朝廷了。

此时和西夏的和议仍在进行中,同时朝廷发现契丹辽国似有与西夏有反目成仇的态势,双方有开启战端之虞,而战事可能发生在河东一路,即今日山西大部分地区。庆历 4 年 6 月,朝廷同意让范仲淹回边境主持军务。当月,范仲淹被任命为为陕西、河东路宣抚使。仲淹在“自知权要恶之,上也厌之”的情况下,受命离京。

范仲淹赴西北后,富弼当然也无法继续留在谗谤滋生的朝廷中。七月,为防辽国的忽然袭击, 加之富弼比较熟悉北方边境事务,于是他也和仲淹一样,自请赴边,富弼于是立即被任命为河北宣抚使。

表面上看,仲淹受命主西事,富弼主北事于急难中是妥善的选择。但这如同吕夷简对范仲淹说的一样,“经略西事,在朝廷不是更好处理吗?”两人的主动请缨离京整顿边事,只为逃避朝中甚嚣尘上的谗言诋毁。

宋廷和西夏的合议的签订,让发动新政的触发点骤然消除。

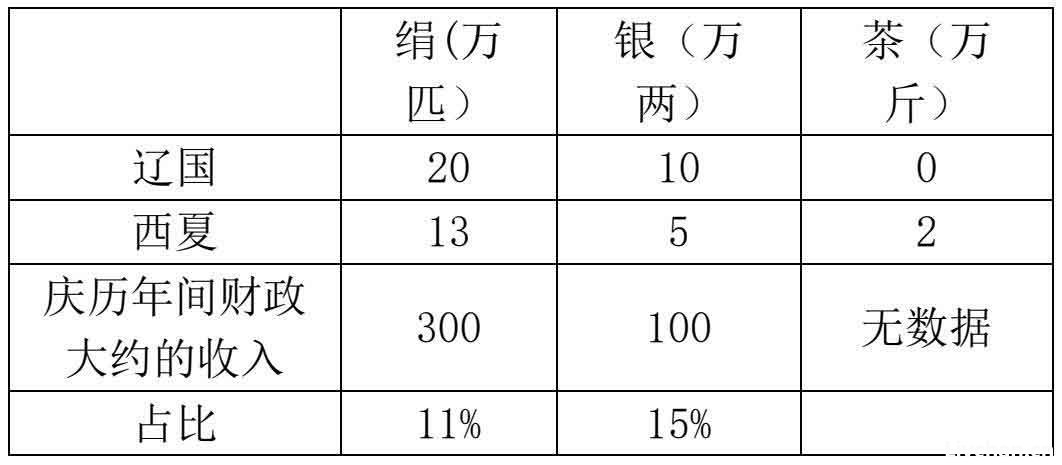

宋廷在 8 月份同意接受元昊自称夏国主的现实,并于 9 月正式结盟。元昊同意向宋廷称臣,而宋廷以岁赐绢十三万匹,銀五万兩,茶二万斤的代价换得了边境的和平。

从现实意义上看,这样的利益交换是值得的。当时两浙路即今日上海浙江大部的绢的年产量就达到约 60 多万匹,全国产量大约有近 300 万匹。而银的产量大约在 100 万两左右。而考虑到茶更是普通作物,两万斤茶在当时应该也只是占非常小的比例。

只是本次宋廷是用“赐”的字眼给予西夏这些物产,而给辽是用“以风土之宜,助军旅之费”的话语。加之宋廷诏训和西夏的协议是对其“纳忠悔咎”,大宋朝廷总算在文字上在这个蕞尔小国前勉强挽回一点颜面。

以下是宋廷对辽,夏和约中的物产给付清单:

此时,外部的压力没有了,似乎改革也没有必要了。既然改革是被人指责规模宏大,难以推行。而各路按察使严格管制下造成官员们人心不安,新的门荫制度下使士大夫感觉朝廷恩薄,新的磨勘法日渐严格,意图侥幸者也感觉不便,那么,当谤毁自然日盛,加之朋党论起,仁宗意志不坚,于是改革的昙花一现,便成定局。

此时是庆历四年十月,范仲淹,富弼已离开朝廷,改革的大旗此时便如风雨如晦中,鸡鸣不已。在这样的环境下,孰能听之,孰能知之,孰能行之?