文|明憨法师

自古以来,帝王将相,平民百姓,都希望自己能够健康长寿、长生不老,也总结出很多长寿的方法,有饮食方面的,有健身方面的,有心态方面的……不一而足。都有一定的道理,但也有很大的局限性。佛教有独特的生死观,很重要,值得大家重视。

一、欲求长寿者,不害生为本

佛教讲因果,要想长寿,最好的方法是爱护其他生命。

《分别业报略经》曰:“欲求长寿者,不害生为本。”

又有《大萨遮尼乾子所说经》卷五云:“杀生无善报,短命多诸疾,来世生恶道,具受种种苦。”

我们追求健康快乐,非常爱惜自己的生命,同时我们也要明白,其他众生也一样,珍爱自己的生命。如果我们经常伤害别人,杀害其他生命,想以此获得快乐、延年益寿,是不可能的事情。把自己的健康快乐建立在其它众生痛苦甚至失去生命的基础上,一定会感受报应的。

最好的生活是知足少欲。过多的享受,过度的消费,都会折损自己的福报,折福就会多灾多病,就会折寿。要想健康长寿,就要积德行善,关爱生命。

二、生命在呼吸之间

《地藏菩萨本愿经》云:“无常大鬼,不期而至。”

《四十二章经》云:“……人命在几间?对曰,呼吸之间。佛言善哉,子可谓为道者矣。

确实,生命在呼吸之间。我们唯一知道的是,每个人都会死。但不管我们如何保养,如何在意,如何有权有势,我们的生命在什么时候结束,以什么方式结束,谁也说不准,谁也不知道明天与意外哪一个先到。

看看每天世界各地、甚至我们身边发生的各种意外,谁敢保证这些意外不会发生在我们自己身上?

锦呈|绘

《正法念处经》云:“智者常念死,无有逃避处,念死最殊胜,诸念无与等。”

印光大师有一件常为后人称道的事,他在房间里悬挂了一副字,上面写着一个大大的“死”字,并注解道:“学道之人念念不忘此字,则道业可成。”

我们每天的课诵中都会诵到:“是日已过,命亦随减,如少水鱼,斯有何乐。大众当勤精进,如救头燃,但念无常,慎勿放逸。”

经常观修死亡无常,确实是一种非常殊胜的修行。

三、万般将不去,唯有业随身

生命是一条无尽的长河,前前无始,后后无终,此生此世,只是其中的一个瞬间。死亡是这一期生命的结束,下一期生命的开始,而不是常人说的人死如灯灭,一了百了。

一个人临终的时候,即使财富如山,一分一毫、一针一线都带不走。即使权倾朝野,亲友相爱,医术高超,也爱莫能助,只有一个人在孤独与恐惧中离开人世,走向下一期的生命。能带走的唯有业——善业和恶业。业决定了下一期生命的去处,以及苦与乐。

欲知前世因,今生受者是。欲知下世果,今生作者是。假使百千劫,所作业不亡,因缘和合时,果报还自受。

既然如此,我们就不能只关心今世的事。就像我们今天要为明天做准备,年轻要为年老做准备一样,我们今生一定要为来世多准备一些资粮。为了来世,我们一定要奉行诸恶莫作,众善奉行。

四、真正的长寿是究竟成佛

《药师琉璃光如来本愿功德经》里讲,通过念佛,可以求长寿得长寿。长寿,从究竟意义上来讲是成佛。

《佛说阿弥陀经》云:“彼佛寿命。及其人民。无量无边阿僧祇劫。故名阿弥陀。”西方极乐世界,无论佛、菩萨、众生,都是无量寿。因此,往生极乐世界,寿命无量无边。

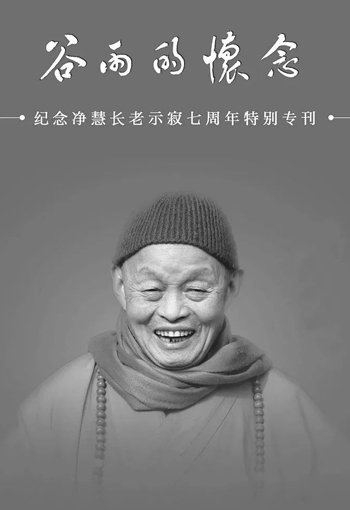

相比而言,人间的长寿,即使像虚云老和尚活到120岁,还是非常有限的。

因此,人间的长寿不应是我们追求的目标,最终目标是了脱生死,证得不生不灭,法身永恒,究竟成佛。

了知了这四句话,就认清了生死的真相,就不会太在意这一世寿命的长短,而是要趁自己身心自由的时候广作善业,好好积累福慧资粮。如果我们参透了生死,并为此作了准备充分,就不会惧怕死亡,就能身心自在,迎接未来。

(2020年4月明憨大和尚随缘开示)