石涛“无法而法”论的精神内核

繁体清初画坛,以“四王”为代表的、官方认可的“正宗”派,承晚明董其昌画学脉络,沉溺古法,一味追求笔墨程式,画风雷同,亦无生气。在这个强大的泥古氛围里,石涛却以“无法而法”的理念,独立态度。这一画学思考,并非一个简单概念的提出,或无视经千年画学嬗变由前人总结出的优良法则,而是基于石涛丰富艺术实践的经验阐发,其精神内核,即他将“无法”与“有法”、“法”与“化”的关系辩证地统一起来。本文以此命题,分别探讨其中消息。

一、“无法”与“有法”的辩证统一

“无法而法”论,从表面上看,似无视古人的绘画法则。其实,石涛不是要涤除一切已有的经验之法,而是借“有法”步往“无法”,支撑他向来鼓吹的“我自用我法”。

石涛对中国传统绘画的发展情状是有着深切了解的,所以,他的“无法而法”也是建筑在这一根基之上的。中国的绘画自唐、宋发展至元、明两季,人物、山水、花鸟等各科画法皆臻完善,但前人留下来的丰厚遗产,在为后人提供借鉴的同时,无形中也成为画家自由创造、自我超越的矩矱。石涛的时代,画坛正流行着谨遵传统的摹古风气,以“四王”最为显著,主张作画要做到与古人“同鼻孔出气”,“一树一石,无不与诸古人血脈贯通”。在他们这里,即便言“发展”,也是竭力指摘“旁门左道”者、自出新意者,以续与古人同鼻孔出气的“正脉”。石涛的异见,显然是对与“古人血脉贯通”的反叛。绘画创作固然应遵循法度,但法度终究不能成为牢笼,限制艺术家的创造。

诚然,石涛虽说“无法而法”,但他也认为:“古之人,未尝不以法为也。无法则于世无限焉。”“古之人,虚实中度,内外合操,画法变备,无疵无病。”绘画作为画家传递美的信息、表达思想情绪的载体,倘创作者没有掌握必要的方法,“胸中之竹”何以幻化为“手中之竹”(郑板桥语)。按石涛的说法,“善操运者”(笔墨),或“笔之于皴也”,才可为描绘的对象“开生面”:“画于山则灵之,画于水则动之,画于林则生之,画于人则逸之。”“有法”对绘画创作的必要性自不待言。那么,石涛在哪种意义上认为绘画是“无法”的?又是如何看待“无法”与“有法”辩证统一的呢?

我们知道,人类对世界的一切认知都是有其过程的,绘画的出现也不例外。作为视觉形态,其法则的形成,概而言之,皆源于自然造化,来自画家对客观世界的完整观照。宗炳说“山水以形媚道……以形写形,以色貌色”,谢赫说“应物象形”“随类赋彩”,石涛说“夫画者,形天地万物者也”,均可证明。而且,石涛著《画语录》开篇即言:“太古无法,太朴不散;太朴一散,而法立矣。”很明显,石涛是站在宇宙生成论的角度来看待绘画之法诞生的。远古世界,天地玄黄,一片混沌,原是没有“法”存在的,待“太朴一散”,世界便有了秩序,人类也有了理性认识,“法”亦随之出现了。同样地,绘画之法也是由无向有、由不成熟向成熟发展起来的。

正是对自然宇宙的深刻体验与对绘画规律的孜孜探索,促进了石涛对“无法”的认识。这个认识从他的“蒙养”论中,洵可辨明。他说:“写画一道须知有蒙养。蒙者因太古无法,养者因大(太)朴不散,不散而养者无法而蒙也。未曾受墨先思其蒙,既而操笔,复审其养,思其蒙而审其养,自能辟蒙而全古,自能画变而无法。画变而无法,自归于蒙养之道矣。”石涛认为的“蒙养”之道,正是画者通向“无法而法”、自由创作境界的重要途径。“蒙”即指太古时万物本无法则可循,“养”则是创化之元,宇宙万物被混沌笼罩,自身所含的法则被包裹其中而未显现出来。因此画家在作画之前,应当明了所绘对象在创化之初(绘画创立之前,或古人创法之前)是没有确切规矩的,有着自由创造的广阔空间。而当画家预设这个广阔空间时,凭借的是他对自然中种种形态的审视,以及对象内在生命力提供给作家的美的趣味。换句话说,天地万物含有表现其形态的法则,但只能在画家深入观照自然、领会其精神后方可获得。徐复观就此曾有总结:“心能穷观极照,透入于客观自然者愈深,便愈能把握客观自然之神髓;而客观自然之透入于心者,亦愈圆融无间。”意思是,在画家的穷观极照下,自然之神髓深透于心,人与自然是和谐合作的,实是两者互融的境界。

石涛的“思其蒙”“审其养”,或可说是画家在与自然万象进行深入交流沟通的过程中,会生出诸多感兴,此时的画家一旦落笔,也就无所谓“有法”或“无法”了,因为“山川万物之荐灵于人,因人操此蒙养生活之权。苟非其然,焉能使笔墨之下,有胎有骨,有开有合,有体有用,有形有势,有拱有立,有蹲跳,有潜伏,有冲霄,有崱屴,有磅礴,有嵯峨,有巑岏,有奇峭,有险峻,一一尽其灵而足其神”。在这里,石涛是把对宇宙元初时“无法”状态的体认—“荐灵于人”的感知,还原到笔墨之下,“有开有合”“有形有势”的种种山川气象,随之粲然起来,这正是石涛对“无法”认识的根源。如果再做深究,石涛提出“无法而法”,恐怕与其时流行的摹古作风有关,他是不愿意在“正脉”的旗帜下与古人同鼻孔出气的。与其说他无视前人的经验,不如说是为了区别正宗派的笔墨程式,摆脱所有法的束缚,以完全自由的状态,创造“尽其灵”“足其神”的美的视界。

到底是石涛有着不凡的智识,他不仅著成美学名篇《画语录》,其与自然打交道、努力于实践的热情,也是彼时的画家无人能敌的。石涛不只在山水方面创作出大量的经典作品,人物、花鸟同样是其擅场。这也是他敢于张扬“无法而法”的最深基础。事实上,在石涛的艺术实践里,“无法”成其主调,而“有法”也是交织其中的。如他论画家之区别:“古之人有有笔有墨者,亦有有笔无墨者,亦有有墨无笔者,非山川之限于一偏,而人之赋受不齐也。”意思很清楚,画家不能掌握笔墨之法,不能领会自然山水的神情与特质,那自然山水无论如何也是得不到有效复现的。

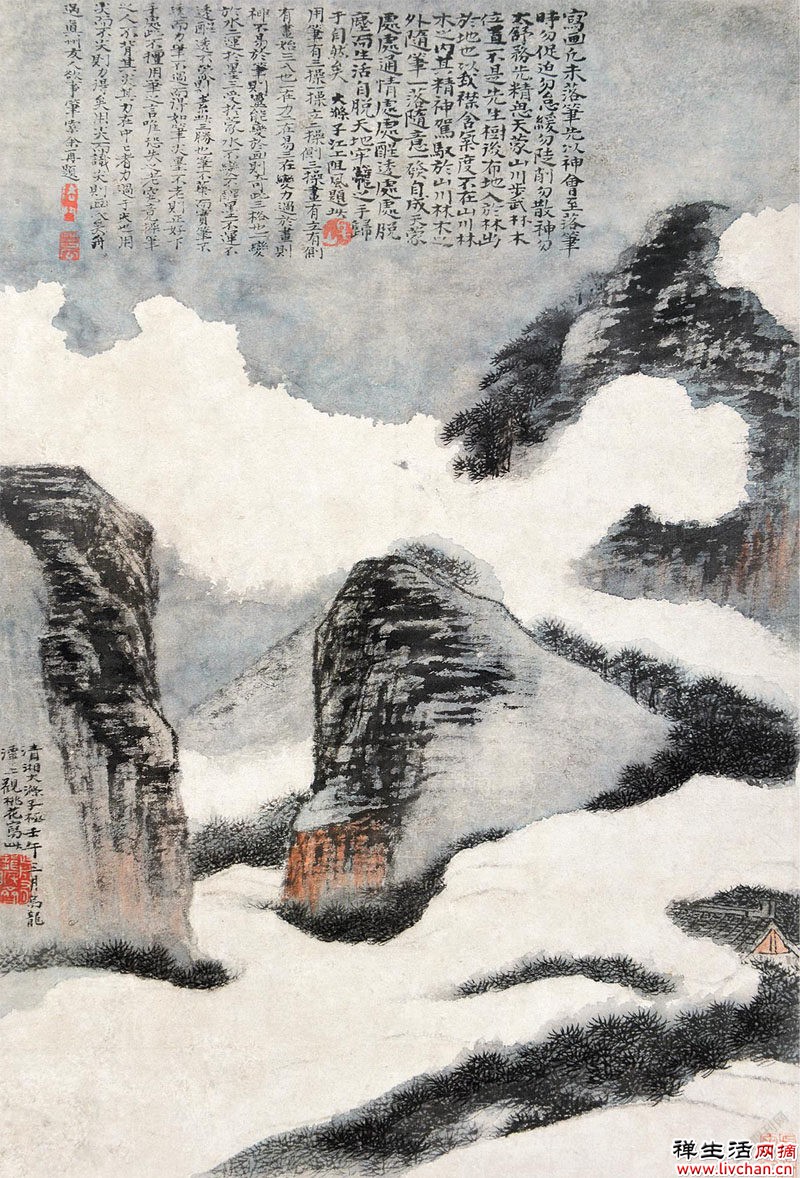

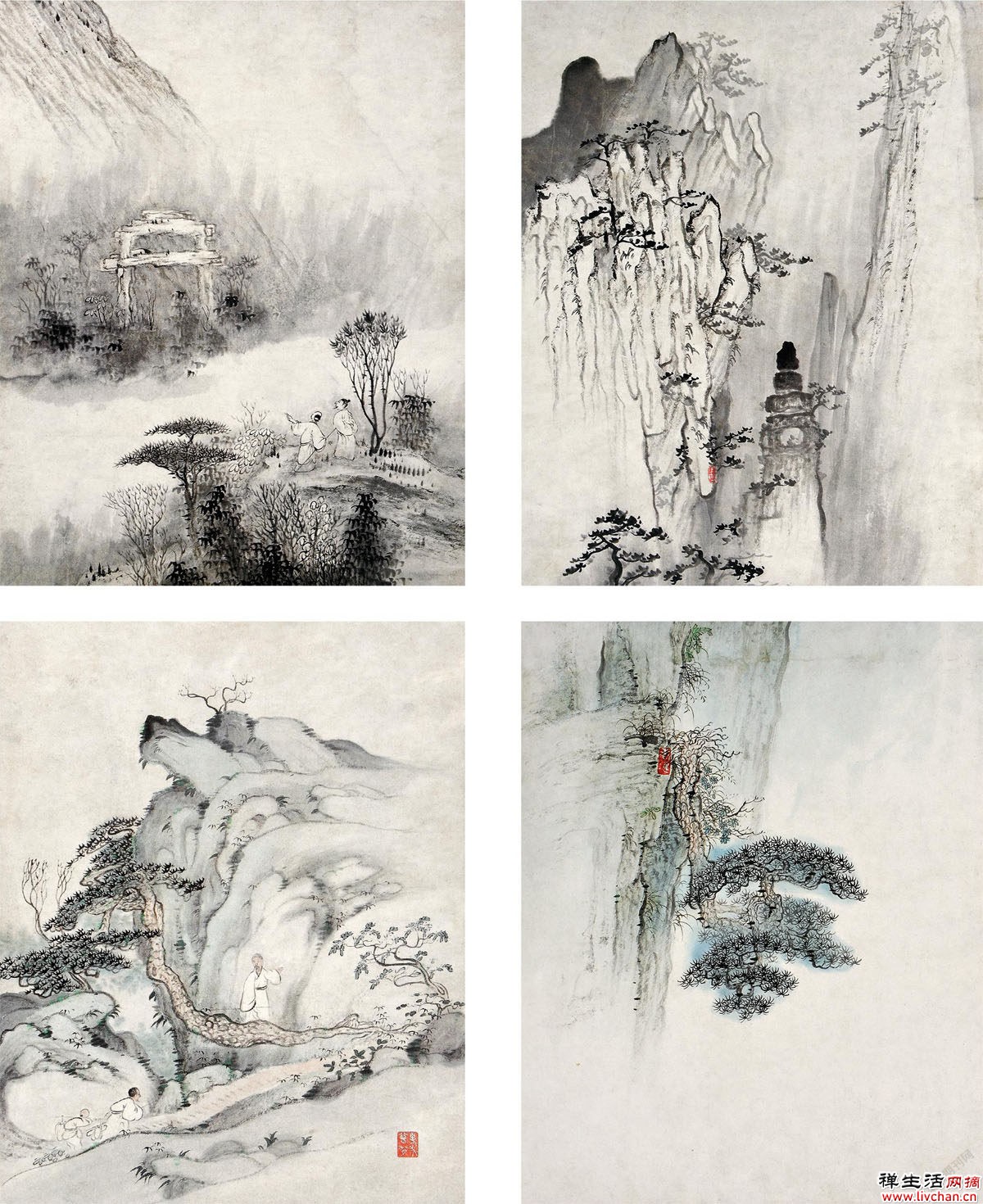

这一点,石涛在《画语录》里也有强调,他为阐明“开生面”“开面非一端”,援古人表现山水的各种皴法,得出他“不得其皴何以现”的体认。正是基于笔法、墨法和各种皴法有服务于画家写照天地万物的功能,画家在面对自然时,因时空不同而感受相异,施于笔墨,便有了勾皴烘染、浓淡枯润的分别。如他的《云山图》(图1)所题:“写画凡未落笔,先以神会,至落笔时,勿促迫,勿怠缓,勿陡削,勿散神,勿太舒,务先精思天蒙,山川步武,林木位置,不是先生树,后布地,入于林出于地也。以我襟含气度,不在山川林木之内,其精神驾驭于山川林木之外。随笔一落,随意一发,自成天蒙。处处通情,处处醒透,处处脱尘,而生活自脱天地牢笼之手,归于自然矣!”观察此画的笔墨表现,不难看出石涛彻底回避了他一向筋骨显露的山水画法,也不似他常歌颂的米家父子创造出来的云山点染法,而是借助干笔皴出山石结构,再将墨色晕染于山石、松针和天空,余下的空白形成流动的烟云。这样的墨色处理,在历代山水画里很难有相似的表现,可见,石涛既不肯随人俯仰,也不轻易重复自己。有趣的是,他在宣城时期创作的二十一开《黄山人物图册》(图2—图6),大抵以淡设色呈现,山石、树木、瀑水的勾描,不拘一格,完全是传统笔墨之外的新元素。从这些画面中可以明显地看到,石涛是将“有法”的合规律性与“无法”的自由创造性,进行了有机调和,目之,仿佛漫不经心,信手拈来,而云谷、西海门、卧龙松、蒲团松、莲花峰、白龙潭等景却逼近黄山现实之原貌。

再回到石涛的“画尽而无法”“画变而无法”上来。所谓“画尽”“画变”,都是在了解“蒙”知晓“养”的基础上而实现的一种自我超越。换言之,弄清古人法则之源,或可立定“我法”,创造“新法”。石涛对此的辩证是借古以开今,由此得出他的结论:“至人无法,非无法也。无法而法,乃为至法。”原来,他的“无法”是建立在至人“之法”上面的。我们从他的《山水清音图》(图7)中,似可寻到石涛凭借前人的法则创造新的视觉图式的信息,如画中山石、树木的结构法、苔点法,无非董源和王蒙的风调。可喜的是,画中笔与墨融会所达成的氤氲之效,以及萧森苍莽的混沌之相,完全与王黄鹤的静穆感、秩序感,董北苑的清淡感、神秘感拉开了距离。如是,石涛的“无法”与“有法”的辩证统一,并非虚无缥缈的理论阐释,而是以其丰富的艺术实践,表达出两者的深意。

二、“法”与“化”的辩证统一

关于“法”的问题,可以说石涛无时无地不在阐扬他的观点,而且角度不同,皆能深中肯綮。如:“规矩者,方圆之极则也;天地者,规矩之运行也。世知有规矩,而不知夫乾旋坤转之义,此天地之缚人于法,人之役法于蒙。虽攘先天后天之法,终不得其理之所存,所以有是法不能了者,反为法障之也。”石涛的“法”既是有和无的辩证统一,那么,他在这里以“乾旋坤转之义”来释“规矩之运行”自然规律,想必也是这个意见,即将“法”的“规定性、限制性”与“灵活性、创造性”辩证统一起来。所以,石涛在《画语录·变化章》里又从另一视角探讨这一关系。他说:“古者,识之具也。化者,识其具而弗为也,具古以化,未见夫人也。尝憾其泥古不化者,是识拘之也。识拘于似而不广……凡事有经必有权,有法必有化。一知其经,即变其权;一知其法,即功于化。夫画,天下变通之大法也。”这就是石涛看问题的独到之处,“有法必有化”,将“法”与“化”辩证地统一起来,所谓“一知其法,即功于化”,实则是“变通之大法”。

毋庸置疑,任何一位画家,他必经前人经验的培育,这也是画家独立面目、迈向高度的津梁。抑或说,前人的笔墨技巧或方法,可以学习或借鉴,但不能为之所困。如“四王”者,追随古人亦步亦趋,一笔一墨未敢越雷池一步,终要落入“劳心于刻画而自毁,蔽尘于笔墨而自拘”的境地。所以,石涛针对这种摹古作风提出尖锐批评:“今人不明乎此,动则曰:‘某家皴点,可以立脚,非似某家山水,不能传久;某家清澹,可以立品,非似某家工巧,只足娱人。’是我为某家役,非某家为我用也,纵逼似某家,亦食某家残羹耳,于我何有哉。”由此就有了他最具代表性的画学态度:“我之为我,自有我在。古之须眉,不能生在我之面目;古之肺腑,不能安入我之腹肠。我自发我之肺腑,揭我之须眉。纵有时触着某家,是某家就我也;非我故为某家也,天然授之也。我于古何师而不化之有?”是的,石涛要“发我之肺腑”“揭我之须眉”,必须循古而化,纵然仿古人笔墨,也是以“我”性情表其体制。如他一幅仿倪瓒山水题道:“倪高士画,如浪沙溪石,随转随注,出乎自然,而一段空灵清润之气,冷冷逼人。后世徒摹其枯索寒俭处,此画之所以无远神也。”另一幅题:“诗情画法两无心,松竹萧疏意自深;兴到图成秋思远,人间又道似云林。”他在自己的《泼墨山水》中题云:“写奇山奇水,余何敢异乎古人。以形作画,以画写形,理在画中;以形写画,情在形外。至于情在形外,则无乎非情也。无乎非情,无乎非法也。”《山溪独坐图》中又题云:“今时画有宾主,住目一观,绝无滋味。余此纸看去无主无宾,百味具足者,在无可无不可,本不要好而自好者,出乎法度之外。世人才一拈笔,即欲求好,早落下乘矣,极至头角具全,堪作底用?”这些实践中点点滴滴的感想,似乎都落实在了一个“化”字上。倪瓒的画虽好,摹之尽其技巧、宾主咸具,但若要弃我之性情,失我之体制,也只能成为毫无“远神”的“下乘”之作了。

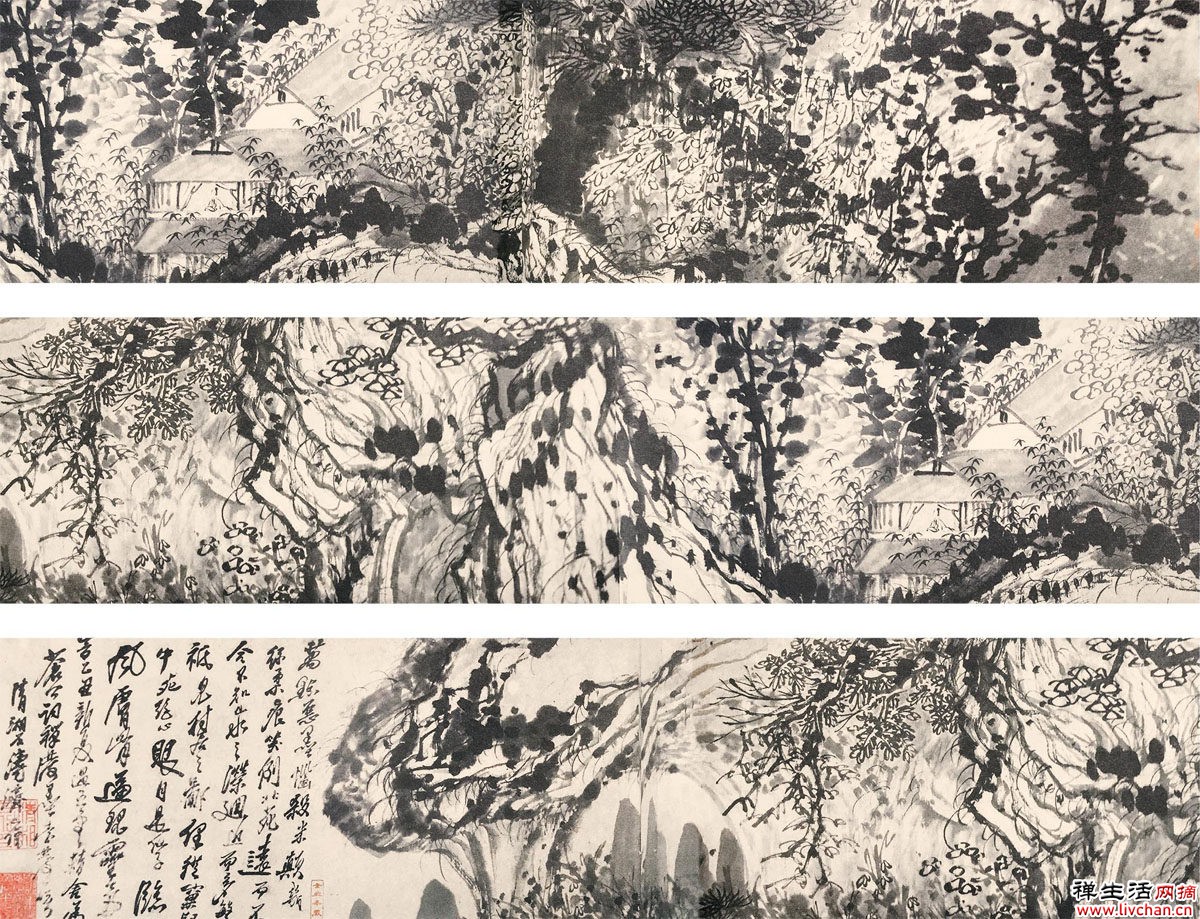

石涛不仅从理论上阐明“法”与“化”的辩证统一,而且在实践中无一例外地对应着这种关系。纵观石涛的艺术生涯,无论他驻锡宣城广教寺,还是后来到扬州,都未停止过探索与实践。如果说他对“法”的理解是深透的、全面的,那么,他把“化”落实到创作中则更是积极的、迫切的。我们从他在南京时期图绘的手卷式作品《万点恶墨图》(图8),便可感受到创造精神的极端外扬。画幅从右至左望去,笔法恣肆,墨色淋漓,这与石涛宣城时期描绘的黄山图像倾向于笔墨稳妥、境界空灵秀逸的风调,迥然有别。看卷后的题跋,或许更能明白他的意思:“万点恶墨,恼杀米颠;几丝柔痕,笑倒北苑。远而不合,不知山水之潆回;近而多繁,只见村居之鄙俚。从窠臼中死绝心眼,自是仙子临风,肤骨逼现灵气。”画中墨点、勾皴之线,一无米家山中烟云变灭下的米点皴,亦不见董源线条的浑圆感、疏秀感、规范感。尽管石涛一向推重米氏和北苑,也要弃绝窠臼,脱胎换骨。

以“点”为例,石涛的“化”是显明的。在中国山水画里,点是组织画面的重要元素之一,向为画家所重。昔人云:“画不点苔,山无生气。”又有云:“盖点苔一法,为助山之苍茫,为显墨之精彩。”石涛善用“点”是画家们共知的,像北京故宫博物院收藏的《搜尽奇峰打草稿图卷》《山水人物图卷》以及《丹岩巨壑图》(图9),上海博物馆收藏的《山水清音图》《书画合璧卷》以及《山窗研读图》(图10),皆以繁密的不同点皴法结构出苍浑郁茂的山水趣味,尤其是《丹岩巨壑图》中的焦墨点、散锋点,不只促生出山石、虬松的嶙峋感、苍浑感,杂木、芜草也显得郁郁葱葱、生机蓬勃。这一境象的生成,或许是因为得宫廷旧纸勾唤出了石涛的创造热情:“朝来兴发长至前,狂涛大点生云烟;烟云起处随波澜,树头树底堆成团。”进而是:“崩空狂壑走天半,飞泉错落高岩寒;攀之不可极,望之徒眼酸;秋高水落石头出,渔翁束手谢书闲;丹岩倒影澄巨壑,洗耳堂悬一破颜。”不过,石涛这些作品,虽然强调了“点”的视觉功能,依然没有化出古人的笔墨常态。而在《万点恶墨图》中,无论物象搭建,还是笔墨施展,似乎都走到了极致:大点小点,横点竖点,浓墨点淡墨点,满纸飞动,一派天真烂漫的气象。石涛对点的驾驭,的确是弃绝窠臼、脱胎换骨了的。这方面,他在另一幅画里也做了总结:“点有雨雪风晴四时得宜点,有反正阴阳衬贴点,有夹水夹墨一气混杂点,有含苞藻丝缨络连牵点,有空空阔阔干燥没味点,有有墨无墨飞白如烟点,有焦似漆邋遢透明点。更有两点未肯向学人道破:有没天没地当头劈面点,有千岩万壑明净无一点。噫!法无定相,气概成章耳。”可以看出,石涛在“点”的笔法上不仅下足了功夫,还创造出“邋遢透明点”“当头劈面点”“明净无一点”,如果不是把经验之“法”化为我“法”,何来这样的创造?在《万点恶墨圖》里,那没天没地、铺天盖地的当头劈面点,别说“恼杀米颠,笑倒北苑”,估计连最善于泼墨、无视古法的明人徐文长也要甘拜下风的。

察看石涛的山水、花鸟等作品,还有另一种“化”的迹象,即从未斤斤计较于客观事物的姿态,拿捏其外在的形似,如他题画云:“名山许游未许画,画必似之山必怪;变换神奇懵懂间,不似似之当下拜。”复云:“天地浑熔一气,再分风雨四时;明暗高低远近,不似之似似之。”又云:“画松一似真松树,予更欲以不似似之,真在气,不在姿也。”也就是说,画家不能一味地模仿自然,而是要抓住对象的典型特征加以提炼和概括,就像黄宾虹评画:“绝似物象者,此欺世盗名之画;绝不似物象者,往往托名写意,鱼目混珠,亦欺世盗名之画;惟绝似又绝不似于物象者,此乃真画。”针对“不似之似”说,昔人也有讨论。如东晋顾恺之的“以形写神”,北宋欧阳修的“古画画意不画形”“忘形得意知者寡”,元人倪瓒的“逸笔草草,不求形似,聊以自娱”,他们的美学准则,大抵要的是一种山水的“神态”以及高古的“意象”。一般说,大自然本来就有春、夏、秋、冬的四时之变,画家若局限于一时一地的具体之景,则难以培养出山川之精神、自然之活力。所谓“山水真趣,须是入野看山时,见他或真或幻,皆是我笔头灵气。下手时他人寻起止不可得,此真大家也,不必论古今矣”,对应到《万点恶墨图》中没天没地的构成图式、铺天盖地的墨色泼洒以及有形非似的山水结构,也就不难理解“有法必有化”的精神实质了。

在艺术创作中,石涛始终强调创作主体的能动性,指出“具古以化”是画家进入“无法而法”自由创作的关捩,若要进入“化”境,画家必然要在“具古”的基础上,获得“变通之大法”,從容地、自由地进入“化”的境界,别开“我”之生面。

三、结语

石涛的“无法而法”论,从自然造化、时代发展以及画家对现实生活的深刻体认等多维角度,辩证地分析了绘画艺术的创造性问题。与其时流行的摹古者相比,石涛的辩证思维和其凸显艺术家个性的自觉,终究是符合艺术嬗变规律的。这一画学立论,不但没有被强大的时风湮灭,反而随着历史的演进,愈加体现其思想价值,在中国绘画史乃至美学史上闪耀着殊异光辉。

依此说,“无法而法”的思想高度,既由石涛“天然授之”的笔墨图式呈现出来,也是其丰厚的学养做了重要支撑,使他能够运己之权—笔墨,贯山川之气脉,显山川之形神,甚而高呼:“山川使予代山川而言也!”相比现今的绘画耽于摹绘自然表象,不彰“意味”的形式架构,石涛的“境界”恐怕是很值得我们认真加以思考的。

约稿、责编:史春霖、金前文

本文来自《书画世界》