庆历新政前,时任为皇帝起草文书一职的知制诰富弼在评论朝政时说,“当下财政殚竭,民力空虛,徭役日繁,率敛日重。官吏猥滥,不思澄汰;人民疾苦,未尝省察,今日须是君臣上下同心协力,废寝忘食,夙夜拯救。如果依然因循苟且,尚务偷安,不积极谋划,我担心五代之祸,将旋踵而至” 。

他继续说道,“近年来纲纪非常紊乱,而执政大臣却只是安然奉行,不思改革。以至于使民力殚竭,国用乏匮,官员冗列却难得人才,而当下西北交侵,寇盗充斥。师出无律,每战必败,如此百端问题,不可悉数”。

百余年后,朱熹在评价北宋朝廷的风气时说,“自汉唐以来,唯有本朝臣下最难做事,所以议论多而功名少。议论多自仁宗以后,蔓延于熙丰(即其后十余年的神宗朝)”,也曾心怀济世之志却屡遭打击的朱熹感叹宋太祖时朝臣的实干和效率时说道,那时“日日著实做,所以事竟成”。

我们今天仍可读到在西夏战事前后,大量的官员奏章针砭朝政疏失。可是情况却如时任谏官的欧阳修说的,“近年朝廷虽广言路,献计之士不下数千,可是听言虽多,却不如果断力行”。如果没有果决与良好的执行,再多的意见,只能流于空谈了。

官家,是宋代大臣们对皇帝的称呼之一。宋太宗曾好奇地问杜镐这个称呼的来由,杜镐回答说,“因为三皇官天下,五帝家天下,所以尊称皇帝为官家”。在南宋的施德操尖酸刻薄的笔下,此时的皇帝宋仁宗,是 “百事不会,只会做官家”。

但这样的似褒似贬说法对于宅心仁厚的宋仁宗有些偏颇。性情温顺的宋仁宗在西夏战事之前虽然并无太过在意这些中层朝官们的“盛世危言”。但是对于一个生长于深宫中的他,在西夏战争的屡战屡败后而暴露出的军政,财政,内政等各方面问题,还是深切感到如诸葛亮《前出师表》中说的“此诚存亡危急之秋也”。因此,他才会在边事稍缓时,急于从西北召回范仲淹等人,筹划变革举措。而作为大臣的范仲淹等,没有皇帝在最初时候的支持,他们也是无法发动改革的。

但长久身于安乐中的因循之人是极难易弦更张的。在范仲淹发动变法后,时任宰相章得像私下嘲笑范仲淹等人是如同孩子们在玩球,等到球碰壁了才会知错而返。这样的态度正如别人正愉快地吃着米粉汤,他们在旁喊汤好烫啊,可自己却从来不去考虑自己也快要没有东西吃了,得去做饭了。这样的不作为的消极行事风格,绝也不单单是北宋官员所有,即使到了南宋靖康南渡后的艰难岁月里,绍兴八年即 1138 年宋高宗和金国合议时,王夫之提到,“主张屈辱合议者,非只有汪伯彦,黄潜善等人,张浚和赵鼎虽然主战,但是前后不定,也不敢反驳合议之错误。所以此时朝堂上能指出消极避战求和是不可行的人,只是一两位冗散之士而已”“所以南宋高宗飘摇无壮志,大臣们高论而无节操,这便成必然了”,朱熹在也在谈到此次和议时说“秦桧主和后,金国占领河南,皇帝和大臣们都乐意欣然”。

在苟且的年代里,振臂疾呼是一种可耻,向死而生的庸人总是快活的,所以孤独的人总是可耻的,真正前卫思想者往往让人敬而远之,或是命运多舛,不令人待见。

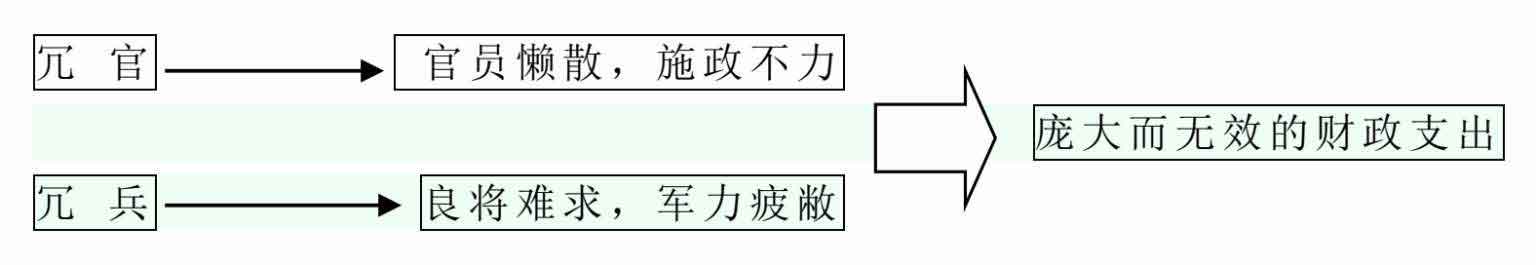

宋初太祖和太宗朝的精英们,为了稳定朝政,避免宋代成为继五代后的第六个短命朝代,采取了诸多以 “事之为防,曲为之制”原则的防弊之政。比如为了防止武人专权而优待士人,降低武将地位;比如为了防止皇权旁落而将各行政部门分权,使得臣僚之间相互掣肘;再如为防止地方武力割据和流民作乱而招募重兵于京城等等。诸多防弊之政在立朝六十多年后,没能因时而变,反而成了弊政。简而言之可用下图表示:

而这一切问题的根本所在,就是冗官,这也是太宗当年大开科举之门时所未曾料到的。优待士人这样苦心孤诣以求稳定政权的举措,到了仁宗朝,却成为弊政的源头。

庆历元年正月,左正言孙沔指出:“当今中外官员,都需提供记录其功绩,履历,过错,举荐者姓名的印纸历子,赴审官院进行磨勘审核,然后审官院依照这些报告进行升迁或贬黜的判定,这本是激励贤才,驱策驽蹇的方式”。这样的方式看似很合理,如同今日公司内部人事,业绩考核。

但接下来孙沔指出了实际的情况,他说:“但是因当下审官院并无细致审查实际情况,造成官员只是因循地利用磨勘制度为升官的阶梯,不复有尚功之志节,只求按磨勘制度规定,为官三年后,按常例升迁一级,所以士大夫便只是以无过错为能事。这样就使得庸愚不肖之人,晏然自得,不十年间,坐升员外郎。于是官员素质玉石难辨”,孙沔呼吁,“如果不更张弊辙,必恐寖废政纲。而磨勘制度,应该是有廉名者即给予升迁,而使有公私罪者降黜,无功过者留原职。如此这般,才能旌別贤愚,激励人心。可是当下的现状却是州郡刺史,皆是猥懦老耄;县邑牧守,多显昏庸不堪”。

这里涉及到一个宋代职官制度中非常很重要的考核方式,即所谓的“磨勘”。庆历新政间,曾试图改变磨勘和任荫两项制度,但终告失败。而这两项制度改革的失败也导致了新政的短命。因此我们需先了解下这两项制度。

“磨勘”一词从唐代中后期出现了,带有循资格和审核功过的双层含义,所以我们可以猜测其为“磨”资历和“勘验”业绩的意思,如同KPI绩效考核一般。因为这是针对帝国官员的人事治理,升迁,涉及到各地方,各职能部门行政效能的优劣,因此同今日的公司人事管理一样,至关重要。但是这考核的制度虽然即使在今天依然看似合理,可是实际执行中的偏差却成了改革派的众矢之的。

北宋初期由于人才缺乏,所以在审查时,着重官员的能力,治绩为主。但是到了真宗时期,大约是在 1001 年左右,那时政局稳定,通过科举和荫补渠道入士的人数众多,以至于官员数量呈几何数增长。为了方便执行官员的考核升迁,便建立了主要以年资为升迁标准的磨勘制。

景德四年,1007 年的诏书中说:“磨勘京朝官的考绩,限在任官年满三年以上者,方得引对入选”。宋代磨勘法要求官员在其规定的任职年限后,提交相关的文件,含个人考绩,举荐人等内容供审查。一切看似很合理,富含对该官员的绩效考核事功评定。可是从保留下来的北宋的所谓“考词”,即上级对下级官员的评价中可看出,大多数的结论都是不偏不倚的“中”,所以这样的考课制度在实际操作过程中已经是形同虚设了。

今日我们所见的史册能够记载中的大臣均是一时之选,大多出身进士高第,而这些坐拥高秩厚礼的名臣们大多为皇帝或是宰相执政通过所谓“堂除”即高层协商而直接任命的。高层荐举在北宋的名臣中非常普遍,比如王安石受曾公亮,韩维的推荐而入主中枢,范仲淹受晏殊的推荐而登执政大位等。但是这样的高层荐举在整个官僚系统中毕竟是少数,而且朝廷也为了防止举主和被举人形成朋党而威胁皇权也有诸多限制。比如,仁宗年间,就规定了一年可以荐举的人数大概都在 3 人以内。而对于大多数普通地方行政官员来说,在太平时期,现实中容易操作的,也较为合理公平的便只能是按磨勘制度逐步升迁了。

我们应眼光放得更广阔一些,不要局限于朝堂之上少量的几位大臣们。当时宋代的行政区划已经比较完善,负责统筹财政,军务的路级单位就有二十余个(大小相当于现在的省),而具有行政实权的州级单位(府,州,军,监),州级下面的县,还有隶属于州级或县级下的关,镇,寨等地方小行政单位,这些单位里于庆历年间大概就有 1 万 7 千多名文武官员,而这些官员,都需要通过中央的审官院,流内铨等处进行审核。所以从实际操作层面上看,虽然审查各个官员的行政绩效是必要的,但是审官单位人力有限,难以应付大量的审查案牍工作,于是只好采取按年资的方式来进行升迁而不再去重视如任官表现等评价,最终便形成了在实务中,考课治绩几乎称为形式,主要都按年资多寡来议定转官升迁。

在庆历新政失败后三十多年后,苏轼在南京拜访已被罢相的王安石讨论朝政事务时,王安石说道,“人必须要知道不可以用不仁不义,或杀害一无辜者的方式来得到天下”。而性情诙谐的苏轼开玩笑回答说,“今天的官员,为了争着可以少半年的磨勘时间,让他们杀人他们都敢”。

这对话从另一面说明了磨勘制度的实情。虽然这样的以年资磨勘升迁的做法看似可笑,人才和庸才都于同样的评定架构制度中按同样的方式升迁。但从另一角度看,这却是一种不带人情色彩,不偏不倚的相对公平升迁条例。这个条例虽然不依循名责实,不问士之贤愚,可这制度也不循私情关系,只以停解日月为断,只要任官时间一到,就可转官升迁。

可即使在这样相对公平的制度下,仍出现人为的不公平。比如,传承至今的苏州沈氏出身的沈衡,于庆历年前后在钱塘知县的任期结束后,按例应该迁任泉州通判(相当于副市长),哪知审官吏员故意刁难,藏匿他的资料不发,以致于他要上告御史才得到解决。可见由于制度条例杂芜,便可给那些熟悉条例运作方式的吏员上下其手的机会。

制度都相对公平了尚且造成如此不公平事,更何况如果制度设计不公平呢?所以,磨勘的相对合理性才让其在庆历新政的大潮中,依然岿然不动。虽然此制度之最大弊端便是造成官员混日子,因循而为。

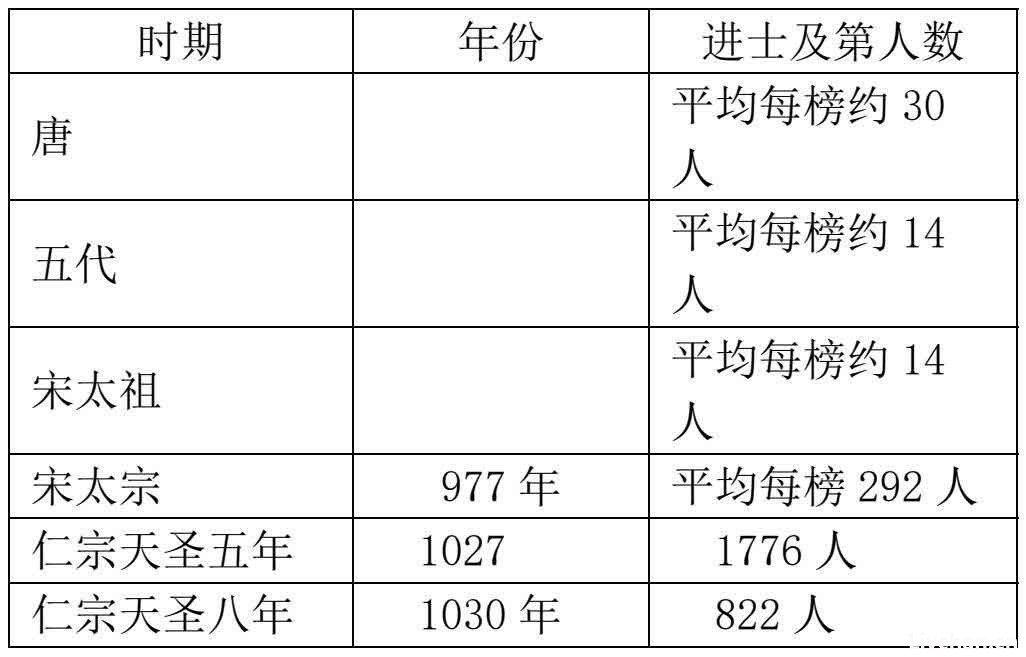

宋代官员人数的无序增加的情况,请先看下表:

太祖朝开始的提高士人地位的国策,到了太宗朝,最大的转变便是科举取士人数的大幅增加。虽然科举自隋唐已是平民入士的重要渠道,但在当时,大多数官员还是通过门荫入士居多。到了宋代,由于地方学院的兴盛,加之印刷术的普及和政府的有意推动,科举的入士人数大为增加。

但这样不考虑实际需求而只求让更多的读书人入士的方式终造成了冗官的根源。大开科举之门,虽然可以让底层的骏特者相踵而起,但也常有庸人无实才者杂错其间,造成的冗滥也不可胜言。

比 如在真宗景德二年(1005 年),当年春天科举考试后,礼部贡院上呈进士及第者 492人,而经殿试沙汰后,正式取士应在两百人左右。可当时或许是因澶渊之盟刚签订不久,真宗急于延揽人才,所以他便大量以放取特奏名,特设考试等方式加大录取人数 , 使得该年贡举取士数量达到了空前绝后的三千人。

而在这样有意取悦士人的做法中,鱼龙混杂是必定的。由于录取人数众多,真宗下诏暂停贡举考试两年。在诏书中,他也承认在选拔中,“因循为弊,躁竞斯甚,缪滥益彰”。实际上,早在 997 年真宗刚继位时,任谏官的王禹偁就已经提醒他,官吏增员太冗,应想办法克制。王禹偁并且指责太过于优待文士的做法是不对的,因为在宋太宗时期,就已经出现兵冗而官多的苗头。而要有效的抵御契丹,就要采取“外则合兵势以重将权,内则省官以宽经费,抑文士以激武夫”的做法才是正道。

这样的冗官现象如后来仁宗年间时欧阳修指出的,“当前待职者 3 人,但官者一人”。而这些有官职但暂时无实阙可差遣任职的士人,则需政府提供微薄俸禄以维持生计。

宋代的高级官僚俸禄是很高的,比如,一个参知政事,相当于副总理。在真宗朝,单单初就职上任的赏赐就达到 30 万钱,其平时的月薪也大体有此数。但下层的州县小吏,可能就只有数千钱了。我们可以按下述王安石在 1058 年说的普通官吏的俸禄水平来感觉一下30 万在北宋是何水准,王安石说,“州县之吏,一月所得,多者八九千钱,少者四五千钱…计一月所得,却往往不能有四五千钱,少者乃实不能及三四千钱而已。”而这样的薪资,实际与一位厢军士兵差距不大了。在宋代,中下层官员是贫苦的,欧阳修的父亲生前任基层的军事推官(即法官),身后也无余财。而范仲淹也从见过身后无钱入葬的小官。虽然普通官员薪酬不高,但是当这批人的数量增大时,对于财政的压力便显见了。

庆历元年的南郊计划于十一月进行。所谓的南郊,就是三年一次的大型祭天祭祖仪式。大臣们提醒仁宗西北战事未息,不要再花费巨资做这样的事情,但仁宗拒绝了。从谏官到宰相执政大臣按职位分别赏赐了银子五十两到一千五百两不等,除了银两外,还有布匹等等。而且,南郊的赏赐不仅仅只针对于在京朝廷官员,这样的赏赐是分配到普通各番号的士兵,造船杂役,宫廷厨师等等。而这样过分地优待官员集体,同样也给财政带来巨大的压力。从二十多年后的熙宁年间的郊祀赏赐清单就可看到,这样三年一次大礼仪是如何所费不赀,几乎是河北一路的全年财政收入了。

宋代为了更大限度地维护文官利益,大臣们可按制度给亲朋申请直接授官,虽然这些官位只是名目,必须待有实际的空阙才能赴职就任。但一旦授官,便是入流。这样的门荫任子制度从真宗年代扩大了受荫选的范围,于是这就造成了 “任子”的泛滥。

孙沔说,“当今臣僚之家以及皇亲、母后外族皆可受举荐,而且没有定数,多至一二十人,少则不下五七人,不论受举荐人能力可否,均居祿位,更有甚者,有些婴孩未离襁褓,已列簪绅之列。”。

同是谏官的张方平也在庆历元年二月也指责该项制度说,“最近在不到五十天的时间,内臣、外戚、医官之类,转官升迁者达到二十人,大则授防御使、团练使、刺史之官,小则任近职要司”。张方平感叹道,“当下边陲用兵,将士暴露,矢石之下,锋刃之前,以首争首,以命争命,却未尝有特殊的恩赐给予这些将士。反而是这些帷幄密侍,肺腑近戚,方伎杂类,坐受过当的恩泽”。其实在太祖时就曾经指责这些荫补的官僚子弟是唯知饮酒弹琴,不知民间疾苦。也曾要求这些人出士时必须先去“监当场务之职,不得亲民”。但现实总是事与愿违。

因此,在以上两种广泛的入流途径的叠加作用下,当宋立国数十年后,士人与职阙,便成僧多粥少之势。欧阳修一针见血地指出:“今天下官有定员,但入仕之人无定数” 每每有一个职位的空缺出,便是,“众人竞争,得者无廉恥之风,不得者腾怨嗟之”。

再来看看北宋在宋夏战争中所暴露出的军政问题。

北宋采取募兵制,即正规军几乎全部由招募而来。宋代军队分为禁军,厢军和乡兵。禁军属正规军,厢军有点类似地方部队,但是实际主要的工作是承担官方的劳役,比如修建工程,运输中央所需物品进京等等。乡兵是在边境地区征集的地方部队。

唐中期之前中国的兵制度大体是兵农结合,即平日农民正常耕作,有事便入伍征战。而募兵制的进步性在于可以把农民从兵事中解脱出来,专职稼穑。而募兵制下的军事专业化的设计也有利于提升军队战斗力。

募兵制自唐末五代发展至宋初太祖太宗朝期间,军队犹富战斗力,可与北方的辽国一争高下。但之后,特别是澶渊之盟后,由于长期无战事,加之军队缺乏教战,管理出现严重的疏失,使得此时的募兵不仅仅兵员素质低,而且更给财政造成了极大的负担。

宋初太祖太宗朝,兵员只有二十余万人,却可以统一南方,北吞北汉,征伐强大的契丹辽国。虽然太祖当年为了消除利用禁军夺取政权的肘腋之患,而用杯酒释兵权温和方式来消除高阶将领对皇权的威胁,但是对于守边大将,太祖却是全力支持其作为。

当时,镇守北部重镇高阳关(今河北沧州河间一带)抵御契丹的李汉超麾下只有 5 千人。某日,李汉超让其子觐见赵匡胤,宋太祖质问其子此行是不是来请求增加兵员的。他对汉超之子说道,“如果你父亲无法胜任,我自然会用胜任的人,而待契丹来取你父亲的性命”。虽然太祖以此给予李汉超莫大的压力,但是宽柔相济的道理赵匡胤还是懂的。因此太祖还是授权给李汉超财政上的绝对自主。因此在李汉超治下,“契丹摄缩,不敢内侵”,而李汉超所恃者,就是是兵精而任专。

在太祖的时代里,不是只有李汉超有这样的魄力,当时还其他大将也有类似风范。如贺惟忠守易州(今河北易县),赵赞守延州(今延安),冯继业守灵武(今宁夏灵武),姚内斌守庆州(今甘肃庆阳)等等,而这些守边将领都富于财力,专任事权,养死士,募间谍,所以保证了十余年内边境无虞。

到了真宗时期,兵员已增加至 50 万人,数量较太宗增加一倍之多。可在这样增数下,宋军却无力抵挡契丹铁骑一路南下抵至黄河北案。只能靠签订澶渊之盟才消除兵锋的威胁。个中重要的缘由之一,就是将士教战不力,冗兵而非精兵,空有数量而无实际战斗力。由此对比太祖朝守边大将之威武,判若天壤。

宋初的主政者就认为,募兵不仅仅是充实兵员的做法,还是防止社会乱局的方式。于是宋廷常在地方受灾之时,广泛招募流民从军,在增加兵员的同时,也可以防止流民哗变。比如富弼在担任青州知府时,就曾招募的数千名体格健壮的流民入伍,此时去开国已经七八十年了。可募兵几乎是终身制的,直到垂垂老矣才停止服役,所以造成部队里老弱者居多。

一切弊端仍是源于是管理的问题,招募流民并无不当,但招募后不加教战,流民便只能成为兵匪。部队依然延续过去的朝代终身为兵的制度,而不是应时而变,择时优胜劣汰,便形成老兵残将之旅,空费税赋,于事无补。

庆历年间,张方平谈及部队现状道:“各地的军士大多是游惰不逞之民,朝廷姑息过当,养兵如养娇子一般”。而这些娇惯跋扈的兵匪, “大则谋杀官吏,劫仓库,小则欲劫民户”,即使在平日,这些人也视训练如儿戏”。所以有养而无教是最致命的。直到二十多年后的神宗朝,王安石还批判募兵都是“天下落魄无赖之人,甚至终日嘻戏悠游于市间,竟以绣画之事为业,其衣着与行为,浑然不似军兵”。 所以这样的部队就不可能期待其有强大的战斗力了。

兵士尚且如此,也可见主兵将领定有缺失了。当时并州(今太原,大同一带)知府明镐就指出,“防务的主事者大多为纨绔子弟,不仅不熟悉军务者,而且军中,更是常带娼妓随行”。虽然明镐所说的是正面防御契丹的北方边境军队,但是也可以想见西北戍兵的风气。而类似的情况,直到了皇佑元年,即 1049 年还持续着。时任户部副使的包拯在谈到河北边防现状时说:“士兵骄纵,将领懒惰,粮草匮乏而兵器腐朽。主兵者不是绮纨少年,便是罢职老校,训练有名无实,闻者可为寒心”。

另一方面,朝廷大量养兵,可在地方往往却无法守御乡民。

由于宋夏战争,宋廷大批调动了禁军至西北边境,导致地方无军队可用。西夏用兵数年,造成物力困乏,穷苦民众起义事件增多。富弼提到,过去即使有类似的民变,这些反叛者也是小心翼翼地在夜间行动,但现在不一样了,都是“白昼公行,擅开府库”,而地方上却常常没有官府武装力量可以应对危局。比如庆历三年秋天在金州(今陕西安康),官府只有 24 个士兵在抵挡盗匪劫掠。而庆历年间张海,郭邈山等人在京西活动(今天湖北河南陕西交会一带),劫掠数州,官府也是完全无应对之力,反倒要急急从东京调兵援救,还让宦官监军(再次显示宋代皇帝对武将的极不信任)。加之地方官庸谬懦怯无能,盗贼所至,如入无人之境。比如,张海等叛军抵达邓州(今河南南阳)时,顺阳县令李正己无兵可用,为保地方,只能用鼓乐迎盗匪入城,恣其劫掠。之后张海又路经高邮,知军晁仲约也是因为无兵可用的原因,只能要求城中的富商出资,犒劳叛贼,以好守境安民。所以时任谏官的余靖说,“今州郡空虚,无守御之备,官吏猥濫,无抚御之术,一夫大呼,莫有敢抵挡者”。欧阳修也在 1043 年时平叛淮南王伦兵变一事后说,“天下州军无一处有备防”。

由此便可理解,即使如范仲淹,韩琦这样的文韬武略的能才镇守西北,也只能寻求积极防御,促进合议的尽早达成。这是有心杀贼,无力回天的无奈痛楚,因为一时之弊,只能求数年之功,集腋成裘,方能打开一个新的局面来。这也是为什么庆历新政时范仲淹积极推动重建府兵制以夯实部队战力,推广将兵制以重构坚实有效的军队管理体系。

于是无效的冗兵与冗官给财政以沉重之负担。

在明道年间((1032-1033 年)),东南的漕米上运东京大约每年 600 万石,而这六百万石大概可以供养 130 万人。而费尽大量物力人力转运的粮食,却主要是来供养一群没有战斗力的军队。所以范仲淹在当时的一份奏疏抨击这个现状时说,“冗兵冗吏,游惰京都”。

这样数量庞大却难以体现其应有作用的冗兵带给财政的压力是巨大的。当时的人口统计数据显示,总人口大约在 2500 万左右。而军队占人口的比重却高达约 4%。所以我们不难体会出当时在产能有限的农业社会里这样的税负压力。

我们可从庆历年间的资料上初略了解当时军费在财政上的支出比例。虽然古代的计量手段不如现代精确,所以我们对古籍中的数据需抱有一种怀疑,但可作为大致的参考:

贯,即一千钱。

我们可由此再对照在十余年后的 1061 年担任三司使的蔡襄对庆历间财政支出情况的回忆,他说,当时天下财政收入如果按六千万贯来算,那么有大概五千万贯用于养兵,也就是八成的财政收入用于军费。而余下的一千万贯,则要负担整个政府的运行。

因此,虽然千年后的我们无法确认精确的数字,但是从上述两点书籍可估计出,在庆历前西夏战事期间,财政收入的 80% 都用于养兵。

因此,中国的历史走到北宋时,表面上看,经济日趋繁荣。但危机往往就深藏于繁华中。从历史的典籍中,我们多数只是看到士大夫的雍容,而难见平民的苦难。

宋代未有使用国家手段干预土地的分配,而是采取放任自由的态度,因此在宋代的土地兼并的情况是非常严重的。不仅如此,宋代存在着大量不纳赋税的特权阶层,比如官员,寺庙等。在仁宗年间,全国大概有 70%的土地是没有缴纳赋税的,而沉重的税负便压在只占大概 30%耕地的中小农户上了。而宋代的巨大的赋税压力直到南宋时的朱熹还在感叹,“古者刻剥之法,本朝皆备”。

对于农业社会而言,产出总是固定的,哪怕增加些许的税收也是对农民的巨大负担。所以司马光在熙宁新政中,强烈反对政策中诸多隐性增加税赋的政策。他与王安石辩论时,“说天下财富有定数,不在民间就在官府”,虽然这样的话略显保守,但是在当时经济发展缓慢的农业社会,也不免是一句实话。

“自西陲用兵以來,国库虚竭,民间已十室九空…天下之民,皆厌倦赋税劳役之烦,民不聊生,甚至有父子夫妇携手投井而死者”,这就是在号称北宋最繁华的仁宗时代的部分地区的写照。这也说明为什么在仁宗年间,地方上小规模的起义此起彼伏,而这些在朝廷大员口中所谓的盗贼,实际只是破产无路可走的贫民而已。所以谏官余靖在庆历三年才说“官多冗费,民无积蓄,一旦一年无收成,只能逃亡各路了”。

公元 1058 年的仁宗嘉祐年间,王安石三十七岁,他在上仁宗的万言书中,主要还是针对于人才的培育,选拔,任用,改革的决心等提出建言。但是到了十多年后,安石主导熙宁变法时,却把解决民生问题放在首位,而不是如范仲淹的庆历新政一样,首先解决吏治的问题。这或许是长期作为地方官的王安石太清楚宋代民间的疾苦,所以,他便改变了自己的过往的思路,如他所说的,“天下事如弈棋,以下子先后当否为胜”。是的,当某处有一急所关于死活时,又如何能管得了关乎布局优劣的某处大场呢?战略与战术,大局和小处的矛盾往往交织着,如“此恨绵绵无绝期”一般是非难断。

综上而论,冗官和冗兵所带来的财政的窘迫,在北宋前期的太祖,太宗,真宗时期还未危及朝政。但到了仁宗年间,特别是西北战事一起,花费甚大,且不见其功。在这样财政紧张的压力下,特别是在范仲淹,欧阳修等多名改革派大臣的连番进谏下,仁宗也体认到了这些问题背后更深层次的原因,因此才锐意革新。

孔子说 “吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命”。此时的范仲淹已是到知天命之年。但他的“知天命”,不是要就此消极对待人生,对他来讲,“天命”是要求他这一代的士人,要担负重塑家国兴盛的重任。要勿忘初心,勿忘当日他年少时在山东醴泉寺断齑画粥的那段艰苦求学时光里所读到的“士不可以不弘毅,任重而道远”,更勿忘在某个寒冷的月夜里,抄写下 “道之所在,虽千万人吾往矣”时自己颤抖的手。

当宋夏战事稍歇,范仲淹得仁宗拔擢改任枢密副使而计划离开西北边城赴京时,对将来的期待与惶恐,或许才让范仲淹有了“黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡”的辗转反侧。而在庆历新政的大幕开启前,我们让征战多年,一身疲惫的范仲淹在往东京的路上从容地多 走些时日。而我们此刻回头看下,是什么样的一种时代气息造就了他们的气质,而是什么样的气质,使得范仲淹和他的同志们,会在危局中看破时弊,并决意起而拯之。