暴雨倏忽而至,嘈嘈急雨中,朝车窗外看去,小街两旁坚实的仿古小楼,扭曲于沿着车窗玻璃淌流下的水线中。而在溽热的空气中,幻灭了它的形影婆娑的行道树,被狂奔而下的雨滴敲醒了它在这滞闷午后里沉沉昏睡的鲜艳绿色。那些雨幕后的膏润般的绿色,看上去仿若一幅莫奈的画。水滴击打着地面溅起的水花,在转瞬间交叠密集出现,像极了演唱会看台上快速交织明灭的闪光灯,于是在这百无聊赖的旅途中,想象雨水给封闭空间里的我贴近大师名作和于昏暗舞台上的巨星感觉。

那个下雨的午后,我在河北正定的隆兴寺。这座建于隋代的古刹,还完整保留着宋仁宗皇祐年间建造的摩尼殿,我并不想去深究那里的斗拱是如何特别,只是建筑前静静凝望它的飘逸身姿,我相信建筑代表着他的那个时代的气息,为什么唐宋的飞檐流线总是那么长,那么飘,那个飞檐,就这样在末端微微跳了起来,似乎是对呆板正式的建筑的一种顽皮般的点缀,抑或是对天空的张扬姿态。这样的飞檐,我们今日依然可以在当日属于边陲的闽南,云南一带处处可见。可是,宋过后,到了明清,正统官方的建筑里,我们再也看不到这样的飞檐,它被一步步压低,直到只是屋顶底部的一条短短直线而已。

中秋夜,在这座海边小镇,璀璨的红灯笼于残破的古塔上被点亮了,塔下的人欢呼雀跃。但是,这些红色灯光却宛如摆置在耄耋而逝的老人灵床前的红烛光。而塔下边,已经被拆除的老街立起了新做的牌坊,牌坊上用端正的电脑仿宋体刻出了“三里街”三个字,如同一座新立的墓碑。

如四月骄阳渐息为初冬的长河落日,如盛夏嫩柳渐歇成空中逼仄的枯枝,美好的事物常是因为时间的摧残,人事的无视而转瞬寂寥。相信今晚加入所谓古塔点灯仪式的人们已经沉没于一种扭曲的狂欢,不会有任何行迈靡靡,中心摇摇的悲怆。即使此时故园不再,市井不存。于是古塔躲藏在逼仄的高楼间,而这些高楼埋葬的,就是古镇上千年积累的石头,巷弄,故园。文化感悟不应是囿于迭遭圈养的旅游区里,而是在有烟火味道的街区,市井,建筑,那些无声胜于有声的所在。但建筑倒下了,毛安附焉?

这样对史物的不怀敬意,这样对建筑美感的无所存恋,也曾使得北岛只能在文字里试图重塑一个北京,再也难见岑参在慈恩塔上看到长安,高呼“塔势如涌出”。如果一个人触摸一座老屋的石头时不能感触到期间冰冷的特别,以至于联想己身的种种,那么,我们只能苟活于这样的钢筋水泥中,吃饭,睡去。

于是这般,千年的古镇却只留宋代石桥和一身斑驳的石将军们。他们手握宝剑,身形肥硕,像极了一个可爱的卡通武士。他们现在还站在那里,从近千年前的绍兴年,他们就一直这样看着我们的先祖,和我们的现在。他们不会说话,却等待某人为他们说话。

九零年代中期,一个燥热的午后,海通楼前的树上,蝉鸣不止。正在讲课的是吴洪老师,她那时四十余岁,一头短发,声音铿锵有力,板书迅速精确,十分干练模样。或许那时她正在讲授物理学的某个枯燥的公式。复杂的推导,加之盛暑下的不可排解的困意,让我们这些十几岁的孩子毫无精神。吴老师见此情形,放下粉笔,说道,“这样吧,我给你们讲点有趣的,振奋下你们的精神”。瞬间同学们恢复状态。

吴老师开始用空气动力学的原理解释香蕉弧线球是如何踢出的,讲完,她说道,“我知道,刚刚讲的这些物理学的原理你们都觉得很索然无味,你们认为学这些只是为应付考试,可是除了应付考试,你知道你们学这些知识的更多目的是什么吗?”

吴老师继续说道,“不止是物理学,你们学高等数学,三角数学,物理学或其他的基础学科,其实可能在今后的工作中无实际应用,但也就是因为你们学了这些,你们才能有更强的逻辑思维能力,开拓你的视野,潜移默化中增进你对事物的认知和分析方法,这才是真正的作用,这是一种成为知识人才的必要训练”。

我相信那时吴老师的话不会马上震撼到当日穿着海军蓝制服却留着郭富城发型的我们。但是,只要记住了这段话,经年过后,总会体会到其中真谛。一样的天气总会令人念兹同样境况下的时光,我记得也就是同样的天气下,也是同样的教室,在一次读书恳谈会上,图书馆馆长王宝林老师坐在教室门边,带着她慈爱的微笑对我们说道,“读书,是一件令人愉快的事情,你们想一下,你们可能花很短的时间,就可以知道作者花费大量时间和精力所得的知识或感悟,这是一件多么奇妙的事情”。

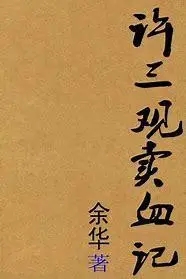

我相信那些老师的话,总会在某一个时间点忽然蹦出,敲打自己的心。所以,当世道变得越来越嘈杂,短视,与其宁愿去疏狂图一醉,去打发几个小时的无趣夜晚时光,待次日宿醉时,才惊觉无限的空虚。还不如尝试翻看一本书,品味作者当夜的可爱思路,对于自己和作者,便是一种陌生而熟悉的陪伴。

毕业时,同学知我这穷苦的学生酷爱写诗词当做给暗恋女生的最经济的礼物,便要我写首毕业诗,我便写下:

“诗在今夕是何夕,

句句欣伤数惘然。

东风无力春难早,

斜插枯枝忆人面。

歇此无心呼啊谁,

没落狂志付水天。

六载惊觉烂柯梦,

重山之外是何年。”

但年齿渐长后,慢慢懂得了什么是“晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒”。这时才发现,少年时之所以酷爱宋词,原来是因为宋词较唐诗而言,更多的因词中更多地包含少年般伤情的苦楚,而唐诗中更富于成长后人生的困顿寂寥的嗟叹。如在写此书时,曾写下如下不同于过往少年情的诗句:

“穷年宝剑犹惊寒,

锦书难寄阻重山。

雨摧强枝花易落,

云沁夕照风还香。”

而若此时回头看自己 16 岁时写的第一首诗,便更恍如隔世了:

春色柳岸新月爽,

悄约邻家少年郎。

依稀影近持罗扇,

半掩羞容探花香。

幼年时,我坐在四轮板车上,父亲的药店同事推着小车穿过小镇的老街,那时,还可见楼房二楼的外墙上的文字浮雕在磨灭后的痕迹。托克维尔说,“立功不如立言”,陈寅恪先生说,“我的碑文已流传出去,不会湮没”。所以当人“潜寐黄泉下,千载永不寤”时,留下的自己的文字,而这些文字,便是当夜的思索和空气中的味道。这也正是司马迁说的,“古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉”。人生,常是一回头,便是百年身,人常如烟灭,曲何能绕梁?般若常是难解,涅槃苦无期,文字的存在,便是此身的涅槃。

当顾城在海岛上悲剧般地杀戮和自戕,当悲愤的怒吼在地面和天空远去,当曾齐肩的长发梳理成简洁的平头,当硕大的棕色太阳眼镜换成端庄的姿态,或许也只有在某个暗夜里,忽然被背上的一阵凉意惊醒,那是在年少时那个夏天体肤接触过的钢铁温度,让自己记得曾经有过的激荡。

维特根斯坦在《哲学研究》里说:“我本愿奉献一本好书,结果不曾如愿,可能能由我来改善它的时辰已经逝去”,而芭芭拉·塔奇曼也曾说,“写一本书,很重要的一点,是要知道如何停下”。当一切结束,深宵夜静,书房远处教堂顶上的十字架已经放置在那里十余年了,可是,救赎的却总是自己,冬夜微寒,楼下车声和操场上下课铃的音乐声掺和着,孤独是一个人的狂欢,狂欢是许多人的孤独 ,于是如古希腊的数学家在几何公式中中寻找完美结构的沉醉快感,亦可于文字间,遇见癫狂,想起北岛的《青灯》:

故国残月,

沉入深潭中,

重如那些石头,

你把词语垒进历史,

让河道转弯。

花开几度,

催动朝代盛衰,

乌鸦即鼓声,

帝王们如蚕吐丝,

为你织成长卷。

美女如云,

护送内心航程,

青灯掀开梦的一角,

你顺手挽住火焰,

化作漫天大雪。

把酒临风,

你和中国一起老去,

长廊贯穿春秋,

大门口的陌生人,

正砸响门环。