在浩瀚的宇宙中,隐藏着许多令人惊叹的数学规律,它们不仅塑造了星系的形态,也影响着生物的进化。有人认为,这种精妙的数学法则是大自然自发演化的结果,而另一些科学家则倾向于相信,这些规律的存在暗示着某种更深层次的设计。那么,科学家为何会对造物主的概念产生兴趣?让我们从一个神奇的现象,座头鲸的气泡捕猎法说起。

座头鲸是一种大型须鲸,以群体捕猎闻名。它们有一种特别的猎食技巧叫气泡网。当它们吐出气泡时,这些气泡会形成近乎完美的螺旋形状,将鱼群包围并驱赶到中央,方便鲸鱼张大嘴一口吞下。

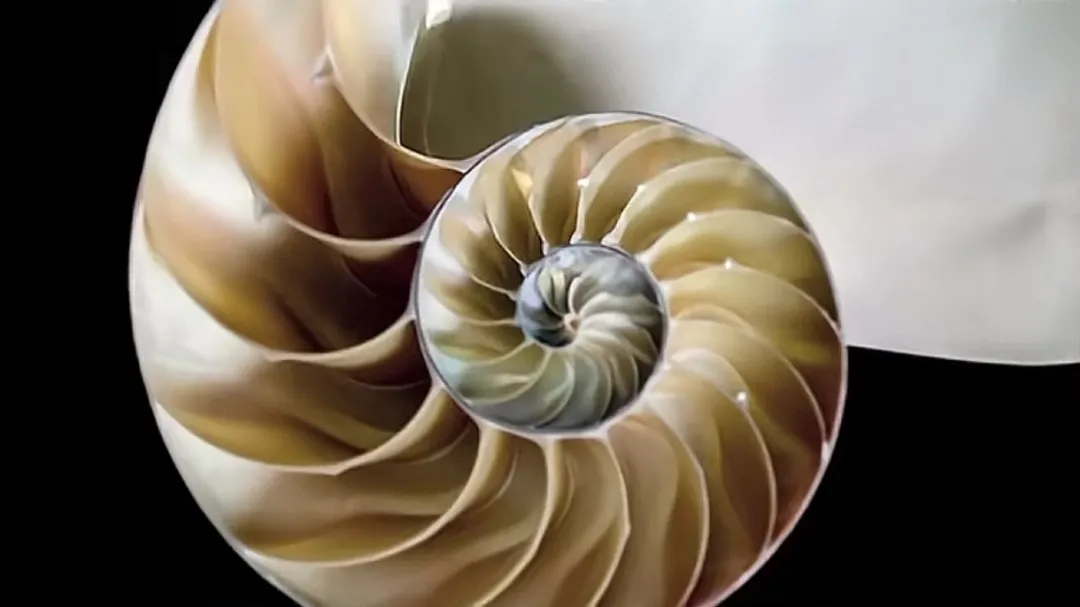

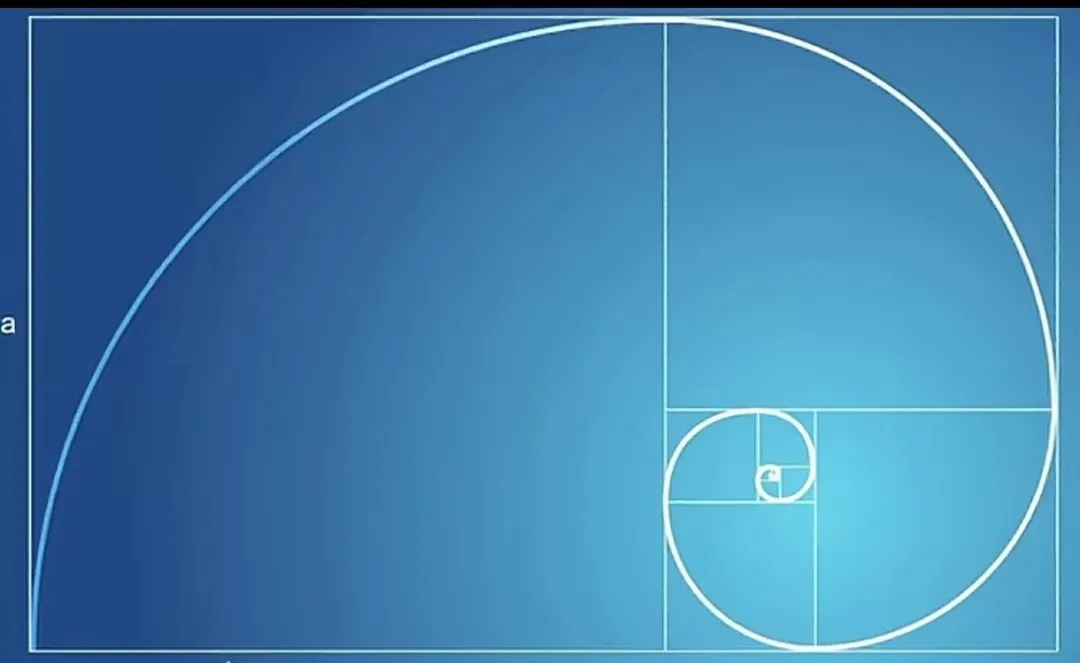

这个螺旋形状并不是随机的,它与黄金螺旋高度吻合,而黄金螺旋的数学基础正是著名的斐波那契数列。这个数列的规律是,每个数都是前两个数之和(0,1,1,2,3,5,8...),相邻数字的比值逐渐接近1.618,也就是黄金比例。

如果座头鲸的捕猎技巧只是一个偶然案例,那也许不能说明什么。但黄金比例和斐波那契数列在自然界中的普遍存在,确实令人惊叹。以下是几个典型的例子:

向日葵的花盘排列:向日葵种子并不是随意生长的,而是按照两组螺旋排列,顺时针34条,逆时针55条(这两个数字都属于斐波那契数列)。这样的排列能最大化空间利用率,使种子能够紧密排列而不浪费空间。

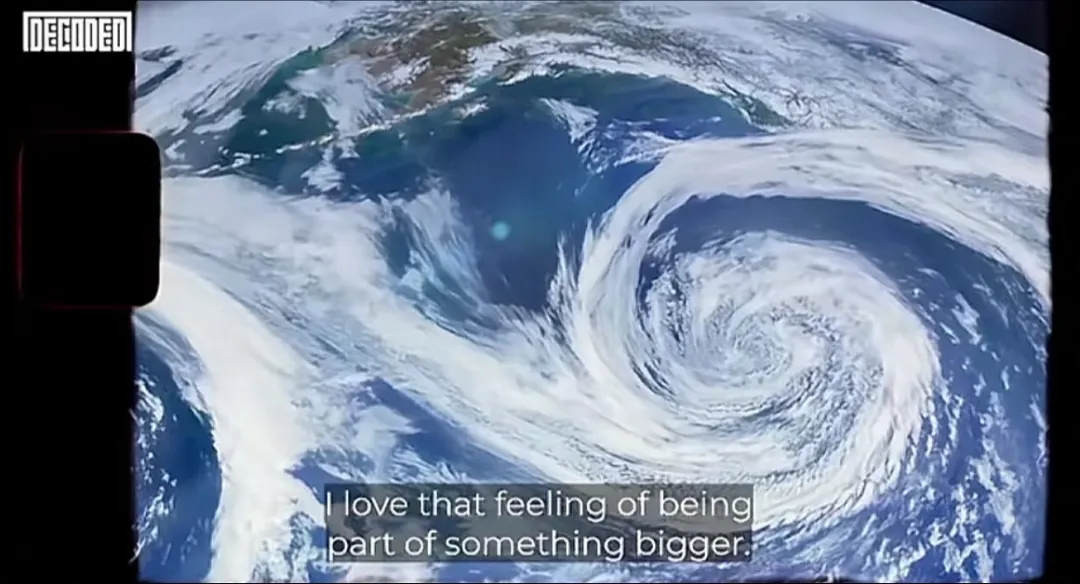

银河系的旋臂:我们居住的银河系,其旋臂的形态也接近黄金螺旋。数学家和天文学家发现,这种螺旋结构不仅在视觉上优雅,还可能与引力和角动量的最优分布有关。

海洋生物的黄金比例:鹦鹉螺的贝壳剖面呈现出完美的黄金螺旋,而鱼类的尾巴摆动轨迹也符合类似的数学规律。这种结构能提高运动效率,让生物在水中游动得更加顺畅。

气象现象中的数学模式:飓风的形态与银河系的旋臂相似,都遵循黄金螺旋。这并非巧合,而是由于空气动力学和角动量守恒导致的最优结构选择。

有人可能会问,这些数学规律是否只是自然选择的结果?毕竟,生物会在进化过程中寻找最优解,而黄金比例和斐波那契数列正是能提高生存效率的结构。

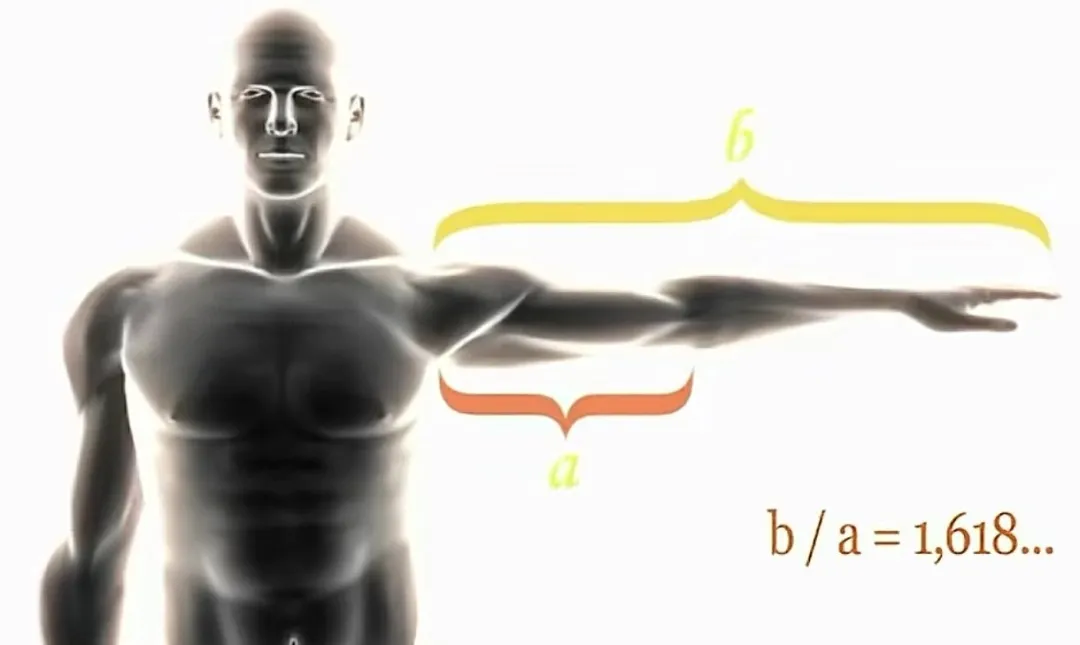

例如在植物身上叶片的分布,叶片的生长模式往往遵循黄金角(约137.5°),以确保光合作用时最大限度地接收阳光。又比如动物身上骨骼的比例,人类手指的关节长度比例接近黄金比例,这种结构能在承受压力的同时保持灵活性。

这些现象表明,数学规律可以作为自然选择的优化工具,但它们是如何最初出现的?是随机突变中筛选出的最优结果,还是自然界本身遵循某种更深层次的法则?这仍然是一个未解之谜。

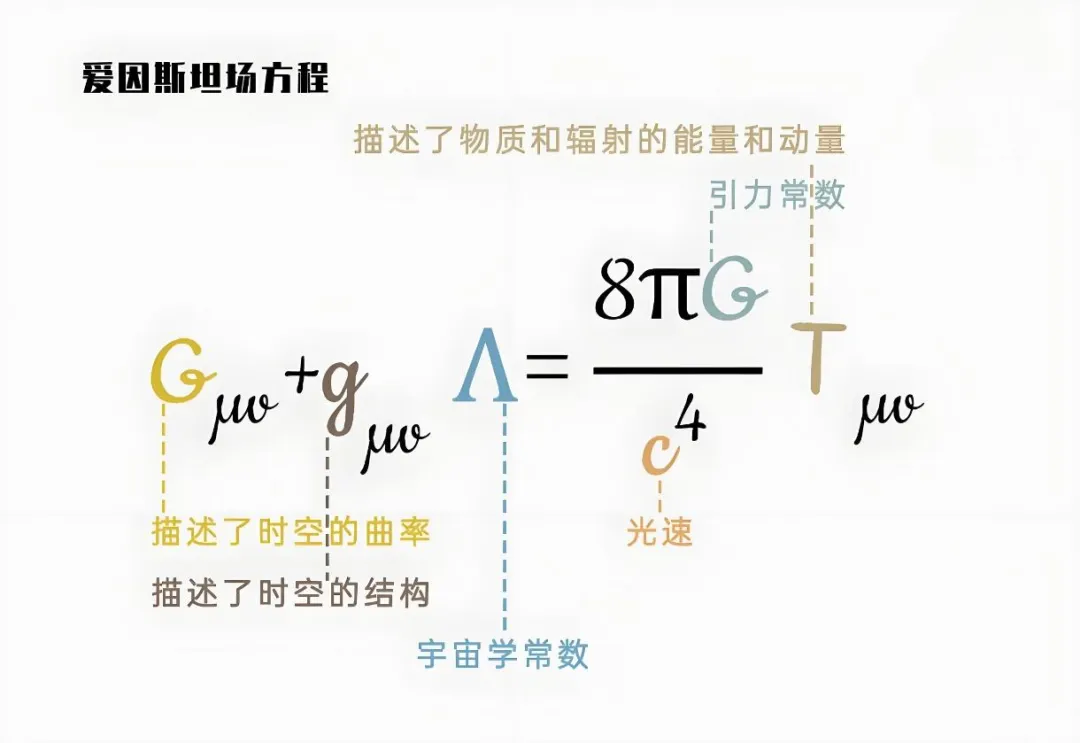

除了生物学,物理学家也在思考一个问题:宇宙的基本物理常数,似乎被“微调”到了一个刚好适合生命存在的状态。

比如万有引力常数(G),如果G稍微强一点,宇宙会在大爆炸后迅速塌缩;如果稍弱一点,物质就无法聚集形成星系。又比如电子质量与质子质量之比,如果它们的比值稍有偏差,原子就无法稳定存在。再比如光速(c)和普朗克常数(h),这些常数的精确性确保了物理定律的可预测性,而稍有偏差可能导致整个宇宙的物理性质完全不同。

这些物理参数的“精确性”让许多科学家产生疑问:它们真的只是随机的吗?还是说有某种“调节者”设定了这些数值?

面对这些令人惊叹的数学规律,一些科学家确实倾向于相信,宇宙并非随机演化的结果,而是可能存在某种造物者。

牛顿虽然发现了万有引力定律,但他坚信“宇宙的精妙结构不是偶然,而是上帝的杰作。”爱因斯坦尽管他并不信仰个人化的神,但他曾说:“我想知道上帝如何创造世界。”杨振宁曾表示:“如果要问宇宙是否有造物者,考虑到物理定律的精妙,我想答案是倾向于肯定的。”

当然,也有科学家认为,这些规律只是宇宙自然而然的结果,并不一定意味着存在造物者。目前,关于宇宙起源和物理定律的最终解释仍是未解之谜。

无论是座头鲸的气泡网、向日葵的种子排列,还是银河系的旋臂,斐波那契数列和黄金比例在自然界中无处不在。这些数学规律既可以被解释为自然选择的结果,也可能隐藏着更深层次的意义。究竟是进化的必然,还是某种更高智慧的设计?科学家们仍在探索答案。

来源:探索宇宙奥秘号