一: 全世界都应感恩中国

众所周知,计算机是20世纪最先进的科学技术发明之一,对人类的生产活动和社会活动产生了重大而深远的影响。

那么,计算机究竟是谁发明的呢?

在西史叙事中,第一代计算机(电子管型)发明者是冯·诺依曼,第二代计算机(晶体管型)的发明者是IBM。

我们先来说说第一代计算机的发明过程。

约翰·冯·诺依曼(John von Neumann,1903年-1957年),出生于匈牙利布达佩斯一个犹太人银行家家庭,因为对于计算机可编程架构的贡献而被人铭记。他被可萨犹大财阀塑造为“现代计算机之父”、“首枚原子弹诞生的关键人物”,——正如被塑造为大神的爱因斯坦、毕加索等人一样,这些人都有一个共同的特点,即都是“犹太人”。

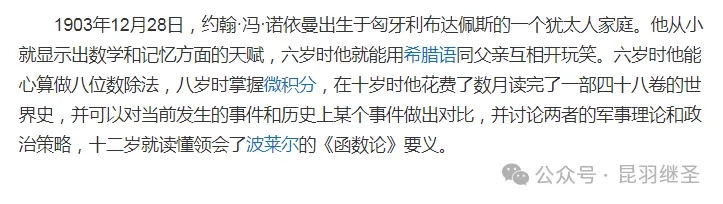

为了达到占领世界文化高地,打压其他民族的自信心理从而永远站在金字塔顶端攫取源源不断的利益,西史叙事是这么吹嘘冯·诺依曼的:

“六岁时他就能用希腊语同父亲互相开玩笑。六岁时他能心算做八位数除法,八岁时掌握微积分,在十岁时他花费了数月读完了一部四十八卷的世界史,并可以对当前发生的事件和历史上某个事件做出对比,并讨论两者的军事理论和政治策略,十二岁就读懂领会了波莱尔的《函数论》要义。”

冯·诺依曼八岁掌握微积分、十岁读完四十八卷世界史并能将当下发生的事件与历史对比,从而讨论军事理论和政治策略,十二岁读懂领会《函数论》要义,你信吗?笔者是不信的。这样的天才远远超过了法国神童商博良,可谓吹起牛来没有边际。

自己不尴尬,尴尬的就是别人;自己不害臊,害臊的就是别人。

1926年春,冯·诺依曼来到哥廷根大学,担任希尔伯特的助手。值得注意的是,这个希尔伯特就是戴维·希尔伯特(又译大卫·希尔伯特,David Hilbert,1862年~1943年),这位大兄弟发表的相对论的论文比爱因斯坦整整早了一年。

爱因斯坦的成就都可以造假,更何况冯·诺依曼。

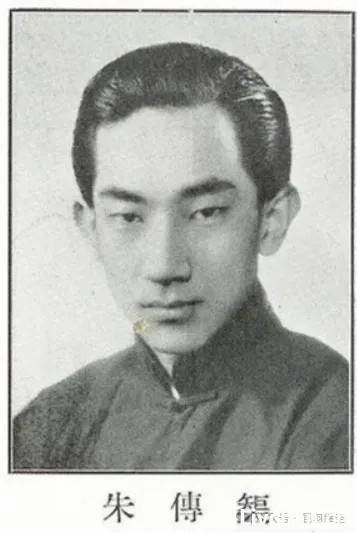

冯·诺依曼是一颗被强行点燃的耀眼巨星,在他耀眼的光芒下,隐藏着一个来自中国的伟大身影,那就是朱传榘。

1919年,朱传榘出生于天津,1939年赴美留学。

1942年,朱传榘从明尼苏达大学毕业,获得了电气工程学士学位。而后,继续在宾夕法尼亚大学深造。

计算机的研发,与美国军方的实际应用需求存在很大的关联,这是当时的时代背景。

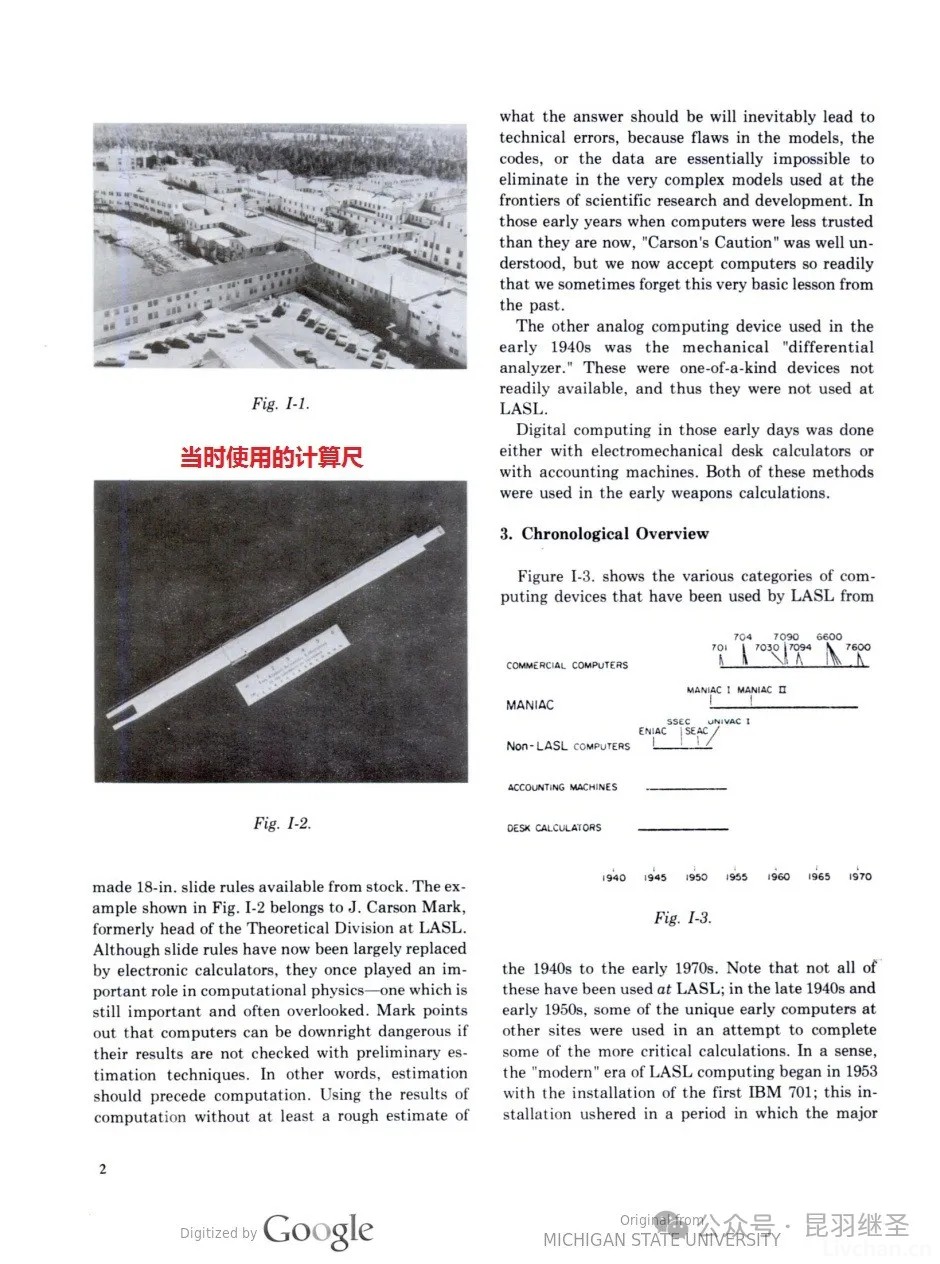

根据《20世纪40和50年代洛斯阿拉莫斯科学实验室的计算》(Computing at LASL in the 1940s and 1950s)资料披露的情况,1943年的计算技术与迅速增长的核研究和发展的需求相比,处于极其原始的状态。彼时使用的模拟计算器包括计算尺和微分分析仪。计算尺是无处不在的个人计算设备,洛斯阿拉莫斯实验室使用的是18英寸的计算尺。

在20世纪40年代,早期使用的另一种模拟计算设备是机械“微分分析仪”。这些都是独一无二的设备,并不容易获得,因此洛斯阿拉莫斯实验室并没有使用它们。早期的数字计算,只能通过机电式桌面计算器或会计机器来完成。这两种方法都被用于早期的武器计算。

1946年,时年26岁的朱传榘因为优异的成绩和扎实的基础被评为优秀毕业生,宾夕法尼亚大学安排他和五个美国人组建团队,共同研制计算机。

(朱传榘为前排六人之一)

在此之前,具备初级计算能力的一些计算设备已经出现,但这些计算设备没有逻辑思维能力,只能处理特定的数据和问题,不具备通用数据的处理能力。

以冯·诺依曼为首的另外五个美国人都无法解决这个问题。所以,解决问题的重担便落在了朱传榘的身上。

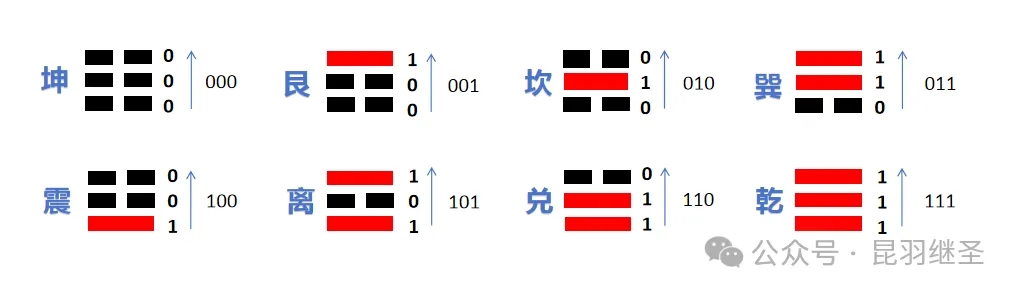

朱传榘经历了无数个不眠之夜的尝试,最后终于成功地将二进制和电子线路结合在一起,设计出了一种逻辑结构,即二进制逻辑,由此发明了数字电路,让电流具备逻辑运算能力,变成了“电脑”。

1946年2月14日,全世界第一台具备通用计算意义的计算机在宾夕法尼亚大学宣布问世,被命名为“ENIAC”。然而,ENIAC公开亮相之时,计算机发明团队的名单中只有冯·诺依曼为首的五名美国人的名字(冯诺依曼只是理论总结,还被指责剽窃),朱传榘的名字却被刻意删除了,——原因很简单,因为他是中国人。

根据1949年4月21日《数字计算机时事通讯》(Digital computer newsletter)登载的消息,“ENIAC”是在宾夕法尼亚大学摩尔学院建造的,并正在那里进行了初步的测试。报道称,一种新的代码即将完成,它将利用寄存器,并将大大提高运行速度,与目前的代码相比,速度可能会提高大约三倍。实现此代码所需的辅助设备正在阿伯丁建造。一旦寄存器安装和测试完成,代码可能会被引入。

第一代计算机ENIAC发明后不久,便被运用到了许多重要的科学项目中,例如,美国第一颗氢弹的研制。

1947年,朱传榘离开宾夕法尼亚大学莫尔学院,先在著名的生产大型模拟计算机的里维斯仪器公司当工程师,在那里设计了一台名为REEVAC的计算机。

1949年,转入著名的阿尔贡国家实验室负责计算机的开发,为该实验室研制一台用于原子反应堆研究的计算机,并主导完成了计算机AVIDAC的研发工作,1950年正式启动,1951年投入使用。

在此期间,美国另外一个著名国家实验室——橡树岭实验室也决定研制一台计算机自用,但缺乏必要的工程技术人员。朱传榘又作为核心力量,将橡树岭实验室的资源和人才与阿尔贡实验室的组合起来,成立了联合研制组,并最终为橡树岭实验室开发出ORACLE计算机。这两台计算机为美国原子能和新型武器的研究发挥过重要作用。

后来,朱传榘还参与了洛斯阿拉莫斯实验室MANIAC计算机的研制。

1980年,美国电子和电气工程师协会(IEEE)第一次颁布“计算机先驱奖”,共有32人获奖。

1981年,美国方面出于种种压力,终于很不情愿地承认了朱传榘在研制和发展计算机过程中的巨大贡献,专门为朱传榘补发了“计算机先驱奖”。

这一刻,迟到了35年。

直到此时,人们才蓦然惊觉,原来朱传榘才是计算机研制的主心骨。然而,美国虽然颁发了奖项,却对自己的无耻行为没有任何解释和道歉。

1978年10月8日,朱传榘返回中国,担任了众多荣誉职位,捐建了上海交大教师活动中心,开启了人生事业的第二个篇章,并在其后的三十多年时间内,与其夫人荣智珍女士为中国改革开放做出了很大的贡献,直到2011年因病在波士顿去世,享年92岁。美国主流媒体《纽约时报》《波士顿环球报》对朱传榘的一生给予了高度评价。七届全国人大常委会委员长万里还特意向荣智珍发了唁电。

接下来,我们说一下第二代计算机的发明历史。

第二代计算机的发明,也与中国有关,但是也被西史刻意抹杀了。

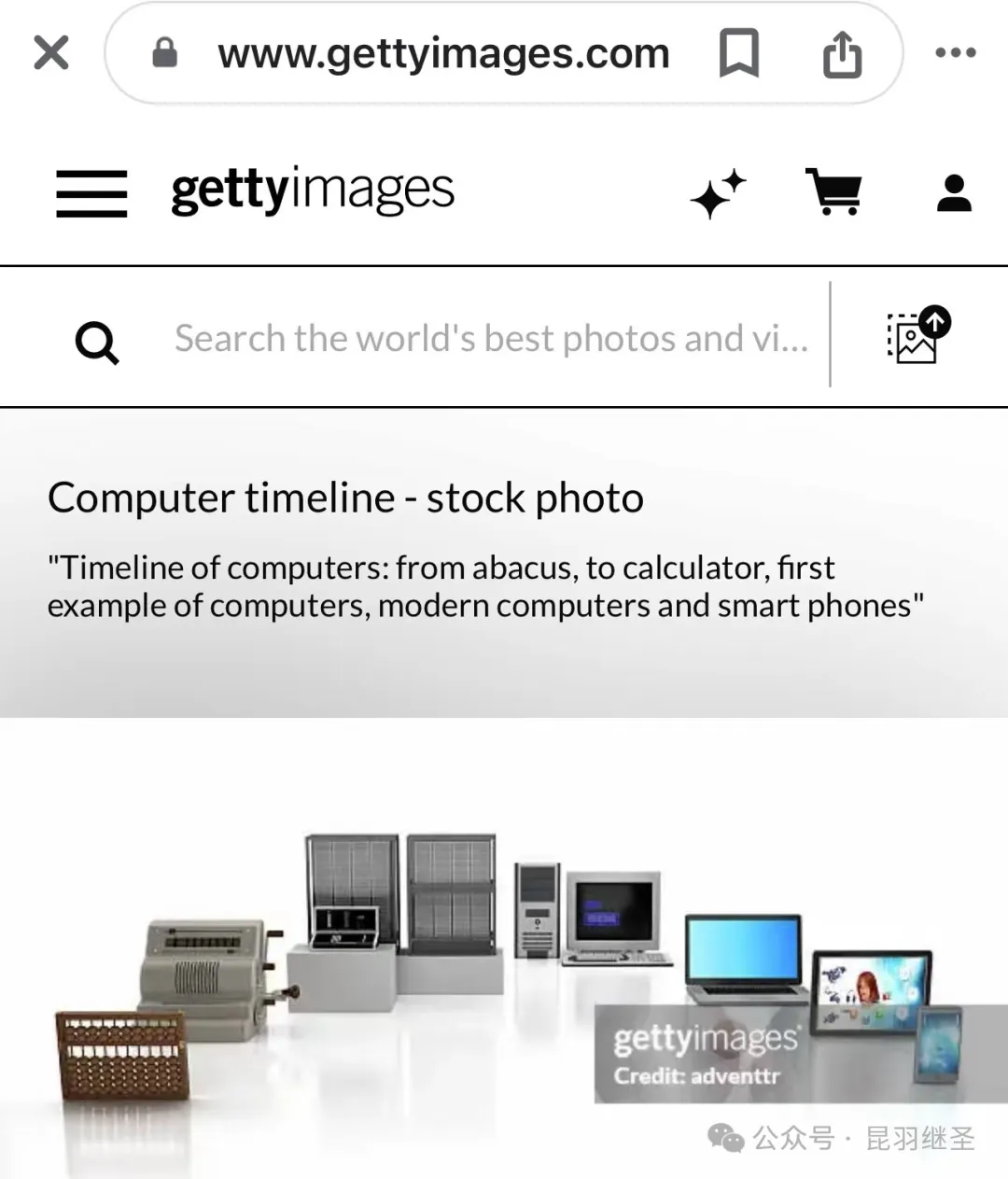

妇孺皆知算盘是华夏的发明创造。

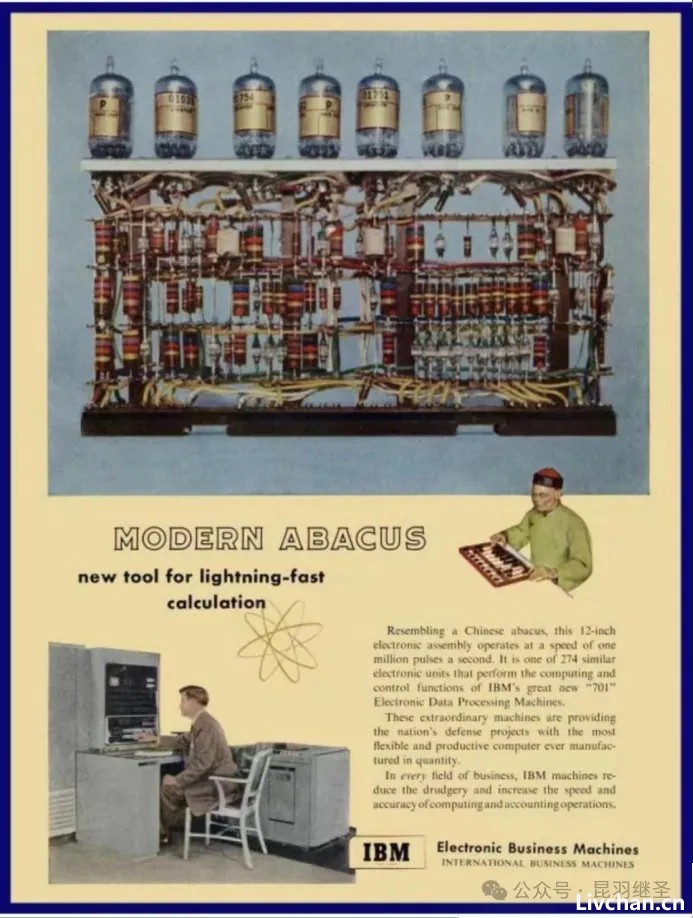

令人惊奇的是,IBM推出的早期计算机其核心部件与算盘高度雷同。那时的计算机——“电子商业机器”(Electronic Business Machines)被称之为“现代算盘”(Modern Abacus)。

当站在中国算盘的基础上取得了巨大成功后,IBM公司反过来嘲笑和数落中国“思想落后”、“缺乏创新和发展能力”:

“一千年来,中国一直用同样的算盘来进行增加、列表和计算。看看今天的中国吧!

不改变方法的人和国家必须向更开明的竞争对手屈服。一个没有得到充分发展的好主意最终会成为一种障碍,而不是一种帮助。国家和相关问题一样,满足于使用过时的规则和工具,总是受制于进步和远见。

本公司的业务是向政府、机构、行业和个体企业提供如何以最少的支出实现最大收益的方案,具体做法是研究它们的问题,并提供效率更高的机器来分析情况、检查损失、追踪浪费、降低成本,以最少的支出和最少的员工来完成。

中国建造了一堵长城,将新思想拒之门外,并在其中枯萎。任何不欢迎节约效率的企业都将注定步其后尘。

1921年4月23日。”

此事充分说明了中国算盘与IBM早期计算机之间存在密切关系。而且,1921年4月23日这个时间非常诡异,因为按现行西史,IBM发明第二代计算机是在1954年。

更耐人寻味的是,西人在阐述计算机的历史时,承认算盘是计算机的源头,但却将位于源头的中国算盘直接划给了巴比伦。可是,图中出现的明明是中国算盘呀。

再来看英国剑桥大学出版社是怎么描述算盘历史的:元始前6世纪,中国发明了算盘,这是第一个已知的计算设备。

这个阐述够清晰了吧?

中国是元始前6世纪发明了算盘,哪怕退一万步,就算巴比伦真的存在,那它发明算盘的时间也只是在元始前5世纪,仍然比中国晚了100年左右。更何况,这巴比伦还是19世纪横空出世的,此前没有任何人知道,还经不起仔细推敲。

了解了计算机的发展历史,再来看看一位海外博主对计算机历史的阐述。

从表面上来看,上面的论述似乎颇有道理,但是实际上有两个问题:

其一,计算机的数理逻辑是朱传榘设计的,只字不提朱传榘对计算机发明的贡献;

其二,计算机的源头是中国算盘,这一点连西方都不敢否认,只能想方设法虚构历史,称巴比伦也发明了算盘,并用巴比伦来替代中国。

可是,这位聪明的博主在论述计算机历史时却完美地避开了朱传榘和中国算盘,果然是个人才。

(二):站在东方巨人的肩膀上

自从拙文《关于计算机的发明,全世界都应感恩中国》发布后,有人好奇地问:冯·诺依曼这个摘果子的犹太人到底剽窃了谁?

据说,研发第一代计算机的莫尔小组曾指责冯·诺依曼这个外来户剽窃。

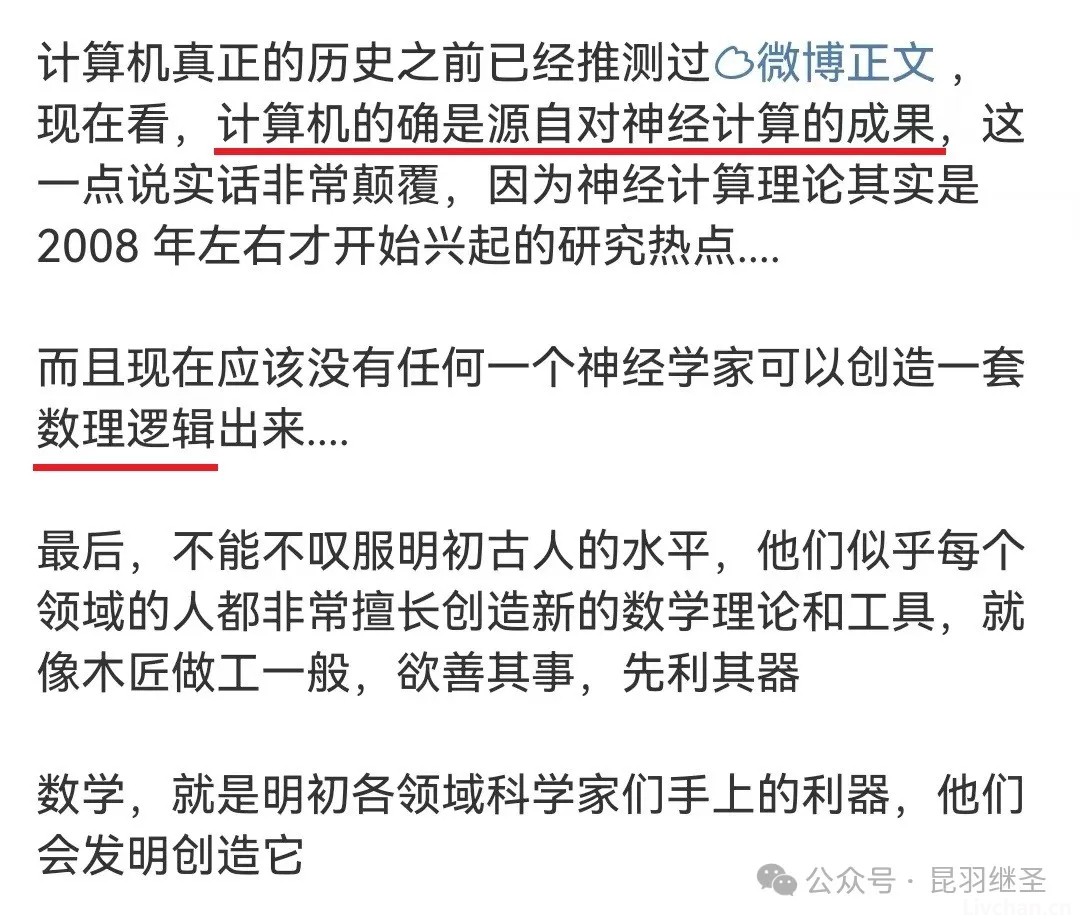

冯·诺伊曼的计算机项目申请书EDVAC与诺伯特·维纳(Norbert Wiener,1894年-1964年)早先提交的有关计算机的申请书内容高度雷同,只是那份项目申请书当时并没有引起重视。奇怪的是,当冯·诺伊曼以几乎完全相同的内容递交申请时,就受到了不一样的重视。

维纳本身是从事生物体和电子机械设备大统一的控制理论的,而冯·诺依曼在这个领域只是个似懂非懂的菜鸟。

当然,这个维纳也被塑造成了一个百年难遇的神童,他一岁半学字母表,三岁读书,五岁学希腊语和拉丁语,紧接着学德语,七岁学化学,九岁学完了代数、几何、植物学和动物学,休闲读物是斯宾塞和赫胥黎,十一岁上大学,是彼时美国历史上最年轻的本科生。

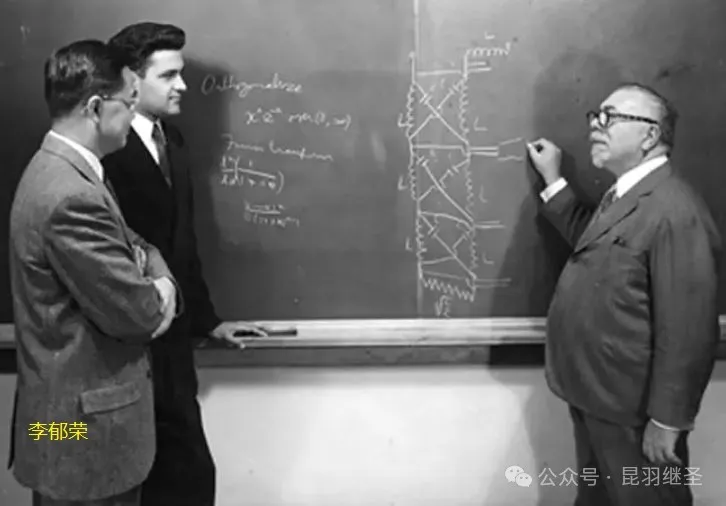

维纳有个学生李郁荣(Lee Yuk-Wing)。李郁荣跟维纳长期合作,后来李郁荣到清华任教,邀请恩师维纳到清华做客座教授。

1935年-1936年间,维纳在清华大学数学系和李郁荣合作研究傅里叶变换数学滤波器,后来发展成为维纳滤波器。

现在,随着计算机发明的真相不断浮出水面,维纳也被形容成了控制论的创始人。

维纳的父亲李昂·维纳(Leo Wiener)则被称为“控制论的爷爷”,据说他在科学人的文章中被砍掉了。这个老维纳会说二十多种语言,在哈佛大学从事斯拉夫语教学,后来成了哈佛历史上第一个斯拉夫语文学教授。

这个戏份有点像牛顿和莱布尼茨关于微积分之争的弱化版。但它却像一个套娃,拨开真相的一层,却没有想到下面还藏着一层真相。

虽然是真相套娃的游戏,不过它却至少证明了一点:冯·诺依曼结构是剽窃来的,控制论根本不是他的原创。

当然,这个戏份出现的目的,很有可能也是为了分散注意力和掩盖一些真相,比如,遮挡住朱传榘在研发计算机方面的光辉,让人忘却中国算盘是计算机的源头,让人永远不知道计算机的控制理论还借鉴了中国的提花机原理。

提花机?

是的。

由于计算机比较复杂,除了二进制、数理逻辑运算外,它还涉及到信息的输入、存储、读取、输出等问题。

从算盘演变到计算机,是一个漫长的过程。

计算机在本质上也具备算盘的上述四大结构。

接下来,再来说一说提花机与计算机信息存储与控制之间的发展关系。

提花机是能够贮存提花信息的织机,这是中国古代织造技术的最高成就。凡有花纹的纺织品在织造时,将提花信息用各种安装在织机上的提花装置贮存起来,以使得这种记忆的开口信息得到循环使用。这就如同今天计算机的程序,编好这套程序之后,所有的运作都可以重复进行。

(浙江理工大学丝绸博物馆展示的传统大花楼织机)

(浙江理工大学丝绸博物馆展示的传统大花楼织机)

四川成都老官山汉墓出土的提花机模型,是世界考古发现中唯一的提花机模型,也是唯一的提花织造作坊模型,填补了中国乃至世界纺织史和科技史的空白。

作为华夏古代一项十分重要的发明,提花机的出现对世界近代科技史也产生了重大影响。

提花机的工艺方法源于原始腰机挑花,汉代时这种工艺方法已经用于斜织机和水平织机,通常采用一蹑(脚踏板)控制一综(吊起经线的装置)来织制花纹,为了织出花纹,就要增加综框的数目,两片综框只能织出平纹组织,三至四片综框能织出斜纹组织,五片以上的综框才能织出缎纹组织。

将简单的基础动作(操作)归类后分组,通过更多组的重复操作,就可以织出复杂的、花形循环较大的花朵图案,由是,多综多蹑的花机逐步形成。

不过,由于综和蹑同时增多,操作步骤繁杂,必然导致织造工序繁琐,降低生产效率。三国时期,马均对此进行改良,采用束综提花之法,简化了操作,并且提高了效率。

汉代的花楼式束综提花机,经两晋南北朝、隋唐时期的不断改进,至宋时已经十分完善,并通过丝绸之路逐渐向西方传播开去。

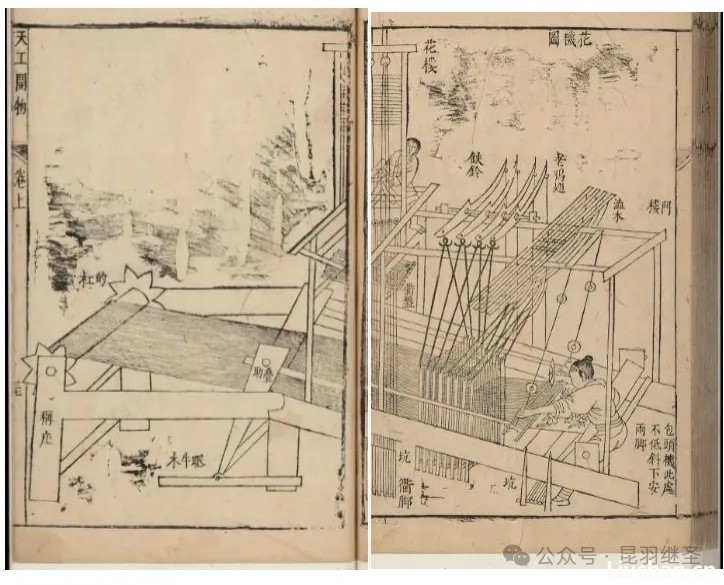

明朝时期,提花机的制作原理,也通过《天工开物》传播到了海外,并为许多西人所研究和仿制。

(明朝宋应星《天工开物》「刻本,第35页」卷上“乃服第二卷”)

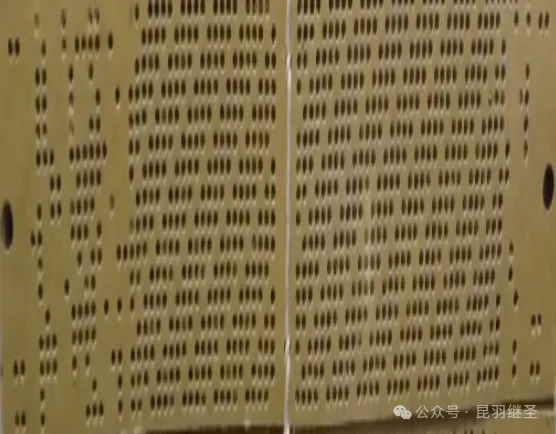

1725年,法国纺织工人巴西尔·布尚(Basile Bouchon,又被译作巴西尔‧布舍雷)发明了打孔卡(穿孔卡),连在一起便是穿孔纸带,他用在纸上打孔的形式来存储图案,用于控制纺织机进行图案织造,这是历史上最早的的数据存储介质之一。虽然,彼时的纺织机仍然需要人工控制,但是打孔卡后来却发展成为早期计算机的主要存储介质。

(用来控制织布机的打孔卡片)

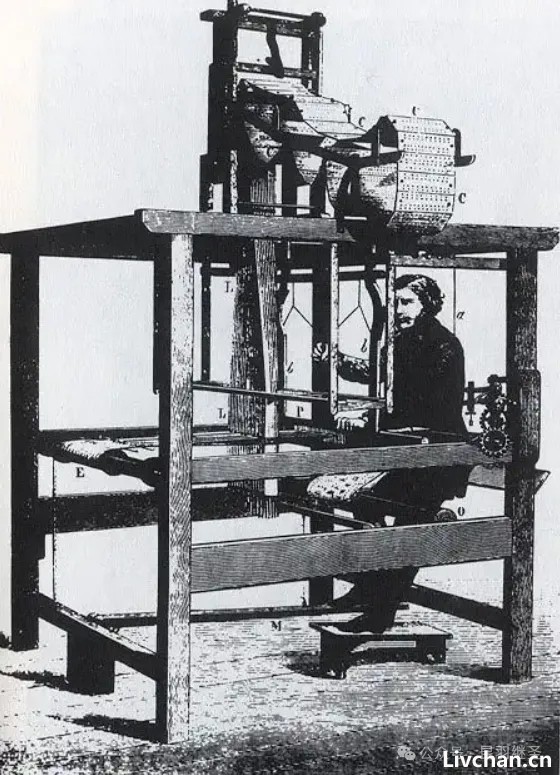

从1800年至1804年,法国人织机工匠约瑟夫•马里•贾卡(Joseph Marie Jacquard)借鉴花楼机上挑花结本的提花原理,在中国束综提花机的基础上,用穿孔纹版代替花版,制成了用打孔的纸版和钢针来自动控制提花的纹版提花机,打孔卡片上的每一个可打孔位置对应一个钩子,而该处打孔与否决定对应的钩子是抬起还是放下,从而控制钩子上的悬挂的线走在布的上边还是下边,如此一来,就可以自动织出图案了。

从本质上来说,打孔其实就是一种信息编码方式,它比文字和数字更加简单,让人与机器可以进行“沟通”。

此举使丝织提花技术进入了一个新时代,并逐步走向自动化。

19世纪,打孔的纸版对早期计算机的程序控制产生了不小的启发作用。

既然图案这么复杂的信息都可以通过卡片打孔的方式来存储,那么,其他信息是否可以?

答案是肯定的。

在西史叙事中,有位名叫赫尔曼•霍尔瑞斯(Herman Hollerith,1860-1929)于1879年以优异成绩从哥伦比亚大学毕业,在威廉姆•P•特罗布里奇(William P . Trowbridge)教授的推荐下去了美国人口调查部工作。

据说,这位优秀的小伙在参与了1880年的人口调查数据统计工作后,就感到十分枯燥、繁琐、重复,于是开始琢磨如何提高工作效率。最终,他提出了一种利用打孔卡片和自动统计卡片信息的计数器方案。

1882年,赫尔曼•霍尔瑞斯成为麻省理工学院机械工程系的一名讲师,利用学校实验室完成了第一台基于布卷的计数器,但还没有用打孔卡。该设计存在一个缺陷,即每次提取一小段数据,也不得不把整个布卷在机器上过一遍。这个问题是如何解决的呢?

霍尔瑞斯在与同事的通信中提到,他有一次乘坐火车去西部,发现车上检票员在每人的车票上打孔,但每个人的图案都有所不同。出于好奇心的驱使,他前去询问,得知此举是为了防止逃票,所以在打孔作废车票时用图案来表示持票人的性别、头发长短、眼睛颜色等信息,这样的话,就算有人偷窃别人的车票,也会很容易被发现。

受此启发,霍尔瑞斯决定使用打孔卡片来做计数基础,于是又把他的计数器重新设计了,做了一个新的样品。据说,这种打孔卡片的大小与当时使用的美元大小差不多,但每片都可以记录很多信息,在人口调查中很实用,因为每个地址上所住之人的全部问卷信息都可以包含进去。

1890年,美国人口普查中开始使用霍尔瑞斯的打孔计数器。

结果令人振奋,在打孔制片和打孔机的帮助下,仅用了6周时间,便完成了统计工作,得出了美国人口的准确数据,约为62,622,250人。1880年,美国也曾进行过一次人口普查工作,当时的调查数据只能依靠手工处理,历时整整七年才得出最终的统计结果。

这意味着半自动化数据处理时代的开端。

当年的《科学美国人》杂志也将该案例当作封面故事进行了报道。

由于效果显著,工作效率取得了巨大的提升,霍尔瑞斯的打孔计数器非常受欢迎,很快在各行各业普及开来,并受到多国政府的采购。

至20世纪初,霍尔瑞斯成立的公司( the Tabulating Machine Company )有了越来越多的客户。由于该公司采取的策略是“只租不卖”,所以用来生产计数器的现金流一直处于紧张状态。为了获得更充裕的资金,1911年霍尔瑞斯的公司与其他三家公司合并成立了一家新的公司,名曰CTR(The Computing - Tabulating - Recording Company)。这家公司后来经过一段时间的发展,最后演变成了人们耳熟能详的——IBM。

所以,计算机的信息输入、存储、读取、输出、控制,其实也得深深感谢中国,没有中国提花机的原理和知识作为基础,这一切都只是浮云。

对了,西人为了蛊惑世人、搞乱认知,还采取与塑造特斯拉大神一样的手法,刻意编造了英国发明家查尔斯·巴贝奇(Charles Babbage)的故事。

1811年,20岁的英国发明家查尔斯·巴贝奇(Charles Babbage)从提花织机中获得灵感,开始设计制造一台名叫“差分机”的设备。十年后,这台“差分机”制造完成,可以进行多种函数运算,运算精度达到了6位小数。

1834年,巴贝奇提出了一个更为大胆的想法,设计一个以蒸汽为动力的通用数学计算机,能够自动解算有100个变量的复杂算题,每个数可达25位,速度可达每秒钟运算一次,并将这种新的“计算机”称为“分析机”。

然而,不幸的是,无论是第二台差分机,还是这台新设计的“分析机”,最终都未能制造成功。但“分析机”中包含的很多设计,例如送入和取出数据的机构、以及“存储库”和“运算室”,和一百多年后的计算机如出一辙。故此,有人将“分析机”称为世界上第一台计算机,巴贝奇则摇身一变,被誉为了计算机的鼻祖。

这段故事虽然未能进入西方正史,但它却通过“民间传说”的方式实现了另一种“精神和思想”上的占领,正如那个被神话了的悲情特斯拉一样,也属于掩盖事实真相、分散注意力的套娃。

笔者为什么敢如此断定巴贝奇的故事属于伪史范畴呢?

其一,这个传说故事称1821年他设计的“差分机”就可以进行多种函数运算,这里就露了馅儿。因为函数是李善兰命名的,微积分也是出自其之手,而李善兰是1852年才到上海墨海书馆的,1821年尚未开始为西方传教士效力,函数和微积分尚未通过墨海书馆的翻译传入西方;

其二,墨海书馆和江南制造总局翻译馆都是同一帮传教士和秉笔华士,他们干的事不是将西方科学著作翻译引入中国,而是恰恰相反,将中国的知识典籍分类整理,改头换面,托名给西方。之所以得出这个结论,是因为几点原因:

1、金尼阁带入中国的七千多种科学书籍,至今都凑不齐,既然说带来了这么多书,那这些书在哪里,分别是什么书名?作者是谁?作者的生平履历如何,家中有几个孩子?父母是谁?家世如何?这些信息一律云山雾罩,根本性存疑。而且,为什么金尼阁会如此热心,不远万里将西方都亟需的科学技术传播到中国,而不首先照顾一下欧洲?此外,这样的情况为何后来再也没有发生,反倒是利用各种手段侵略中国,甚至利用各种条款频频卡中国脖子?

2、1863年,当墨海书馆停业。1865年,江南制造总局紧接着创办。翻译工作转入江南制造总局翻译馆继续进行。其人员主要由英国伦敦会创办的上海墨海书馆的传教士和秉笔华士(编辑)徐寿父子、华蘅芳、蒋敦复(即蒋剑人)等组成,而这些人此前一直在从事的工作则是——将中国古籍和知识整理后托名给西方。

据统计,从1844年到1860年,墨海书馆共出版的书刊有171种,其中,宗教类的书籍占总数的80.7%,西方科学书籍占总数的19.3%。墨海书馆主要翻译出版了数学、物理、天文、地理、植物学、医学与光学方面的书籍。

由此可见,当时墨海书馆分解和拆分华夏学科范式,托名翻译给西方的科学书籍所占比例太少,尚不足20%,仍有大量工作没有完成。

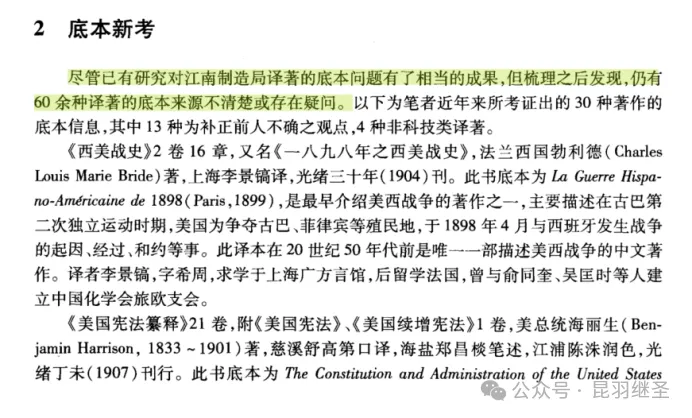

从1844年算起,直到2024年,已经过去了整整180年,然而令人惊奇的是,时至今日西方仍旧未能完成江南制造总局科技译著底本的编撰工作。

清华大学科学技术史暨古文献研究所邓亮在《江南制造局科技译著底本新考》(《自然科学史研究》第35卷,第3期「2016年」,第285-296页)中有这么一段评述:

“尽管已有研究对江南制造局译著的底本问题有了相当的成果,但梳理之后发现,仍有60余种译著的底本来源不清楚或存在疑问。”

没有海外的底本,敢问这些中国译著是如何“凭空而出”的?

用老百姓的大白话来说就是:底本都没有,翻译个屁啊!这不就是把自己家里的东西托名给西方,然后让他们赶紧编故事,对照中文底本去翻译个版本,然后做古、做旧,去号称“原本”吗?

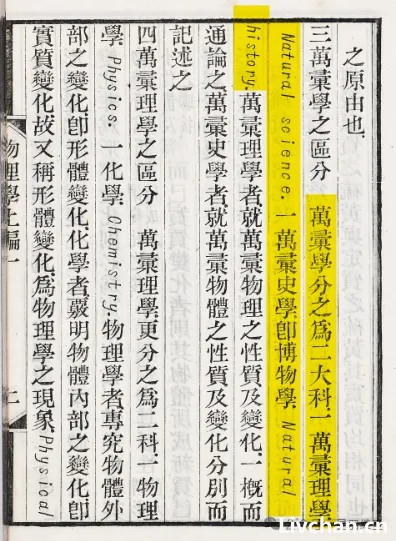

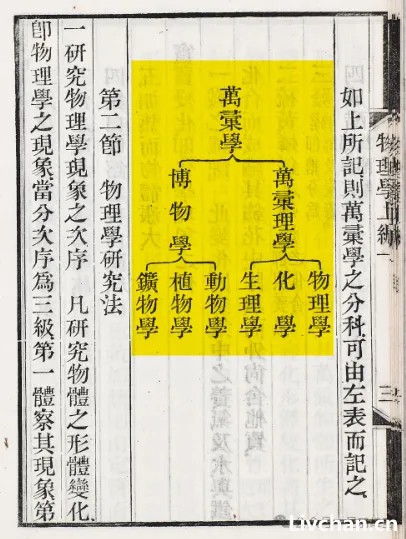

3、1822年的Natural History,知道是什么吗?抱歉,不是现在人们普遍接受并理解的“自然历史”,而是“本草纲目”!这不是笔者胡乱瞎说,而是1822年马礼逊《华英字典》第290页白纸黑字写着的。

至于Natural Science,也不是我们现在熟知的“自然科学”,在当时是“万彚学”和“万彚理学”。江南制造总局翻译馆的这帮人还把Natural History 从“本草纲目”的解释中脱离出来,扩展至更广泛的范围,名曰“博物学”。

来源:灵能4996

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

来源:大河报博览武汉,又称“江城”,有着3500年的历史,自古以来就有“九省通衢”之称,武汉三镇武昌、汉口和汉阳隔江鼎立。然而,在上个世纪30年代,日本为了达到对中国实...

来源:大河报博览武汉,又称“江城”,有着3500年的历史,自古以来就有“九省通衢”之称,武汉三镇武昌、汉口和汉阳隔江鼎立。然而,在上个世纪30年代,日本为了达到对中国实... -

司马平邦——爱泼斯坦“萝莉岛”事件:美国的耻点,要找到犹太资本威胁世界的根源

欢迎收看《司马平邦说》。刚看了一档视频节目《刘智侃财经》,是关于爱泼斯坦“萝莉岛”事件的评论,刘智从犹太人的角度一刀横切下去,然后数着这宗事件血淋淋的横切面,发表... - 因娃哈哈创始人宗庆后的离世,随之而来农夫山泉就开始不断陷入争议之中。从香港上市公司农夫山泉公司是注册地在开曼群岛的外国离岸公司,相比注册地在中国的...

- 李源潮毕业于复旦大学数学系77届,李源潮在担任中华人民共和国中央组织部长期间,以此文详细回顾了自己的大学生涯。旦复旦兮,吾将上下而求索。——李源潮我的大学我1978年进...

- 文/张煜 肿瘤内科医生,凤凰网《肿瘤情报局》特约专家核心提要:1. 张煜此前曾任北京大学第三医院肿瘤化疗与放射病科主治医师,因为在网络上揭露肿瘤病治疗“黑幕”而被人们...

-

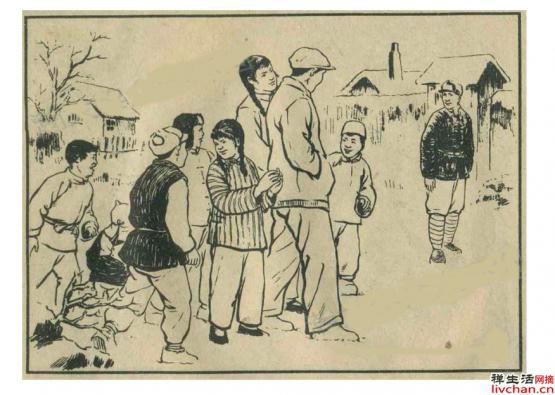

一九二一年的阴历腊月二十一,八岁的大伯娶了十六岁的大娘。大伙儿满脸笑容,亲朋好友们彼此间客套着。小大人儿似的大伯不大高兴的样子,满...

一九二一年的阴历腊月二十一,八岁的大伯娶了十六岁的大娘。大伙儿满脸笑容,亲朋好友们彼此间客套着。小大人儿似的大伯不大高兴的样子,满... -

从1994到2016,我们终于不需要再以命相搏。我们之所以看不到黑暗,是因为有人拼尽全力,把黑暗挡在了我们看不见的地方。世界冷战后最大的一场海战稍微带点深度的政治、军事、...

从1994到2016,我们终于不需要再以命相搏。我们之所以看不到黑暗,是因为有人拼尽全力,把黑暗挡在了我们看不见的地方。世界冷战后最大的一场海战稍微带点深度的政治、军事、... - 2023年11月23日,原本是法院通知的李璐(化名)敲诈勒索、侵犯公民个人信息案二审开庭的日子,但在开庭前夕李璐家属接到通知,开庭时间延后。2019年初,32岁的李璐举报称,其...

- 作 者丨陈斯文华商韬略出品丨ID:hstl88882017年1月,靠皮鞋起家,有“中国鞋王”之称的奥康国际董事长王振滔有些无奈地感叹:“现在的年轻人,有几个还穿皮鞋?”他看到了危...

-

汇丰银行“寄生”中国150年,背刺中国,陷害孟晚舟,今报应大快人心

前言你曾在汇丰银行办理过业务往来吗?你是否认为这是一家由中国人创办的银行呢?你有了解过这家银行成立的背后发生过多少不为人知的故事吗?汇丰银行坐落在中国香港已经将近1...