腐败现象并不是新鲜事,无论在历史的长河中,还是现代社会的现实中,它都像一道难以愈合的疮疤,深深刻在国家治理的痛点上。

那原因究竟是什么?

1

腐败的根源:物质欲望与社会风气的恶化

古往今来,哲学家与思想家们对于廉洁自律都有诸多论述。

管仲提出“君子使物,不为物使”,而庄子更进一步点出“物物而不物于物”,强调人不应被物质牵制。

然而,当这些先贤的智慧回响在现代社会中,却显得格外苍白无力。

在物欲横流的时代,人们追求的不再是简单的生活需求,而是一场关于地位与财富的无尽攀比。

坐公交车的不如开豪车的有面子,坐经济舱的总要羡慕头等舱,甚至有人将私人飞机当作财富地位的象征。

而贪官们正是借助这种社会风气,利用手中的权力换取金钱、美女与地位。

于是,权钱交易、权色交易成为一条条灰色产业链,甚至买官卖官都明码标价。

可怕的是,这种行为逐渐变成了一种约定俗成的规则,仿佛不参与就落了下风,连底线都被逐步击穿。

2

高智商贪官的迷失与堕落

落马的贪官中,很多人都有令人羡慕的学历与背景。

他们并非智商低下,却因对金钱和美色的渴望深陷“围猎”之中,最终沦为阶下囚。

这种对物质欲望的无底洞式追求,让他们迷失自我,甚至葬送性命。

欲望本身并非洪水猛兽。

健康的欲望可以激发人们奋发向上,为社会创造价值。

然而,贪官的欲望并不在此范畴。

他们心心念念的是如何把上亿资产装进自己的腰包,而不管这些钱究竟该用于何处。

有人买豪宅,有人包养情妇,有人挥霍无度,最终却在法庭上痛哭流涕,声泪俱下。

这种场景早已不是忏悔,而更像一场“演技拙劣的戏剧”,目的只是博取减刑时间罢了。

3

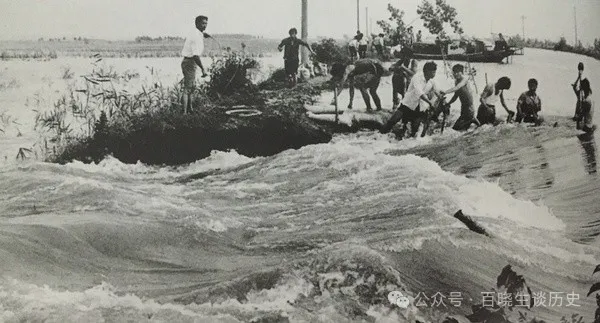

历史警示:朱元璋与“剥皮揎草”

历史上,朱元璋对贪官的严惩可谓登峰造极。

“剥皮揎草”刑法将贪官的皮剥下填草,并摆放在官府以震慑后人。

这种血腥且直观的方式虽然有效,但并未彻底消除腐败。

因为即使在这样的高压之下,贪污行为依然屡禁不绝。

朱元璋曾感叹:“朝杀而暮犯,奸官不畏死耶?”

原因不难理解。

腐败的成本在很多人看来并不高——抓不住就是享福,抓住了不过是一人受罚,家人还能继续过富足生活。

这种低成本犯罪心理,是腐败滋生的沃土。

4

社会风气与反腐困境

腐败金额愈来愈高,官员人数却前“捕”后继,这不仅是权力的问题,更是社会风气的悲哀。

今天的反腐倡廉,更多依赖于技术手段和制度建设。

然而,即使制度再完善,也无法管住人的思想。

一些官员即便身陷囹圄,依然享有“特殊待遇”,这样的结果只会强化犯罪心理:冒险一搏,成功则大富大贵,失败也能保住家族利益。

改变这种现状,单靠“打老虎、拍苍蝇”并不够。

真正的反腐必须重塑社会风气,让人们从内心深处敬畏法律,而非把贪腐当成一场“运气游戏”。

只有当全社会形成清廉为荣、贪腐为耻的价值观时,腐败才有可能真正得到遏制。

总结和应对

01

多年来反腐力度不小,贪腐却依旧前赴后继,这并非偶然。权力掌控稀缺资源,在竞争获取资源的大环境下,贪腐成了一种手段。这揭示出贪腐现象背后深层次的资源竞争逻辑,而非简单的道德缺失,值得深思。

02

反腐不断推进,贪腐却层出不穷。不是反腐不力,而是权力日益庞大,掌控资源增多。这就像一个怪圈,一面铁腕打击,一面又不断冒出。这背后是权力与资源的失衡关系,此现象必须得到重视与调整。

03

想让贪腐寸草不生是不现实的。社会竞争中,人们为获取稀缺资源会采用多种手段,贪腐是其中一种。它源于权力与资源的紧密结合,只要这种结合存在,贪腐就难以杜绝,这是我们必须直面的社会现实。

04

在判断一个人想腐或不想腐时,我们面临诸多困境。每个人都是独特的,面临的条件、理念、目的都不同,想统一思想几乎不可能。这意味着反腐倡廉不能仅靠思想教育,要从根源上调整权力与资源的关系。

05

贪腐现象背后是复杂的人性与社会结构的交织。每个人的选择受多种因素影响,我们无法确切知晓谁想腐谁不想腐。所以,反腐倡廉应从制度层面入手,减少权力对资源的过度掌控,这才是解决之道。

06

要想从根本上解决贪腐问题,必须松开那只攥取资源的权力之手。仅仅依靠监督执纪问责、制度约束等是不够的,只有调整权力与资源的架构,才可能打破贪腐层出不穷的怪圈,走向清明政治。

“欲而不贪,富而不骄,贵而不奢,斯为君子。”——《吕氏春秋·贵生》

来源:小微之声、春秋愚林