天地开设人皇以来年表

一、天地开设人皇以来年表

自天地开设人皇以来到曹魏咸熙二年(公元265年),共计经历了272代、积年276万745年,分为10纪,一纪叫做九头纪,十纪叫做疏讫纪。(《帝王世纪》)

【典籍记载天地开设人皇出世的年代,正好与青藏高原最后一次剧烈隆起运动时间一致,所以我把青藏高原最后一次剧烈的隆起运动看作是古猿型智人横空出世的开创来源,古猿型智人是最早的真人。】

天皇到燧皇,经历91代、108万2760年。

伏羲及15氏承袭伏羲之号的伏羲,共经历1260年。《帝王世纪》说:太昊帝庖牺氏,亦称伏羲氏、黄熊氏。凡女娲氏、大庭氏、柏皇氏、中央氏、栗陆氏、骊连氏、赫胥氏、尊卢氏、浑混氏、昊英氏、有巢氏、朱襄氏、葛天氏、阴康氏、无怀氏十五世,皆袭庖牺制度,故虽为皇而不自为一代

神农历8代520年。《帝王世纪》说神农后有帝承、临、明、直、来、衰至榆罔,共八世。

距今6000年前,黄帝族崛起于红山文化区域。以轩辕黄帝于距今4500年为天子为基准年,伏羲距今大约6280年(公元前4280年),神农距今大约5020年(公元前3020年)

二、第四纪中国与欧洲冰期和间冰期对照年表

中国与欧洲冰期、间冰期对照表

第四纪的这种冰期和间冰期交替是很现实也很残酷的,引起的是人口整体的北进和南迁(包含上下青藏高原)。每次间冰期(温暖期)都会是这样:中国北部的人口会迁入高纬度区(上青藏高原),中国南部的人口会迁入中国北部;每次冰期(降温期)同样会这样:高纬度区和青藏高原的人口会因降温而大面积被冻杀,高纬度区(高寒地带)的部分残余会回流中国北部,中国北部人口会南迁回中国南部,在泛滇黔地区越过冰期。这种人口的整体南北运动,是由温变引发的,也与人类对温度的适应性有关。经过长时间的生活,人类会建立对温度的适应性,就是各地区的人类会有各自的适温区,温变导致他们的适温区南北移动,人口也会随之南北移动。

北亚、西欧亚和高寒地带的环境是脆弱的,经不起冰期降温带来的冻杀和干旱。问题是,温暖期进入高纬度区容易,但寒冷期南迁不一定都能回中国,这是葱岭(帕米尔高原)、青藏高原和沙漠阻隔的结果。温暖期北迁人口进入北亚之后,人口大部就会沿欧亚大草原通道转入欧洲,这是北迁入高纬度区的人口的宿命;在冰期他们不可避免地灭亡于欧洲、西亚、中亚和南次大陆;有些有幸进入到了非洲,就相当于进入到了地狱,他们就与现代文明无关。

这种气候交替模式,也决定了在其他地区形成的非华夏人种,在降温期有幸进入中国,也难以形成优势族群,一些进入华夏的异族,不是被教化,就是被诛杀和驱逐。

三、末次冰期(距今70000年)以来地球气温变化年表

距今7万年—6万年 印尼超级火山爆发,引起地球气温下降,末次冰期来临。火山灰遮天蔽日、有害体对大气产生污染,引发中国南部人口向北、向东迁徙。

60000年—38000年 进入温暖期。引发人口北迁进入高纬度区或西迁进入高寒地带。

38000年—18000年 进入寒冷期。引发高纬度区(高寒地带)动植物和人类大批灭亡。幸存者南迁。距今20000年,陶器在玉蟾岩和仙人洞诞生,人类文明萌芽。

18000年—13000年 进入温暖期。引发人口北迁,中国北方人口进入高纬度区(高寒地带),中国南方人口进入北方。距今18000年到14000年,原始栽培稻在玉蟾岩和仙人洞诞生,人类迈进农耕文明。距今13000年前大地湾一期陶片已经出现于大地湾。

13000年—12800年 多颗彗星连续撞击地球,导致地球降温,随后发生新仙女木事件。

12800年—11500年 进入时间长度1300年的寒冷期,即新仙女木事件。引发高纬度区(高寒地带)动植物和人类大批灭亡。幸存者南迁(东下青藏高原)。新仙女木事件对中国影响主要在东海古大陆和高寒地带。

11500年—9000年 进入温暖期。其中在10400年到10200年这200年期间欧洲发生过短暂的降温。此期间是冰后期第一次洪水大泛滥期,冰融性洪水在西部首先爆发。冰融性洪水在下流过程中汇合雨水性洪水形成洪水叠加,洪水由西向东梯次发生;海浸不明显。西部多个盆地沼泽化或湖泊化。

9000年—8000年 气温稳定期。人口和文明恢复、发展。中国的水稻种植推进到秦岭—淮河以北地区。中国境内出现彭头山、贾湖、大地湾、兴隆洼、上山等多个文化。

8000年—6000年 高温期。炎热多雨、冰川(冻土)加速融化,第二次洪水大泛滥,同发严重的海浸。在冰川期因海平面下降形成的渤海、东海、南海古大陆被淹,海水也淹没中国东部平原地区。降雨量增大,降雨面向西、西北、北扩展,导致中国黄土高原地区以及西域沙漠区也有充沛的降雨,黄土高原被森林覆盖,西域及西域以西的广大沙漠区生态环境和水环境得到改善,草原与绿洲大面积在沙漠出现。南方出现土城。中国地区的农牧分界线(400mm等降雨线)向西、向西北、向北推移。

6000年—5000年 降温期。距今6000年,鲁西南地区发生一次地震,引起海浸消退。距今5600年到5300年,进入小冰期,洪水和海浸彻底消退,中国东部平原显露,平原上沼泽和湖泊密布。中国地区的农牧分界线(400mm等降雨线)向东、向东南、向南回归。在考古上这个时期红山文化、庙底沟文化、大汶口文化都是向南推进的,南方普遍建设土城。北方开始建设古城。

5000年—4800年 温暖期。大汶口文化继续,庙底沟二期现端倪,屈家岭、良渚文化步入发展期。

4800年—4600年 传说中的天雨期,天如同破了一样,大雨瓢泼。产生女娲补天神话。原因可能是水质彗星在晋中南、河北中南部与地球相撞,带来天雨。刚出现的庙底沟二期文化、龙山文化遭到毁灭性打击;石家河文化兴起。

4600年—4200年 温暖期。中原文明(龙山文化)恢复、兴起、兴盛。南方文明衰败。

4200年—4100年 干热期。尧舜时期。天气炎热不下雨,但是洪水和海浸长达20到30年不退,鲧治水9年不成,大禹治水13年。原因是高温引发西部冰川和海上冰川快速融化,形成冰融性大洪水和大海浸。

前2100年—前1600年 舜禹及夏后朝。帝禹及夏朝早期无东夷。夏朝中后期中国进入东部、西部矛盾爆发期,形成东华(夷)西夏的局面。由于东部没有形成统一的政权,东夷诸族处于互不统属的状态。在夏朝中后期,商氏族群逐渐强盛起来。

前1600年以后 根据竺可桢的研究,公元前1600年后,中国经历四次小冰期。殷商末期到西周初年是第一次小冰河期;东汉末年、三国、西晋是第二次小冰河期;唐末、五代、北宋初是第三次小冰河期;明末清初是第四次小冰河期。当时气温剧降,造成北方干旱,粮食大量减产,形成几十年的社会剧烈动荡和战乱,长期的饥荒是造成战乱无限制扩大的根本原因。

从竺可桢写的中国气象史的资料中,可以知道中国历史上几次最大规模的社会动乱时期确实和四次小冰河期有密切关系,而不完全是吏治失败引起的。殷商末期到西周初年是第一次小冰河期,东汉末年、三国、西晋是第二次小冰河期,唐末、五代、北宋初是第三次小冰河期,明末清初是第四次小冰河期。当时气温剧降,造成北方干旱,粮食大量减产,形成几十年的社会剧烈动荡和战乱,长期的饥荒是造成战乱无限制扩大的根本原因。前三次"小冰河期"中国人口锐减超过五分之四,明末最后一次人口只锐减一半是得益于美洲传来的抗旱高产作物土豆、玉米和红薯救的命。殷商末年和周初的人口变动缺乏史料记载。东汉末,汉族人口是六千万,几十年饥荒和大战乱后到西晋一统时汉族人口仅剩七百七十万。随后又是八王之乱、五胡乱华,中国南北汉族人口仅存四百万。当时人口锐减是相当惊人的。唐末汉族人口也是六千万,至北宋初期只剩两千万。明末汉族人口一亿五千九万,到了清初顺治十七年间一亿三千五百万。【1】

明清小冰期的到来,不仅给农业社会带来了灾难,甚至成为战争爆发的导火索。例如,在明代中叶,受到小冰期的影响,北方持续低温、干旱,草场退化,为了改善处境,北方少数民族频繁南下,大范围的战乱和饥荒摧垮了明朝政权。【2】

小冰期的气候在中国的响应是十分强烈的,是与全球这一降温事件耦合在一起的。台湾高山湖泊于1320年开始出现冷干环境沉积,祁连山敦德冰芯(海拔大于4000m)指示,于1420年开始出现明显的降温,华北平原则于13世纪80年代进入明显的降温期。除了云南、贵州地区降温不明显外,小冰期盛期在全国范围普遍出现低温期,冬季和夏季降温均较明显,降温的幅度一般在1℃左右。【3】

由于这一时期跨中国明、清两朝,所以在中国也称"明清小冰期"。这次小冰期给中国农业社会带来巨大的打击,甚至成为战争爆发的导火索,如在明代中叶(约1500年前后)北方少数民族族频繁入侵,战乱较多,尤其与鞑靼之间更是爆发了多起战争,其中就有"土木堡之变",而1640-1700年是这次小冰期中最冷的时期,这与清军南下入关、建立政权的时间是也一致的。【4】

黄饮冰2019年9月26日星期四完稿。

注释:【1】【2】2019年9月26日星期四查询360百科明朝小冰河时期:https://baike.so.com/doc/468092-495676.html

【3】【4】2019年9月26日星期四查询360百科小冰期:https://baike.so.com/doc/6122699-6335851.html

四、燧皇、弇兹与华胥女娲年表

在末次冰川期前期,大约距今7万年到6万年,生活于泛长江上游地区的华尼人一支,沿青藏高原东缘进入到甘肃渭水上游的秦安大地湾。这个时期他们已经掌握了人工取火技术,成功定居北方,形成了北方的华尼安族群。华尼安族群中的发明并掌握着人工取火技术的核心族群,就是中国传说中的燧人氏。

至少距今6万年前,生活于甘肃秦安的华尼人就与生活于泛滇黔地区的华尼人分开了。两支华尼人形成了各自新的文明烙印。在泛滇黔地区,由“尼”又引申出女娲用尼(泥)创造出人,形成生命之源女娲神崇拜,在世俗社会里也以女娲作为最高首领的称号。而甘肃秦安大地湾的华尼人,没有产生出女娲崇拜,却衍生出了“安(俺、庵的概念)”信仰。由此南方的华尼群与北方的华尼安群分群为两个不同的族群。

燧人氏对于中国末次冰期内生活于中国北方的古人族群来讲,是“安”的支撑和保障,所以北方族群在文化和文明上打上了“安”的烙印,“安”在北方的语言中有广泛的遗迹存在,如称房屋为“庵”,人的自称为“俺”,发明的马鞍也叫做“鞍”,很多族群的名字也带有“an”。

当然在末次冰期前期南方的华尼人进入北方的时候,北方也是有一些族群生活于北方的,因为北迁的华尼人中的燧人氏发明了人工取火技术,为这些族群成功在末次冰期继续生活于北方带来了希望,奠定了“安”的基础,所以这些北方族群逐渐地融合在一起,形成了华尼安人。末次冰期内和末次冰期后的北方族群,实际可以简称为“安”人。

燧人氏是中国北方人工火种的来源,所以燧人氏族群成为了末次冰期中国北方众族群的核心族群,上升为领导族群,是当时北方族群的上族,这个上族的地位当然是人工火种带来的,所以燧人氏也被称为“燧皇”。

燧皇是末次冰期内北方最主要的神袛,也是北方族群的最高首领的称谓。华尼人进入北方的西部和西北,对人工火崇拜得到了加强,火神成为最高神。

北方不同历史时期出现的燧皇、赤帝和炎帝,实质都是火神。回到历史本源,燧皇、赤帝、炎帝的称号也可以探知来源,这些称号源发地在西部和西北。赤帝与烧制陶器有关,赤帝与红陶相对应,主要统领的是仰韶文化红陶时期;炎帝与篝火上烤羊有关,出现于牧羊时期。

在考古上,燧皇的历史,可以与大地湾距今6万年到1.3万年的考古文化相对应。

燧皇对远古中国北方的影响,一直要持续到距今7000年。距今7000年后,仰韶文化兴起,火神赤帝成为了北方仰韶文化区域新的最高神和最高首领。赤帝是烧制出红陶第一人。而在中国西北,炎帝成为了牧羊人的最高神和最高首领。

末次冰期生活于中国北方的以燧皇为上族的处于中国西部的华尼安人,在距今1.8万年到1.3万年,随着气温的上升而逐渐向北(高纬度地区)迁移和向西(高寒地带)迁移。一部分华尼安人北移并在欧亚大草原演变成了雅利安人的过程,我在《说出西方学者不愿直面的事实,西方人种和文明的本源在中华》一文中说的很清楚了。

中国西部的华尼安人北迁了,但是燧人氏作为神族和祖族没有离开中国,因为进入文明时代的人,产生了祭祀的习俗,其他的族群离开了,但是祖宗之位不可移,要留在原地祭祀,所以必须留下人奉守燧皇的祭祀。这个留下的族群,就是燧皇的直系后裔。迁出的族群也要定时回来祭祀燧皇,依然要奉燧皇为最高神和最高首领。所以燧皇在中国北方的至高地位,一直延续到了距今7000年而衰落。

“三皇”的传说,是围绕华胥氏展开的。他们的血缘联系是: 华胥生活于“燧皇” 燧人氏之时,履大迹而生伏羲;“羲皇” 伏羲氏是华胥氏的儿子;“农皇”神农氏是伏羲氏的后裔。也有记载说:燧人氏与华胥氏生伏羲。从传说中,可以窥见华胥与燧人氏同时期,或者说是华胥生活于燧人氏时期。

在距今距今18000年到13000年的温暖期,女娲神祇姓族群一部(风姓族)从南方北迁,达到渭水流域,在天水大地湾与留守的燧人氏相遇,形成了互为婚姻关系。在考古上,在距今20000到13000年间,大地湾文化开始注入新的文化因素,大地湾文化发生了质的变化,原因就在于此。所以我非常看重距今13000年这个时间点。

华尼人风姓族,首领和上神是弇兹(yǎn zī)氏,她们以女娲神为尊。这一支华尼人原居于西海(四川盆地形成的古湖泊)渚(岛)上。她们在距今30000年前就发明了搓绳子,单股绳、双股绳、三股绳都会搓。单股绳是“玄”,双股绳是“兹”,三股绳是“索”(素)。后世之人则尊称她为女帝,又称玄女、玄帝、王素、素女、须女、帝弇兹等。

“须”与“胥”实际是一回事,所以华胥实际上是弇兹的后裔所化,或者华胥就是弇兹。

北迁的风姓族带去了南方的“二分二至”历法。风姓族与留守的燧人氏在北方形成互为婚姻的关系,即风姓族的夫婿之族是燧人族,燧人氏的夫婿之族是风姓族,以燧皇为尊。

既然以燧皇为尊,那么风姓族自己的女娲神就只能处于隐蔽的状态;在历法上,风姓族也应遵从燧皇历法,风姓族从南方带来的“二分二至”历法也处于隐蔽的状态。大洪水后,华胥之后伏羲女娲代替了燧皇的统治地位,燧皇文明才退出上古中国北方历史,北方进入女娲神统治的时代。

北迁的风姓族与燧皇族,形成了上古中国历史上的古夏人。我把古夏人称作华尼夏人。古夏人的族徽是“夏”,就是“人面鱼纹图”。在大地湾文化遗址,在距今13000年前,已经有风姓迁入的痕迹(就是出现大地湾一期陶片)。13000年后,风姓族逐渐发展壮大(与此伴随的是大地湾陶器逐渐成为主要文化特征,种植也兴起)。风姓族的一支华胥大约在“新仙女木事件”(距今12800年到11500年)作用下向东迁徙,在东部遇大洪水和海浸(距今8000年到6000年)。大洪水(海浸)让风姓族几乎灭绝,也导致迁入商丘的燧皇文明灭绝。燧皇遗民分两支,一支到西北,就是炎帝姜族;一支到东北,就是赤帝玄鸟族。

风姓族华胥系东迁之后,与燧皇族系的联系越来越疏远,随着燧皇的影响力越来越衰弱,燧皇与华胥的婚姻关系断绝,华胥与雷泽的雷龙族系建立了婚姻关系。华胥的功劳,就是致力于恢复自己崇拜的女娲神祇的统治地位,所以最后一代华胥把自己的女儿设立为女娲,这就是人女娲,恰逢最后一波大洪水和海浸叠加期到来,导致华胥系被隔离在鲁西南,重回族内婚姻,女娲伏羲兄妹联姻再传华夏香火。

五、古夏王国和神农氏纪年:

约公元前7000年前,以彭头山文化为中心,在两湖地区形成华尼尸人。华尼尸人是最早的华人(太阳崇拜),也是最早的尸人(夷人)。华尼尸人分三支:华尼尸、胡尼尸、互人。农神族群出自华尼尸。

约公元前5800年,神农祖族从两湖地区西迁鄂湘西,逐渐北迁到秦岭北古夏人的生活领地。

约公元前4800年到4300年,神农氏的祖族农神族群处于西安,创造半坡文化,农神族群演化成中原神农氏族群。

约公元前4000年,从豫东鲁西南逐步西迁到豫西的女娲集团与从半坡东迁到豫西的神农氏族结成婚姻联盟,神农氏承袭伏羲称号,为神农伏羲氏。建立女娲为帝君、神农为王君的古夏王国。考古对应的是仰韶文化庙底沟类型。

约公元前3600年到3300年,由于小冰期的影响,古夏王国向北防御、向南扩展。女娲氏族与神农氏族逐渐分离。分离的原因是,在小冰期内神农伏羲氏逐渐向南发展,神农伏羲氏南支逐渐强大起来,有了不再承袭伏羲称号的趋势,逐渐发展到恢复神农氏的称号在南方称王。

公元前3300年到3020年,女娲氏族分裂。女娲一部西迁河湟、祁连,其考古文化是马家窑文化;一部处北中原,演化成了有蟜氏;北中原炎帝姜人、黄帝黄人、两昊昊人成为北中原主要势力。

约公元前3020年前,神农统一南中原两湖地区,把西王母集团纳入自己麾下,蚩尤氏族成为了神农的子氏族。

约公元前3020年,神农登天子位,尊伏羲为天帝。神农携蚩尤北伐,恢复了古夏王国对北中原的统治,建立北中原神农天子体制。

约公元前2800年后,因外星撞击事件,天子神农氏从豫西南撤,入居江汉地区的石家河。

约公元前2600年蚩尤奉神农天子之命北上,再次北伐。

公元前2600年后处于北中原的神农势力是蚩尤。对公元前2600年到公元前2500年之间的北中原的氏族征战,天子神农氏基本失去了控制力,所以说“神农世衰”。但是神农天威还在,蚩尤忽视了神农的存在,轩辕黄帝却正是利用了神农的天子余威,取得了神农氏的授权,占据了道义的最高点。轩辕黄帝于前2500年前后平定了北方氏族纷争。

在黄帝平定了北方氏族纷争之后,自然就会“代神农氏为天子”。大约前2494年,轩辕黄帝登天子位,建立黄帝轩辕王朝。

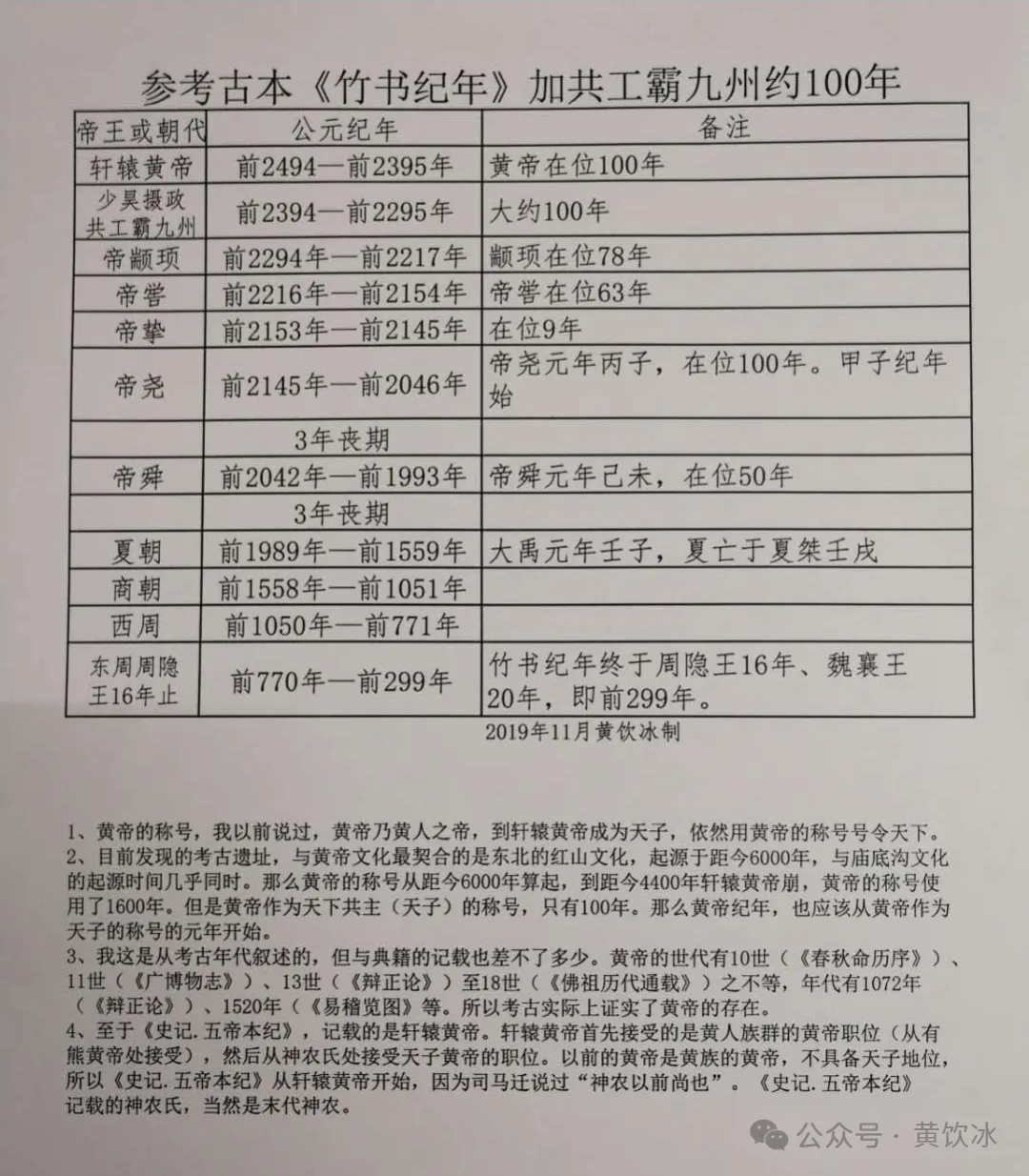

六、五帝三代年表(起于轩辕黄帝,止于东周周隐王16年)

公元前6200年到公元前5400年,东北兴隆洼文化兴起,经济形态为农耕兼事狩猎采集。

公元前5350年到公元前4420年,东北赵宝沟文化兴起。在赵宝沟文化小山遗址,首次出现猪首、鹿首和神鸟的组合的“灵物图像”。赵宝沟文化的主要经济形式是原始农业,狩猎经济也占有一定的比例。社会分工已趋明显,表现出发达的原始宗教信仰和浓厚的生殖崇拜。

约公元前4500年到4000年,在东北黄水流域(西拉木伦河),红山文化萌发。

约公元前3600年前,古黄人生活于东北黄水,以农业为主,种植粟黍兼事渔猎畜牧。

约公元前3600年到3300年,古黄人从东北黄水流域南下,进入河北,分布于东到迁安(冀东北)、西到涿鹿(阴山东南、晋东北、冀西北)、南到束鹿(即辛集,冀中)的河北地区。黄人在河北迁安建立都城(即安新庄遗址),这是黄人南下建立的第一座城池。另外还有远离古黄人主体的三支:一支西迁陕甘,一支进入河洛,一支分布于巢湖。

约公元前3300年到2800年,古黄人分布于东到迁安、西到涿鹿(阴山东南、晋东北、冀西北)、南到束鹿(即辛集)的河北地区,形成迁安、涿鹿、束鹿三个中心区。古黄人陕甘支西迁以至于河湟及祁连,形成西黄。

约公元前2800年后,古黄人南下入山东。凤少昊不接纳黄族,把古黄人中的黄族逼到豫东北鲁西之间的寿张县到内黄一带。古黄人进一步南迁到豫中登封,建立王城岗古城大城,这是黄人在中原建立的第一座都城;此时黄族与中原母族女娲氏族后裔有蟜氏建立婚姻关系,被纳入女娲(伏羲)神农体系。少典氏“奉祀伏羲”,是为伏羲裔。

约公元前2700年后,黄帝天鼋氏率领鼋甲战士,开启了东伐两昊的战役。一路进到曲阜,取得了驱逐两昊战争的胜利。天鼋黄帝在凤少昊之墟曲阜立国,这是黄人在中原建立的第二都城。受黄帝天鼋氏之命,少典氏承袭帝夋之称号。

约公元前2600年,两昊势力恢复元气反攻天鼋黄帝,天鼋黄帝抵抗失败,让位于有熊氏。黄帝有熊氏向西退却到豫中,在新郑建立黄族在中原的第三都城。在有熊氏退却到河南的时候,神农集团的蚩尤氏族也从石家河古城一路北上进入河南,占据豫西、豫北、晋南、豫东,与两昊结成联盟。有熊氏不敌蚩尤两昊联盟,败退入河北北部的逐鹿地区。

约公元前2494年前,黄帝轩辕氏在河北逐鹿崛起,战炎帝、杀两昊蚩尤,代神农氏为天子。皇天上帝也好,昊天上帝也好,天神、地袛、人王也好,统统归并于黄天上帝。

约公元前2494年,黄帝轩辕氏代神农氏为天子。黄帝于大夏(秦晋高原)西部设立黄帝昆仑城,分设两少昊监察上古中国东部和西部,黄帝居中部。黄帝之时,诸国时叛时附的活动从没有停止过。为震慑诸侯,黄帝开创了“巡视”制度之先河。

约前2395年,黄帝轩辕氏100年,地裂,帝崩。

约公元前2394年到公元前2295年,少昊势衰,九黎乱德,共工霸九州。东少昊携颛顼退回东北整军。西少昊流亡到石家河。有崇氏鲧受命北上大夏(秦晋高原),建立有崇氏大夏城(石峁古城)。

约公元前2294年到公元前2217年,颛顼与共工争霸时期、帝颛顼时期。帝颛顼都濮阳。

约公元前2216年到公元前2154年,帝喾时期。帝喾都亳。亳为西亳,商汤谋夏从其居。

约公元前2153年到公元前2145年,帝挚时期。帝挚9年不善,让位与帝尧。

约公元前2145年到公元前2046年,帝尧时期。帝尧都于冀都平阳(陶寺古城),晚年设游宫于陶。

约公元前2042年到公元前1993年,帝舜时期。帝舜都于冀都平阳(陶寺古城),设游宫于圃版。帝舜14年命夏后氏禹摄政。

轩辕黄帝纪年表

公元前1989年,夏后氏禹登帝位,帝禹都于冀都平阳(陶寺古城),设游宫于夏邑。夏邑金雨,帝禹再设游宫于晋阳。

大禹在帝舜14年代帝舜摄政,到帝舜50年帝舜崩,摄政37年。3年丧毕,大禹登帝位。这40年,不在夏纪,而在舜纪。帝禹8年崩。帝禹摄政37年加在帝位8年,合计45年。故历史记载“帝禹在位45年”。

公元前1978年(葵亥年),帝启登帝位。帝启都于冀都夏邑,设游宫于黄台(新砦古城),威慑东方。帝启废“族天下”为“家天下”,黄帝王朝断纪。

夏启所立夏纪,始于壬子(帝禹元年),终于壬戌,计431年;若加上大禹摄政的37年和帝舜的丧期3年(这3年大禹依然在摄政),则夏朝共历471年。

黄饮冰2018年12月23日星期日补记。2021年12月19日星期日再编辑。

来源:黄饮冰

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

极目新闻记者 陈俊京剧演出舞台上,一名武生翻跟头时裤子不慎掉落至脚踝处。他短暂下台调整,但仍未能系上。此时演出还在继续,武生仓促登台,冒着受伤的风险,坚持翻完跟头...

极目新闻记者 陈俊京剧演出舞台上,一名武生翻跟头时裤子不慎掉落至脚踝处。他短暂下台调整,但仍未能系上。此时演出还在继续,武生仓促登台,冒着受伤的风险,坚持翻完跟头... - 四十余载,几个轮回;光阴荏苒,岁月变迁。 峥嵘岁月,历历在目! 人生有多少个40年?来源:网络、个人图书馆

-

如前文《东风劲,战鼓响:文化西风内衣破,哭爹又喊娘》所述,当西人在19世纪中后期通过碰瓷中药材“乳香”的来源炮制出“阿拉伯”的概念后,他们随之将已经使用多年的“大唐...

如前文《东风劲,战鼓响:文化西风内衣破,哭爹又喊娘》所述,当西人在19世纪中后期通过碰瓷中药材“乳香”的来源炮制出“阿拉伯”的概念后,他们随之将已经使用多年的“大唐... -

【纪念日内瓦会议70周年】日内瓦,位于欧洲中部瑞士美丽的日内瓦湖畔,是世界各国际机构云集的国际化城市。在两次世界大战之间,国际联盟的总部就设立于此。被称为“世界多边...

【纪念日内瓦会议70周年】日内瓦,位于欧洲中部瑞士美丽的日内瓦湖畔,是世界各国际机构云集的国际化城市。在两次世界大战之间,国际联盟的总部就设立于此。被称为“世界多边... -

低调的明穆宗朱载坖:在位仅6年,把全世界一半的白银都赚回来了

明穆宗朱载坖(1537年3月4日—1572年7月5日),号舜斋 [39] ,明朝第十二位皇帝(1566年—1572年在位),年号隆庆,明世宗朱厚熜第三子,母杜康妃,嘉靖十六年正月二十三日生... -

统统上战场,乌克兰颁布最强“抓壮丁”令,国民党看了都自愧不如

《军武次位面》作者:大伊万目前,俄乌军事冲突已爆发540天。自从前几天乌克兰总统泽连斯基怒气冲冲地宣布,说要对乌克兰的动员体制进行改革之后,乌克兰方面果然祭出了一整套... -

本文来自微信公众号:三联生活实验室 (ID:LIFELAB2020),作者:阿联,编辑:傻狍子,头图来自:视觉中国在大城市,年轻人的第一笔贷款可能不是房贷,而是牙贷。对于那些刚...

本文来自微信公众号:三联生活实验室 (ID:LIFELAB2020),作者:阿联,编辑:傻狍子,头图来自:视觉中国在大城市,年轻人的第一笔贷款可能不是房贷,而是牙贷。对于那些刚... -

鉴宝大师刘岩当年17万“骗画”,转手卖8700万,后来如何?

来源:生活经验谈众所周知,中国是一个拥有几千年历史文明的古国,有着丰富的历史文物古迹。现如今,我们想要了解古代,可以从历史文物中得到许多信息。在几千年的历史长河中... - 几年前,我读了《地方民俗丛书(3)靖远民间故事,舔尻子》一书,其中记叙了这样一个历史故事:邹介民,江苏武进人,1940年由镇原县调任靖远县长,为人精干,与民间诉讼,能深...

-

白山黑水间的铁血忠魂:东北抗联十四年抗战史1931年9月18日,日本帝国主义悍然发动九一八事变,短短数月间,东北大好河山沦陷敌手。面对国破家亡的危难时刻,中国共产党率先举...

白山黑水间的铁血忠魂:东北抗联十四年抗战史1931年9月18日,日本帝国主义悍然发动九一八事变,短短数月间,东北大好河山沦陷敌手。面对国破家亡的危难时刻,中国共产党率先举...