大家好,我是《地图里的人类史》、《谁在世界中心》、《地缘看三国》等书的作者温骏轩。今天这篇文章的主题是——汉族是怎么形成的汉族作为全球人口最多的民族,并不是从一开始就叫这个名字的。这个名称显然得自于汉朝,这意味着在汉朝之前肯定不会有汉族之说。以当下的用法来说,一般会喜欢将汉朝以前那些,被认定为主体民族的历史名称统称为“华夏族”。只是这种归类法同样不够严谨。

乱世总归会有许多新的概念产生。总的来说,华夏族的概念起自春秋战国时代,而在南北朝时期汉则开始成为族名。接下来我们就从头开始讲起,看看这一切是怎么发生的。

1

华夏与四夷

就主体民族的称谓来说,春秋时期那些与周王室亲缘关系密切的诸侯们,普遍自称为“诸华”或者“诸夏”。同时依照对称原则分别用东夷、西戎、南蛮、北狄,这些带有贬义的名称,来代指四周那些与自身文化不同的族群。比如有一年狄人入侵邢国,管仲劝说齐桓公去救援邢国时,开口便强调“戎狄豺狼,不可厌也;诸夏亲昵,不可弃也”。意思是说戎狄们像豺狼一样,永远不会满足;(像邢国)这样的诸夏诸侯才是自己人,是不可以被抛弃的。

这里用的就是“夏”来代指中原诸侯。又比如晋悼公想攻打戎狄,同时楚国也有准备入侵陈国的迹象,晋国大臣魏绛便劝说道“劳师于戎,而楚伐陈,必弗能救,是弃陈也,诸华必叛。戎禽兽也,获戎失华,无乃不可乎”,意思是说要是由于晋国伐戎而没能及时救援陈国,中原诸侯们一定会背叛晋国。为了征服戎狄这种禽兽之族,而失去中原诸侯们的支持,恐怕是不行的。这里则是用的“华”来代指中原诸侯。

齐恒公和晋悼公都是春秋时期的霸主。管仲和魏绛的表述透露了两层意思:一是华夏诸侯们应该守望相助,霸主尤其有义务这么做;二是华夷有别,能够被归入华夏体系的诸侯们,才是文明的存在。虽然不管用哪个字,包括“华夏”二字联在一起用,表达的都是同一意思,但细细品来华、夏二字却是有不同深意的。

简单点说一个代表的是文化优越性;一个代表的是政治的正确性。甲骨文化里的“华”字,是一棵开满花朵的树木形象。所谓“木谓之华,草谓之荣”,树木开花了被称之为“华”,草开花了被称之“荣”。以北方地区的气候环境,以及在中国传统文化的地位来看,我个人认为能够让古人有华美之感,并创造“华”这个字的,大概率是一颗开满花朵的梧桐树。

这么漂亮的一个字放在人身上,最初是用来展现服饰的华美。只不过春秋诸侯们把自己称之为“诸华”,肯定不是想展示自己穿得有多漂亮了。

随着人类文明的发展,标注穿着者的身份成了服饰的主功能。这背后的逻辑倒也不复杂,人类的种族就那么几种,而且地域性明显。生活在一个地区的人类大概率是同一种族,但民族却可以分成许多个。这种情况下,用服饰来区别彼此就成为了最直观的办法。这使得服饰成为了一个文化符号,甚至是最重要的文化符号。具体到春秋诸侯们用“华”来代表自己,还不光是为了跟戎狄们区别开来,更是为了彰显自己的文明优越感。正因为服饰有那么强的文化指向,中原士族因西晋灭亡南迁的事件,才被后世称之为“衣冠南渡”。所谓五胡乱华之说,说到底也是觉得那些异族破坏了中原地区的文明。总结下来,服饰即可以用来显露民族身份,也可以用来隐喻等级身份。即便到了现代社会,这种现象依然普遍存在。但凡提到要对外展示民族形象,无论中外首先想到的都还是穿上民族传统服饰;同时要判断一个人社会阶层,一般人总归是最先从服装、饰品入手。说完了华再来说说夏。“夏”字代表的则是权力来源的正统性,政治上原本指向的是最早成为天下之主的夏朝。对于以祖先崇拜为信仰基础的中国人来说,传承有序非常重要。周王朝确定的秩序观中,商能够代夏是天命,周能够代商也是天命所在。然而商曾经受命于天的政治地位虽然不能被否认,要让周人认定自己是其道统继承者却有些别扭。

这是因为商族出身于东夷,与来自黄土高原的周人在族属上有着明显的不同。反观周人认定的尧舜禹三代,则同样都生成于黄土高原,所谓尧都平阳、舜都蒲坂、禹都安邑,都位于现在的山西南部。夏朝作为禹的儿子启建立的王朝,无论在族源还是地缘上都天然更容易证明,周代商只是让天命回归常态。

商朝灭亡后,一些出生东夷的方国受到周天子的分封,被纳入了周王朝的统治序列,包括商纣王的兄长微子启,也本着灭国不绝祀的原则,在商人故都商丘建立宋国,以奉祀商族祖先。然而尽管被纳入了周王朝的政治秩序,但东夷诸国在身份归属上却始终有点尴尬,尤其是政治地位最高的宋国。春秋战国作为中国历史上的一个文化盛世,诞生了各种学术派别。

为了让自己的观点表述起来更加生动,那些记录学术观点的书,如《孟子》、《列子》、《庄子》、韩非子等,还会编排一些带讽刺意味的故事,如拔苗助长、智者疑邻、守株待兔等等。宋国的又高又低的出身,让其成为了这些讽刺故事的发生地。不管怎么说,东夷的存在感都是摆在那里的。排斥的背后,是对于那些自视为华夏正统的春秋诸侯来说,东夷出身的诸侯能够对其构成最大威胁,无论是政治主导权还是文化话语权。于是你会看到,历史上严格区分华夏和异族的做法,会被称为华夷之辨或者夷夏之防;不需要严格用东夷、西戎、南蛮、北狄来对应时,便会用“四夷”来统称。问题是不管怎么防,融合都是大势。从民族形成的角度,春秋战国这个大乱世即是华夏概念出现的时代,也是这一概念不得不扩大的时代。

《左传》记载,有一回鲁昭公和郯国国君会面,对话中询问了古代官制的渊源问题,后者则详细了解答了鲁昭公的疑问。这件事情说起来颇为讽刺,鲁国是周公旦的封国,作为周武王的弟弟,周公旦被认为是周礼的制定者。所以当年的鲁国,被认为是最应该懂得周朝礼仪制度的。郯国则源出于东夷,不仅出身低鲁国一等,当时在政治上还是鲁国的附庸。正因为如此,孔子听说这件事后便向周围人叹息道“天子失官,学在四夷”。感叹自视为正统的中原各国,都已经不熟悉周礼,反倒要向他们眼中的外族来学习。孔子祖籍宋国,自己在血统上就是出身于东夷,自然是不会认为“华夏”的概念应该被局限于血统。

唐代文学家韩愈认为孔子对于这个问题的态度是“诸侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之”。区别身份的应该是文化而不是血统,即便血统不那么纯正的诸侯,只要在文化体制上认同华夏,那他就是华夏。其实就算没有孔子的理论,政治大势也必然要促成融合了。战国七雄中秦、赵、楚这三个军事实力最强大的诸侯,都是出身于四夷。这当中秦、赵两国的祖先系出东夷,是在周公旦时期西迁到了黄土高原;崛起于长江中游的楚国,更是由始至终的被视为蛮夷。

秦朝的建立以及刘邦楚人出身的身份,不仅终结了这场最早的华夷之辨,更是让北起长城、南至南海的辽阔土地,在秦汉第一帝国时期都融入了华夏。

2

胡与汉

虽然春秋战国时代完成了中国历史上的第一次民族大融合,但只要还有未融于华夏文化的民族在,这场华夷之辨就注定还要变换对象延续下去。最大的变化在于,自秦汉以降“胡”开始取代“夷”成为外族的主代名词。魏晋南北朝之际更是出现了“五胡乱华”的表述,“胡”开始在这一阶段成为北方少数民族的统称。最开始的时候,“胡”只是匈奴人的自称。史书记载,匈奴狐鹿姑单于曾经写信给汉武帝,声称“南有大汉,北有强胡。胡者,天之骄子也,不为小礼以自烦”。翻译过来的意思就是,你们汉朝在南边够大,我们匈奴人在北边也够强。(不光你是天子)我们匈奴人也是天之骄子,而且还不像你们用那些拘谨的礼法自寻烦恼。这番表述不仅在政治上将匈奴与汉朝定位为平等的大国,更彰显了匈奴人的文化自信。而要是追根溯源的话,这种强大和自信又是长城所赋予的。

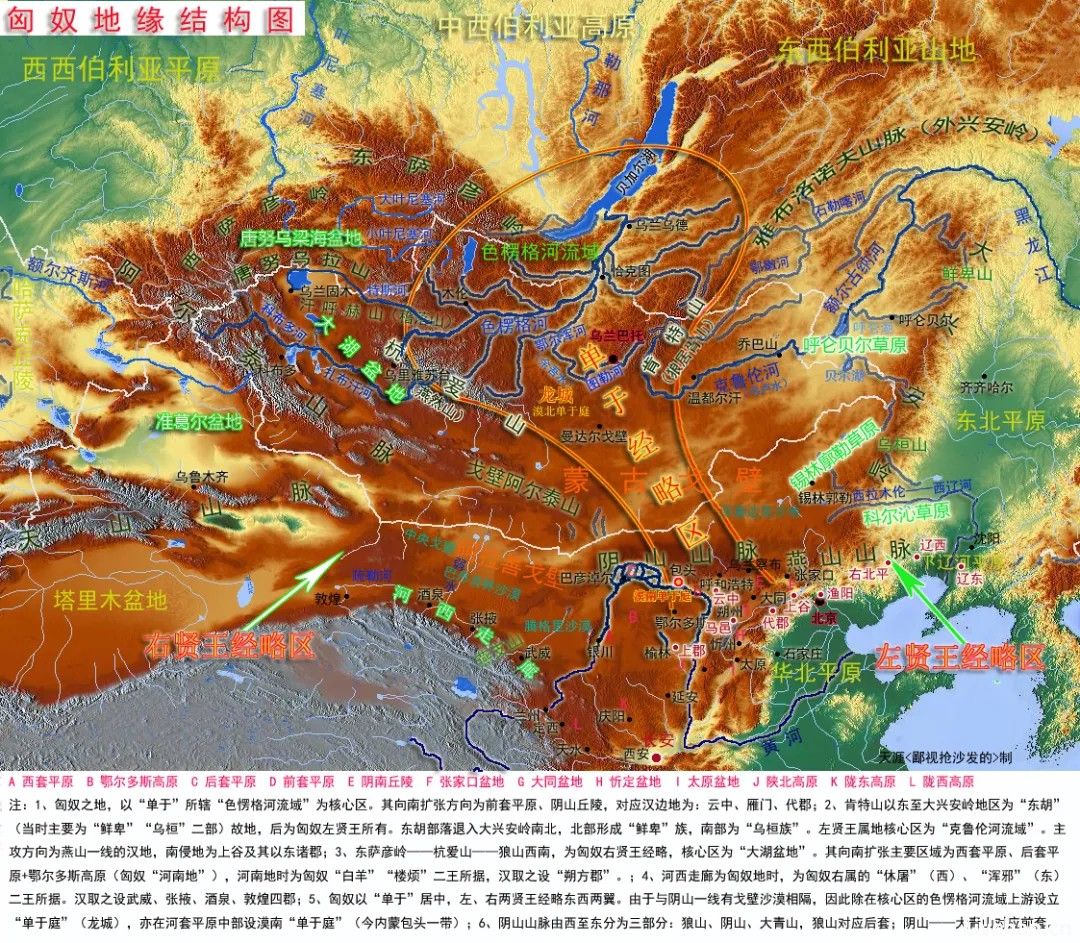

战国后期,秦、赵、燕三国分别在自己的边境修筑长城,以防备游牧民族的侵扰。这当中秦赵两国的防御对象是匈奴,燕国的防御对象则以匈奴为参照对象命名为“东胡”。公元前221年秦始皇统一天下后,为了完美的将北方游牧者隔离在东亚农耕区之外,新的帝国长城在上述三段长城的基础上增补修建而成。

公元前209年,也就是秦始皇去世的第二年,冒顿单于成为了匈奴新单于。此时距离刘邦重新统一天下建立汉朝,还有7年的时期。然而正是凭借这短短数年的窗口期,冒顿单于不仅让匈奴各部认可了他的地位,更抢在中原地区重新归于一统之前,征服东胡等对手,历史上第一次将整个北亚草原置于一个政权的统治之下。

这使得刘邦在试图恢复秦帝国的北方边界时,很快便发现自己不得不面对强大的匈奴帝国,以至于不光刘邦本人差点在白登之围中成为冒顿单于的俘虏,在汉朝建立的前60年时间中,更是不得不用和亲的手段与匈奴维持和平。表面看匈奴帝国的出现,似乎单纯是冒顿单于个人的成功,背后却是草原游牧者唯有形成更强大游牧联合体,才能突破长城防线的共同诉求。

从这个角度说,冒顿单于之所以能成为匈奴帝国的开创者,在于通过“鸣镝弑父”上位的他,证明了自己具备将游牧者打造成纪律严明军队的威信和能力。鉴于秦始皇修建的长城,几近完美的贴合了东亚农耕区与北方游牧区之间的分割线。

纵然相生相杀的“大汉强胡”后来都成为了历史,后世中原王朝与北方马上民族之间的博弈路径,却就此固定了下来。作为这一模式的创建者,汉帝国给后世留下的遗产,是“汉”这个名字逐渐成为了华夏文明主体民族的族名,而匈奴帝国留下的遗产,则是“胡”成为了北方马上民族的通称。魏晋南北朝是“胡”、“汉”这两个名称成为通用名的转型期。那些被认为破坏了华夏秩序的北方少数民族,无论与匈奴血缘关系的亲疏,也无论是否在心理上希望成为华夏一员,都华夷之辨的魔咒下被归入了胡人的范畴。

五胡乱华之说,便是在这种环境下出现。五胡乱华的说法,最早出自南朝宋文帝刘义隆与大臣何尚之的谈话。谈话中何尚之进言道“又五胡乱华以来,生民涂炭,冤横死亡者,不可胜数”,是佛教让那些暴虐的胡人君主减少了杀戮。刘宋君臣做这番谈话之时,正逢南、北方的政治格局都出现巨大变化的历史时段。在南方地区,刘义隆的父亲刘裕于公元420年,接受东晋末代皇帝晋恭帝的禅让,建立了以“宋”为名的新王朝。为了与赵匡胤建立的宋朝相区别,后世又将之称之为刘宋或者南朝宋。

何尚之是在宋文帝元嘉十二年,也就是公元435年作出这番表述的。此时北魏已经统一了除河西走廊以外的所有北方地区,再过四年河西走廊也将成为北魏的领地。换而言之,这个时间点南北两朝对立的格局刚刚打开,总结回顾一下之前那个大乱世,倒是正当其时。要是让一个北魏的臣子来总结这个南北朝之前乱世,肯定是不会用“五胡乱华”的说法。毕竟北魏本身是鲜卑人建立的,正是南朝人口中的胡人之一,更何况在鲜卑人的意识里“胡”依然用来特指与匈奴有关的游牧者。

八十多年后,北魏史学家崔鸿从政权史的角度,为那些东晋以外的政权写了本《十六国春秋》,算是把这些乱世政权纳入了正史中。于是有了五胡和十六国这两个角度,再提到魏晋与南北朝之间的这段混乱史,便又有了合二为一的“五胡十六国”之说。

当然,毕竟当时南方还有个自视为正统的东晋存在,想全面反映当时的政治格局,更客观的还是“东晋十六国”。是否把五胡之名加注在这个时代的标签中,都不能否认在西晋变成东晋的那个乱世中,胡汉之争成为了矛盾主线。以崔鸿为之立传的十六个政权来说,只有前凉、西凉这两个偏安于河西走廊的政权,开国君主是汉人的身份,其余十四个政权均是所谓胡人建立的。南朝愤愤的用五胡乱华来突显北方的混乱,显示自己的华夏正统性;北朝也在默默的争夺华夏这笔重要的政治遗产,并直接导致“汉”在当时的北方成为了族名。

魏孝文帝拓跋宏主持的那场著名改革,是一切转变的开始。虽然后世研究者喜欢把北魏全面中原化的这场改革称之为“汉化改革”,但当时之人肯定不是这样定性这场改革的。

公元498年,魏孝文帝御驾南征,获胜之后下诏嘉奖南征将士,圣旨中将南朝齐称之为“南夏”。有南夏就有北夏,这个北夏自然就是已经变法改度的北魏了。所以最起码对于当时的北魏来说,这并不是一场汉化改革,而是一场“夏化改革”。华夏之名在北朝已经为南北所共有,那么民族层面总还是要给原本独占华夏之名的主体民族一个代称的,于是“汉”作为一个民族名就开始出现了。

北魏在这场改革后不久,就分裂为东、西两魏,然后再变化为北周、北齐两个政权。这当中北齐的奠基人高欢属于鲜卑化的汉人,日常工作中经常要调解两个民族之间的矛盾。《资冶通鉴》整理过一条非常口语化的记录。

高欢向给鲜卑化的军队下命令时,经常要强调“汉民是汝奴,夫为汝耕,妇为汝织,输汝粟帛,令汝温饱,汝何为陵之?”。意思是说汉人百姓相当于是鲜卑人的奴隶,男人帮你们耕种,妇女为你们纺织,输送给你们粮食和绢帛,让你们得到温饱,你们为什么还欺侮他们?这标志着“汉”在当时已经由一个政权名,变成了一个族名,就像当年的“夏”一样。以当时北朝的情况来说,用汉为名是最好的解决方案。

华夏之名已成为所有民族的共同资产,南朝那些王朝的法统又传承于晋,要是用“晋”这样一个仍然带有政治属性的名字,称呼自己治下的百姓显然是不合适的。比较下来已经完全没有政治遗产可言,但又一说就能让所有人知道指向的“汉”就非常合适了。

3

汉族的形成

无论当时北朝的统治者,对使用这个族名者是否有轻视之意,对于被使用这个族名的群体来说,名字本身的含义实在也算不得侮辱,反倒是一件能让他们追忆起两汉四百年,对胡人的压倒性战绩,包括对华夏文化的塑造之功。有鉴于此,在这个大乱世终结之后,以“汉”来代指民族、文化的使用方法依然延续了下来。等到唐朝将天下重归一统时时,“汉”已经很明确的作为一个官方认可以民族名在使用了。

比如有一次唐太宗李世民准备在天山北麓置一个瑶池都督府。由于天山北麓气候寒冷,当时并不适合屯垦,就向李靖讨教“蕃汉之兵,如何处置”。李靖的回答是“天之生人,本无蕃汉之别。然地远荒漠,必以射猎为生,由此常习战斗。若我恩信抚之,衣食周之,则皆汉人矣。”这番对话中的“蕃”是用来泛指汉人以外的其他民族。唐太宗的问题是,这个新都督府应该如何配比两种不同类型的兵力。李靖的回答则跟孔子的观点一样,认为人天生是没有蕃汉之别,没有民族属性的。蕃人之所以成为蕃人,是因为生活中必须以射猎为生。如果用恩德信义的同化他们,让他们无衣食之忧,自然就都会变成汉人。

因此李靖提出的最终解决方案,是只派熟悉当地民族习惯的官吏前往驻扎。一旦有紧急军情,再就近从南疆的安西都护府调集汉族军队前往即可。李靖的意见,对唐朝经略长城以外地区有着很强在战略指导价值,也影响到了唐朝的民族观。在民族问题上唐朝显然是非常包容的,认定不管什么民族只要入了大唐就是唐人。

所以一般来说,汉这个字在很多时候是与蕃连用,单纯用来表述两个民族的客观差异。从“蕃”取代夷和胡,成为一个外族通用名也可以看出唐朝的民族观。蕃的本意是篱笆,周天子分封天下被称为“故封建亲戚以蕃屏周”,在天子之国之外,封建一批血亲之国,像篱笆一样保护自己。

进入帝国时代之后,那些皇家血脉的亲王称之为“蕃王”也是这个意思。唐朝后期那些军政独立的地区被称之为“蕃镇”也是这层意思。唐朝将边疆少数民族称为“蕃”的意思,便是将他们视为护卫大唐安危的篱笆,而不再是华夷之辨思维中,需要时时提防的异族。基于这一认知,唐太宗对于请修长城的意见都只是一笑置之。愿为“唐人”并融入华夏者,即便出身于蕃人,在官僚体系中也有机会出将入相。

唐朝开放包容的民族政策,使得“汉”的民族性并没有被刻意突出,真正的转变出现在宋辽时期。对于未能完成天下一统,华夏核心区内还存在辽、夏两个政权的宋朝来说,自知“宋人”这个自称毫无号召力可言。相比之下,强调民族、文化属性的“汉人”身份,则让宋朝的士大夫阶层认为,可以据此吸引辽、夏境内的汉族人心归附。比如范仲淹就认为“幽燕数州,人本汉俗,思汉之意,子孙不忘”。

换而言之,汉人身份在这里变成了统战工具。反观辽和西夏方面,基于统治需要同样没有去淡化民族差异。北魏孝文帝改革导致王朝崩溃的前车之鉴,使得两国在统治时采取了“蕃汉分治”的做法。以辽朝来说,所谓“官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人”。一国两制,用草原习惯法来约束自己人,然后在汉地用汉朝的体制来治理汉人。至此,汉便彻底成为了一个各方都认可的民族名。

作者温骏轩

生于20世纪70年代,法律专业出身。2009年开始,以地缘视角,辅以原创地图,在网络更新“地缘看世界”系列文章,创作文字近千万。已出版《谁在世界中心》《地缘看世界——欧亚腹地的政治博弈》等著作。其研究成果中的“新世界岛论”“北纬42度温度线”等创新理论,在地缘政治、军事、历史等相关领域引发广泛关注。

来源:地缘看世界

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

- 在中国近现代史上,胡适无疑是一位颇具影响力的人物。作为新文化运动的领袖之一,他提倡科学、民主,曾引领一时风气之先。然而,在历史的转折点上,胡适的选择却让他与曾经的...

- 来源:知乎作者清风度明月我当过几年鹅城县长,说说我的真实感受吧你以为的贪污,一手交钱一手交货,老板说,局长你得帮我把这事儿办了,局长说好的,但是办这事儿,你得多少...

- 按:本文是林总在政治局扩大会议上的讲话,其中大谈无产阶级专政的政权得失问题,大谈古今中外的政变问题,这与当时内部激烈的斗争有关,今人复读之,要用历史分析的眼光来看...

- 记得一部影视剧里伟人有一句经典台词是这样说的:“美国三天不害人,连走路都没精神!”是的,这就是美国。可以说,自新中国成立以来中美就始终龃龉不断,好时候少,坏时候多...

-

在古老的中国神话中,有一个名字流传千古——蚩尤。他不仅是九黎部落的传奇领袖,更是一位伟大的战神。但蚩尤的身份和他的故事背后,隐藏着一个更深层次的谜团:他究竟是何方...

在古老的中国神话中,有一个名字流传千古——蚩尤。他不仅是九黎部落的传奇领袖,更是一位伟大的战神。但蚩尤的身份和他的故事背后,隐藏着一个更深层次的谜团:他究竟是何方... -

2024年1月7日,我来到牡丹江。这片土地吸引我的不仅仅是镜泊湖。 比如,在去镜泊湖的路上,经过一个叫“东京”的地方,我禁不住叫了起来。这个东京与日本无关,但与打...

2024年1月7日,我来到牡丹江。这片土地吸引我的不仅仅是镜泊湖。 比如,在去镜泊湖的路上,经过一个叫“东京”的地方,我禁不住叫了起来。这个东京与日本无关,但与打... -

来源:凤凰网作者体坛风云纪委监委以及公安机关正在主导的中国足坛反腐、反赌案件调查正在进行中,在官方结论没有出来之前,坊间已经有很多关于相关涉案人员及案情的议论。有...

来源:凤凰网作者体坛风云纪委监委以及公安机关正在主导的中国足坛反腐、反赌案件调查正在进行中,在官方结论没有出来之前,坊间已经有很多关于相关涉案人员及案情的议论。有... - 【环球时报记者 王晓言】近日,居高不下的能源价格和动荡不安的国际局势,令不少人回想起上世纪70年代发生的两次全球性的能源危机,危机深...

-

2015年11月至2018年11月三年间96名副省部级获刑官员名单

2015年11月至2018年11月,三年间96名副省部级及以上官员的获刑情况死刑,1人;死缓,3人;无期徒刑,19人;有期徒刑10年及以上者,66人;10年以下,6人;另有一人,为曾任山西... -

从第一个朝代夏朝开始算起,中国已经有近4100年的历史了,在这漫长的历史中,“中国”这个名字也经历过很多次演变,直到辛亥革命之后才正式将其定为了国名。而在这之前,我们...

从第一个朝代夏朝开始算起,中国已经有近4100年的历史了,在这漫长的历史中,“中国”这个名字也经历过很多次演变,直到辛亥革命之后才正式将其定为了国名。而在这之前,我们...