老尼慈庆七十五岁这一年,北魏最高层人事调整中发生了一个对后来政局有重大影响的变化,就是领军将军换人了。大概在永平元年(508)底或稍后,本来担任禁军副统帅左卫将军的元珍,对,就是那个亲自动手逼元勰饮下毒酒的元珍,升任领军将军。元珍墓志这样描述他的领军任命:“始荷腹心之任,受六师之重,掩虎旅于神扉,启御侮而肃警。”[赵超《汉魏南北朝墓志汇编》(修订本),第107—109页。]墓志接着说:“延昌二年,迁尚书左仆射。”从级别待遇上说,领军将军是二品上,尚书左仆射是从一品中,不只是升了,而且还跳了一级。但两个官职的权责差别很大。平时也许看不出领军将军这个职位的关键性,但到了最上层特别是皇权本身过渡或转移的关节点上,它就比几乎其他所有职位都更重要。元珍升为左仆射,领军将军由于忠接任。

于忠当然也是宣武帝最信任的武官之一。从推翻六辅体制到平定元禧叛乱,宣武帝依赖的都是领军将军于烈,而于烈之子于忠那时一直担任左右郎将、领直寝这样的御前侍卫军官,而且他一直是宣武帝与于烈之间最重要的联系人。于忠本名今已不知,太和中孝文帝给他赐名登。宣武帝又给他赐名忠,对他说:“朕嘉卿忠款,今改卿名忠。既表贞固之诚,亦所以名实相副也。”于烈死后,于烈之弟、于皇后之父于劲继任领军将军,而于忠担任禁军高级将领中的武卫将军。同时于氏家族的多人都担任禁卫军官,可见于氏在禁军系统根基极深。

据《魏书·于忠传》,于忠曾与北海王元详关系紧张。元详甚至当面对他说:“我忧在前见尔死,不忧尔见我死时也。”于忠怒怼道:“人生于世,自有定分,若应死于王手,避亦不免;若其不尔,王不能杀。”虽然元详做手脚把于忠从禁中挤到外朝,但最后还是于忠看到了元详惨死。元详之死,史书多推给高肇,其实于氏只怕没少用力。正因为这样,后来元详之子元颢在南朝支持下称帝杀回洛阳后,虽然全力笼络朝野人物,却毫不客气地杀掉了于劲之子、位居尚书仆射的于晖。

领军将军一职从元珍转给于忠,对宣武帝来说差别不大,两人都长期在禁中担任禁卫军官,久经考验,完全信得过。可是对于高肇而言,局面就大大不同了。元珍与高肇交好,见《北史·魏诸宗室传》:“宣武时,(元珍)曲事高肇,遂为帝宠昵。”而于忠偏偏是高肇在朝廷上比较少见的、公开的对头,这种强烈的敌意,也许至迟开始于于皇后及其子元昌神秘死去之时。据《魏书·于忠传》,当于忠任河南尹时,“高肇忌其为人,密欲出之,乃言于世宗……于是出授安北将军、定州刺史”。于忠为河南尹时,还担任河南邑中正,最重要的工作是受命与元晖、元匡和元苌一起“推定代方姓族”。这四个人在元苌墓志里称为“铨量鲜卑姓族四大中正”,可能是正式名称,墓志模糊地记此事于“永平中”[元苌墓志,志题“魏故侍中镇北大将军定州刺史松滋成公元君墓志铭”,2002年出土于河南济源,现藏河南博物院。对墓志的介绍和研究,见刘莲香、蔡运章《北魏元苌墓志考略》,《中国历史文物》2006年第2期;以及刘军《北魏元苌墓志补释探究》,《郑州大学学报》2013年第5期。对墓志所称“铨量鲜卑姓族四大中正”的研究,见凌文超《鲜卑四大中正与分定姓族》,《文史》2008年第2期。]。而《魏书·世宗纪》载永平二年(509)十二月有论定五等诸侯选式的诏书,事与“推定代方姓族”“铨量鲜卑姓族”虽不同却相关,看来这一年集中讨论过这类问题,故可推测于忠列名四大中正在永平二年。那么,高肇把他排挤出洛阳,应该也在这一年或稍后。

但皇子元诩出生后,宣武帝调整禁军人事,迫切需要把最可信赖的人放在禁军主要将官的位置上。《魏书·于忠传》记于忠出任定州刺史不久,宣武帝“既而悔之”,又把他调回来,“复授卫尉卿,领左卫将军、恒州大中正”。于忠以三卿领左卫将军(禁军副帅),堪称心膂有寄。不过定州刺史毕竟是一种荣授,所以宣武帝“密遣中使(宦官)”去见于忠,向他解释道:“自比股肱褫落,心膂无寄。方任虽重,比此为轻。故辍兹外任,委以内务。当勤夙无怠,称朕所寄也。”元诩立为皇太子,于忠“除都官尚书,加平南将军,领左卫、中正如故,又加散骑常侍”,这些职务中最要紧的还是左卫将军。

据《魏书·于忠传》,有一次于忠“侍宴”,宣武帝把自己随身带的“剑杖”赐给于忠,还端起酒杯向他敬酒,说道:“卿世秉贞节,故恒以禁卫相委。昔以卿行忠,赐名曰忠。今以卿才堪御侮,以所御剑杖相赐。循名取义,意在不轻。其出入周旋,恒以自防也。”到延昌二年(513),领军将军元珍升为尚书左仆射,于忠递补为领军将军,同时还任侍中。侍中是门下省长官,负责协助皇帝处理各类事务,是非常显要的位置,但日常工作跟文书打交道比较多,需要一定的文化素养。于忠觉得自己不适合,跟宣武帝说:“臣无学识,不堪兼文武之任。”意思是只做领军就可以了,不必做侍中。宣武帝回答:“当今学识有文者不少,但心直不如卿。欲使卿劬劳于下,我当无忧于上。”宣武帝的一大特点是念旧,看重老交情,十五年来他对于氏诸人的信任可谓历久弥新。

这就是宣武帝末年最重要的人事调整。从领军升至尚书左仆射的元珍,本来算是高肇在朝中的一大盟友,可他次年突然病死。元珍墓志:“春秋卌七,以延昌三年岁次甲午五月戊申朔廿二日己巳(514年6月29日)寝疾不豫,薨于笃恭里第。”于是,高肇在朝堂内外比较重要的盟友只剩下王显,因为王显担任御史中尉,可以弹劾百官,又深得皇帝信任,有相当的威慑力。

当然,只要宣武帝健在,高肇以司徒之重,帝舅之尊,掌握朝权长达十二三年之威,大概也不用担心什么。即使宣武帝出了什么意外,只要高肇及时控制住皇太子,即位后搬出皇太后高英来听政,也是皇权制度下常见的操作。这就要求他要么一直跟现任的皇帝在一起,要么能及时掌控未来的皇帝。可是到了延昌三年底,高肇被宣武帝委以统帅之任,率大军征蜀,远远离开了京师洛阳,也就远远离开了现在的皇帝和未来的皇帝。

据《魏书·世宗纪》:延昌三年十一月“辛亥(514年12月8日),诏司徒高肇为大将军、平蜀大都督,步骑十五万西伐”。两个月之后,征蜀大军的前锋部队刚刚抵达梁州(今甘肃陇南),还没来得及展开对萧梁益州的进攻,就传来了罢军回师的命令。据《北史·外戚传》,高肇和征蜀主要将领如元遥、甄琛等,接到以孝明帝名义写的书信,“称讳言以告凶问”,报告了宣武帝去世的噩耗。

对高肇来说,情况真是不可思议的糟糕。不过,毕竟他指挥着北魏最重要的军队,如果有心利用这支军队,还是可能扭转形势的。《魏书·任城王澄传》:“世宗夜崩,时事仓卒,高肇拥兵于外,肃宗冲幼,朝野不安。”可见洛阳朝廷对此也是有点担心的。然而高肇不是那种敢做大事的人,而且统军诸将各有朝中音信,不见得会听他的。《北史·外戚传》:“肇承变,非唯仰慕,亦忧身祸,朝夕悲泣,至于羸悴。”自己先吓得半死了。

《魏书·世宗纪》:“延昌四年春正月甲寅(515年2月9日),帝不豫,丁巳(2月12日),崩于式乾殿,时年三十三。”宣武帝和他父亲孝文帝一样死得早,可能都是因为长期食用过多的五石散之类的补药。代北时期拓跋君主对华夏文化的吸收,至少在早期阶段,一个重要表现是痴迷于天象占卜谶纬等与神秘主义相关的知识。随着时间推移,华夏化程度越来越高,他们也会乐于尝试盛行于中古早期的食散进补等医学技术。孝文帝的早死,一定与食散有关。而宣武帝是不是也如其父一样痴迷食散,我们还不知道,只是一种可能。

无论宣武帝患了什么病,他于甲寅(2月9日)病倒,三天后(2月12日)的丁巳夜里去世,的确在洛阳宫造成了恐慌。据《魏书·恩倖传》,宣武帝的最后几天,身边主要是几个恩倖左右,特别是徐义恭,“世宗不豫,义恭昼夜扶侍,崩于怀中”。朝官最早知道消息的,应该只有在禁中值班的文武官员,其中特别重要的是侍中兼领军于忠、侍中崔光、太子詹事王显、黄门郎元昭、太子中庶子裴延儁、中书舍人穆弼、大长秋卿(宫内宦官的最高长官)刘腾、右卫将军侯刚(皇家第一大厨,同时又谋到了一个禁军高级将领的职位)等,连皇后高英(因住在北宫,与中官相对隔绝)都不知道。相关记载集中见于《魏书·于忠传》和《魏书·礼志》,但《于忠传》在非常关键的地方有残缺,造成一定的模糊和混乱。

大位不可虚旷,所以这些官员在不能通知众朝臣的情况下,连夜完成了皇太子即位的典礼。据《魏书·礼志》,宣武帝驾崩,崔光、于忠、王显和侯刚“奉迎肃宗(皇太子元诩)于东宫”。《魏书·阉官传》:“世宗之崩,群官迎肃宗于东宫,(王)温于卧中起肃宗,与保母扶抱肃宗,入践帝位。”王温是东宫的大宦官(中给事中),他和“保母”一起扶抱着不到六岁的元诩,和前来迎接的众大臣一起前往禁中。不知道这些“保母”中,有没有七十七岁的老尼慈庆。

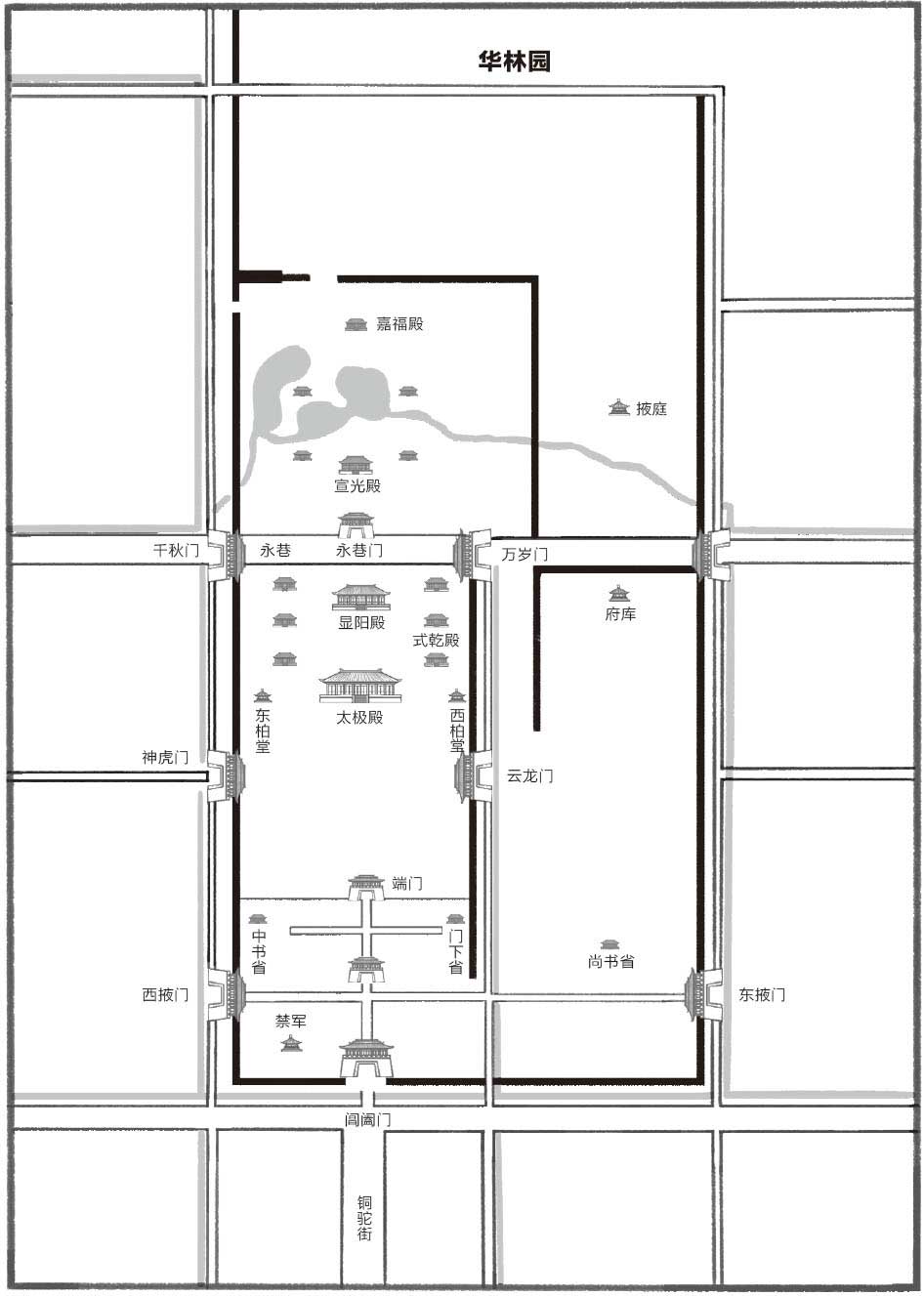

据《魏书·礼志》,一行人从永巷的东门万岁门进宫,直接进入中宫的显阳殿,大概在那里才告诉皇太子发生了什么,皇太子“哭踊久之”。崔光和于忠提出立即举行皇帝即位仪式,王显却提出等到第二天。崔光问他:“天位不可暂旷,何待至明?”王显说应该先报告皇后(“须奏中宫”),等皇后下达令书(皇帝所言为诏,皇后所言为令)。崔光说:“帝崩而太子立,国之常典,何须中宫令也。”于是立即举行仪式。

皇帝即位有一套礼制,主持和参与仪式的官员是相对固定的,而现在这些官员都不在场,只好让在场的人临时兼任那些官职。崔光兼太尉,元昭兼侍中,王显兼吏部尚书,裴延儁兼吏部郎,穆弼兼谒者仆射。崔光让六岁的元诩停止哭泣,站在显阳殿的东头,于忠和元昭扶着他,面朝西方,哭了十几声就停住,换上皇太子的正服。然后是仪式的核心阶段:崔光(以及《礼志》漏记的王显,分别代表太尉和吏部尚书)“奉策进玺绶”,元诩跽跪受玺绶。接受了皇帝玺绶,就是皇帝了。之后起身,换上皇帝的衮冕服,从显阳殿向南经朱华门进入太极殿,来到太极前殿,向南而立(坐?)。陪侍皇帝的官员们,以崔光为首,从太极前殿的西阶下来,走到太极殿前的中庭,加入已经在那里列队的值班官员(应该还有禁卫军官和宦官),向北对着殿上的小皇帝,“稽首称万岁”。这样就算完成了即位仪式。元诩即位,后谥曰孝明,庙号肃宗。

然后,装殓宣武帝(大行皇帝),把棺材从式乾殿移到太极殿,以准备随后的吊丧典礼。此外,要连夜决定辅政人选。这时消息应已传至北宫,皇后高英已经知道了。按程序,由在场的两个门下省长官于忠和崔光向中宫(皇后高英)奏拟辅政者名单,中宫认可,即可发布诏书执行。

据《魏书·于忠传》,于忠一开始就决意撇开高肇,提出的人选是孝文帝诸弟中唯一在世的高阳王元雍。元雍当时的职务是太尉,位在司徒高肇之前。推出“属尊望重”的元雍,大概是为了防高英提出疑问。上奏提出请元雍入居太极殿西侧的西柏堂,在那里“省决庶政”。为什么要入居西柏堂呢?我猜可能是因为大行皇帝在太极殿,群臣吊丧要到太极殿前。另外他们还想到引入宣武帝时期一直不太得意的任城王元澄,请他担任尚书令,“总摄百揆”,目的大概是夺取高肇的日常行政权。

门下奏文送到高英手里,她哪里知道怎么办,自然是问日常最亲近的王显等人。王显和宦官孙伏连等“厉色不听”,坚决反对高英同意门下所奏,不予理睬。然后,就在这个关键的地方,《魏书·于忠传》出现了残缺,尽管也许缺字不多,却使我们无法推测发生了什么。紧接着,很可能是在王显等人的建议下,皇后(还不是皇太后)高英要求“侍中、黄门,但牒六辅姓字赍来”。显然,王显等人给高英出的主意是模仿宣武帝即位时的六辅制度,那样必定会包含高肇。宦官孙伏连替高英草拟的令书,宣布以高肇录尚书事,由王显和高猛担任侍中。这件令书发到于忠和崔光手里,当然是石沉大海一般。后来清河王元怿评价于忠这一夜的功绩,提到“拒违矫令”,就是指他拒绝执行皇后的这一令书。也许高英的令书起到相反的作用,那就是促使于忠决定立即采取更激烈的手段。

大约与此同时,高英就被(孙伏连,甚或加上王显)建议,启动子贵母死旧制,杀掉孝明帝的生母充华嫔胡氏。这种事交给内宫宦官大头目刘腾去执行,刘腾(肯定是犹豫之下)告诉了有禁军右卫将军身份的侯刚,侯刚立即报告禁军统帅于忠。于忠问崔光怎么办,崔光回答:“宜置胡嫔于别所,严加守卫,理必万全,计之上者。”

可以说,正是因为高英想利用子贵母死旧制除掉胡氏,提醒了于忠和崔光,使他们骤然瞥见了一条劈开眼前困局的大路——除掉高肇,皇后(很快就会是皇太后)怎么会善罢甘休呢?必定留下将来的巨大祸患。现经高英提醒,他们看到,孝明帝的生母恰恰是制衡高英的最佳人选,那就再没有什么后患可言。这样,于忠就可以对宫廷内外的高氏势力痛下重手了。

首先要除掉王显。《魏书·术艺传》:“(王)显既蒙任遇,兼为法官,恃势使威,为时所疾。”说王显过去几年因卖力地纠察百官,得罪人很多。现在到了权力斗争的关键时刻,除掉他也不会引起朝野议论。“朝宰(即于忠)托以侍疗无效,执之禁中,诏削爵位。”于忠要除掉王显,借口是王显作为第一御医对宣武帝之死负有责任,所以直接在禁中把他抓了起来,宣诏免官削爵。这里提到的诏书,一定不是高英批准的。说明于忠等人已撇开高英,不再遵守故有的程序。可以推测,这时高英身边为她卖力的宦官孙伏连等,也都被清除了,高英已成真正的孤家寡人,不再是一个威胁。

王显被捕后,连口喊冤,抓捕他的直阁(御前侍卫)“以刀镮撞其腋下,伤中吐血”。以刀镮撞击两胁,造成内脏损伤,表面却看不出来。卫士把王显押解到宫城以南、阊阖门外、铜驼街西的右卫将军府,那里是侯刚的地盘。王显到右卫将军府后“一宿死”,高肇在朝中最有力的盟友就这样不复存在了。

非常可能,以上这一切都发生在宣武帝驾崩的丁巳(2月12日)夜至戊午(2月13日)晨之间。

这个混乱却关键的夜晚过去之后,到第二天,诏告百官,大赦天下。第三天(己未,2月14日),派人前去追赶高肇等西征诸将,下令罢军回师。《魏书·肃宗纪》:“己未,征下西讨东防诸军。”到这一天才正式通知西征大军(以及派到东边配合西征以防萧梁的军队),显然是因为针对高氏势力的内外安排需要两天才基本停当。这些安排中,一个重要却不大为人注意的人事调整,是让元匡接任王显空出来的御史中尉职位。宣武帝中后期,朝臣中曾公开顶撞高肇并遭受迫害的,只有一个元匡。据《北史·景穆十二王传》所附《元匡传》,元匡“性耿介,有气节”。《魏书·景穆十二王传》附《元匡传》:“(元)匡与尚书令高肇不平,常无降下之色。”《北史》还有一段更形象的文字:

时宣武委政于高肇,宗室倾惮,唯匡与肇抗衡。先自造棺,置于听事,意欲舆棺诣阙,论肇罪恶,自杀切谏。肇闻而恶之。后因与太常卿刘芳议争权量,遂与肇声色。

于是御史中尉王显弹奏元匡,有关部门“处匡死刑”,宣武帝则只是把他“降为光禄大夫”。元匡极有个性,所造的棺材对付高肇没有用上,存放在一所寺庙里,后来他跟任城王元澄对抗上了,又想把这棺材抬出来用。就是这么一个人,于忠和崔光要利用他和高肇的仇怨,把他紧急提拔为御史中尉,让他在肃清高氏势力方面发挥作用。当然,一个如此耿介强直的人,不会一心只当别人的棍棒,不会一直受派别集团的边界限制,最终也会回过头乱打一气。后来元匡把火力先后对准于忠和元澄,给他自己带来巨大的麻烦。当然这是后话。

己未这一天,还出现了于忠和崔光不曾料到的紧急事态。当他们安排辅政人事时,只想到用“属尊望重”的元雍来压倒高肇,却没有想到宣武帝的几个弟弟也有自己的想法。特别是宣武帝的同母弟广平王元怀。对他来说,高肇也是舅舅,高英也是表妹,一起共事完全没有障碍。大概正是怀着这个念头,他在己未这一天入宫,把重要官员都叫过来,表示要哭临大行皇帝,还要见小皇帝。这么做,摆明了是要夺取辅政大权。《魏书·崔光传》:

帝崩后二日,广平王怀扶疾入临,以母弟之亲,径至太极西庑,哀恸禁内,呼侍中、黄门、领军、二卫,云身欲上殿哭大行,又须入见主上。诸人皆愕然相视,无敢抗对者。(崔)光独攘衰振杖,引汉光武初崩,太尉赵憙横剑当阶,推下亲王故事,辞色甚厉,闻者莫不称善,壮光理义有据。(元)怀声泪俱止,云:“侍中以古事裁我,我不敢不服。”于是遂还,频遣左右致谢。

宣武帝似乎很不待见自己这个同母弟,从没有让他进入权力中心。即使不考虑这个因素,如果于忠和崔光把他拉进辅政的核心圈子,他一定会保护高肇,那样整个局面就会大变。但要堵住元怀夺权之路,不能只靠崔光效法东汉赵憙“横剑当阶,推下亲王”,还得在人事格局上让元怀不好再争。《魏书·肃宗纪》:“庚申(2月15日),诏太保、高阳王雍入居西柏堂,决庶政,又诏任城王澄为尚书令,百官总己以听于二王。”这样就在形式上确定了元雍、元澄二王辅政的格局,二人的资历是其他宗王都比不上的,元怀自然不敢再争。这也决定了朝堂内外,再没有人为高肇说话。

接下来,洛阳上层都紧张地关注着西边的消息。虽然难知细节,以情理推,孝明帝“告凶问”的诏书从发出到抵达至少要十来天,“朝夕悲泣,至于羸悴”的高肇赶回洛阳,也需要差不多同样长的时间,那就到了二月上旬。可想而知,洛阳朝廷对他每天的行程一定十分清楚,报告他行踪的人员一日多批地出入洛阳,络绎于道。二月庚辰(515年3月7日),高肇抵达洛阳西郊,驻马不进,宿于城西的瀍涧驿亭。而同一天,洛阳宫里举办隆重仪式,尊皇后高英为皇太后。两件事发生于同一天,一定不是巧合。洛阳宫上演这场戏,当然是做给高肇看的,目的是让高肇安心进城。

据《北史·外戚传》,高肇住进瀍涧驿亭后,家人前来相迎,恐怕也是执政者特意放出来转告有关皇太后的消息。心事重重的高肇不见家人,继续他的忐忑不安。次日一早(515年3月8日),高肇从驿亭出发,东入洛阳,“直至阙下,缞服号哭,升太极殿,尽哀”。高肇在宣武帝的梓宫(棺材)前大哭一场,行礼完毕,司礼官引导他往西,似乎是到太极殿西侧的西柏堂见高阳王元雍,见之前先到紧挨西柏堂的舍人省(中书舍人值班的地方)休息。

元雍和于忠早已安排十多名直寝壮士埋伏在舍人省内,其中有后来成为北魏后期著名将领的伊瓫生。司礼官引导高肇走过太极殿西庑,前往舍人省时,在一旁行丧守孝的众多王公贵人都知道接下来会发生什么,难免指指点点,窃窃私语,其中就有曾和高肇发生过正面冲突的清河王元怿,以及一直小心翼翼不敢得罪高肇的任城王元澄。照说广平王元怀也应该在场,如果他在场,大概是会有点为舅舅感到难过的。高肇一踏入舍人省,“壮士搤而拉杀之”。然后辅政诸人“下诏暴其罪恶,称为自尽”。因暂时不愿牵扯太广,诏书特别强调“自余亲党,悉无追问”,只对高肇本人“削除职爵,葬以士礼”。一直等到黄昏时分,街上行人稀少之时,“乃于厕门出其尸归家”。

据《北史》,高肇的败亡在出征时已见其兆。从洛阳出发前,他跟西征诸将二十多人一起,进入皇宫,到太极殿东堂辞别宣武帝,“亲奉规略”。入宫时,高肇的坐骑留在太极殿宫院的西门神虎门外,这匹骏马突然“无故惊倒,转卧渠中”,极其狼狈地倒在门边的沟渠里,马背上的鞍具都折腾得破碎了。这一场景,当然足以引发“众咸怪异”。高肇辞别皇帝,出了神虎门,正待上马启程,却见到这番景象,“恶焉”。对事后诸葛亮们来说,这算是预言了三个月后高肇的下场。