书籍装帧是对书籍进行整体设计的艺术活动,涵盖了从书籍内容的组织、排版,到封面、封底、书脊、内页纸张、插图等各个方面的设计,以实现书籍内容与形式的完美统一。其中,封面设计是书籍装帧的重要组成部分,它是书籍的“门面”,通过色彩、图形、文字等元素的组合,吸引读者的注意力,传达书籍的主题和内容,同时体现书籍的整体风格和特色。

回过头来看,许多人发现,七十年代的书籍封面设计,已经成为前无古人、后无来者的巅峰之作,特别的漂亮,让人十分地惊艳。给人感觉,五六十年代,无法媲美,八九十年代,望尘莫及,2000年后,更是难望项背。这是为什么呢?

笔者对50年代到现在的书籍进行了纵向梳理,对比发现,读者之所以觉得七十年代的书籍封面一枝独秀,主要有以下几个原因。

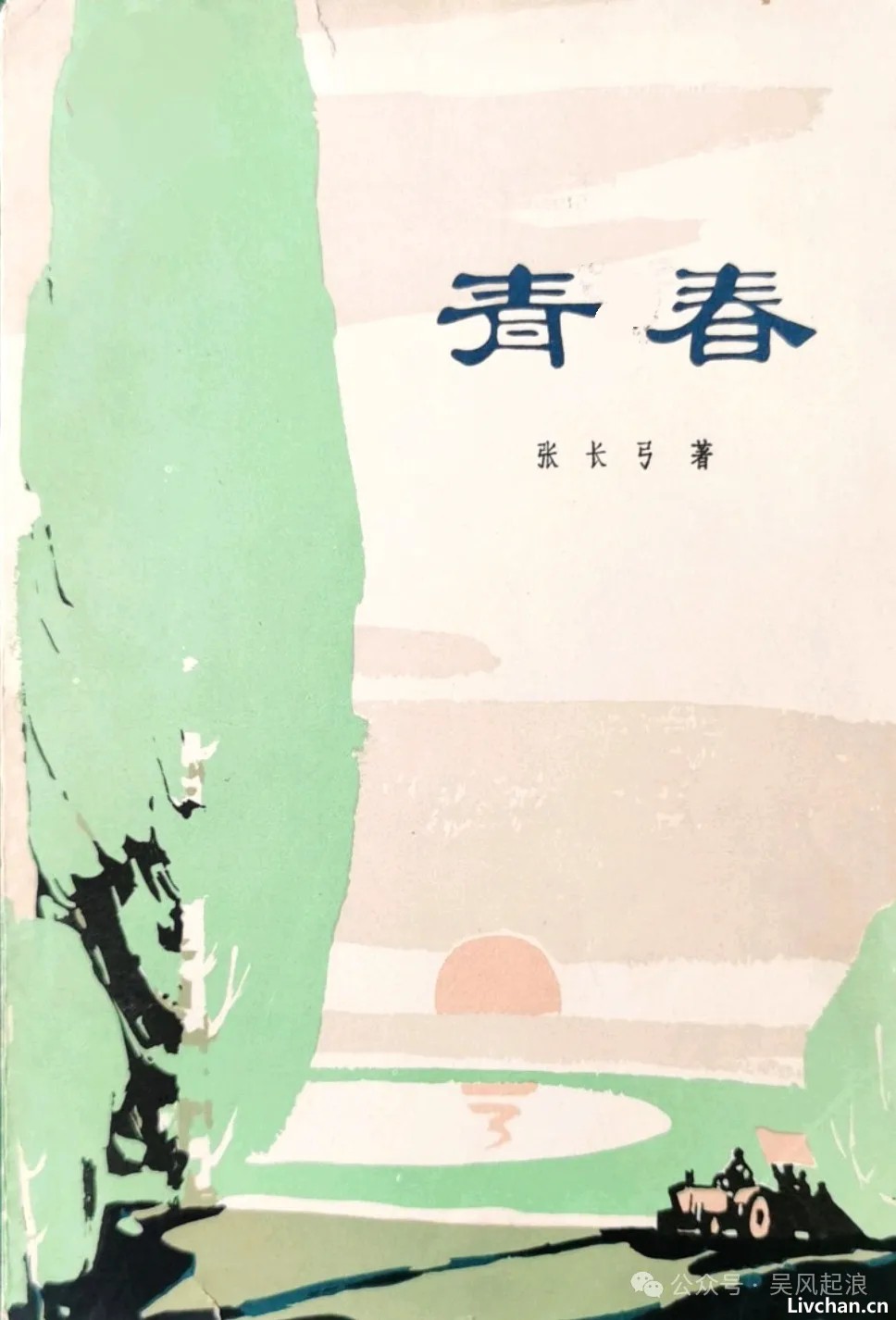

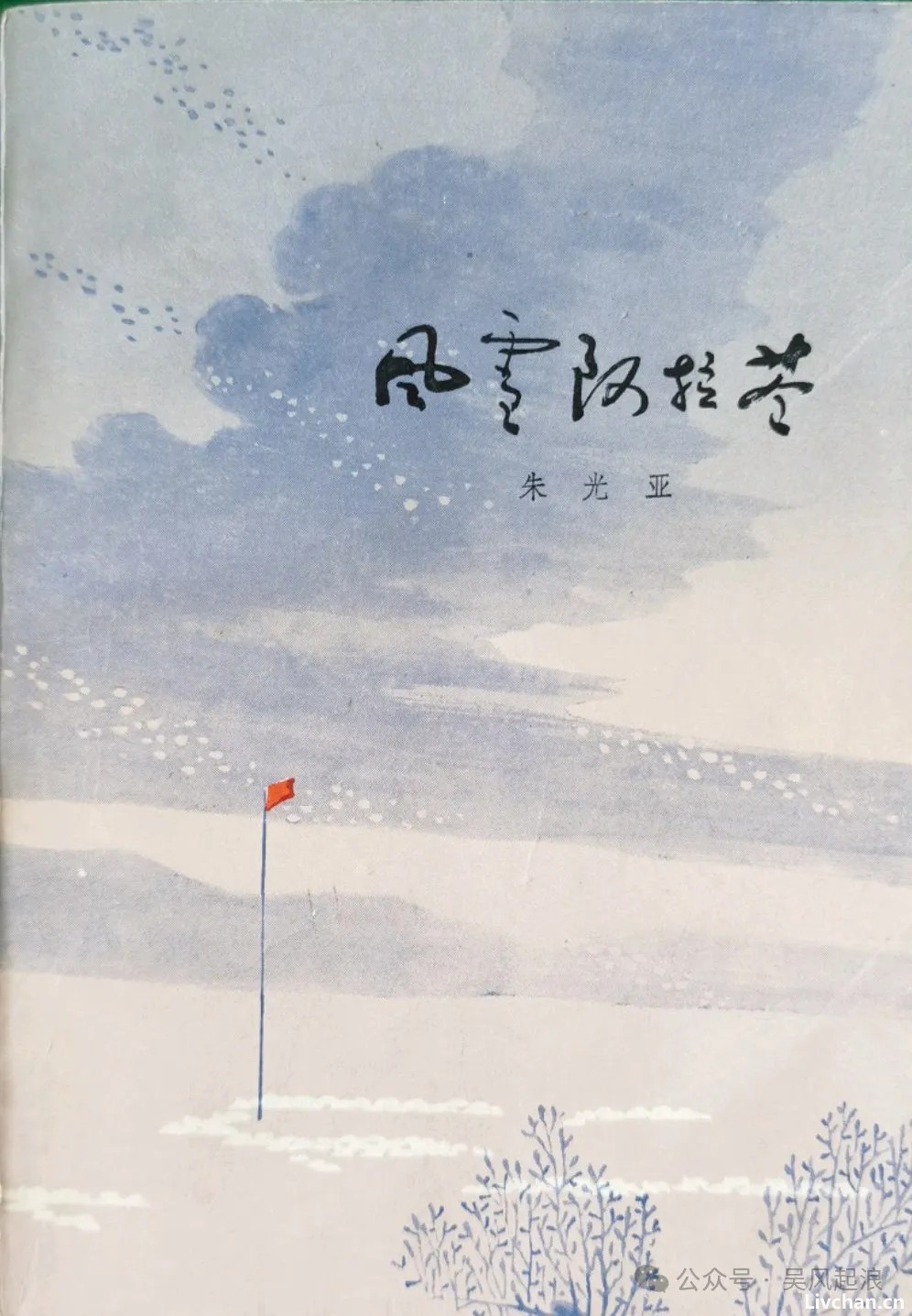

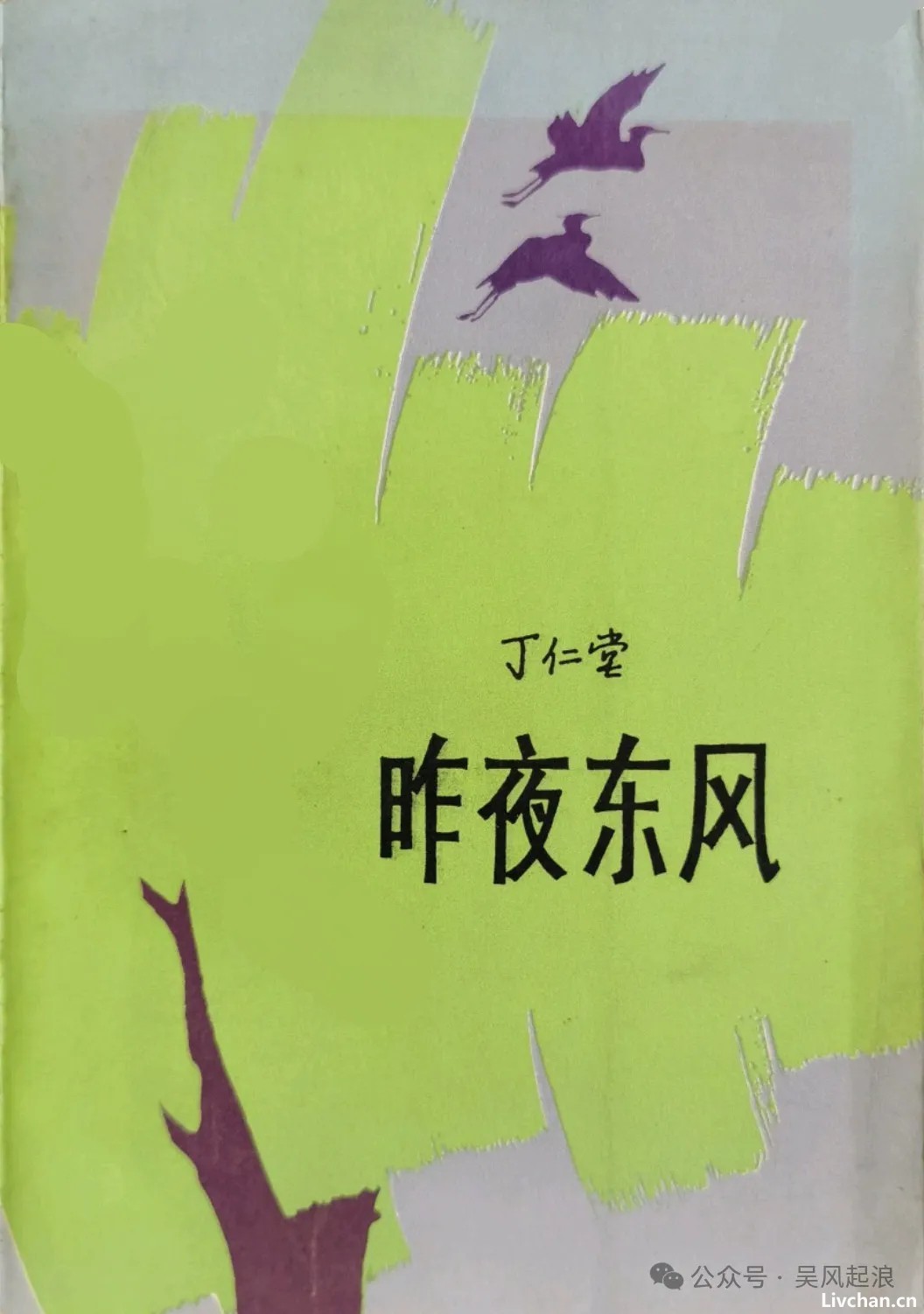

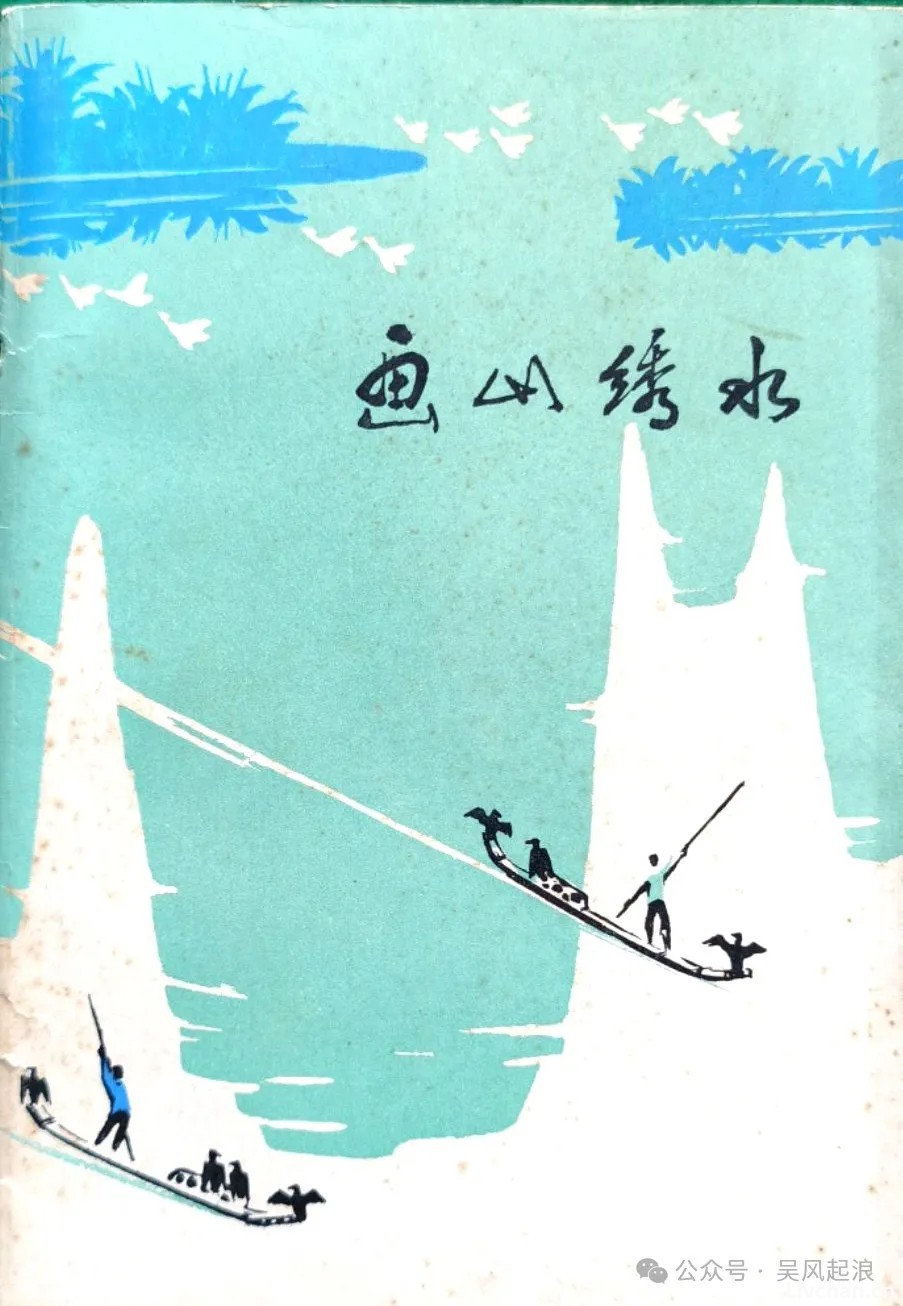

一是七十年代,出版社都配备有专门的书籍设计人员。不管是色彩、构图、还是布局,都有专家做一定的考量。以致七十年代的封面色彩典雅,构图清秀,布局合理,他们特别擅长在32开的有限空间里,简略得当,留白合理,给人以黄金比例,就像一个身材匀称的姑娘,给人以美的享受。

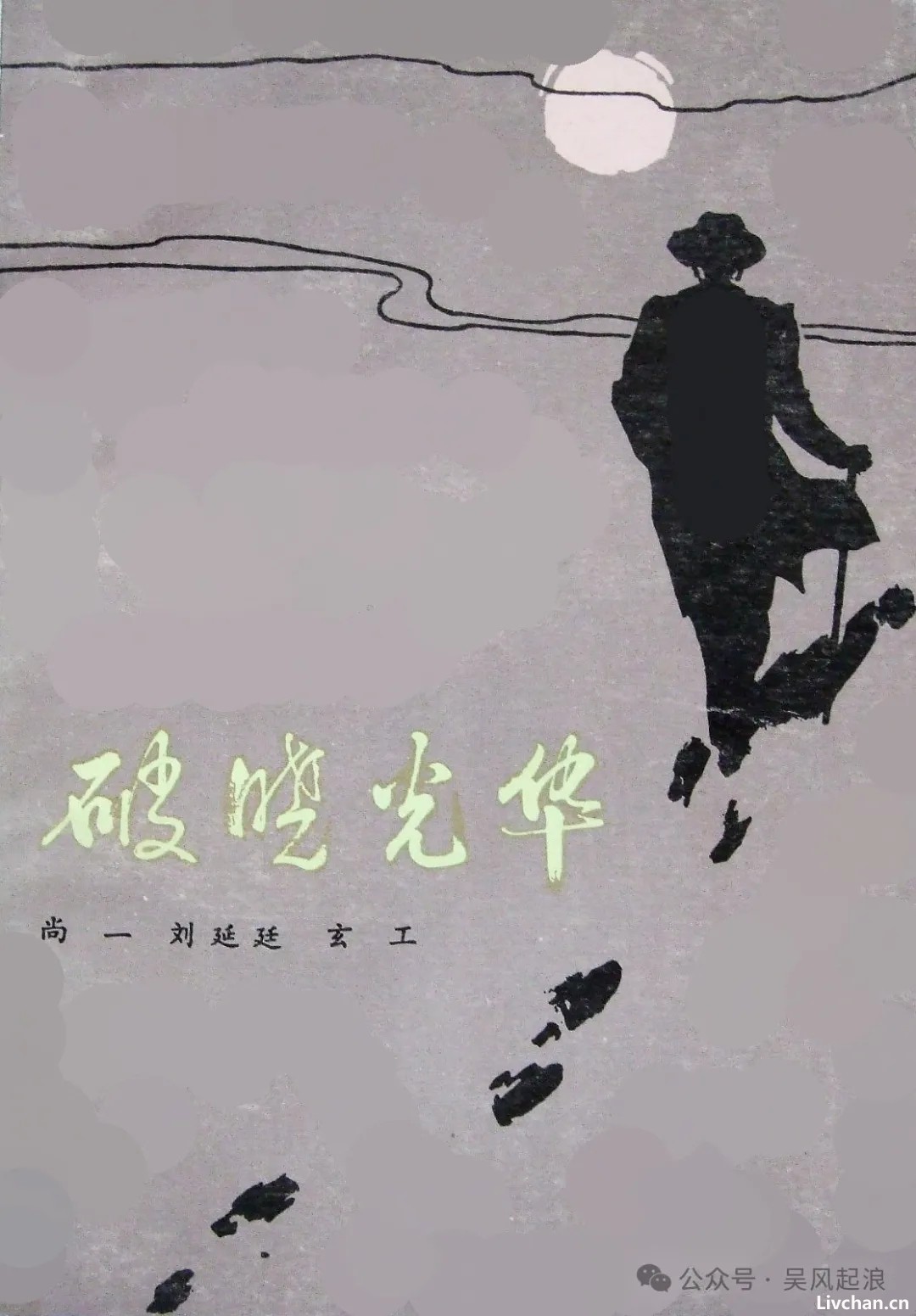

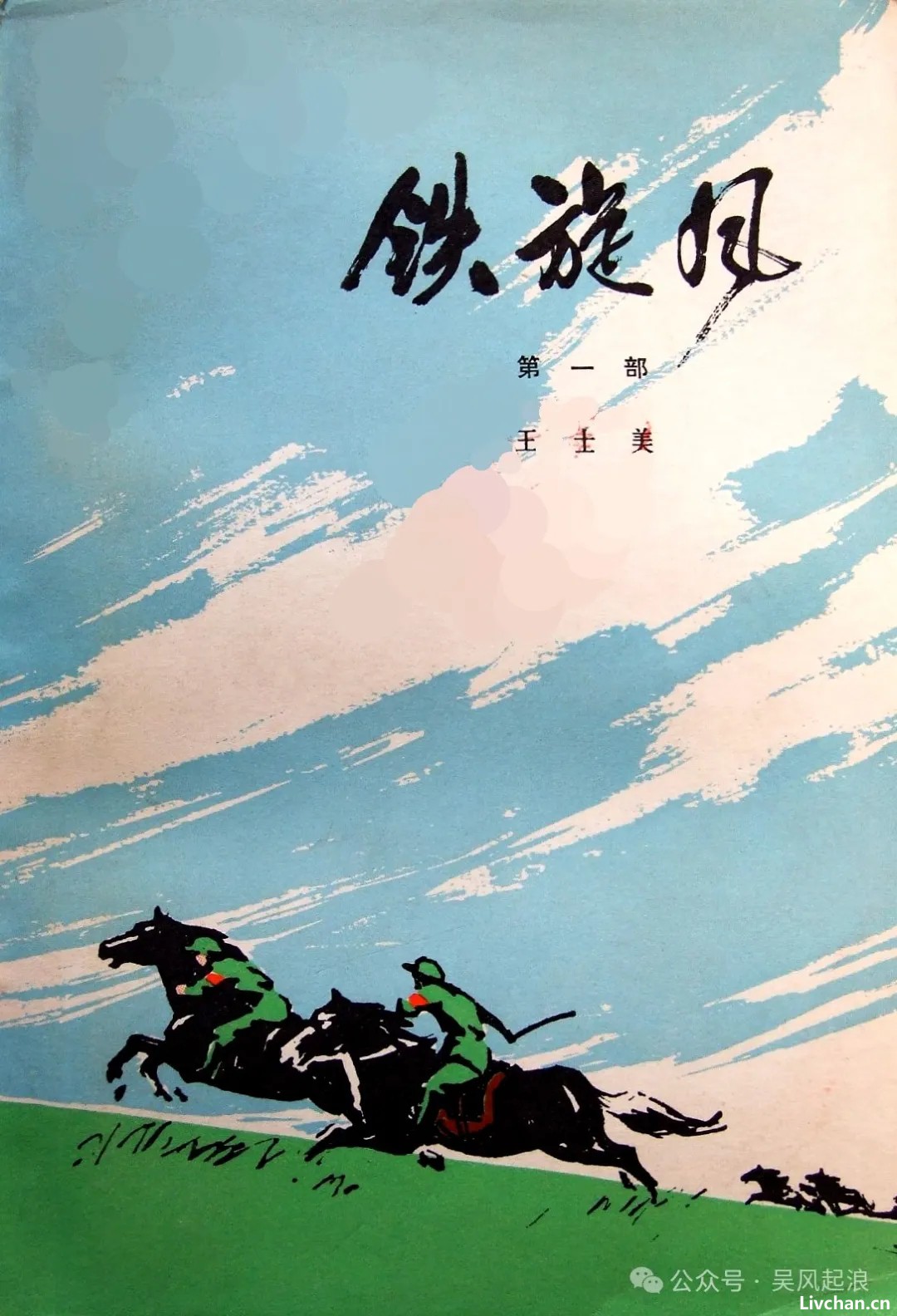

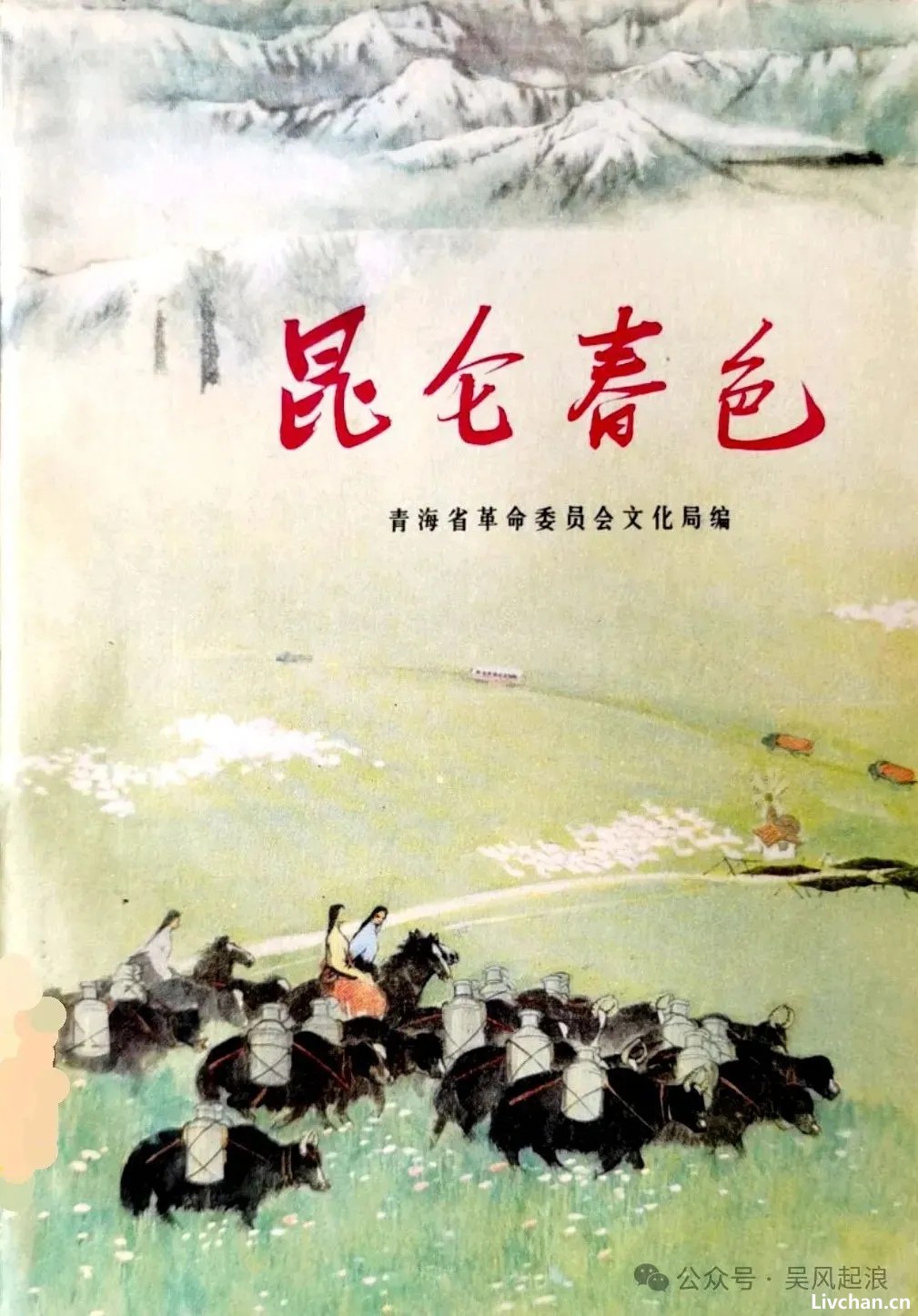

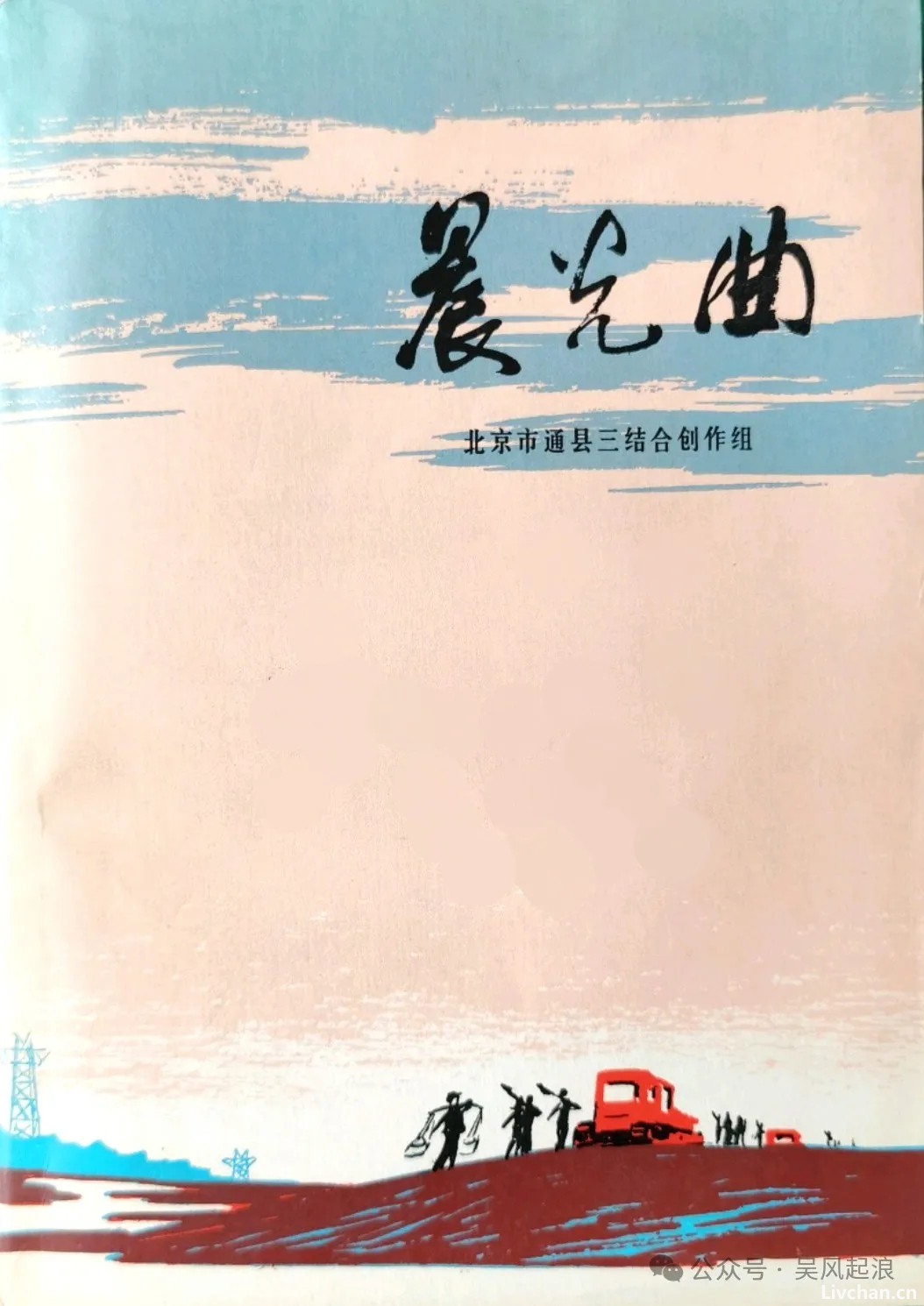

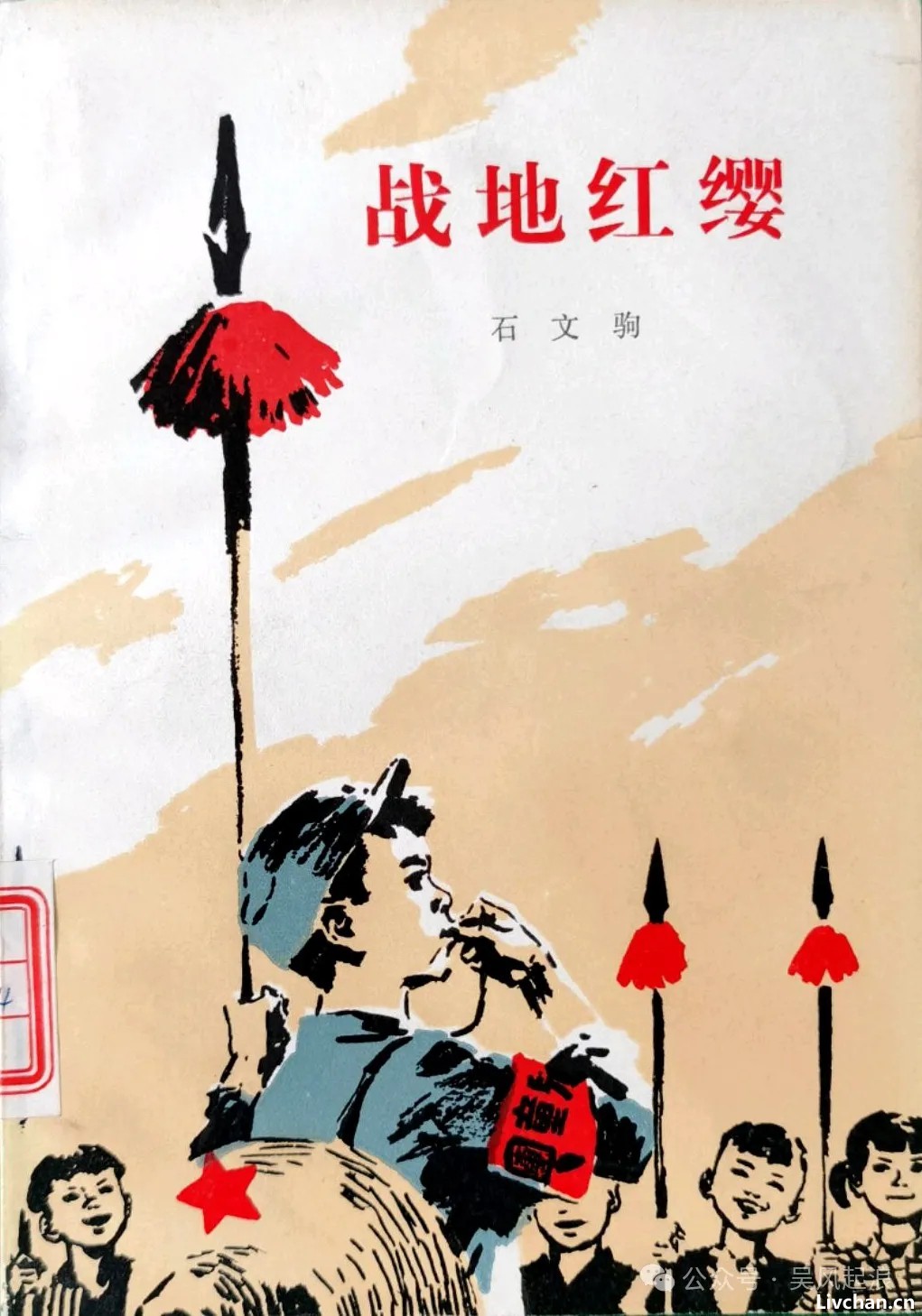

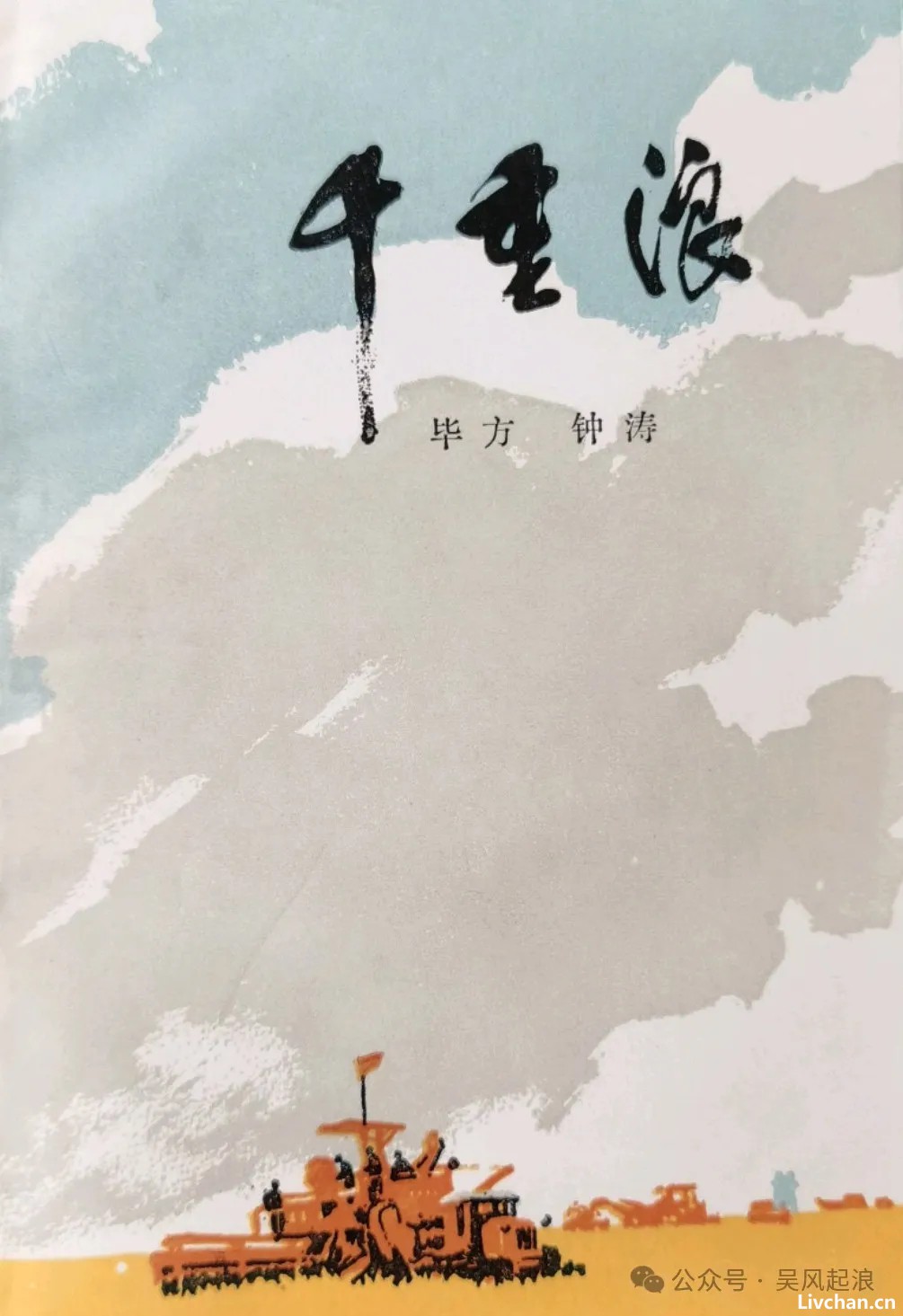

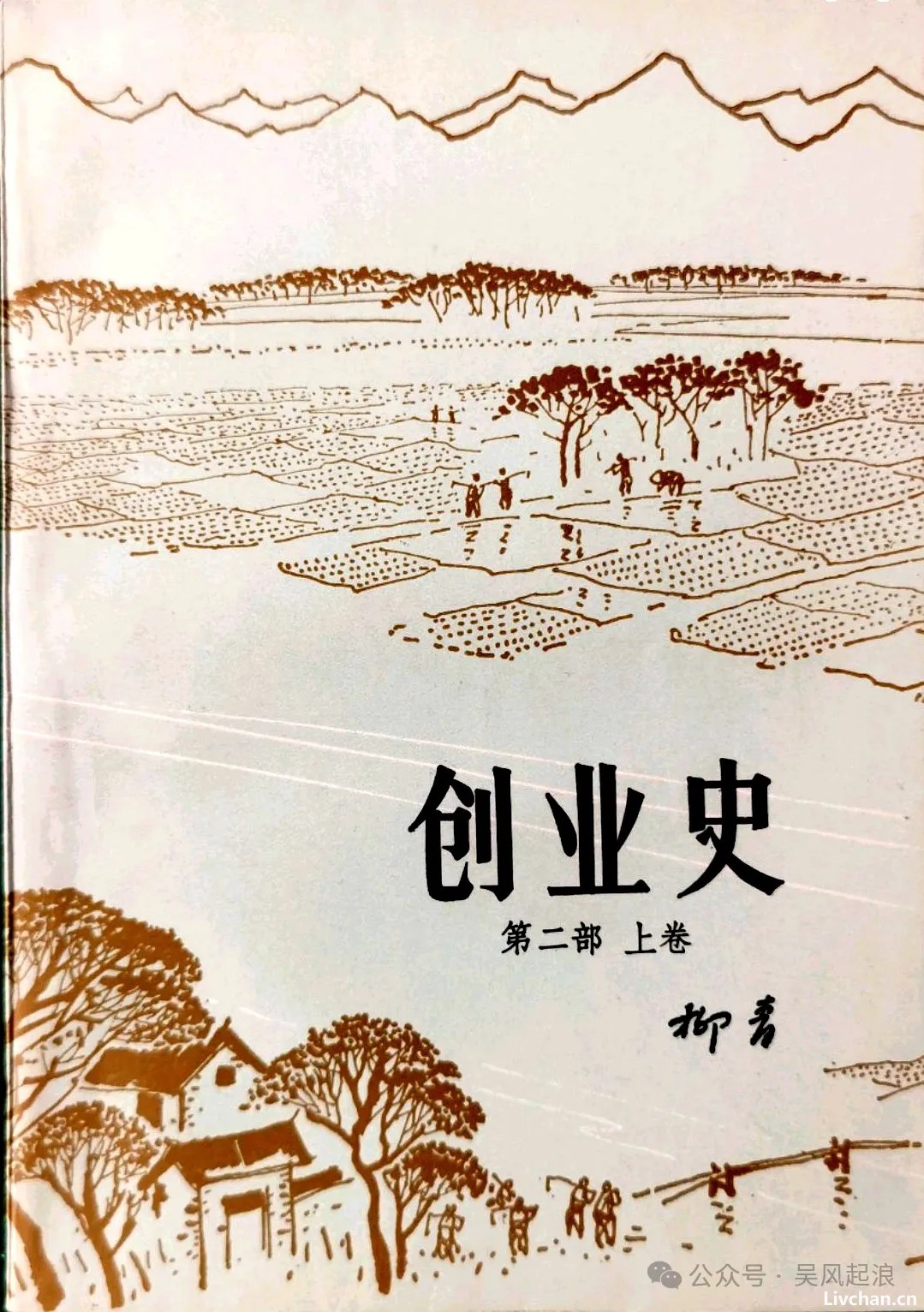

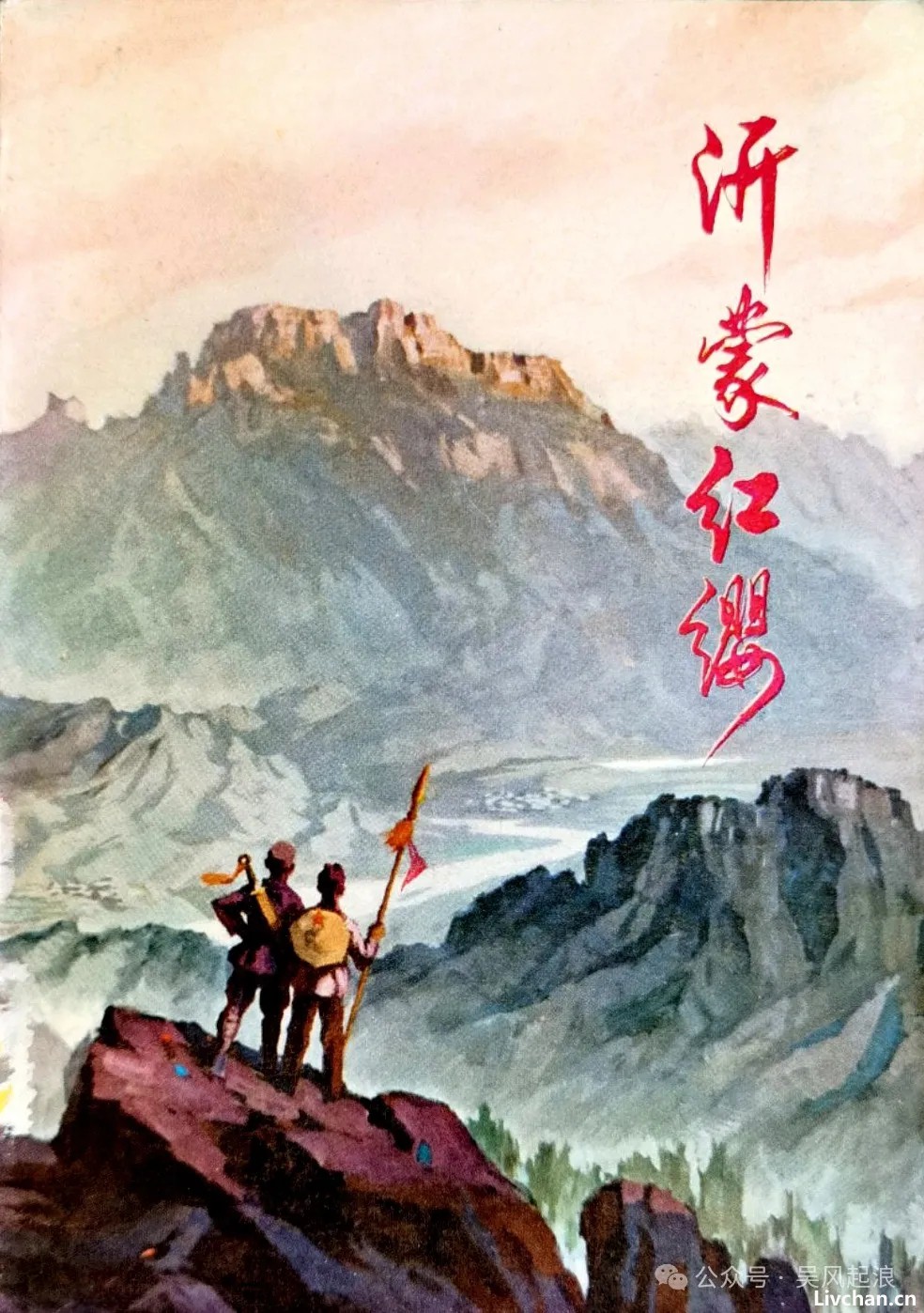

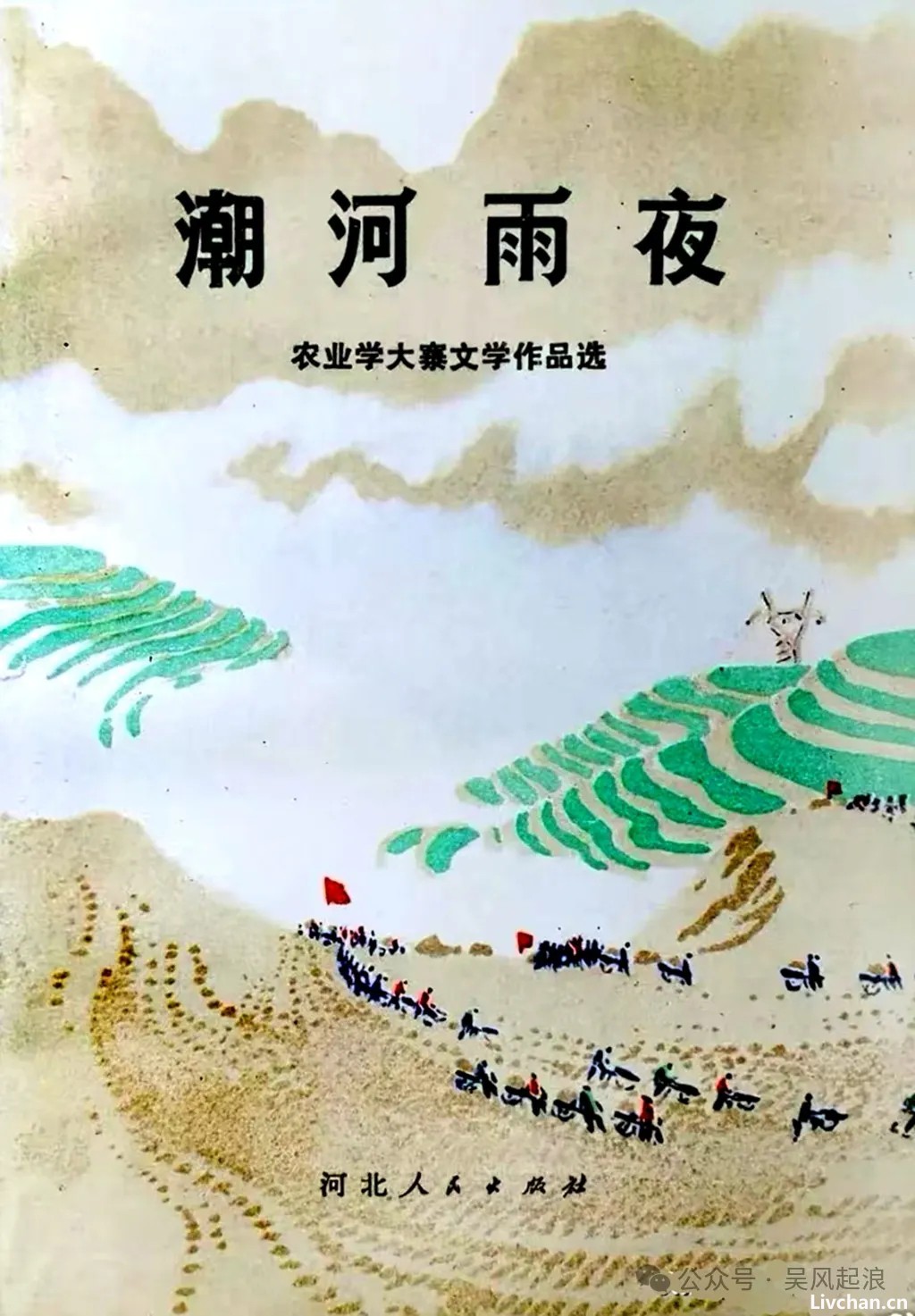

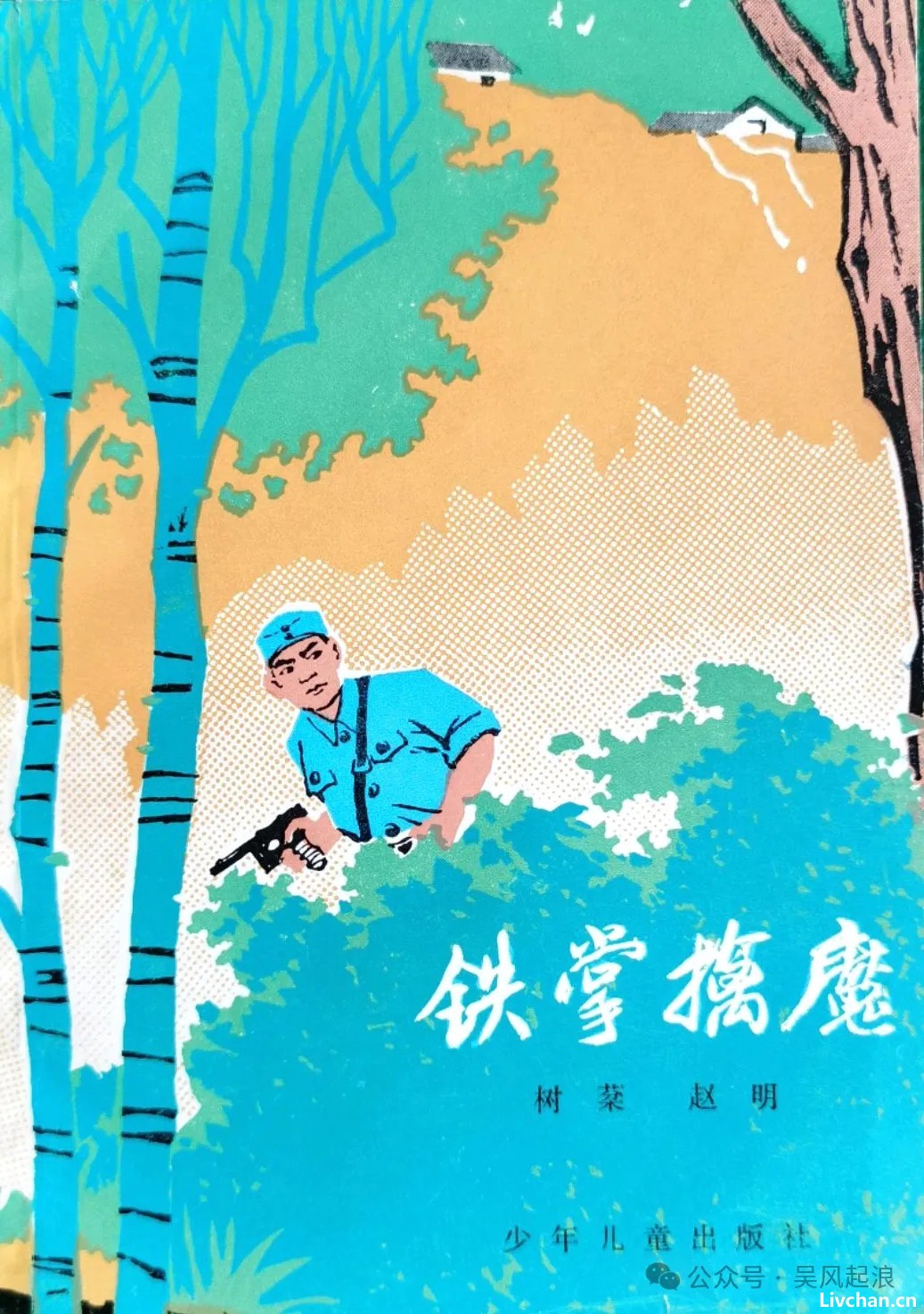

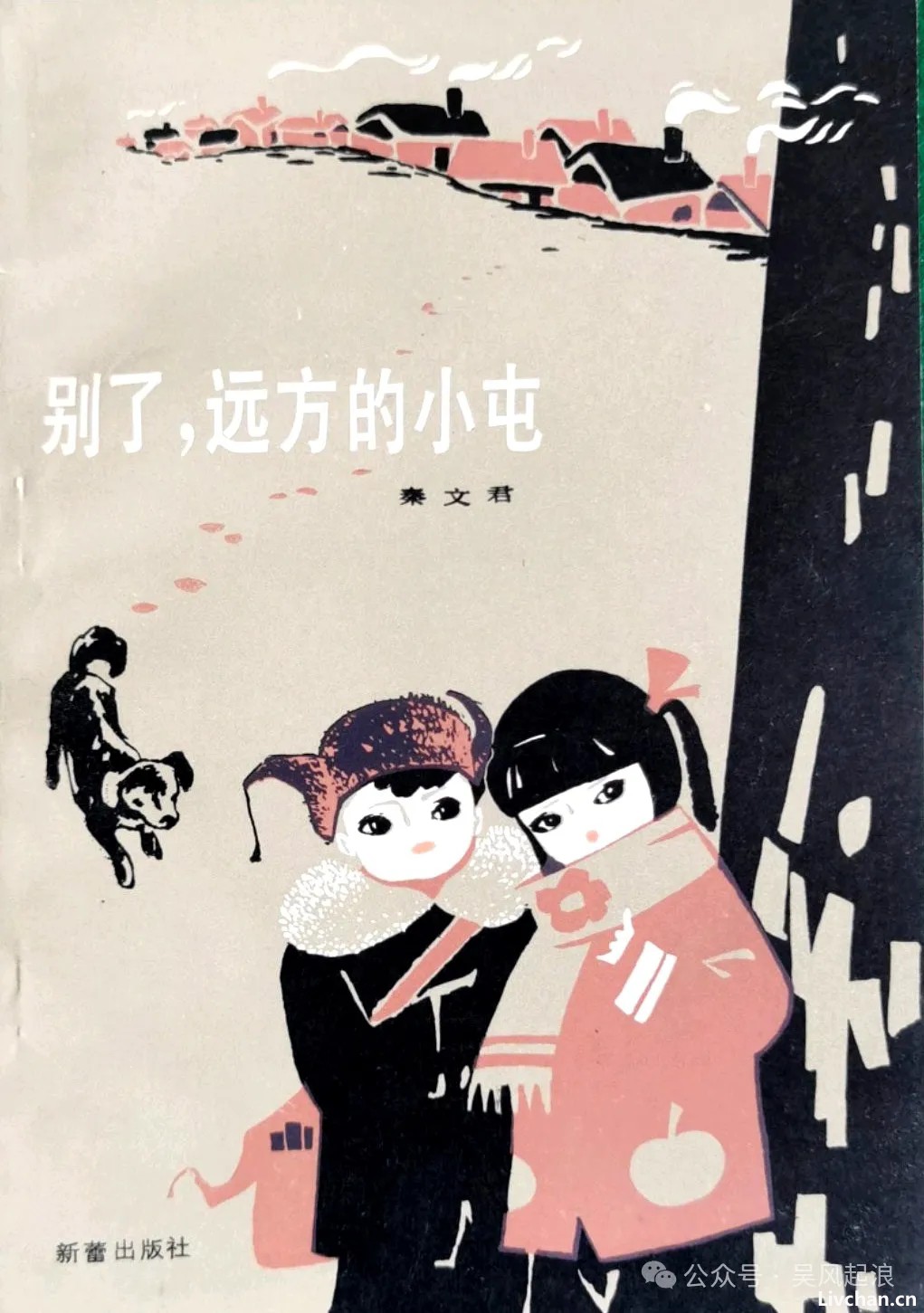

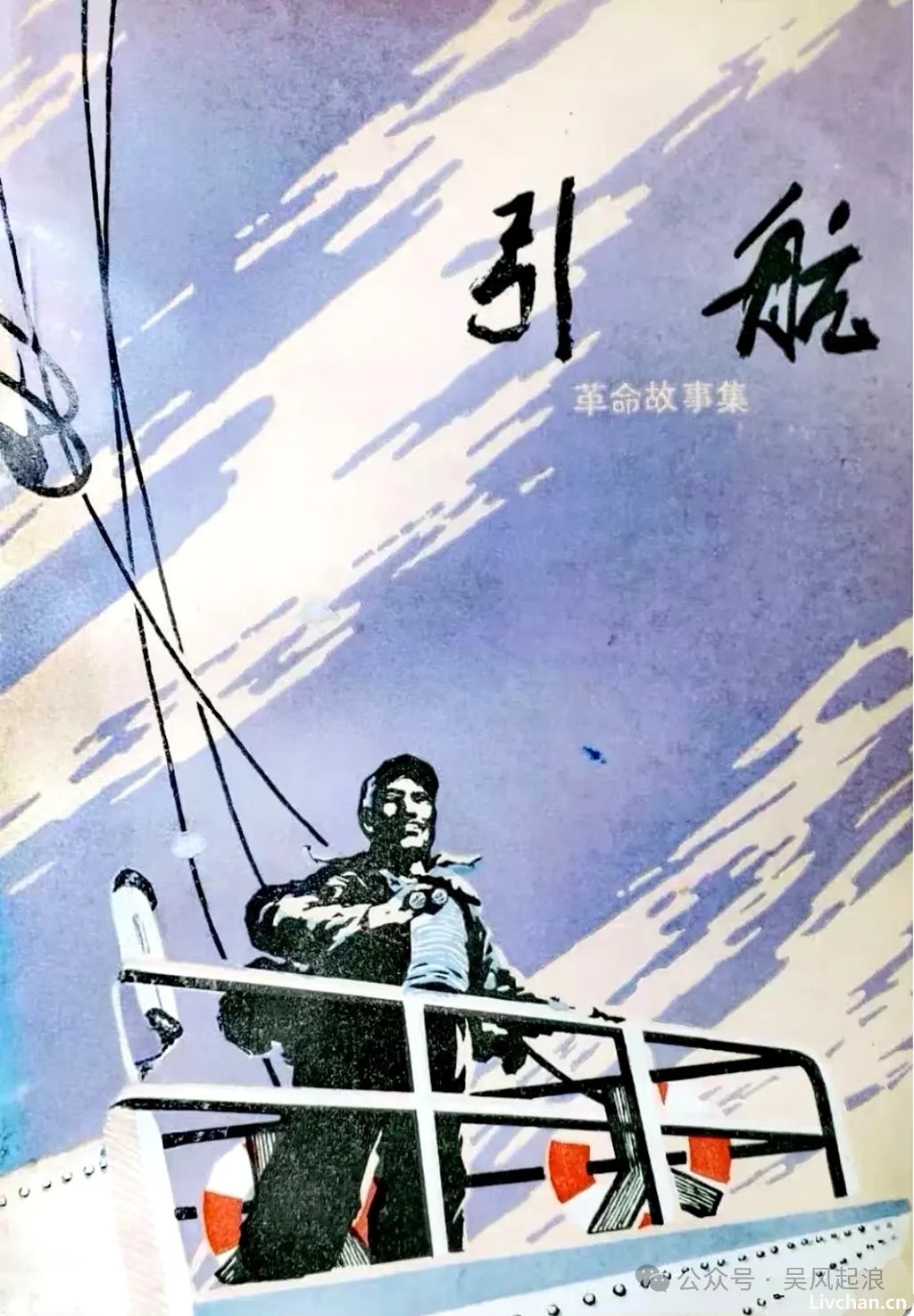

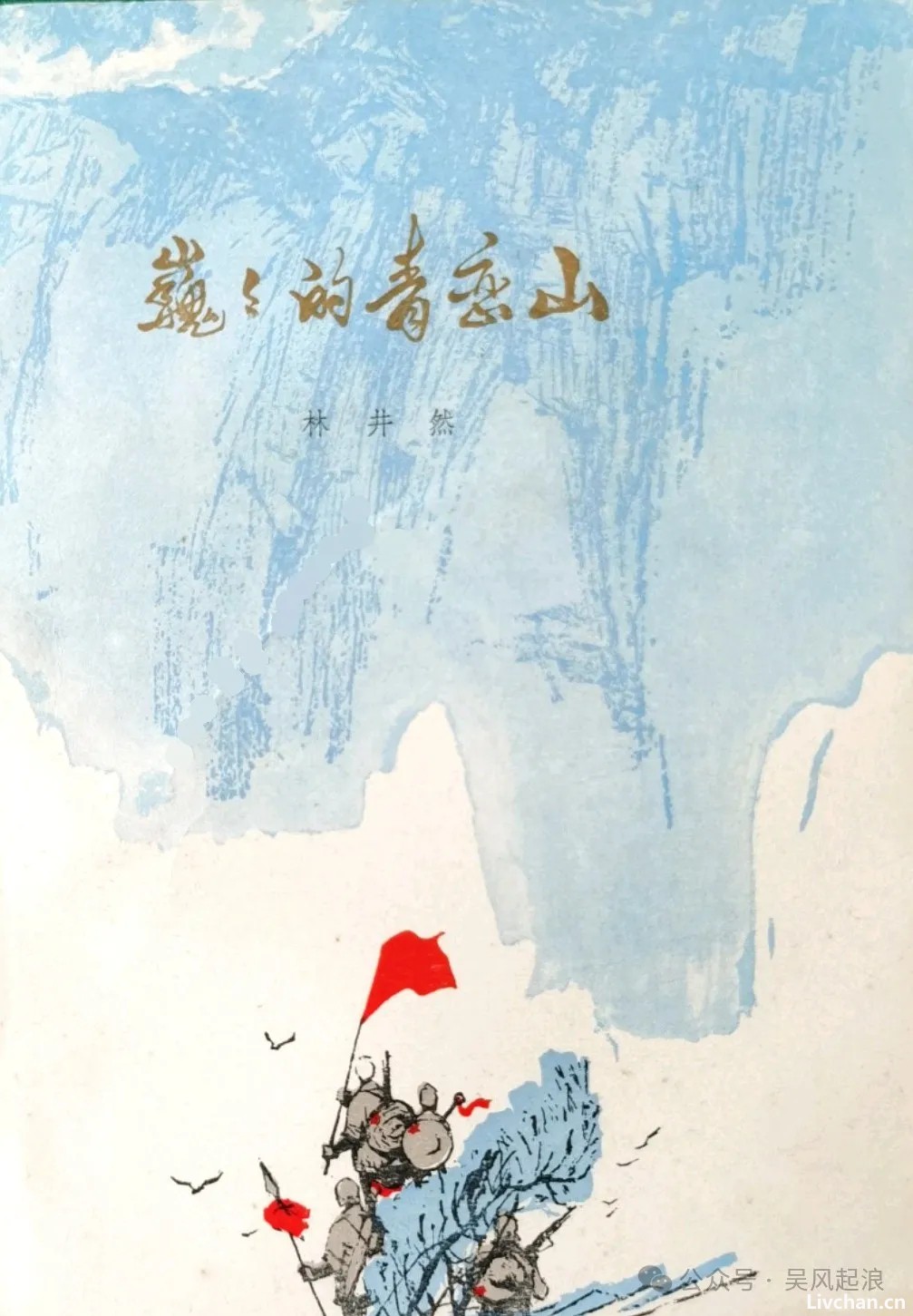

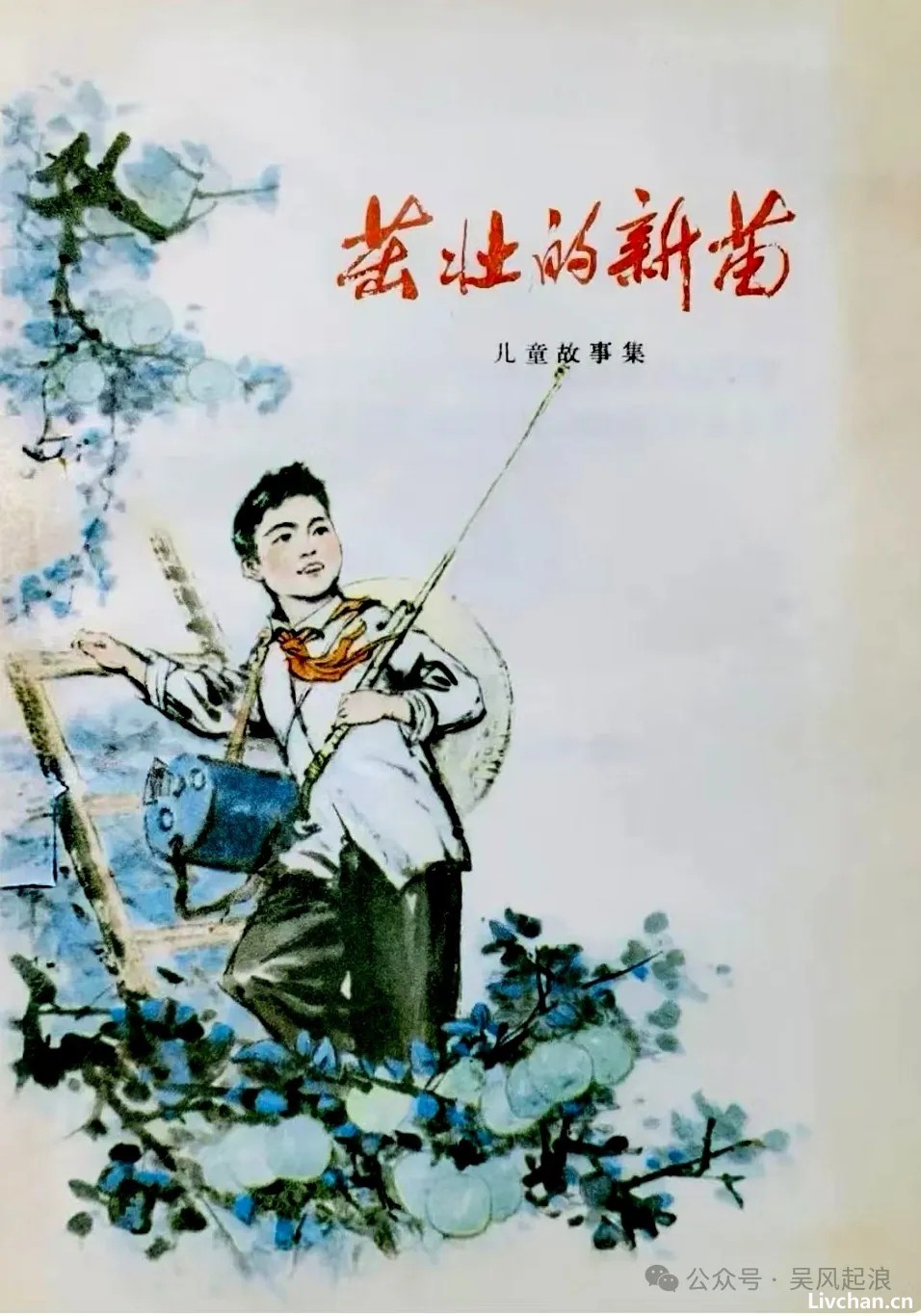

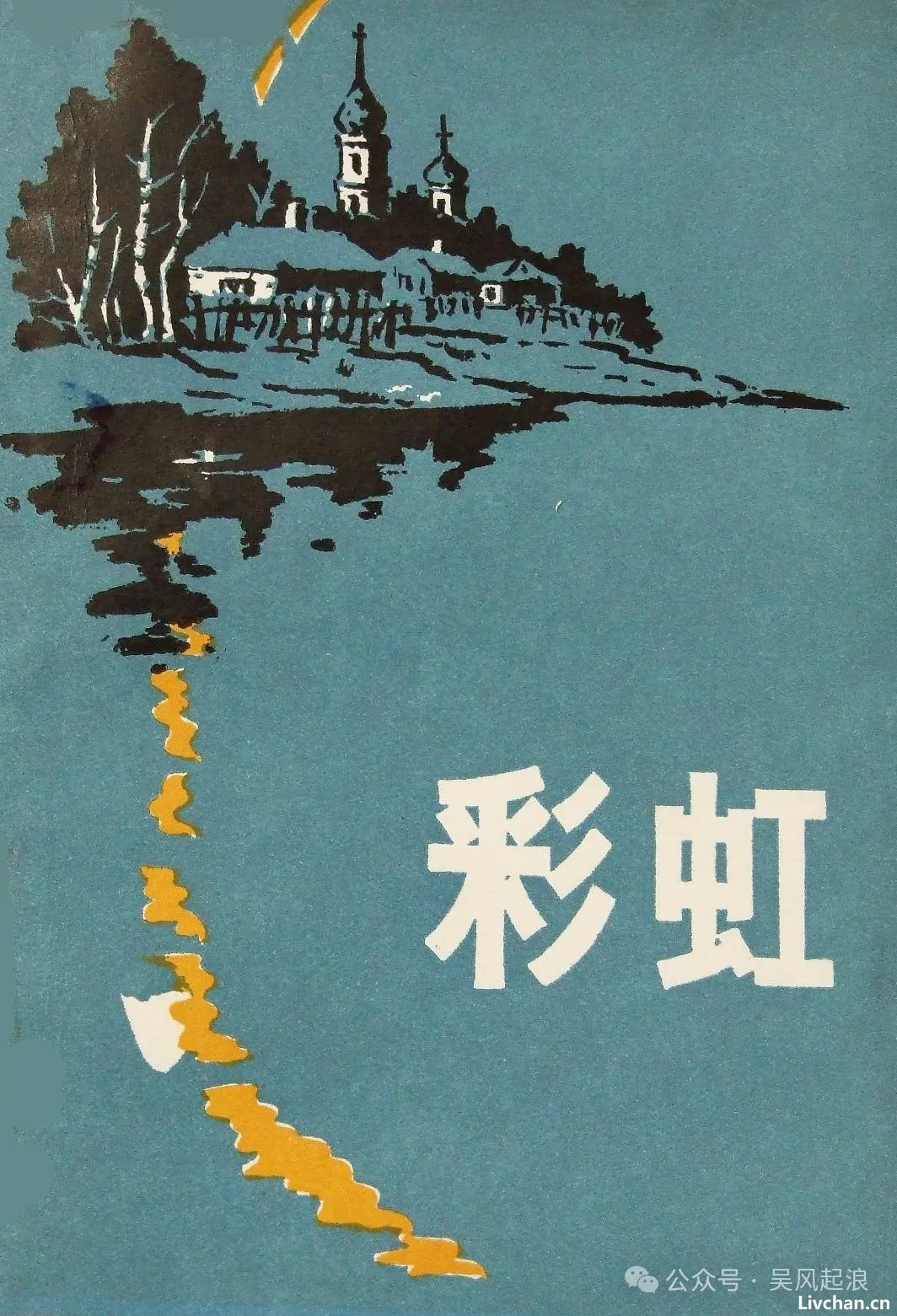

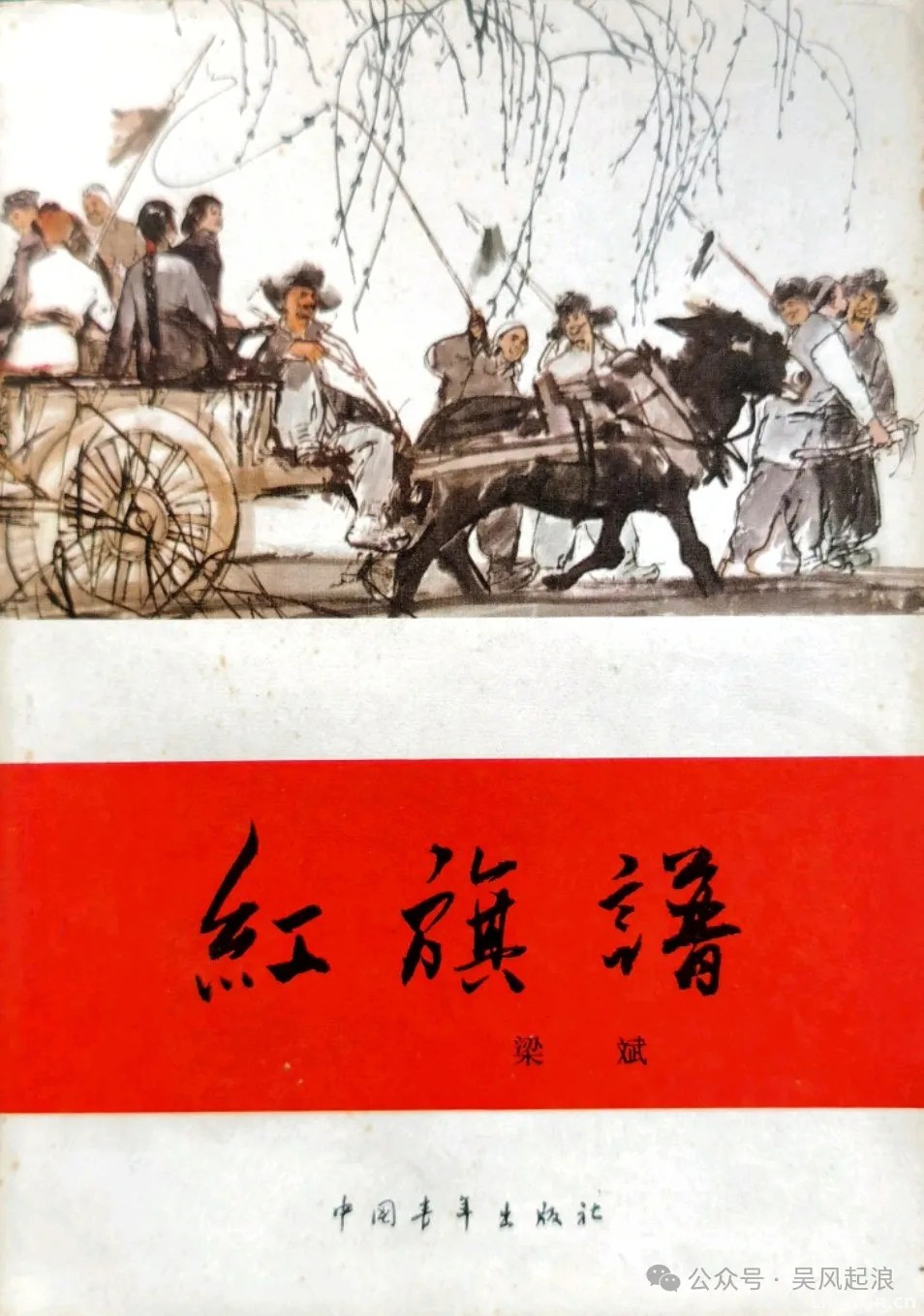

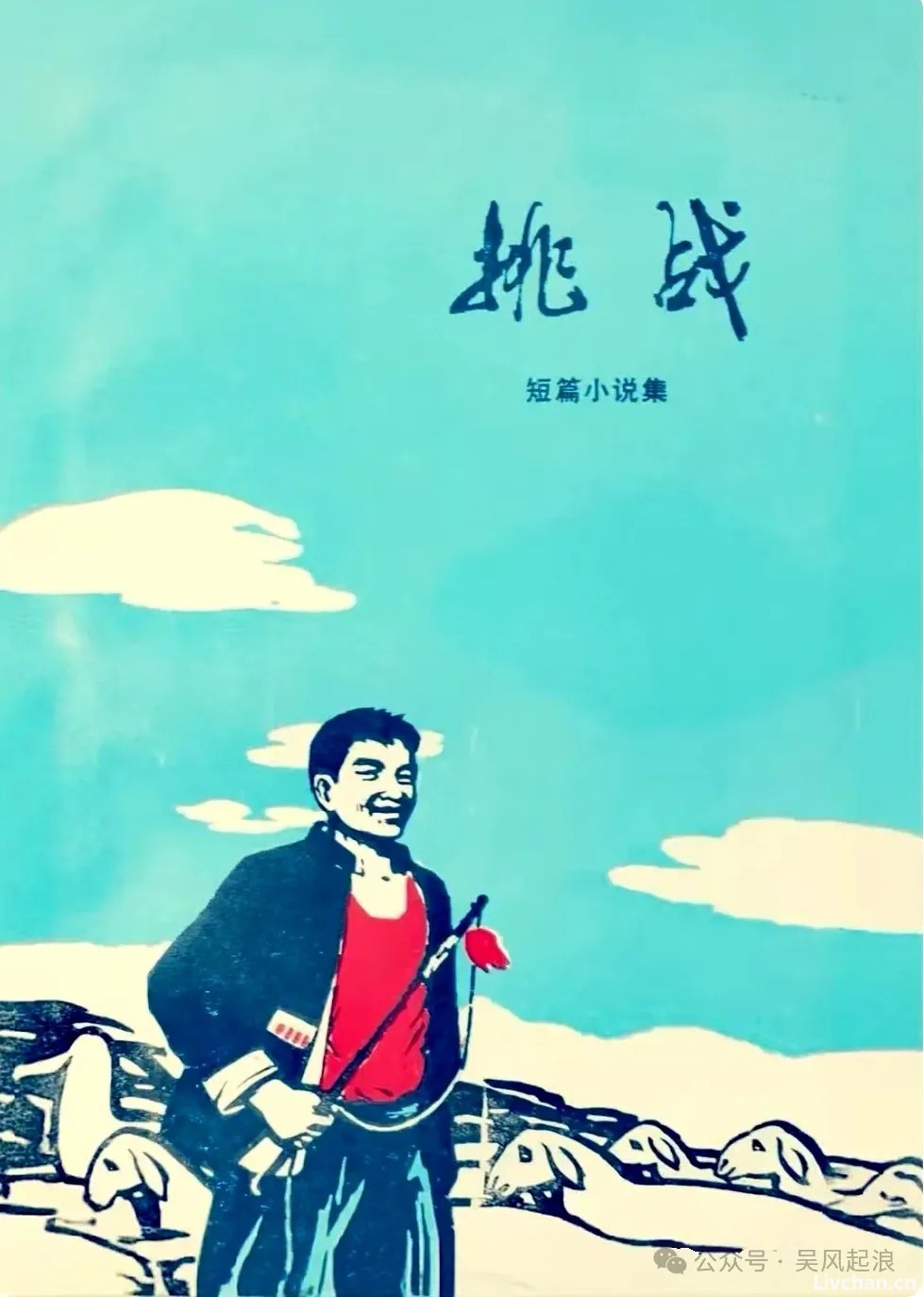

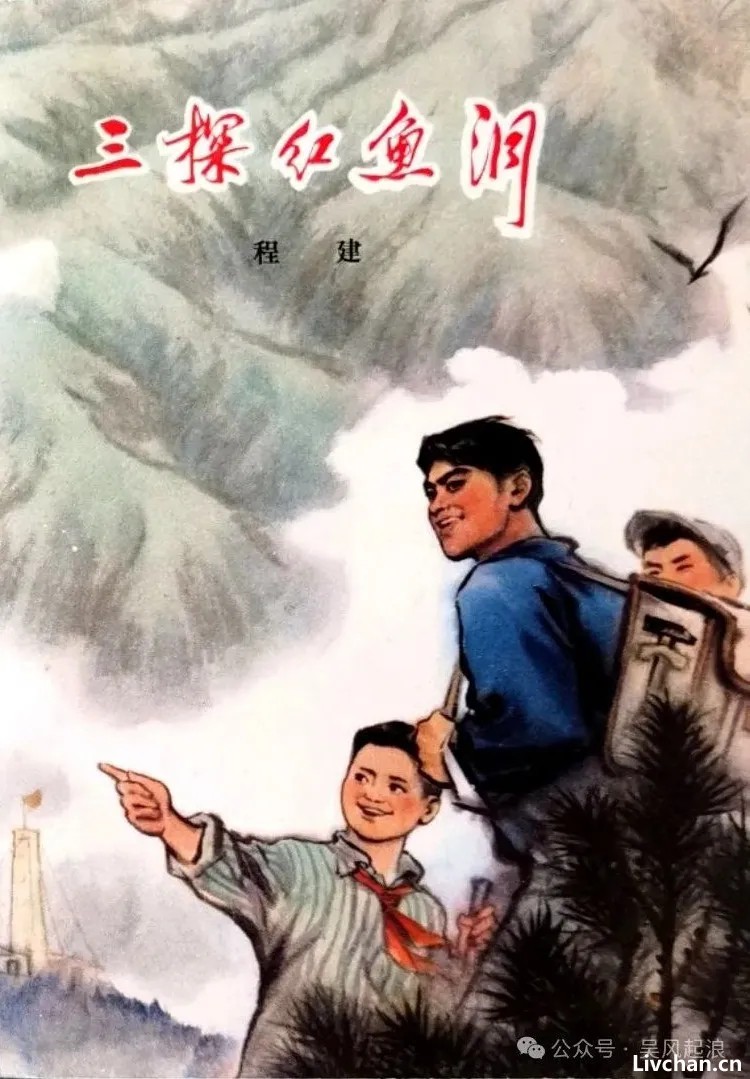

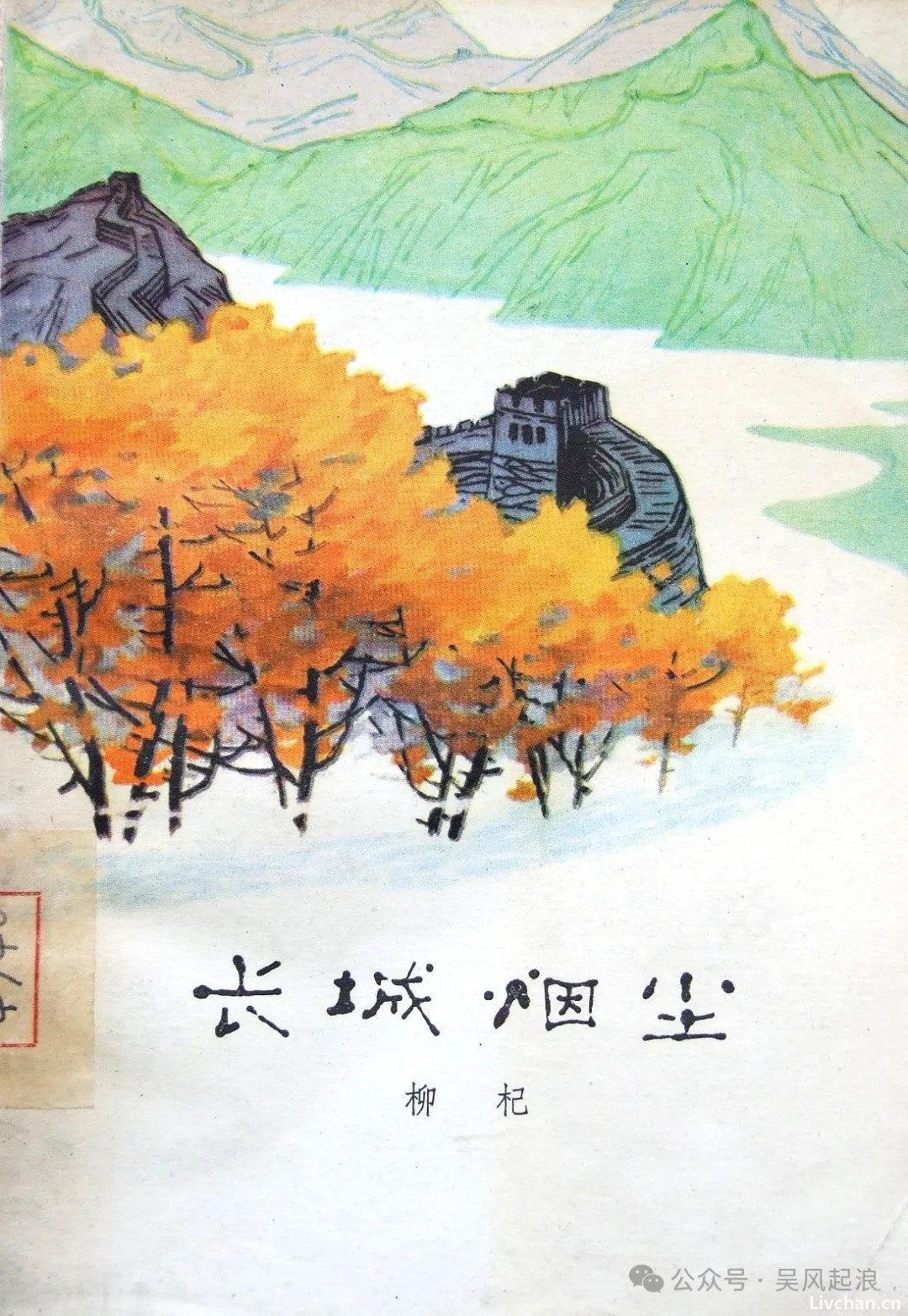

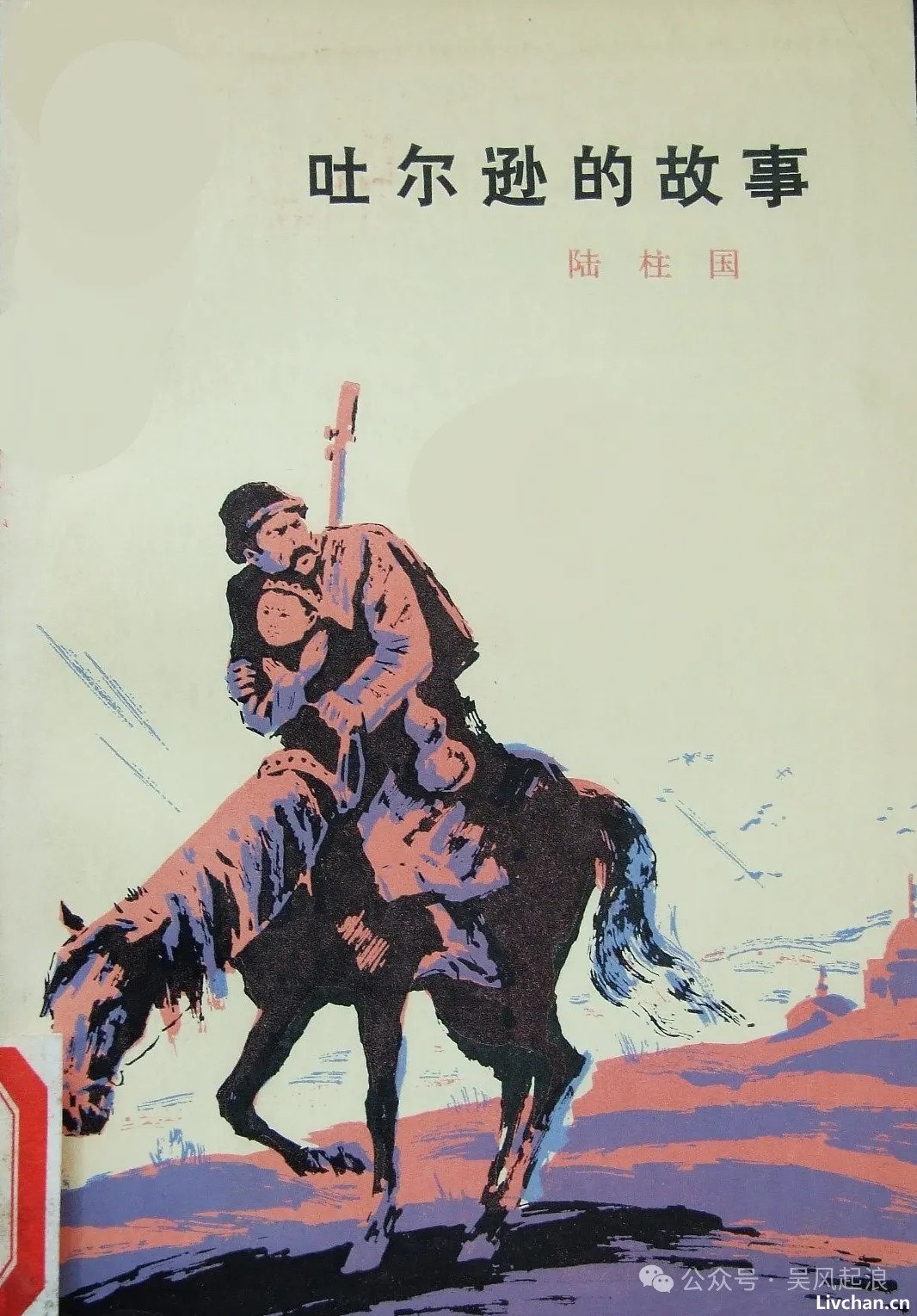

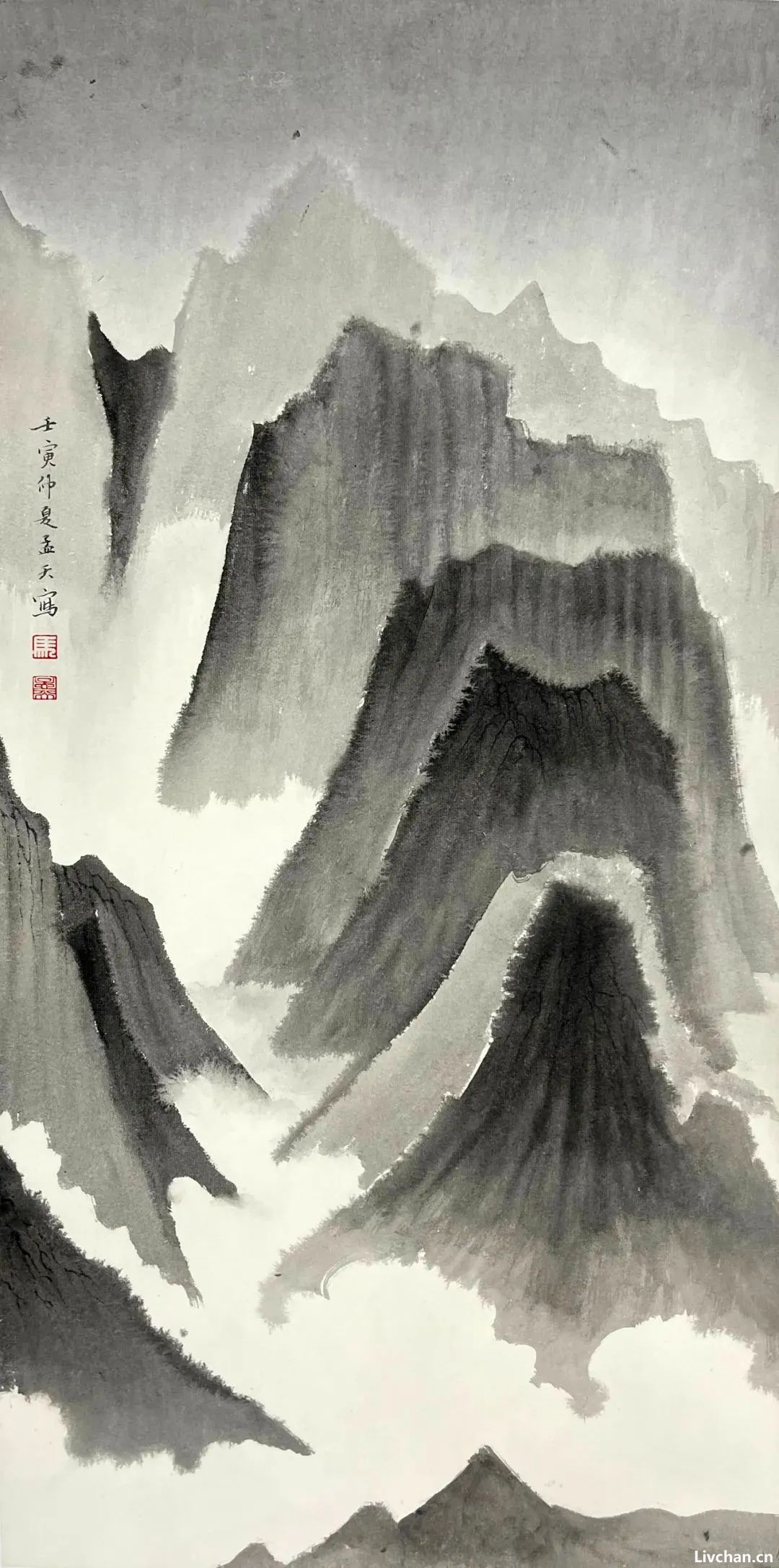

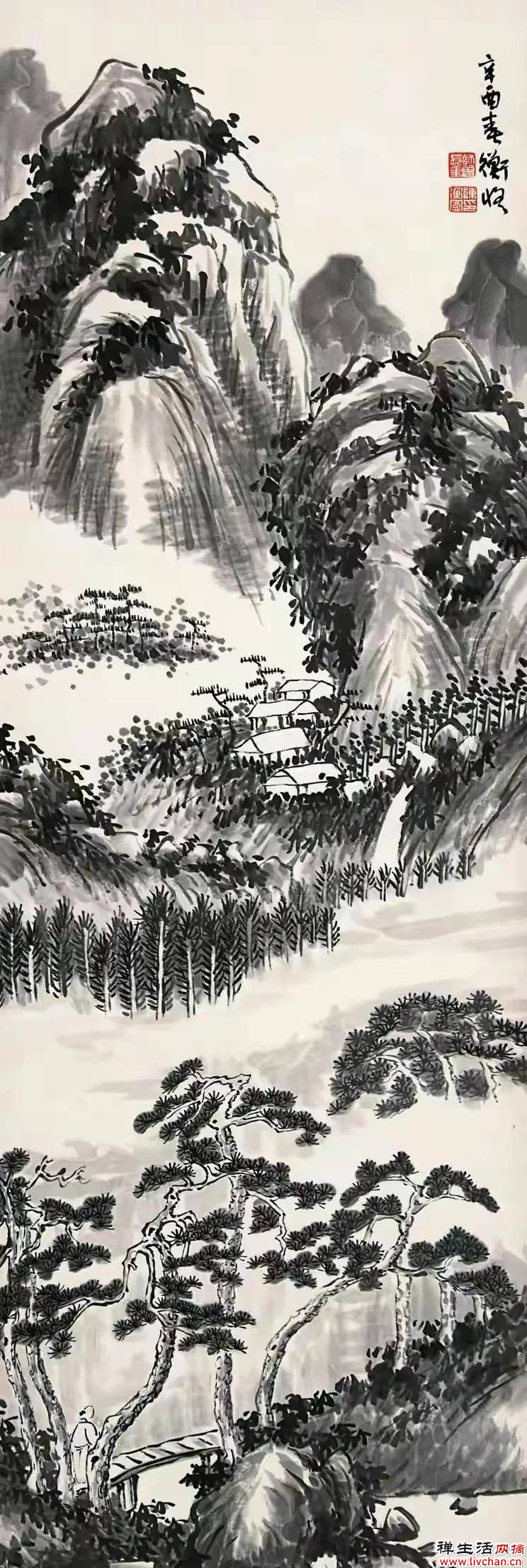

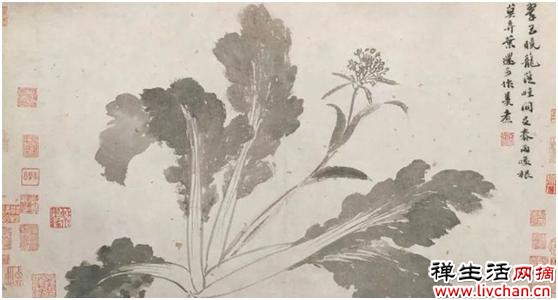

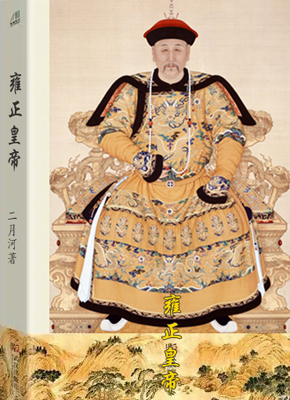

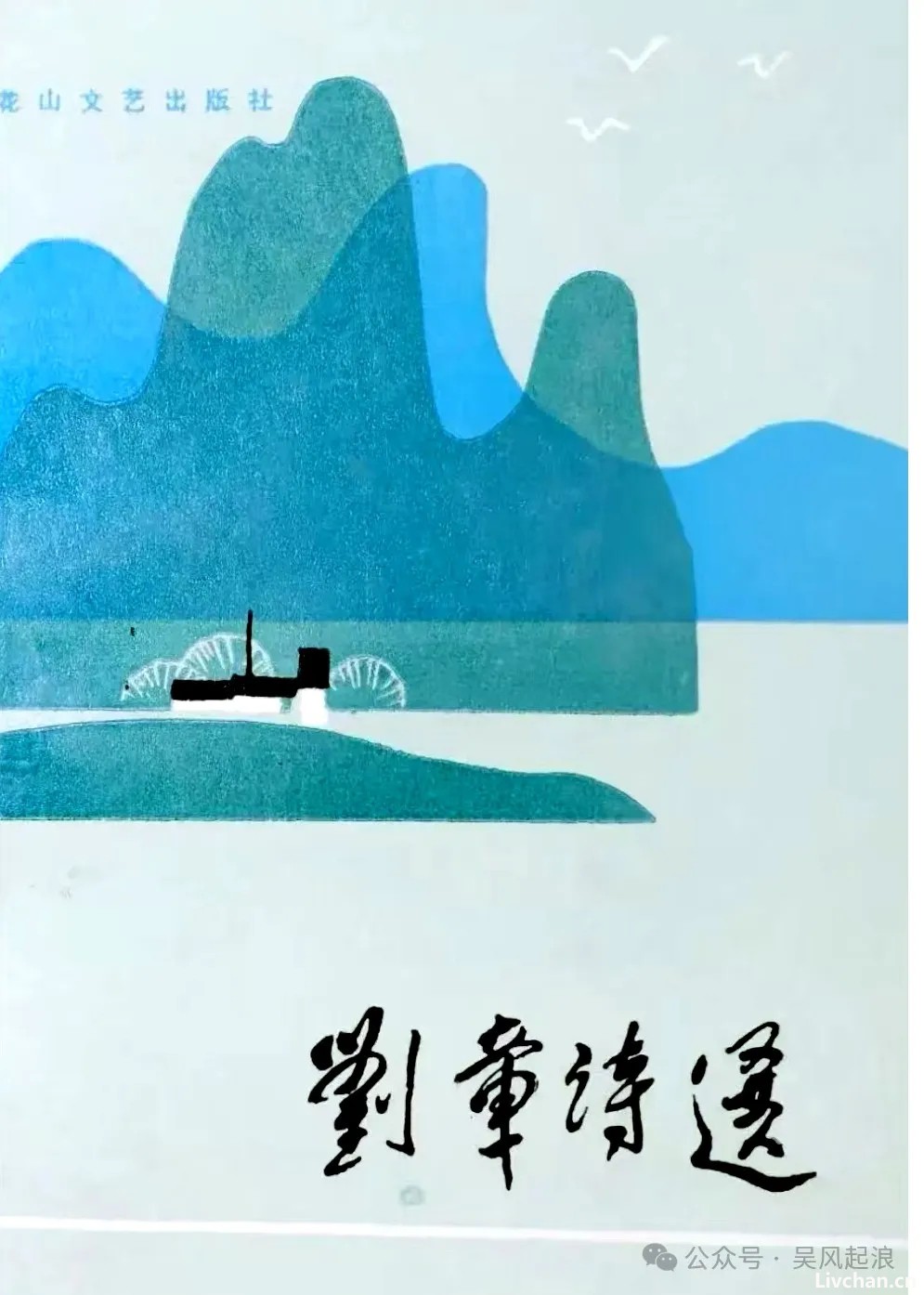

二是七十年代的封面,80%以上都是一幅精美的绘画作品。那时候的书籍封面,极少用摄影作品,而且这种绘画作品常采用写实风格的绘画,不用漫画,不用抽象画,大概都是一幅幅精美的国画、水彩画。也有用油画、水粉画的,但相对比较少,主要还是以靓丽的国画为主,而且还是以写意国画为主,避免了工笔画的呆板,显得每幅封面灵动,明快、有韵味。

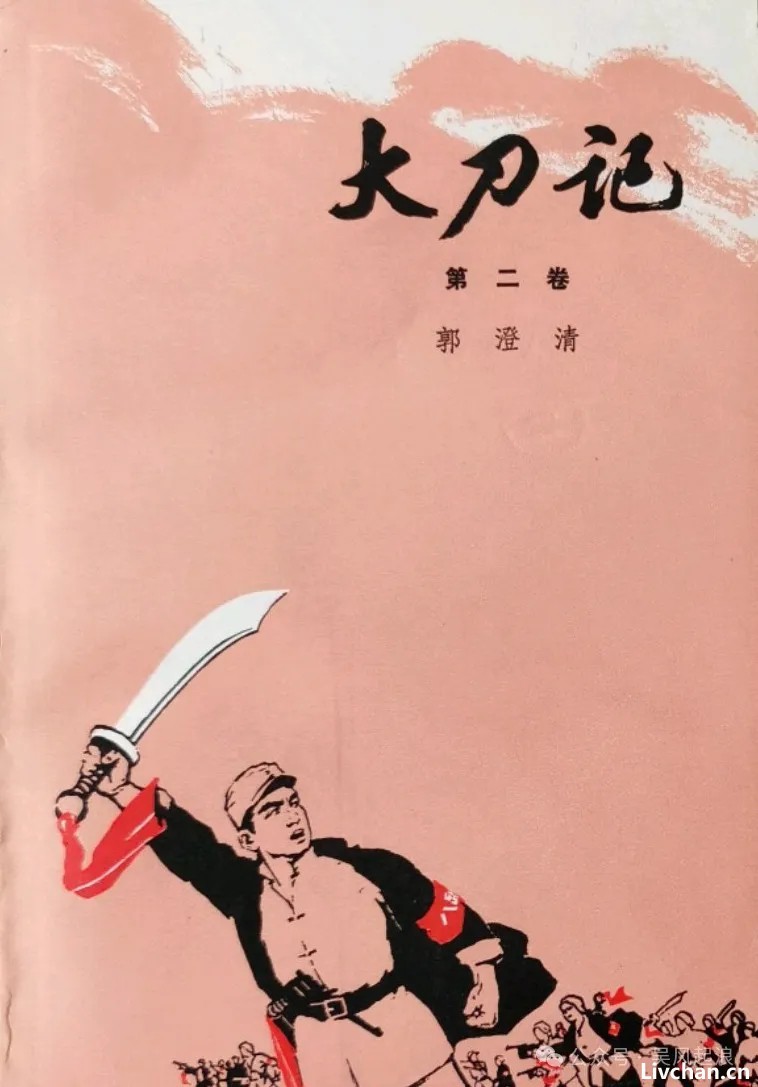

三是七十年代的书籍封面,绝大多数都是名家所绘。以下这些画家,都是活跃在六、七十年代的封面及插图大家:孙铁生,曾为20多部文艺作品创作插图; 王立志,曾为小说《山菊花》《山茶花》《迎春花》《大刀记》等作封面和插图。关景宇,历任北京出版社美术编辑、人民美术出版社《连环画报》副主编,擅长连环画、插图,作品有《林道静》《骆驼祥子》《豹子湾战斗》等。赵宝林,长期从事美术编辑工作。从20世纪70年代起,除了插图外,与关景宇合作创作长篇连环画30多部,代表作有《林道静》《骆驼祥子》《丹心谱》等。刘文西,以人物画著称,是黄土画派的创始人。七十年代如《毛主席在延安的故事》的封面画和插图等。另外,华三川、刘继卣、贺友直、戴敦邦、丁斌曾、丁荣魁、黄英浩、陈逸飞、魏景山、韩伍、严国基、韩敏、胡克礼、范一辛,盛增祥等著名连环画家都曾为书籍创作过封面和插图。

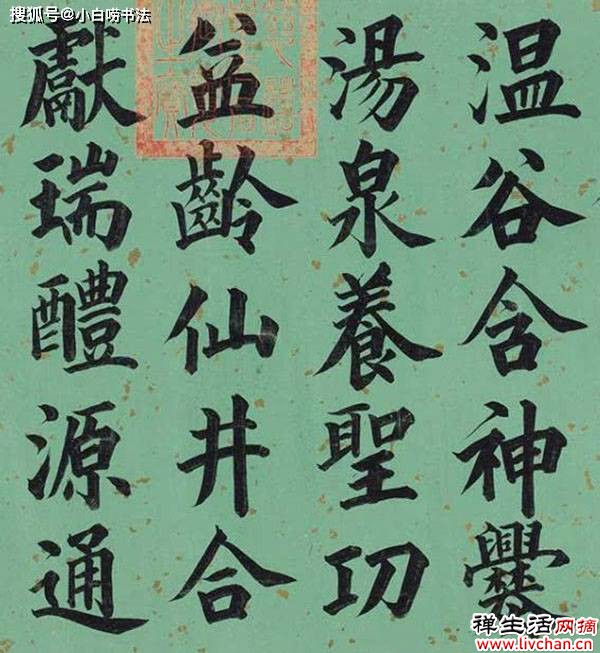

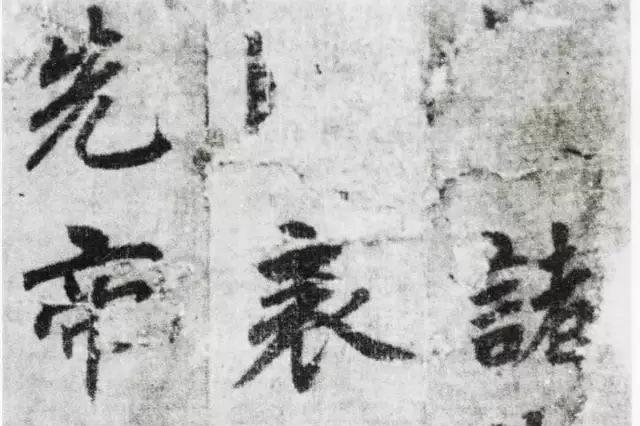

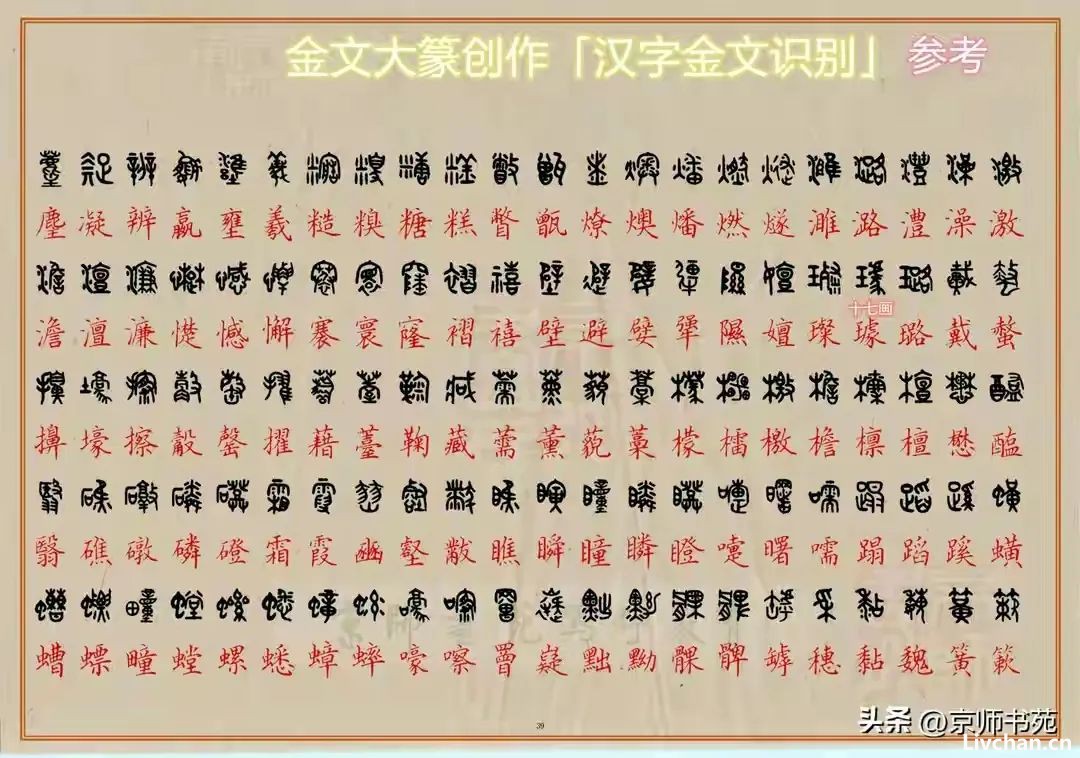

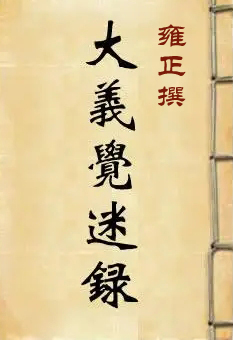

四是所有作品的书名,大多由大师或名家题写。所有的书法,都是各美其美,各有特色,美不胜收。哪怕就是美术字,也是名家亲手设计而成,而不是电脑提供的“雷同”。刘庚三、欧阳允文、何仰羲、黄济云、黄钟骏、启功等书法名家,都曾应邀为当时的书籍题写书名。当然,在书法方面颇有造诣,名头不太响亮的书法家为书籍题写书名的书法家,就更是不计其数,但都有章有法,与画面相得益彰。不像八十年代和以后,有些书名的书法,什么阿毛阿狗都能不顾廉耻一挥而就,丑陋不堪,实在令读者汗颜。

从那一时期的文学书籍封面的绘画内容来看,画家们很专注于体现当时的社会风貌、时代精神和文化氛围。反映革命历史题材的书籍,封面常以红色为主色调,搭配英雄人物形象或革命场景,传递出强烈的革命情感和精神力量;而反映农村生活的书籍,封面可能会展现田园风光、农民劳作的场景,具有浓郁的乡土气息。

从设计理念看,七十年代的封面设计,强调内容与形式的统一,注重通过封面设计准确传达书籍的主题和内容。设计师们以质朴的态度对待设计工作,用心去构思和创作,不追求过于华丽和复杂的效果,而是以简洁、大方、直观的方式呈现书籍的核心信息,使封面具有较高的艺术价值和视觉吸引力。

综上所述,七十年代的书籍封面之所以赏心悦目、让人爱不释手,无外有三,一是没有电脑的统一字体,各有千秋的书法,让读者流连忘返;二是拒绝使用照片,让画面干净、生动,设计感满满;三是封面绘画多由著名画家完成。而五六十年代的封面作品,虽然为七十年代的封面作品打下了基础,但由于经济底子薄,纸张粗劣,上好的作品,在印刷过程中,也不能很好地体现出来;而八十年代以后,由于电脑的运用与普遍,书籍的名字清一色电脑字库用字,毫无特色可言。最让人扼腕的是,读书人减少,出版业不景气,书籍设计人员改做广告设计等其他行业,出版社没有了专门封面设计的专家,封面设计信马由缰,更可恨者,有的编辑部的人,根本不在乎自己的书法如何拙劣,以次充好,把自己的“涂鸦”拿出来作为封面题字,以完工为了事。有的画家达不到那个艺术水准,创作的作品像三岁孩子的涂抹,照样好意思拿出来做封面,得过且过,对书籍装帧完全不负责任。

来源:吴风起浪