他是唐朝伟大的诗人之一,在那个诗歌繁荣的时代,走过了55年的风风雨雨,却留下很少作品传世,仅仅只有六首,但这六首诗作,却足以让他的名字家喻户晓,传唱至今。后人论资排辈把他一首五绝排名第一,一首七绝也有问鼎七绝第一的可能,凭借两首边塞风格的诗,跻身于边塞四大家之一。牌不多,却都是王炸般的存在,他就是——王之涣。

武则天垂拱四年公元688年,王之涣出生于山西省绛县,王家是世家望族,在那个门阀和科举并存的年代,王之涣从小就接受了很好的家族熏陶,他在诗书史册中慢慢长大,他聪颖好学,少年时豪侠义气,放荡不羁,不到二十岁便能精研文章,能文能武,成为当地小有名气的少年英俊。

学好文武艺,卖于帝王家,在他20多岁时,雄心大志的唐玄宗登上帝位,改年号开元年间,想开一国新气象,就是这个时候的王之涣入仕,好的年纪碰上了好的时候,他也对前途一片看好。

王之涣初入仕途就是以门子调补冀州衡水主簿,也就掌管文书的小官,这个职位没想到他一干就是十几年。本以为是起点,没想到对于他来说已经是终点了,好在王之涣性格豪放,只要有酒喝,有人玩,就不会太在意这种事。他这种性格,就非常受欢迎,所以也结交了很多朋友,他们经常一起喝酒,一起谈文论道,酒到酣处还击剑悲歌。

《宴词》

长堤春水绿悠悠,畎入漳河一道流。

莫听声声催去棹,桃溪浅处不胜舟。

这首诗就是王之涣在一次宴席上给朋友践行写下的。长堤下春水碧于天汇入漳河,碧澄的河水悠悠流淌着,我们只管喝酒,莫去理睬那兰舟催发,要问离愁别恨有多少,把它们一齐载到船上,船儿都会渐渐过重,载不动这满船的离愁啊。连宋词大家李清照的“又恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”都借鉴了他的这首诗。。

开元十四年(726年),王之涣由于遭人诬陷诽谤,辞去官职,此后就去了京城。人生半在别离中,聚少离多,特别是在那个车马慢的年代,离别总是让人伤感。他在长安在送一位朋友离京时,写下了一首诗。

《送别》

杨柳东门树,青青夹御河。

近来攀折苦,应为别离多。

友人向东行离开京城,他来到东门给友人折柳送行,表达依依不舍的留恋之情,这首诗如果从字面上来看的话,在大把送别诗中并不是很出彩,但仔细研读就会发现这首诗的巧妙之处。描写离别之苦,字字未提送别却字字点题,本来是杨柳泛青的春天,柳枝应该茂盛,但在这里却很难折柳,不是柳枝难折,而是送别的人太多了。最后这一句,更紧扣主题,让这首诗更具有感染力。

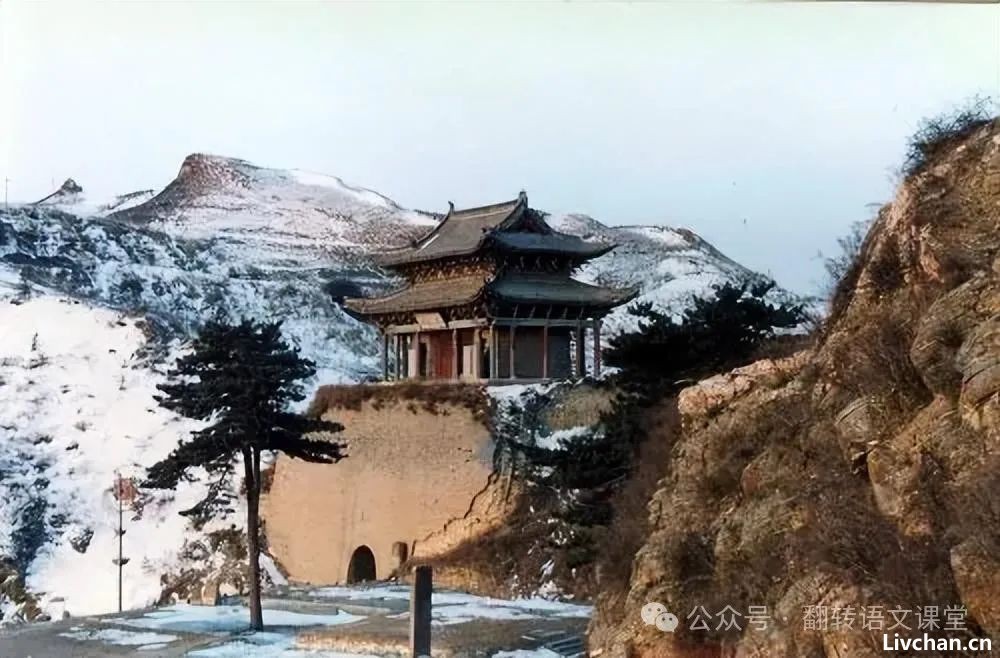

《登鹳雀楼》:

白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

这首诗有多么牛,说独步千古也不为过。王之涣在登高望远中表现出来的不凡的胸襟抱负,从诗中来看反映了他积极向上的进取精神。此诗前两句写的是自然景色,后两句写意,写的出人意料,把哲理与景物、情势溶化得天衣无缝。这首诗是唐代五言诗的压卷之作,王之涣因这首五言绝句而名垂千古,鹳雀楼也因此诗而名扬中华。

开元十五年(727年)至二十九年(741年),潇洒的王之涣在上一任工作裸辞后并没有马上去找好下一个工作,而是回到了家的港湾,回家开启居家办公模式,这一待就是15年。在这个这期间,他游青山,踏万水,寻访古迹,饮酒作诗。他专心写诗,诗名大振,并且和王昌龄等人相唱和。

《凉州词》其一

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

《凉州词》其二

单于北望拂云堆,杀马登坛祭几回。

汉家天子今神武,不肯和亲归去来。

有一天,王之涣与高适、王昌龄等好友相约到到旗亭饮酒,酒到酣处,众人兴致不减,便说到今日有好酒有好友,怎能可以没有好曲,现如今你我诗文已天下流传,就是最好的歌词,不然我等邀梨园伶人唱曲宴乐,约定以伶人演唱各人所作诗篇的情形定诗名高下,众人大呼可以。结果伶人唱王昌龄的诗两首,高适一首,可能王之涣不高产,王之涣却一首都没有。王之涣并不着急,轮到诸伶中最美的一位女子演唱了,她所唱则为“黄河远上白云间”。王之涣甚为得意。这就是著名的“旗亭画壁”故事。

《凉州词》被后人誉为唐人七绝第一,足以说明这首诗的实力了,第一首诗写得真是神思飞跃,气象开阔。前两句描绘了西北边地广漠壮阔的风光,展示了边塞地区壮阔、荒凉的景色,悲壮苍凉,流落出一股慷慨之气,后两句写边塞的酷寒,承以戍守者处境的孤危,含蓄着无限的乡思离情,但读来却不哀怨不消沉,而是壮烈广阔,感情基调情悲而不失其壮,所以能成为“唐音”的典型代表。

其二首诗反映了唐王朝当时与北方胡人政权之间的关系,诗的前两句单于来大唐求亲,回想昔日曾经多次杀马登台祭祀兴兵犯唐,颇有指点江山豪气大发之感,欲扬先抑,后两句写出结果,汉人天子不肯与突厥和亲,使者泱泱而回。赞颂了唐玄宗的文治武功,借突厥首领求和亲的失望而回的故事来表达了唐王朝的强大,表达了民族自豪感。

《九日送别》

蓟庭萧瑟故人稀,何处登高且送归。

今日暂同芳菊酒,明朝应作断蓬飞。

开元二十年(732年),王之涣流寓蓟门,好友高适来访,二人相约爬山,登高饮酒时的赠别所作。这首诗抓住时节特点,表现了离别的凄苦之情,在问语的强调、今明的对比、虚词“且”“暂”“应”的呼应中,一波三折地推出离别之苦。

天宝元年(742年),王之涣补文安郡文安县尉,不久后就在任上去世,这一年他五十五岁。

王之涣虽然在仕途不是很顺利,官也不过县令,诗也流传不多,但这六首诗,却是最好的五绝、七绝、送别诗、边塞诗之一,这足以让后人永远怀念他了。

来源:天气谚语