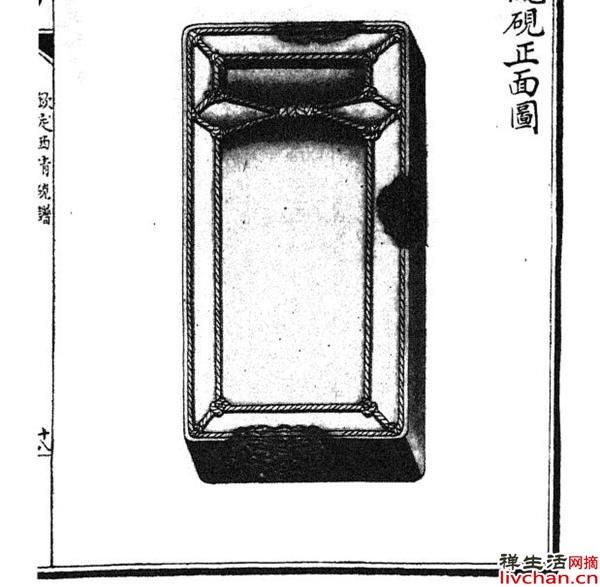

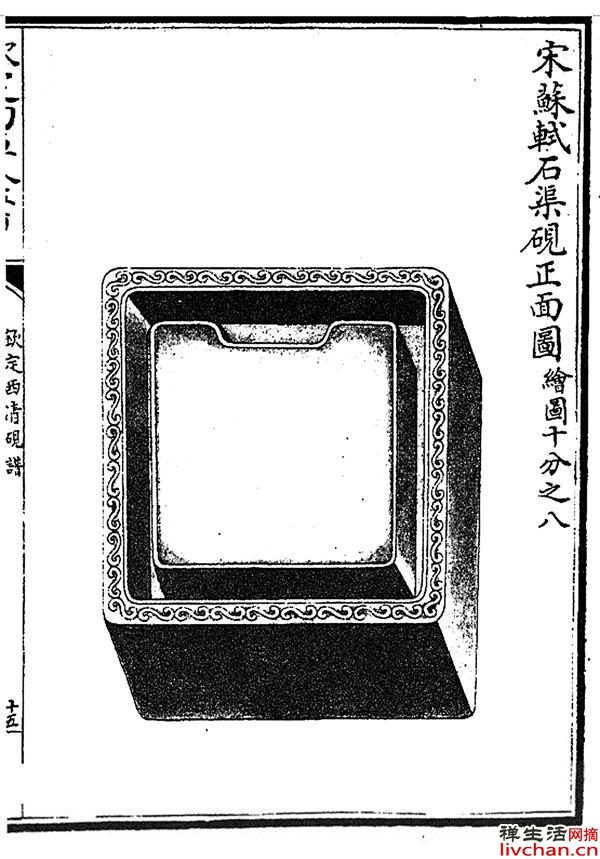

砚台是古人须臾不可离的文房用具,产生了许多名砚及记载名砚的砚谱。《西清砚谱》是清代乾隆年间记录宫廷藏砚的一本书,其中有多方苏轼砚台,图2为苏轼结绳砚,图3为苏轼石渠砚。

文房四宝,最耐久的莫过于砚。一方好砚,下墨快,发墨细,不吸水,不伤笔,既有助于涵养神思,更得以品藻风骨,古来文人莫不顾而乐之,宝而藏之。

“我生无田食破砚。”从十二岁得到天石砚,到临终时想以紫金砚陪葬,苏轼一生喜好砚台,他爱砚藏砚,收砚赠砚,更是有砚必铭,铭必以德。

东坡爱砚更爱砚所体现的君子之德

古代读书人日日与笔墨纸砚打交道,久而久之就生出感情了。东坡当然也不例外,有一次,看到友人张近的一方龙尾砚(龙尾砚一般指歙砚),他实在喜欢,竟以家藏宝剑与之交换。

砚台再好,一方足矣。事后想想,东坡也坦陈自己爱砚的习气不易改。不过,东坡好砚不只因为好用、好看,更因为他从砚台中看到了君子之德,是以在铭文中一再强调。

好砚得之不易,“千夫挽绠,百夫运斤。篝火下缒,以出斯珍”,这是君子的民生情怀;砚台“投种则获,不炊而熟”,这是君子的勤勉好学;砚台不大,“质小任重”,位卑未敢忘忧国,这是君子的职守担当;砚台置于案头,每日相伴,“懿矣兹石,君子之侧”,这是君子的讷于言而敏于行;砚台“厚而坚,足以阅人于古今”,这是君子阅人无数,知人善任;“朴而重,不能随人以南北”,这是君子立定操守,不随流俗;“中和所熏,不水而滋。正直所冰,不寒而澌”,这是君子中和正直之禀性;砚台不弃笔墨,“吾以是知天下之才,皆可以纳诸圣贤之域”,这是君子胸襟宽阔,气量宽宏;砚台上的波纹,“风起云移,星月凛然”,这是君子无畏无惧,气节刚正;“更险夷,无燥湿”,这是君子历经劫难归于平淡;“其德则正,其形天合。其于人也略是,故可使而不可役也”,这是君子以德为本,不为外物所役,保持心灵清洁。

与这样的砚台朝夕相对,不仅下笔如有神助,更如君子在侧,明德惟馨,无怪乎东坡不惜用家藏宝剑与之交换。

而换来的那方龙尾砚,东坡的砚铭更有诗意:“萋萋兮雾縠石,宛宛兮黑白月。其受水也哉生明,而运墨也旁死魄。忽玄云之霮䨴,观玉兔之沐浴。集幽光于毫端,散妙迹于简册。照千古其如在,耿此月之不没。”文字略为古奥,不太好理解,其大意是这方龙尾砚有天然水波纹,迷迷蒙蒙,欲雨未雨,仿佛林间浓云密集,其上方砚池近圆,似明月出没,其中一点瑕疵被巧妙地雕为玉兔,化拙为巧。跳出有限形质,遥想无限时空,东坡将砚池比为千古明月,其中蕴含的不仅是君子之德,更是天地至德。

东坡以家藏宝剑换来心爱之砚

龙尾砚天下闻名,与澄心堂纸、李廷珪墨并称“天下冠”。看到张近的这方龙尾砚时,东坡正贬官黄州,既没薪水,又少积蓄,不得已才以家藏宝剑交换,而张近后来得知,换来的竟是东坡的家藏宝剑,连忙表示返剑赠砚。可贵的是,东坡不以名压人,笑而婉拒,“诗成剑往砚应笑,那将屋漏供悬河。”张近后来出镇高阳八年,被称张帅,其身所佩,也许就是东坡的这把铜剑。

剑砚互易,各得其宜。文人好砚重砚,相互赠砚铭砚是常事,也是雅事,更是心心相契的正事。

幸赖历史留下了许多苏轼的资料,我们得以知道许多苏轼的砚台的来历。苏轼有一方洮河砚,“洗之砺,发金铁。琢而泓,坚密泽”,是元祐元年(1086年)他五十一岁时自起居舍人升为翰林学士、知制诰,学生黄庭坚赠送给他的,正便其大展身手,报效朝廷。苏轼的一方丹石砚,“粲然如芙蕖之出水,杀墨而宜笔”,是当时的收藏名家唐垌以家藏之物相赠,另一方“小而凸”极佳的端砚,也是唐垌所赠。唐垌曾因王安石举荐担任御史,但他不顾王安石对自己的私恩,不能赞同王安石改革的许多措施,可谓气节如砚。苏轼的一方龙尾石卵砚,与其相伴良久,见诗僧道潜孤单,便以此为赠。苏轼贬谪黄州后,道潜不远千里来相伴一年多。苏轼的一方紫金砚,系从大书法家米芾处所得,临终前,苏轼欲以此砚陪葬,后又被米芾取回。

东坡尤好古砚。有一方他人所赠的唐人陆龟蒙用过的砚台,他引以为宝,不仅因为陆龟蒙“甘杞菊,老樵渔”,也因为陆龟蒙“为散人,出丛书”,编撰了《笠泽丛书》,其中收录了他自己撰写的《耒耜经》。此书篇幅仅六百来字,但在历史上的地位可不低,它是我国古代最早的一部农具专著,福泽无穷。怀想陆龟蒙曾用此砚吮毫掭笔,东坡不胜神往。

对古砚,苏轼并非来者不拒。同僚杜君懿死后,其子以家藏唐代许敬宗的风字形端砚为润笔,请苏轼撰写墓志铭。许敬宗颇有文名,但他为人不端,陷害忠良、阿谀奉承,在治家上骄奢淫逸,为人不齿。许氏砚“工与石皆出妙美”,苏轼憎其人恶及砚,不为所动。后来其好友孙觉又以此砚转赠,苏轼哀其砚厌其人,但始终不铭一字。此砚遂不见记载。

东坡通过赠砚教育儿子立身以德

苏轼赠砚,更多是激励子侄,扶掖后学,鼓舞读书人,寄寓良多。东坡付与三个儿子至少三方砚台,都有铭文。

其一,提醒儿子立身处世不能“仰唇俯足”。此砚是苏轼十二岁在家中得到一方异石,形状如鱼,肤温莹,作浅碧色,表里皆细银星,扣之铿然,比较发墨,遗憾的是没有砚池,苏洵认为此石有砚之德而缺砚之形。他由此想到君子立身当以德为本,不必刻意追求外形,后来此砚传给苏迨、苏过。

其二,奖励苏迨读书刻苦。“生阴壑,閟重湫。得之艰,岂轻授。旌苦学,畀长头。”好的砚石藏于沟壑深溪之中,得之不易,用之尤惜,由此亦可见大文豪并不认为自己天赋异禀。

其三,嘱咐苏迈从政为民。元丰七年(1084年),十九岁的苏迈授饶州府德兴县尉,年少得志,重担在肩,苏轼送别时赠砚一方,千叮咛万嘱咐,“以此进道常若渴,以此求进常若惊,以此治财常思予,以此书狱常思生。”苏迈后来颇有政声,一如乃父,《德兴县志》称其“文学优赡,政事精敏,鞭朴不得已而加之,民不忍欺,后人仰之”。

这三方都不是名砚。那方用家藏宝剑换来的龙尾砚,东坡晚年将其寄赠给侄子苏远。苏远是苏辙的幼子,年十一,已能诗,有“小东坡”之称。苏轼不仅赠砚,而且赋诗,寄望尤深的,依然是道德文章。

以砚劝学,苏轼不遗余力。苏庠、晁补之、姜唐佐等人,均曾受其沾溉,其中姜唐佐是苏轼贬谪海南时的学生,后来成为海南第一位举人。苏庠妙龄而有异才,苏轼赠以端砚,并铭之曰,“寒松为煤,孤竹为笔。蓬麻效纸,仰泉致滴”,希望其戒骄戒躁,多下苦功夫,多下真功夫。

苏轼有一方用西汉皇室藏书楼石渠阁的瓦制成的瓦砚,因为稀少,弥足珍贵。元符三年(1100年)六月,他获赦北返,为避暴风雨来到广西合浦兴廉村,遇到了一个叫陈梦英的人。陈梦英已经五十多岁,教学为生,当他得知陈梦英竟是他景仰的原琼州刺史陈懽的后人,大为惊喜,不仅购赠良田助其读书,更赠送了他自用的这方瓦砚。他与陈梦英素昧平生,与陈懽亦无交集,倾其所有资助陈梦英,实在意料之外,再读砚铭,又在情理之中。他勉励陈氏及其后人勤奋耕读,一方面将来能“改封即墨,兰台列爵”,重振家风,为国效力,另一方面能带动乡里,德业相劝,“永宜宝之,书香是托。”

砚台虽小责任重,书香更比墨香浓。时光流逝,东坡收藏、经手、铭写的砚台多已不存,那些曾经刻在砚台上的砚铭,却留了下来,铭刻在心,便成永恒。(赵建国)

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

爱新觉罗、叶赫那拉……这些耳熟能详的姓氏背后藏着多少满族家谱的秘密?

转自华舆《甄嬛传》《延禧攻略》等清宫戏都是饭余茶歇、聚会之后的谈资,为大家塑造了耐人寻味的人物形象和故事情节,如蔡少芬饰演的乌拉那拉皇后、刘雪华饰演的乌雅·成璧皇... - 作 者丨陈斯文华商韬略出品丨ID:hstl88882017年1月,靠皮鞋起家,有“中国鞋王”之称的奥康国际董事长王振滔有些无奈地感叹:“现在的年轻人,有几个还穿皮鞋?”他看到了危...

-

1956年北京市昌平区定陵出土的点翠凤冠,主人是明神宗孝靖皇后。孝靖皇后生前身份为皇贵妃,死后被追尊为皇后。| 故宫博物院这是一顶耗费近万只翠鸟修复的凤冠,它的主人是一...

1956年北京市昌平区定陵出土的点翠凤冠,主人是明神宗孝靖皇后。孝靖皇后生前身份为皇贵妃,死后被追尊为皇后。| 故宫博物院这是一顶耗费近万只翠鸟修复的凤冠,它的主人是一... -

自古以来,处于底层的农民阶级往往容易受到上层阶级的压迫,比如大部分王朝末期都面临的土地兼并问题,百姓流离失所,往往会形成不安定因素;比如每个王朝后期各种开销不断增...

自古以来,处于底层的农民阶级往往容易受到上层阶级的压迫,比如大部分王朝末期都面临的土地兼并问题,百姓流离失所,往往会形成不安定因素;比如每个王朝后期各种开销不断增... -

袁术巅峰时期十员猛将:孙策只是其中之一,看看其他九人都是谁?

转自古代史也挺有趣东汉末年,自黄巾起义,十常侍之乱开始,天下大乱,民不聊生。但就在这乱世中,居然有一人不顾天下人反对,毅然僭越称帝... -

2023年的最后一个工作日,京东诉阿里“二选一”案有了一审结果。根据“京东黑板报”发布《关于京东诉阿里巴巴“二选一”案一审胜诉的声明》,北京市高级人民法院作出判决,认...

2023年的最后一个工作日,京东诉阿里“二选一”案有了一审结果。根据“京东黑板报”发布《关于京东诉阿里巴巴“二选一”案一审胜诉的声明》,北京市高级人民法院作出判决,认... -

最近,得益于傅老师和司马南老师的宣传,网上关于“零”的讨论多了起来。零有多重要?没有零,就无法定义负数,例如,将3与-3相加得到零,可以说-3是3的相反数。没有零,就没...

最近,得益于傅老师和司马南老师的宣传,网上关于“零”的讨论多了起来。零有多重要?没有零,就无法定义负数,例如,将3与-3相加得到零,可以说-3是3的相反数。没有零,就没... -

曾有3位名人拒登“泰坦尼克号”,理由一个比一个奇怪,却救了他们命

“泰坦尼克号”的沉没夺走了大约1500条生命,其中包括20世纪初的一批名人。阿斯特四世和本杰明·古根海姆都随船沉没,梅西百货的共同拥有者... - 1949年,新中国就要成立了。创作一首代表新中国形象、激发爱国情怀、振奋民族精神的国歌被正式提上日程。在宣告新中国成立之前的几个月,各界精英及各民主党派人士就云集京城...

-

之前有粉丝点播洪晃和北京那座著名的史家胡同51号院的爱恨情仇。今天闲的没事我来把这个坑填了。填着填着我发现,这个坑有点大,而且许多人自认为知道的,并不是真实的,或者...

之前有粉丝点播洪晃和北京那座著名的史家胡同51号院的爱恨情仇。今天闲的没事我来把这个坑填了。填着填着我发现,这个坑有点大,而且许多人自认为知道的,并不是真实的,或者...