“中国”一名,于三千年间沿用不辍,含义多有流变:从先秦的“中央区域”“城中”“邦国”“都城”之义,汉唐的“中土”“中原”之称,再到近代演为与世界诸邦并列的民族国家之名,不仅词形“中国”传承不辍,“居中”词义也一以贯之。

“中国”词义的演绎,昭显了中国人国家观念以至世界观念形成的历史——从“天下中心”观走向“全球一员”观,这正是国人现代意识觉醒的标志。

新的一年,让我们重新了解“中国”!

文| 冯天瑜武汉大学人文社会科学资深教授;聂长顺武汉大学中国传统文化研究中心教授

编辑| 谢芳瞭望智库

本文为瞭望智库书摘,摘编自《三十个关键词的文化史》,中国社会科学出版社2021年8月出版,原标题为《中国》,原文有删减,不代表瞭望智库观点。

1

“中国”得名

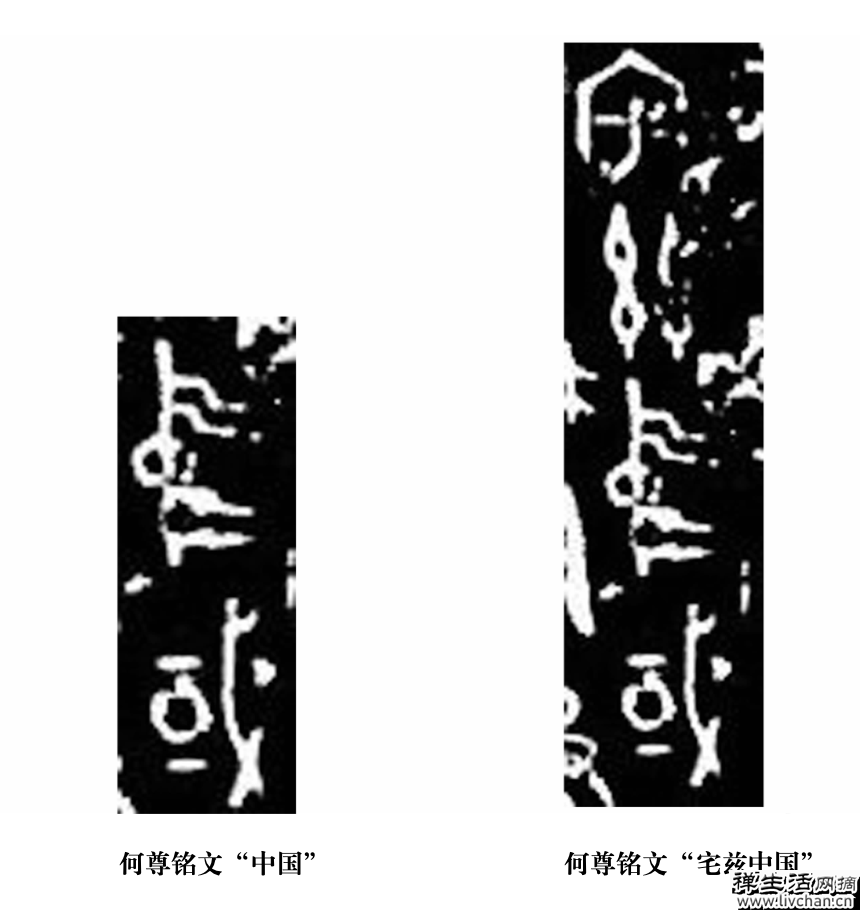

“中国”一词较早出现于周初。1963年于陕西省宝鸡县贾村出土的西周早期青铜器“何尊”(名“何”的宗室贵族之祭器),尊内底铸铭文122字,记述周成王继承武王遗志,营建成周(今洛阳),铭文转述武王廷告辞云:

武王既克大邑商,则廷告于天曰:余其宅兹中国,自兹乂民。

(武王克商后,在庙廷祭告上天曰:我要住在中国(天下的中央),由此统治民众。)

这是迄今所见首出之专词“中国”,意谓“天下之中央”。此“大邑商”指商朝(“邑”训为“国”),因居中原,又称“中商国”,简称“中国”,甲骨文学者胡厚宣说:“商而称中商者,当即后中国称谓的起源。”

故周武王称自居“中国”,是对商代即“中国”的承袭。较早的传世文献《尚书·周书·梓材》亦有“皇天既付中国民,越厥疆土于先王”的用例,《诗经》《左传》《孟子》等先秦典籍也多用“中国”一词。

据学者统计,载“中国”一词的先秦典籍25种,共出现178次——作“京师”义的9次,“国境内”义的17次,“诸夏领域”义的145次,“中等之国”义的6次。

“中国”初义是“中央之城”,即周天子所居京师(首都),与“四方”对称,如《诗经·民劳》云:

民亦劳止,汔可小康。惠此中国,以绥四方。

(百姓够劳苦的了,也该享受一下安乐了。抚爱这些京师人,用来安定四方。)

毛传释曰:“中国,京师也。”《民劳》篇四次出现“惠此中国”,其“中国”皆指京师。战国时孟子追述,舜深得民心、天意,“夫然后之中国,践天子位”。

这些用例的“中国”,均指居天下之中的都城,即京师,裴骃《史记集解》引东汉刘熙(约生于160年)之说:帝王所都为中,故曰中国。

上例为本义京师的“中国”,以后又有多种引申:初指西周京畿地带,继演为诸夏列邦,即黄河中下游这一文明早慧、国家早成的中原地带。如《春秋公羊传》载“南夷与北狄交,中国不绝若线”,这里的“中国”即指中原一带,西周时主要包括宋、卫、晋、齐等中原诸侯国,此义的“中国”后来在地域上不断拓展,包括长城内外,北至漠河,南至五岭、海南岛,西及葱岭,东临沧海的广大区间。

此外,中国还派生诸义,如指国境之内;中等之国;中央之国;等等。

以上多种含义之“中国”,使用频率最高的是与“四夷”对称的诸夏义的“中国”。

如《诗经·小雅·六月序》云:

《小雅》尽废,则四夷交侵,中国微矣。

南朝宋刘义庆(403—444)在《世说新语·言语》云:

江左地促,不如中国。

诸例“中国”,皆指四夷万邦环绕的中原核心地带,即中央之邦。其近义词有“中土”“中原”“中州”“中华”“中夏”“诸夏”“神州”“九州”“海内”等。近代通用之“中国”,指以华夏文明为源泉、中华文化为基础,以汉族为主体的多民族国家。

2

历史演绎之疆域

1.疆域变迁

“中国”是一个历史概念,其所指范域在历史过程中不断异动。

中华先民心目中的世界,形态为“天圆地方”,古人把“中国”安置在这个“天圆地方”的世界之中央。以周代论,“中国”是以王城(或称王畿)为核心,以五服(甸、侯、宾、要、荒)或九服(侯、男、甸、采、卫、蛮、夷、镇、藩)为外缘的方形领域,作“回”字状向外逐层延展,中心明确而边缘模糊。

【注:“服”指祭奠死去亲属的服丧制,以丧服及服丧时间表示亲属之间血缘远近及尊卑关系。】

在西周及春秋早期,“中国”约含黄河中下游及淮河流域,包括周王朝、晋、郑、齐、鲁、宋、卫等地,秦、楚、吴、越等尚不在其内,至春秋中后期以至战国,这些原称“蛮夷”的边裔诸侯强大起来,便要“问鼎中原”,试图主宰“中国”事务。至战国晚期,七国都纳入“中国”范围,《荀子》《战国策》诸书所论“中国”,已包含秦、楚、吴、越等地。

司马台段长城。图|图虫创意

秦一统天下后,“中国”范围更扩展至长城内外、临洮(今甘肃)以东的广大区间。班固(32—92)说:“及秦始皇攘却戎狄,筑长城,界中国,然西不过临洮。”

汉唐以降,“中国”的涵盖范围在空间上又有所伸缩,诸正史多有描述,略言之,秦汉以下的大一统王朝,“中国”包括东南至于海、西北达于流沙的朝廷管辖的广阔区间。清乾隆二十四年(1759)大体奠定中国疆域范围:北起萨彦岭,南至南海诸岛,西起帕米尔高原,东极库页岛,约1380万平方千米。

19世纪中叶以后,帝国列强攫取中国大片领土,中国人民的英勇捍卫,使领土上避免更大损失。今中国陆地面积960万平方千米,仅次于俄罗斯、加拿大,居世界第三位。

2.“王者无外”

自先秦,已形成“天下一家”观念,认为天子是诸侯共主,诸侯国(外)土地皆归天子(王)所属,这便是“中国”疆域的“王者无外”观(帝王以天下为一家,四域皆在王者治下)。此语初出《公羊传》:“天王出居于郑。王者无外,此其言出何?不能乎母也。”

秦汉大一统,“中国”疆域“王者无外”说更为张大。东汉班固《东都赋》云:“识函谷之可关,而不知王者之无外也。”晋葛洪《抱扑子·逸民》:“王者无外,天下为家,日月所照,雨露所及,皆其境也。”把“日月所照,雨露所及”之处皆纳入中国之境。唐宋普遍承此认知,杜甫诗云“王者无外见今朝”;宋人田锡云:“日南万里,设都护以怀柔;漠北五原,化单于之犷骜。有以见王者无外,书轨大同。”

以文化一统,导致天下一统,是古华夏的一种流行观念,认为凡有“向礼”之心,夷狄即归向“中国”,这是“王者无外”疆域观的一种思路;同时,华夏人又把文化普被四夷,达成天子“四海为家”,是“王者无外”疆域观的又一种思路。

这是“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的中国观的铺演。这种虽宏大却模糊的中国观,影响久远,又在历史进程中不断修正,逐步规范进较具体真切的“中国”框架之内。

3

历史演绎之文化

1.地理中心-政治中心-文化中心

“中国”原指黄河中游(包括汾河、渭河、泾河、洛河等支流河谷)这一华夏族的活动区域,时人认为地处天下之中,故“中国”具有地理中心意味;因都城建此,又衍出政治中心义;由于文化发达,进而派生文化中心义。

黄河中下游平原。图|图虫创意

战国赵公子成驳斥赵武灵王(前340—前295)仿行“胡服骑射”时,如此论“中国”:

中国者,盖聪明徇智之所居也,万物财用之所聚也,贤圣之所教也,仁义之所施也,诗书礼乐之所用也,异敏技能之所试也,远方之所观赴也,蛮夷之所义行也。

公子成在赵王室围绕“中国”“蛮夷”关系的辩论中,阐发了“中国”的文化中心内蕴。此后两千余年间,人们多在这一含义上论“中国”。

自先秦以至汉唐以迄明清,这种华夏中心的世界观念和华夷二元对立的国际观念,一直延传下来,并得到强化,“四夷宾服,万国来朝”是“中国”历代统治者的期待。直至近代遭遇工业化西方入侵,朝野还迟迟未能摆脱此种自我中心主义。

晚清记名海关道志刚(1818—?)1868年出访欧洲(其时清朝已遭两次鸦片战争打击,被迫出使泰西),外人问及“中国”的含义,志刚答曰:

中国者,非形势居处之谓也。我中国自伏羲画卦已来,尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔、孟所传,以至于今四千年,皆中道也。

此言淡化“中国”的地理中心义,强化其文化中心义,将“中国”释为“中道”,凡不符合中道者即非中国,志刚云:“英吉利富强已极,颇有持盈之虑”,“法郎西夸诈相尚,政以贿成”,皆不合中道,故不为中国所尊敬。

2.文明中心多元论、文明中心转移论

在“中国者,天下之中”观念笼罩的时代,也有人以理性态度为自国作世界定位。

自周秦之际,华夏文明向东、西、南、北方向拓展,出现新的文明兴盛区,固有的文明区有的退化,这使清醒的先贤意识到“中国”并非凝固不变的,中原并非永远先进,如明清之际哲人顾炎武(1613—1682)指出:“历九州之风俗,考前代之史书,中国之不如外国者有之矣!”

这里将“中国”与“外国”对称,而且“外国”(指周边夷狄)有超过中国的地方。

与顾氏同时期的王夫之(1619—1692)认识到文明中心是可以转移的,他在《读通鉴论》《思问录》等著作中,对“中国”与“夷狄”之间文野地位的更替作过论述,用唐以来先进的中原渐趋衰落,蛮荒的南方迎头赶上的事实,证明华夷可以易位,“中国”地位的取得与保有,并非天造地设,而是依文化不断流变而有所迁衍。

王夫之还指出,中国不是从一开头便十分文明,中国也并非唯一的文明中心,他有一种富于想象力的推测:天地之气,衰旺彼此迭相易也。太昊以前,中国之人若麇聚鸟集。非必日照月临之下而皆然也,必有一方如唐、虞、三代之中国也。

认为上古时“中国”之人如同禽兽聚集,而在日月共照之下的某些地方也可能如同三代中国那样拥有文明,这是理性的中国观和多元的人类文明生成观。

历史地理学家谭其骧1981年5月在“中国民族关系史研究学术座谈会”上,就如何把握“中国”这一概念,有几点说明:

其一,我们的祖国“是各族人民包括边区各族所共同缔造的,不能把历史上的中国同中原王朝等同起来”;其二,“既不能以古人的‘中国’为历史上的中国,也不能拿今天的中国范围来限定我们历史上的中国范围”;其三,中国“是五十六个民族共同的,而不是汉族一家的中国”。其说有助于澄清关于“中国”的认识。

4

“万国之一”的“中国”

以“中国”为非正式国名,与异域外邦相对称,首见于《史记》载汉武帝(前156—前87)派张骞(约前164—前114)出使西域:

天子既闻大宛及大夏、安息之属,皆大国,多奇物、土著,颇与中国同业……乃令骞因蜀犍为发间使,四道并出。

这种以“中国”为世界诸国中并列一员的用法,汉唐间还有例证,如《后汉书》以“中国”与“天竺”(印度)并称;《唐会要》以“中国”与“波斯”“大秦”(罗马)并称。但这种用例当年并不多见。

“中国”作为与外国对等的国家概念,萌发于宋代。

汉唐时中原王朝与周边,维持宗主对藩属的册封关系和贡赉关系,中原王朝并未以对等观念处理周边问题;宋则不然,北疆出现与之对峙的契丹及党项羌族建立的王朝——辽与西夏,是两个典章制度完备、自创文字并且称帝的国家,又与赵宋长期处于战争状态,宋朝一再吃败仗,以致每岁纳币,只得放下天朝上国的架子,以对等的国与国关系处理与辽及西夏事务,故宋人所用“中国”一词,便具有较清晰的国家意味。

“宋初三先生”之一的石介(1005—1045)首次以“中国”作专论:

居天地之中者曰中国,居天地之偏者曰四夷。四夷外也,中国内也。

四夷处四夷,中国处中国,各不相乱。

石介虽仍持“内中外夷”观念,但已经有了国家疆界分野,强调彼此独立,“各不相乱”。宋以后,“中国”便逐渐从文化主义词语向国家意义词语转变。

一个朝代自称“中国”,始于元朝。元世祖忽必烈(1215—1294)派往日本的使臣所持国书,称己国为“中国”,将日本、高丽、安南、缅甸等邻邦列名“外夷”。明清沿袭此种“内中外夷”的华夷世界观,有时也在这一意义上使用“中国”一词,但仍未以之作为正式国名。

时至近代,国人逐渐从“往日之观天坐井”,变为“测海窥蠡”,中国观发生变化。

清末郑观应(1842—1922)突破“王者无外”、中国在世上“定于一尊”的传统观念,指出,国人必须“自视其国为万国之一”,方能改变“孤立无援,独受其害”的窘况。

清光绪二十七年(1901),梁启超论及中国积弱“发源于理想之误者”有三,其二为“不知国家与朝廷之界限也。吾中国有最可怪者一事,则以数百兆人立国于世界者数千年,而至今无一国名也。夫曰支那也,曰震旦也,曰钗拿也,是他族之人所以称我者,而非吾国民自命之名也。曰唐虞夏商周也,曰秦汉魏晋也,曰宋齐梁陈隋唐也,曰宋元明清也,皆朝名也,而非国名也。盖数千年来,不闻有国家,但闻有朝廷。”

同年梁启超在《中国史叙论》中再次痛议:

吾人所最惭愧者,莫如我国无国名之一事。

与无国名相联系,还有无国旗、无国歌等尴尬情形,至近代方逐渐得以改变,“中国”作为国名开始确立。

<p style="line-height: 1.7; overf

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

“寺”为何叫寺,“庙”为何叫庙,寺和庙有什么区别?作为炎黄子孙要了解

在很多人的观念里,寺庙就是人们烧香拜佛的地方,人们总是习惯性地将“寺”和“庙”连在一起说,其实这有悖于中国人的传统文化。在古代,寺... -

宋美龄是被新华社公布在列的43名国民党战犯之一,也是中华民族历史上唯一的女“战争罪犯”。但是近年来,宋美龄竟被国内一些媒体和个人,通过铺天盖地发文,美化成了“圣女”...

宋美龄是被新华社公布在列的43名国民党战犯之一,也是中华民族历史上唯一的女“战争罪犯”。但是近年来,宋美龄竟被国内一些媒体和个人,通过铺天盖地发文,美化成了“圣女”... -

“此时此刻,我们不能忘记,25年前的今天,北约悍然轰炸中国驻南联盟大使馆,邵云环、许杏虎、朱颖3名中国记者不幸遇难。”5月7日,在赴贝尔格莱德对塞尔维亚进行国事访问之际...

“此时此刻,我们不能忘记,25年前的今天,北约悍然轰炸中国驻南联盟大使馆,邵云环、许杏虎、朱颖3名中国记者不幸遇难。”5月7日,在赴贝尔格莱德对塞尔维亚进行国事访问之际... -

武则天晚年,极为宠幸张易之、张昌宗兄弟。二张“年少、美姿容、善音律”,日夜陪伴武后,仗势专权,嚣张跋扈。武后宠爱二张,不仅为肉身之欲,更重要的是确保权力上的绝对安...

武则天晚年,极为宠幸张易之、张昌宗兄弟。二张“年少、美姿容、善音律”,日夜陪伴武后,仗势专权,嚣张跋扈。武后宠爱二张,不仅为肉身之欲,更重要的是确保权力上的绝对安... -

最近,欧美名流们寝食难安。因为美国法院刚刚公布了卷入淫魔富豪爱泼斯坦X交易案人员名单。几乎全是有头有脸的大人物,无论是谁,只要在审判中名字被提及,都会榜上有名。对于...

最近,欧美名流们寝食难安。因为美国法院刚刚公布了卷入淫魔富豪爱泼斯坦X交易案人员名单。几乎全是有头有脸的大人物,无论是谁,只要在审判中名字被提及,都会榜上有名。对于... - 作者:战忽局心灵突击队链接:https://www.zhihu.com/question/332299540/answer/2827199199来源:知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处...

-

如同一条有关流量和网红的生产线。对于想要成为“网红”的人而言,杀出重围是难题;对已经成为网红的人而言,如何安全地活下去是难题;而对一个“被驱逐”的网红而言,二度东...

如同一条有关流量和网红的生产线。对于想要成为“网红”的人而言,杀出重围是难题;对已经成为网红的人而言,如何安全地活下去是难题;而对一个“被驱逐”的网红而言,二度东... - 高宗,名赵构,字德基,汉族。徽宗第九子,钦宗弟,北宋灭亡后,在南京即帝位。在位36年,让位后病死,终年80岁,葬于永思陵,今浙江省绍兴县东南35里处宝山。赵构不愿收复北...

-

汇丰银行“寄生”中国150年,背刺中国,陷害孟晚舟,今报应大快人心

前言你曾在汇丰银行办理过业务往来吗?你是否认为这是一家由中国人创办的银行呢?你有了解过这家银行成立的背后发生过多少不为人知的故事吗?汇丰银行坐落在中国香港已经将近1... -

1951年有人问毛主席,岸英之死和彭总有没有关系?主席这样回答

1950年11月25日,毛主席的爱子毛岸英同志牺牲于朝鲜大榆洞。彭德怀得知这一消息后,他不顾危险来到事故现场,心情十分沉重,亲自起草电报,向北京方面转述毛岸英烈士牺牲的消...