注:本文转载自林州市长渠教育培训中心网站。作者不详。文中主席为原国家主席李先念同志。

我久久伫立在伟人的碑刻前,沉思良久。据李主席原秘书程振声同志回忆,从1963年到1991年,关于红旗渠建设、红旗渠精神和杨贵的文字批示就有19件,在各种场合关于杨贵和林县工作的讲话有30多次……

当有人状告杨贵挪用资金用于修建红旗渠时,微笑着摆摆手说,“不要把它看得太重了”,并协调把红旗渠列入国家计划,在关键时期为红旗渠撑了腰。

一九七二年,原全国人大常委会副委员长郭沫若为红旗渠、青年洞题名。

李先念同志在党的“八七会议”后是鄂、豫、皖红色根据地和红四方面军的创始人之一,抗日战争和解放战争中长期战斗在河南、湖北、安徽等地。他建国后任国务院副总理,分管财贸、农业、水利、外交工作并负责联系中南地区,对红旗渠建设和红旗渠精神有着特殊的感情。正如水利部前部长钱正英所说:“中国的水利工作曾经过三个十分困难的时期,都是在先念同志的领导与支持下度过的。”

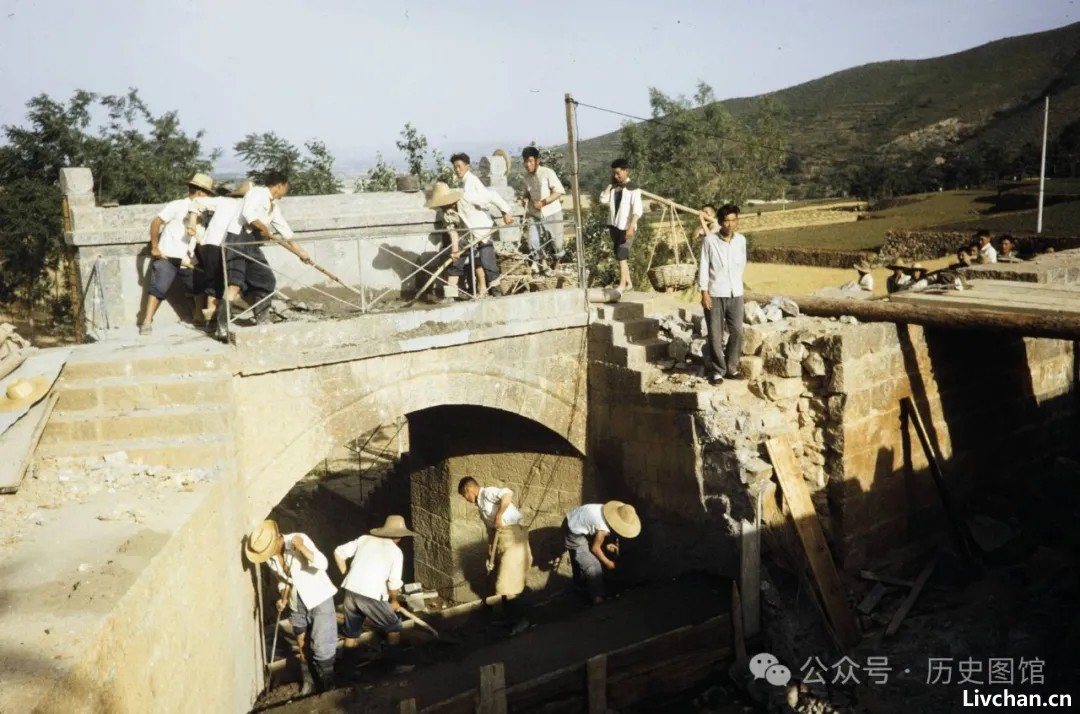

红旗渠于1960年2月动工兴建。在“勒紧裤带”的艰难岁月里,林县县委把“大跃进”中国家退赔给县财政的200多万元存款分期分批用于红旗渠工程。1962年年底,个别对修建红旗渠有意见的人抓住这个问题,接二连三向中 央和省、地领导告状,要求处理县委领导和银行行长。

调查组首先找杨贵书记谈话说,有人揭发你们挪用专项存款用于红旗渠建设,违反了财经制度,犯了严重错误。杨贵说:“这个主意是我出的,县委研究是我定的,有问题我负责。”

调查组又找李贵县长,李贵说:“我是县长,又是红旗渠工程建设后勤总指挥,杨贵没拦住我,责任全在我。”

县委书记处书记秦太生主动找调查组说:“是我通知银行行长路明顺办的手续,责任全在我,不要处理别人了。”

这时,安阳、林县冷风骤起,风传林县县委犯了严重错误,杨贵、李贵都要撤职查办,消息不胫而走,掀起轩然大波。

调查组把问题反映给时任国务院副总理兼财政部部长的李先念同志,他详细了解情况后微笑着摆摆手说:“这不是什么大问题。动用这个钱合情合理,修红旗渠是个好事嘛!不要把它看得太重了。”

更重要的是,李先念同志后来协调水利部、国家计委于1963年12月25日把红旗渠工程正式列入了国家计划。之后,财政部党组在给党中 央、毛主席的一份报告中写道:河南林县不顾条条的限制,集中了可能集中的财力、物力,大搞群众运动,经过10年奋战,建成了1500公里长的红旗渠。

杨贵同志每每讲到此事总是说:“如果不是先念同志为我们撑腰,红旗渠能不能修成、何时修成,还很难说呢!”

1964年12月红旗渠总干渠竣工,1965年4月5日举行通水庆典,喜讯传到了中央。1965年10月30日,与周、朱、邓以及其他领导人董必武、彭真、陈毅、李富春、谭震林、薄一波、陆定一等同志一起观看了在北京农展馆展出的红旗渠图片,他们都对红旗渠给予了高度评价。12月18日,《人民日报》根据中 央领导的指示,在一版头条发表描写林县人民在党的领导下重新安排河山的长篇通讯《党的领导无处不在》并配发社论,社论明确指出:林县县委是全县人民的马克思列宁主义领导核心。而当日,陈永贵和郭凤莲正在杨贵的陪同下来红旗渠“取经”。

1966年1月,周总理主持召开北方八省抗旱工作会议,中 央成立了领导小组,周总理任组长,和中 央其他领导任副组长。、钱正英分管河南省抗旱工作。2月,河南省委召开三级干部会议贯彻中 央抗旱会议精神,在听取了七个地委书记的汇报后两次讲话,提出“要学大寨、学林县”。那时,焦裕禄这个典型刚推出来,又明确提出“要学焦裕禄、学林县县委”,给河南的干部鼓了劲,使河南的干部情绪和干部作风有了明显好转。

1966年4月,李先念曾专门给时任河南省常务副省长的王维群写信,要河南一定推广好林县这个典型,抓好全省农业生产和农村工作。据程振声同志回忆,1966年1月到5月,李先念对河南农业生产和农村工作做过10条指示,这些指示实际上就是林县的经验汇总。5月6日,《河南日报》根据李先念和省委的指示,发表了题为《学林县、赶林县、超林县》的社论,社论明确提出:“焦裕禄同志是毛主席的好学生,是县委书记的好榜样;林县县委是马克思列宁主义的领导核心,是强有力的战斗司令部。学习林县县委和学习焦裕禄同志的目的,都是活学活用毛泽东思想,推动河南面貌改变。各级党组织和党员干部,特别是各县县委,要进一步促进县委领导革 命化……”

义正词严怒斥林彪、“四人帮”,协助周总理支持红旗渠工程建设,保护修渠干部群众,把红旗渠精神推向了世界

令人想不到的是,10天后“五一六通知”从天而降,杨贵和红旗渠陷入了灭顶之灾。1966年9月21日凌晨2时,安阳地委造反派星夜围攻林县县委揪斗杨贵。9月24日,中办秘书局简报反映:“安阳地委副书记×××带领干部包围林县,要揪斗县委书记杨贵。”

李先念阅后批转当时分管农业的谭震林副总理:“震林同志:林县工作是搞得好的,但我没有去过,总之在全国出了名。地委一些同志这样搞法不好,并且与中央近来发的指示不符,你看后可转陶铸一阅。”随即,谭震林、陶铸向周总理汇报。周总理让电话通知河南省委:请杨贵同志到北京参加国庆观礼。遗憾的是,周总理的指示被地委造反派扣押了。不久,李先念、谭震林、陶铸就因“二月逆流”“靠边站”了。

之后,造反派诬陷红旗渠“是秦始皇修长城”,杨贵因“忠实执行刘邓路线”被撤职批斗,被打得遍体鳞伤。林县的工人、农民把杨贵抢出来,送往山西李顺达劳模家避难,四处躲藏。1967年8月,新华社记者方徨、程竟明和《人民日报》记者宋铮等联名给周总理写信,反映杨贵和红旗渠的情况,周总理看后指示河南省委、省军区领导保护杨贵。1968年4月,杨贵重回林县参加“三结合”,带领林县人民完成了红旗渠支渠配套工程。

1969年后,李先念协助周总理全面主持国务院工作。6月3日,《人民日报》情况汇编第1560期反映林县红旗渠支渠建设和巩固壮大集体经济的情况,他在看后当即批示:“印参阅文件,加发农业、水电、商业、轻工、化工部”,推广林县经验。

7月6日,林县30万名干部群众聚集在红旗渠支渠各主要工程周围,热烈庆祝红旗渠建设胜利竣工。7月9日,《人民日报》一版头条发表了题为《林县人民十年艰苦奋斗,红旗渠工程全部建成》的消息,二版刊发了新华社记者采写的长篇通讯《独立自主自力更生的一曲凯歌》。

1971年7月25日,外交部、外经部向国务院报送《关于同意宫石林治等人参观红旗渠》的请示,李先念随即批示:“各国大使都可去,当然可以去,你们就可以决定。”又把红旗渠推向了世界。

“9.13”事件前后,林彪及其在河南的代理人出于抢班夺权的政治需要,在林县批杨贵,换班子,诬陷“红旗渠对外惊天动地很凶,对内灰心丧气很空”。1972年3月12日,华国锋转来周总理“林县干部大换班,否定红旗渠,群众思想不通”的批件,周总理批示:“先念、登奎、国锋同志:是怎么回事?请登奎同志以电话与建勋同志谈谈。”李先念批示:“我也看过这份材料,并发表过意见,请国锋、登奎同志办。”6月7日,《群众来信简报》第19期反映:“河南省林县第一书记×××全盘否定该县建设成就,大讲红旗渠是假的。”李先念又一次批示:“登奎同志阅,可转刘建勋同志阅。经常接到林县群众来信,反映红旗渠是假的。怪!”

1972年9月24日上午,河南省委书记王维群(当时设第 一书记)在省委常委、省军区党委常委扩大会议上说,李先念副总理在北京问我:“为什么河南总有个别人反红旗渠、反杨贵?有人反,我们就要保。我们要让杨贵作为水利代表团成员出国,省委同意不同意?”钱正英同志后来回忆说:“1972年经先念同志指示,我带杨贵去斯里兰卡访问。1973年,我建议将他调水利部任副部长,华国锋同志告诉我,总理已决定杨贵去公安部,叫我服从大局不要提了。”

1972年10月18日上午,李先念和中央政治局领导在京西宾馆召集河南批林整风汇报会。一见到杨贵就紧紧拉住他的手说:“康克清大姐和华山同志反映你挨整的情况和写给中央的信,我们都看了,周总理看了两遍。他们把你整得好苦啊!”汇报开始后,李先念首先讲话说:“中央看了河南两个常委会的汇报和文件,政治局提出,经主席批准,召开这个会,武汉军区的领导一块来。河南提了个名单,总理报告了主席,增加了三个军队的负责同志和杨贵同志。前天总理让我和政治局其他同志商量,请河南的同志到中央来解决问题。”当那个人检讨他指派省军区一位副政委几次坐镇林县帮助整风、反对派性时,李先念截住话头质问他:“总理要我问问你,为什么砍林县红旗?为什么整杨贵同志?总理非要当面问问你不可。这个问题你不说清楚,你是过不了关的!”

11月2日晚11时至3日凌晨3时,周恩来、叶剑英、李先念等中央政治局领导会见河南赴京汇报批林整风的全体同志。周总理又指着那个人问:“你为什么要砍红旗?我们正在宣传红旗渠,各方面反映都很好,你专门给中央唱对台戏!红旗渠拍了电影,参观的人很多,外国人反映都很好,你同意去参观,可又要砍掉红旗,你是露骨的两面派!你是反中 央的,中 央树立的红旗,主席多次表扬的,你非整垮不可,你为什么这样胆大?”李先念同志插话:“总理的意见我传达过,你为什么要砍林县红旗?为什么要整杨贵同志?”接着,周总理站起来把杨贵拉到自己身边并怒斥那个人:“毛主席培养的好干部,你要整他们,我真是难过死了……”说着说着,他的眼里流出了泪水。11月4日下午,李先念、曾思玉、张体学、刘建勋一起找杨贵谈话。说:“杨贵同志,这次会议就算给你平反了!总理对你很满意,说你顾全大局。回林县解决一下问题,就准备到省里工作,这是中央和建勋同志的意见。”

1973年6月12日中午,李先念从北京飞往南方,特地在郑州停机,他把刘建勋召到机场说:“周总理让我到郑州停停给你谈谈,要让杨贵协助你熟悉省委的全面工作,你可要理解总理的意思啊!”刘建勋从机场回来,通知杨贵从省生产指挥部搬到省委来办公。1973年11月16日,正在北京参加中 央委员读书班的杨贵被周总理点名到公安部担当重任,处理复杂局面。杨贵不愿意在公安部,写信给华 国锋,请他向周总理转达自己的意愿。12月12日,李先念找杨贵谈话说:“周总理听说你不愿意在公安部工作,让我找你谈谈。调你到公安部是总理的意见,你可要理解总理的意图啊!”杨贵当时并不清楚,调他到公安部是周总理对王洪文选派的人不放心,李先念也没直说,只让他理解周总理的意图。

1974年2月25日,应邀来华访问的赞比亚共和国总统卡翁达离开北京,前往河南林县参观红旗渠。周总理、叶、邓等党和国家领 导人到车站送行,李先念和夫人林佳楣专程陪同卡翁达总统前往,并让杨贵提前一天赶回林县。26日上午,李先念和卡翁达与杨贵和省、地、县负责人一起来到红旗渠。65岁的气喘吁吁地沿着崎岖山道拾级攀登,他边上边对身边的省委负责人说:“林县人民能把红旗渠修到山上,你们就不能把路修到山上?你们没钱我拿钱!”(现在通往青年洞的盘山公路就是从那以后修建的。可爱的林县人还把修路节省下的款项退还给了中 央。)在青年洞前,杨贵介绍了红旗渠以及青年洞的建设情况后,说:“百闻不如一见啊!我看过红旗渠的电影,也听人讲过红旗渠,来到红旗渠一看,更感到它的伟大,真是人工天河!不要说是一个县在三年困难时期修建的,就是在丰收年份修成它也不可想象!”他重复着周总理的话对卡翁达说:“红旗渠和南京长江大桥是新中国的两大奇迹,是靠中国人民的智慧自力更生建起来的。”

卡翁达总统说:“感谢毛主席、周总理为我们安排了这样好的参观项目,我建议所有发展中国家都来这里学习。”

下午,杨贵陪同和卡翁达一行参观了“红英汇流”、“桃园渡桥”、沿途农村和东方红机械厂。中外宾客交口称赞林县山清水秀,农村林茂粮丰,农民安居乐业。李先念对对杨贵说:“怪不得陈永贵老想要你到农业部、水利部,或许你杨贵搞水利、抓农业,比你在公安部更能发挥作用。”

陪同赞比亚总统参观红旗渠,使李先念对林县和杨贵有了进一步的了解。4月6日,杨贵到国务院会议厅汇报工作,李先念一见杨贵就开玩笑说:“你的命运在华国锋同志手里掌握着,他不同意你离开公安部。”华 国锋慢腾腾地说:“先念同志,你不能说杨贵的命运掌握我在手里吧!”陈永贵插话说:“人家杨贵搞水利、抓农业是内行,不熟悉公安工作,你一直拉着人家不放。”华国锋争辩道:“我对公安工作也不熟悉,你们怎么不为我考虑,光为杨贵考虑呢?杨贵到公安部是周总理决定的,没有周总理发话,我不能放杨贵离开公安部!”那次会后,李先念嘱咐杨贵写一份“林县农村经济巩固发展”的材料报送中央政治局。

不久,李先念提议率团出席联合国大会第6届特别会议,周总理让邓带10部电影纪录片到联合国展示新中国的建设成就。放映的第 一部电影就是《红旗渠》,在联合国大会引起强烈反响。美联社发表评论说:“红旗渠的人工修建,是在红色中国的典范,看后令世界震惊!”

1975年6月12日,时任国务院副总理的陈永贵在河南省委书记王维群的陪同下来林县指导工作。陈永贵在林县看了两天,他在县委常委和公社党委书记座谈会上说:“10年前我就带贾承让、郭凤莲来林县学习过。去年先念总理来林县回到北京后,说了林县不少好话。这次本想请杨贵同志一块来,华国锋让杨贵抓铁路治安整顿,我请不动。在林县看了两天,看山山青,看水水秀,心情十分舒畅。你们干部群众精神振奋,生产有劲头,生活有盼头,农村房子比昔阳好,社员家里也很整洁。大寨要学林县,昔阳要学林县,特别是在林业和水利方面。我早就给郭凤莲说,大寨的虎头山要像林县的山一样变绿。1965年杨贵带我看红旗渠,只看了总干渠,当时还没有配套,我对土门村的遍地旱井群感兴趣。这次看红旗渠,横竖成了网,社社队队都有水,绿树满山头,清水遍地流,沿渠小麦大丰收,社队企业也星罗棋布。我是越看越想干……”

王维群讲话说,“林县的农业、水利好,农村面貌新,干部群众心齐气爽,关键是县委保持了好传统、好作风。建设大寨县,要统揽全局,调动方方面面的积极性,协调党政群、农工商、科教文卫各条战线,搞好社会主义大农业。周总理、先念副总理、陈永贵副总理对林县、对河南的工作十分关心,我们一定不能辜负毛主席、党中 央的殷切希望!”

“山碑”两个苍劲有力的大字镌刻在红旗渠青年洞的山崖上,更深深镌刻在千百万参观红旗渠的中外宾客心底;“发扬红旗渠精神,建设社会主义新农村”的光辉题词,已经成为亿万农民的具体实践

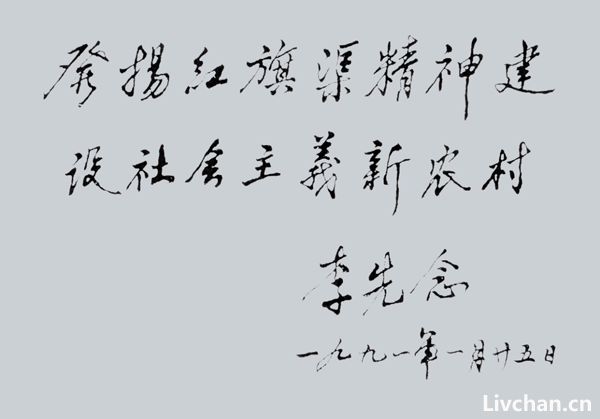

一九九一年二月原国家主席李先念为红旗渠电视系列片《山碑》写片名。

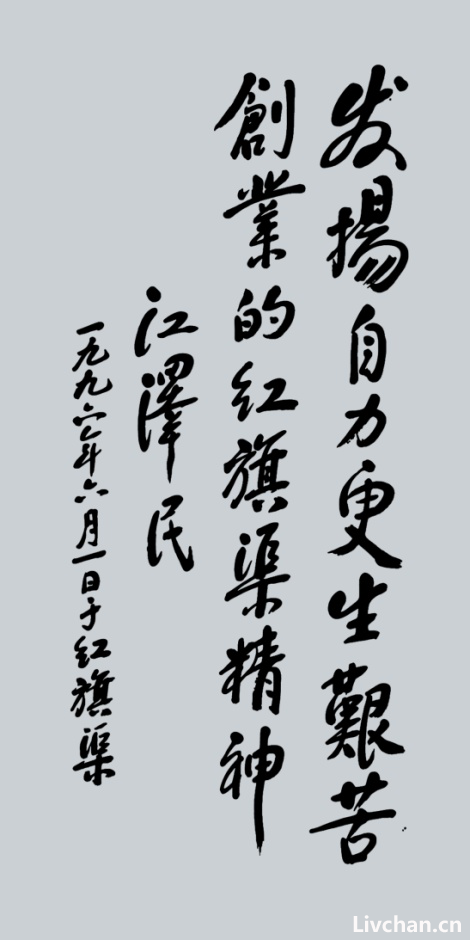

1990年林县举行纪念红旗渠通水25周年庆典,中央电视台和农业电影制片厂摄制了一部三集80分钟的电视专题片,摄制单位找到李先念主席题写片名,欣然命笔题写了“山碑”。这两个苍劲有力的大字被刻在红旗渠青年洞的山崖上,与1996年江泽民同志题写的“发扬自力更生艰苦创业的红旗渠精神”和郭沫若题写的“青年洞”一起,成为中外宾客参观红旗渠、学习红旗渠精神的标志!

1991年1月5日,中共河南省委、省人民政府做出决定:林县、新乡七里营刘庄村等十个单位被确定为全省农业战线十面红旗。1月15日,省政府做出《关于开展农田水利基本建设“红旗渠精神杯”竞赛活动的决定》。时任省委书记的侯宗宾和省长到北京找到李先念主席汇报工作。李先念再次讲道,红旗渠精神要发扬,杨贵不是“四人帮”的人。那个时候你能不工作吗?人民要吃饭,国家要建设,如果都不工作,难道把权都让给“四人帮”?并再次题词:“发扬红旗渠精神,建设社会主义新农村。”

一九九一年元月,原国家主席李先念题词。

2月5日,《河南日报》发表描写林县红旗渠的长篇通讯《历史的丰碑,不朽的精神》并配发评论,激起了强烈反响。

4月27日,李先念主席题词碑刻揭幕仪式暨河南省农田水利基本建设“红旗渠精神杯”竞赛活动表彰大会在林县举行。省委书记侯宗宾、省长与杨贵一起参加大会并为题词碑刻揭幕剪彩。当主持大会的省委副书记宋照肃介绍到主席台前排的杨贵时,会场上爆发出长时间的掌声。杨贵两次站起来致意,掌声才慢慢平息……侯宗宾书记讲话说:“主席的题词,充分肯定了林县人民的业绩,指明了农村现代化发展的方向。红旗渠精神不仅适宜于农田水利基本建设,而且对我们开展各项工作都有重要指导意义。题词的前一句既是要求又是前提,后一句既是目标又是结果。我们相信,只要全省人民把红旗渠精神真正发扬起来,在建设社会主义新农村的道路上,就没有克服不了的困难!”