关于对郭沫若的历史评价,一直以来都存在着较大的争议,而之所以会如此,跟他发掘帝王陵有着很大的关系。

1956年,郭沫若向中央提出申请,要挖掘“明十三陵”中的长陵。众所周知,长陵是明朝第三位皇帝、永乐盛世的开创者——朱棣及其皇后徐氏的合葬墓,其陵宫建筑占地约12万平方米,是十三陵中占地规模最大的三座帝陵之一。作为十三陵中的“祖陵”,长陵中的陪葬品自然是相当丰富,但身为历史学家的郭沫若,却更加中意一部失传已久的古籍,那就是被誉为“世界有史以来最大的百科全书”——《永乐大典》。

我们知道,一般发掘古代陵墓,前提是陵墓本身要遭到损毁,这样便可以做抢救性发掘,如果陵墓本身完好无损,主动发掘则会导致里面的重要文物受损。因此,对于郭沫若要主动发掘长陵,众多考古学家听后都纷纷表示反对。然而,郭沫若最后还是顶住压力,开始了对长陵的发掘。

然而,令人意想不到的是,尽管郭沫若已经做足了准备,但却始终无法找到长陵的入口,反而意外发现了万历皇帝定陵的入口,于是,郭沫若便决定转而发掘定陵。发掘定陵还专门有一个纪录片,拍摄得非常清楚,当墓室门被打开的那一刻,众人纷纷激动不已,墓中的金银珠宝、名贵字画不计其数,万历皇帝及其两个皇后的棺椁也保存得非常完整。但由于保护不当,导致一些文物氧化变黑,最为可惜的莫过于万历皇帝的龙袍,该龙袍原本保存完整,是非常珍贵的历史文物,结果也因氧化变黑,再也无法修复。此外,很多珍贵的文物也在挖掘过程中,受到了不同程度的损害。

值得一提的是,在1966年后,明定陵受到了严重的冲击,万历皇帝及其两位皇后的尸骨、画像,以及很多重要资料全部被焚毁殆尽,就连那三口历经百年都未曾损坏的金丝楠木棺椁,也被当作朽木垃圾扔在了宝城外的山沟之中……挖掘明定陵,可以说是郭沫若一生的“污点”,同时也是导致他评价褒贬不一的重要原因之一。

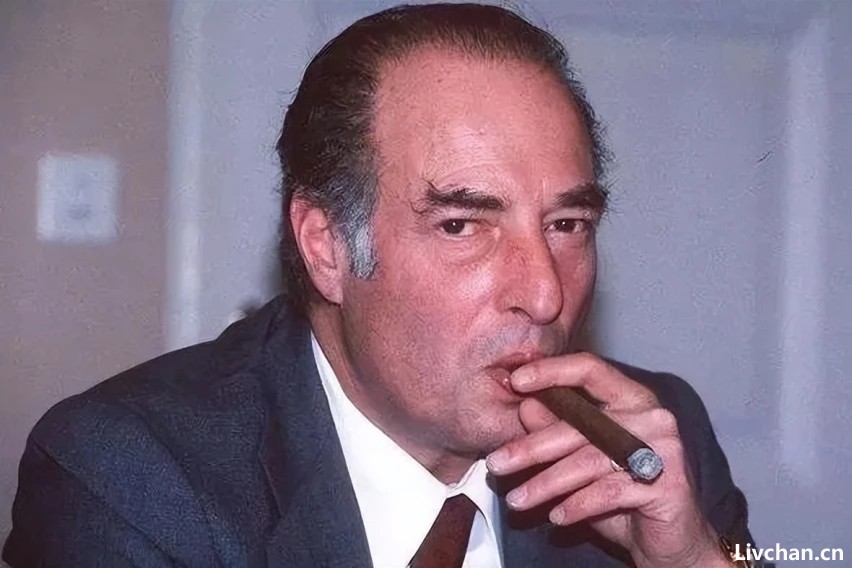

不过话说回来,郭沫若身为历史学家,又担任着中国科学院院长,其对文化历史自然有着浓厚的兴趣,他想通过挖掘帝陵来填补历史的空白,这一点也是可以理解的。尽管此次发掘的确造成了很大的损失,郭沫若似乎也成为了只会破坏文物的“恶人”,但不可否认的是,他对我国的考古事业的发展还是做出了很多突出贡献的,比如对甲骨文的研究、对殷周青铜器铭文研究等等。不仅如此,郭沫若也是一位非常优秀的革命者。

事实上,出身优渥的他原本可以过着令人羡慕的“富二代”生活,但他却志向高远、热衷革命,并且敢于反对一切恶势力。1909年,他就因参加罢课被开除出校,但他革命之心始终未动摇,而后又相继参加了各种革命活动。作为一位文人,笔杆子就相当于是枪杆子。“四一二”事变前夕,郭沫若就把“枪”瞄准了蒋介石,揭露了他“背叛国家、背叛群众、背叛革命”的罪恶行径。尽管郭沫若也因此遭到通缉,不过,这反而让他找到了真正的革命曙光,在参加“八一”南昌起义途中,郭沫若正式加入了中国共产党。

建国后,郭沫若在人民政府履任要职,历任政务院副总理、中国科学院院长、全国文联前三届主席、全国人大常务委员会副委员长等职。1978年6月12日,郭沫若同志走完了他精彩而传奇的一生,享年86岁。遵照他生前的遗愿,遗体供医学解剖后火化,其骨灰则作为肥料撒在大寨肥田。

6日后,即18日这天,邓公在郭沫若同志的追悼会上致悼词: “我们怀着十分沉痛的心情,深切悼念这位为共产主义事业奋斗终生的坚贞不渝的革命家和卓越的无产阶级文化战士……”

邓公在悼词中肯定了郭沫若同志的一生,不过,鲜为人知的是,悼词中的“卓越”二字,其实是邓公后来改的,原悼词中并非“卓越”,而是“伟大”。这看似细微的改动,却是邓公深思熟虑后的结果,这样既不影响对郭沫若的整体评价,同时也能使其评价更为贴切。

来源:方圆文史,网易号