石鲁,早年就学于成都东方美专,系统地学习过传统国画技法,并大量摹习过石涛、八大、扬州画派、吴昌硕等大师们的绘画作品。1940年赴延安入陕北公学院,从事版画创作,后专攻中国画。

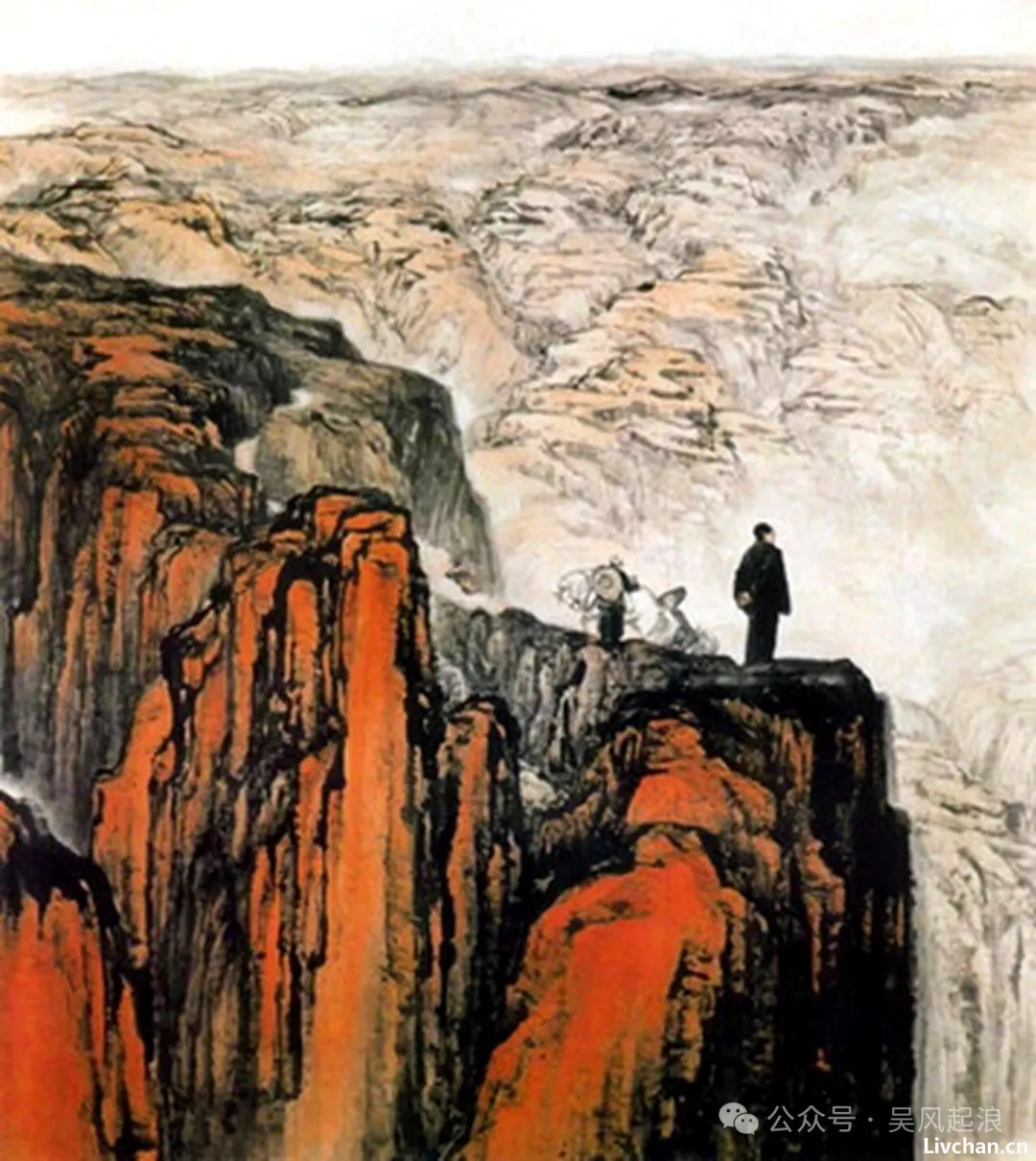

1959年因创作《转战陕北》而蜚声画坛。早期画风写实,用笔坚实谨严,多画革命题材;后期画风奇崛劲健,常以华山、荷花为题,笔力纵恣雄豪。曾任中国美术家协会常务理事、中国画研究院院务委员等职。

著有《石鲁学画录》、电影剧本《暴风中的雄鹰》等。

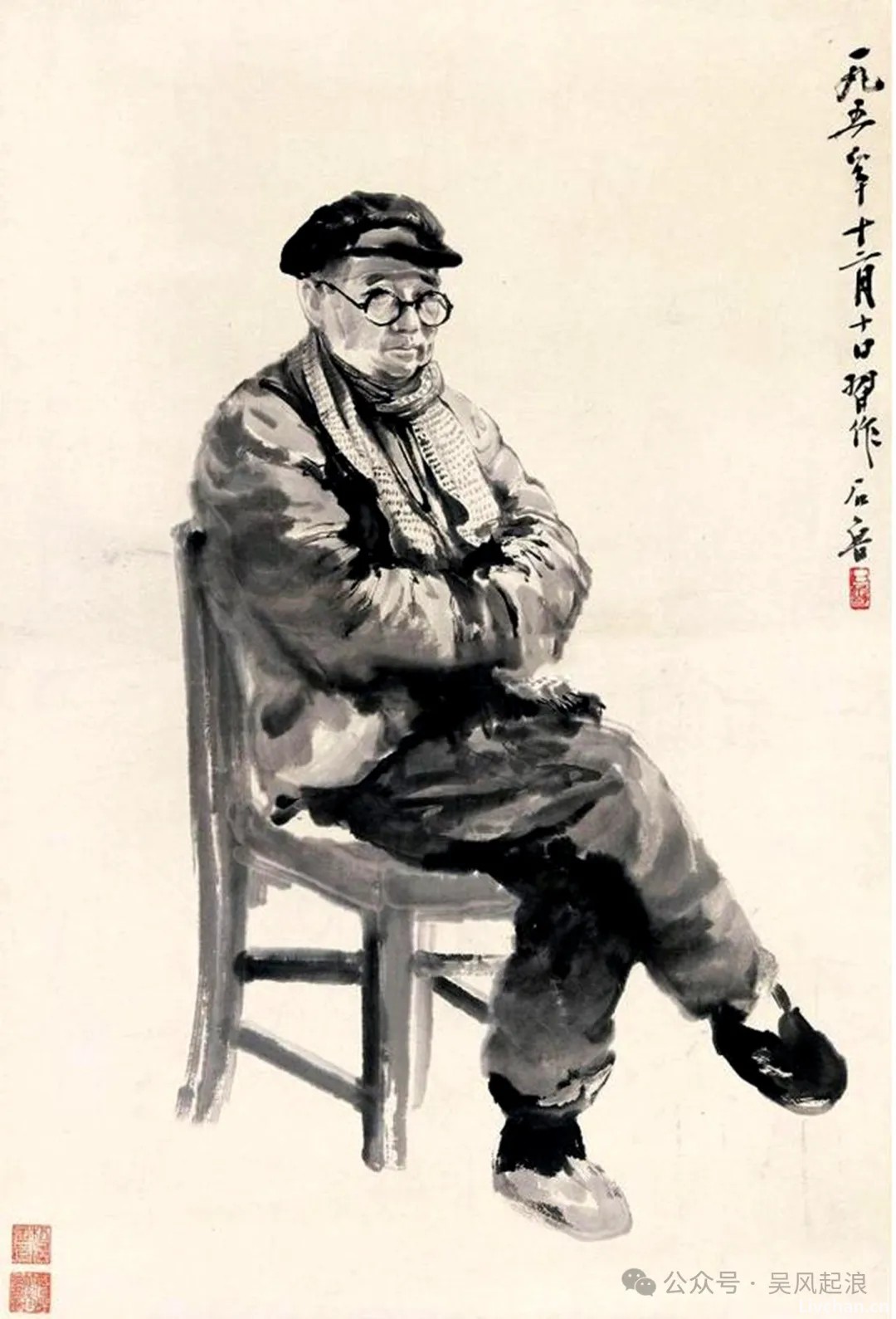

石鲁(1919-1982),原名冯亚珩,四川省仁寿县人。因慕石涛和鲁迅,易名石鲁。祖籍江西景德镇,其高祖全家迁往四川,靠贩药售棉成为巨商,遂安家仁寿县文公镇,成为当地第一大户。石鲁少时,家庭条件良好,文化氛围浓郁,这使他有着很高的文化修养。但这位豪门书香之家的少爷,和许多家庭条件优渥的少爷一样,激情满满,具有很强的反传统精神,反私塾、反家庭,看不好旧式家庭的一切,包括深家大院,八仙桌椅。1939年1月,二十出头的石鲁,抛弃荣华富贵,离开藏书数万卷的“藏书楼”,不远千里,翻山越岭,带着满脚的血泡,胸怀一团烈火,徒步来到革命圣地——延安。

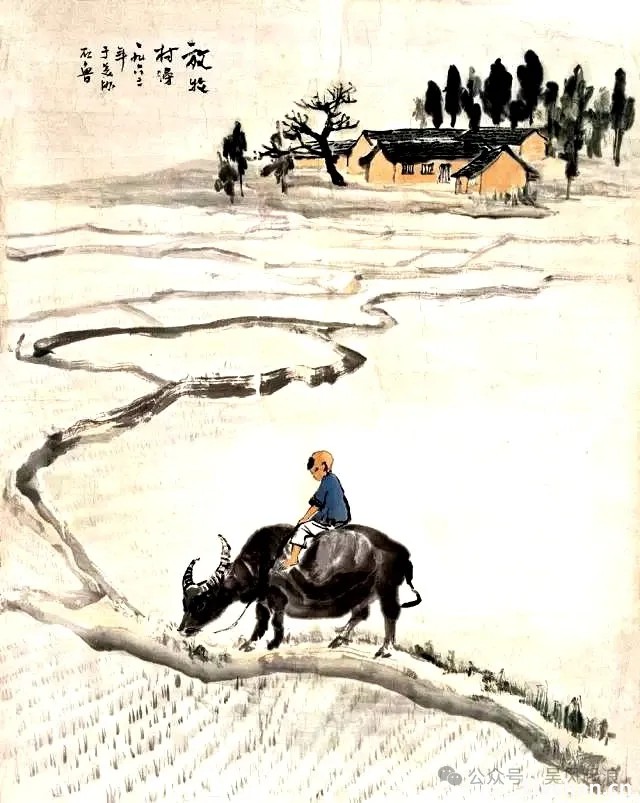

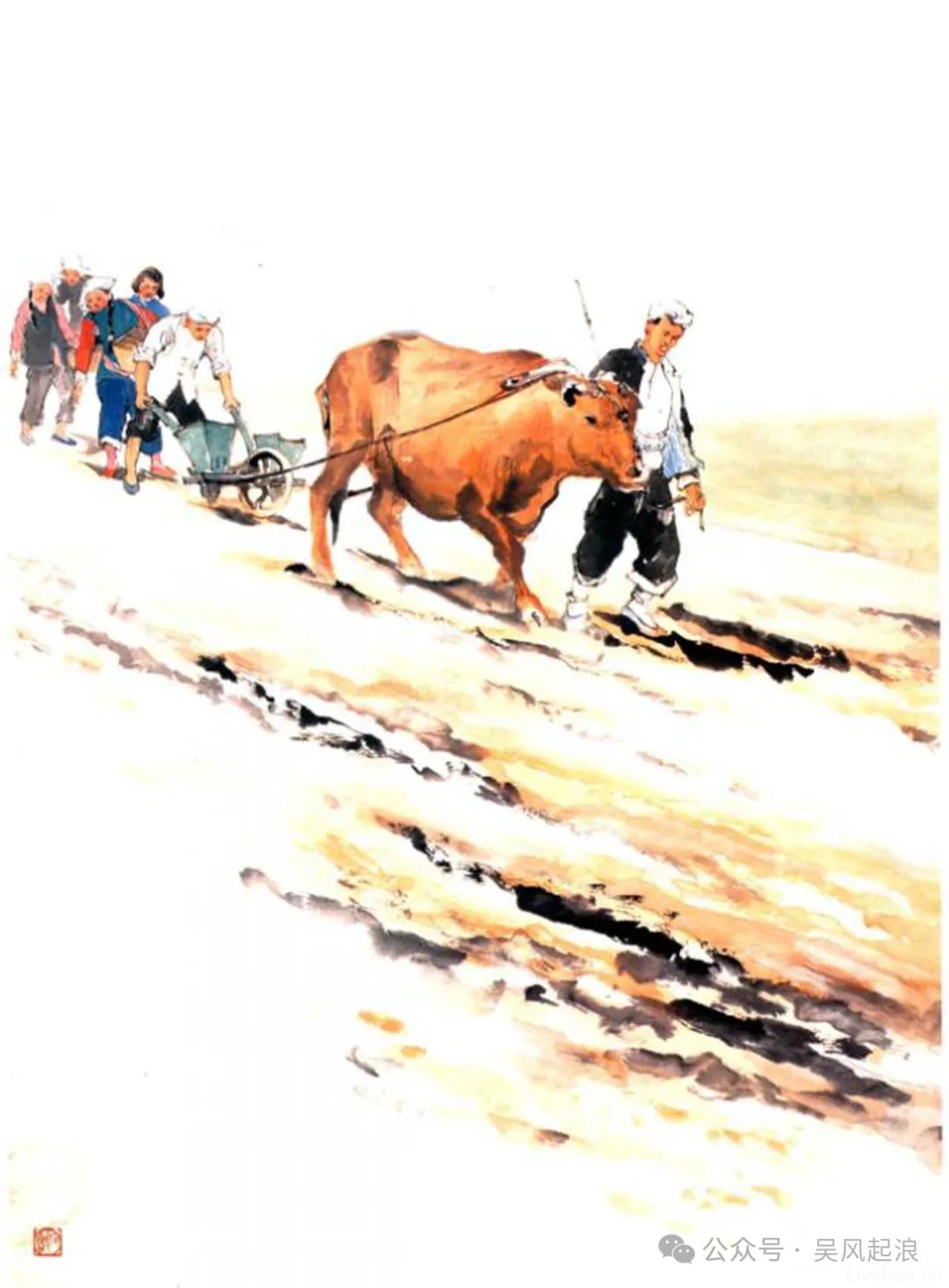

他深情爱着延安的一切,深爱着那里的人民、山水、窑洞、枣树。他热情洋溢地为手里握着红缨枪的小八路、儿童团,头上裹着毛巾的农民、石匠、赶脚汉、牧羊人、老汉,以及老红军、女战士和婆姨们传神照像。透过他们的面庞,他体验到新一代人民的奋发精神,感受到新时代的动力和脉搏。

由于少年时受到良好的教育,石鲁在文学、艺术都颇有造诣。在美术方面,更是出类拔萃,他"一手伸向传统,一手伸向生活",创作了大量的经典作品。1959年,为迎接即将落成的中国革命历史博物馆,石鲁创作了巨幅国画《转战陕北》,以毛泽东主席转战陕北为题材,打破了中国传统绘画中人物画和山水画的界限,用大江大河的气势,展现人物的胸怀。此画被称为“红色美术经典之作”,奠定了石鲁在美术界的地位。

然而,四十五岁那年,正当他处于创作旺盛期之际,其创作的电影剧本《刘志丹》,说是为高岗翻案,被批为反党事件,石鲁被定为“现行反革命分子”。石鲁一下子从天上跌倒深渊,让他难以接受的是,自己从热爱社会,歌颂社会的人一下子变为“人民的敌人”,这种冤枉,这种巨大的心理落差和精神打击,让他备受压力,百口莫辩。他的那幅巨作《转战陕北》不再是“气势恢宏地歌颂领袖的杰作”,一位领导看过画展后,把画面构图将毛主席以背影的表现形式,说成是将领袖置于“走投无路”“悬崖勒马”之境,这是地主阶级的孝子贤孙向无产阶级专政的疯狂反扑。这样定调,没人敢提出异议,该作品旋即从中国革命博物馆陈列中摘下扔进仓库。而石鲁本人旋即遭逮捕,被当作“苏修特务”,严刑拷打。在强大的肉体和精神的双重压力下,石鲁精神恍惚,最终得了精神分裂症。随着时间的流逝,监狱中的他,已从翩翩风度的艺术家,变成了牙齿只剩几颗,衣衫褴褛肮脏、蓬头垢面,整日胡言乱语的叫花子。1970年夏,省“斗批改”领导小组以“现行反革命罪”上报省政法小组,要求判处石鲁死刑。后因精神病院的证明,省政法小组未批准死刑,石鲁逃过一劫。

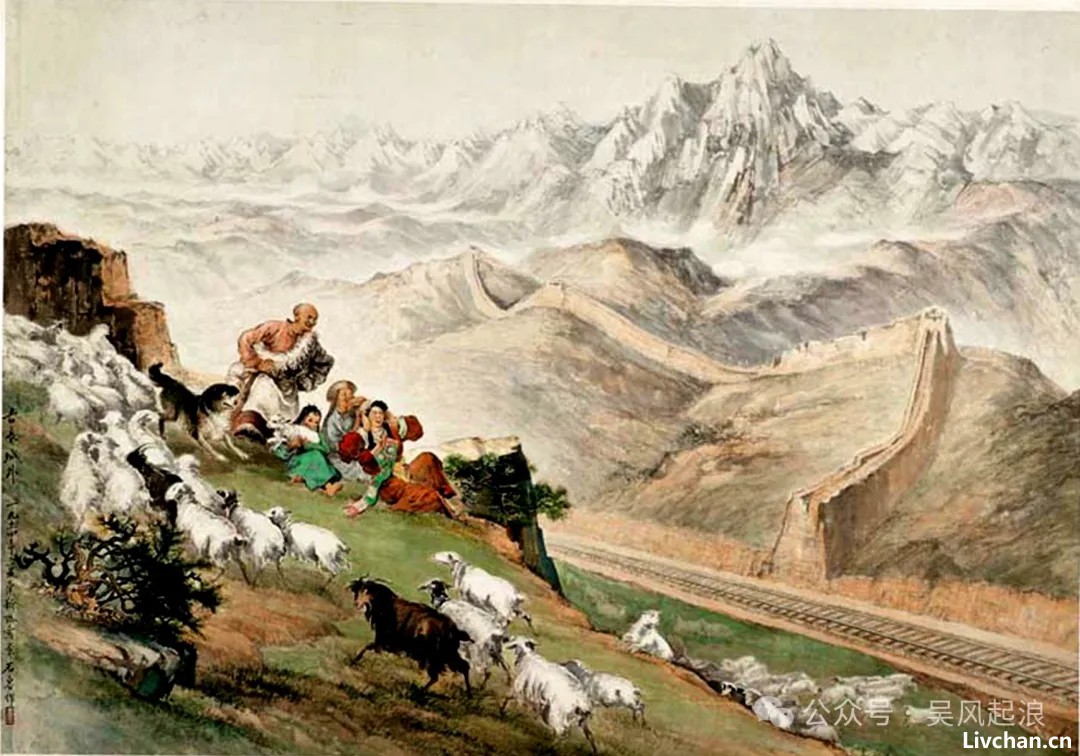

古长城外

“文革”结束后,谁也不记得世上还有“石鲁”这样一个人,都以为他早就化为尘埃了,可现实是,他虽然疯疯癫癫已经没有了人样,却并没有死,谁还想到为一个疯子平反呢?!平反还有啥意义呢?他只好和家属、友人直接向中央申诉。1977年12月31日,文化部两名同志到西安调查石鲁的情况,十几天后两人带着厚厚一叠材料返京。1978年1月,文化部派专人来陕西护送石鲁赴京进行抢救治疗。在多方努力下,1978年11月21日,陕西省委审干领导小组正式行文,对石鲁作出“予以彻底平反,恢复名誉”的审查结论。

石鲁起死回生。

来源:吴风起浪