来源:知乎,作者乌鸦校尉

大家好,我是乌鸦。

克里米亚大桥发生的爆炸事件,乌克兰官方虽未“认领”,却表现得异常高调,正如有人评价的那样:乌方并未承认,却似乎努力地想让所有人都认为是他们干的。

而俄罗斯方面,总统普京已表态爆炸事件为“恐怖袭击”,乌克兰特工机构是袭击的幕后黑手;梅德韦杰夫在被问到如何回应时称,“只能是直接消灭恐怖分子”。

事件进入“反恐”的语境,引发了很多人对战场形势升级的担忧。

(大桥爆炸发生同日稍晚,俄军宣布换将,由以“狠人”风格著称的苏洛维金出任总指挥)

(就在10日,基辅等地遭遇连续导弹袭击)

其实这种担忧也不无道理,因为过去的十几年间,“反恐”实在是被美国为代表的军事力量给玩坏了。本是带有“先天正义”的反恐,反而成了当今人类社会最缺乏底线,最少受国际法规和道德舆论约束的军事作战形式。

要知道,之前的作战行动,再强词夺理,还要在“主权”和“人权”之间做一番辩论。但美国创始的“反恐”语境中,以对“恐怖主义”的“报复”或“自卫”为名,什么“主权”、“人权”,但为“反恐”故,二者皆可抛。

1

“击毙本拉登”长期以来是美国政府标榜“反恐政绩”的最大论据,但这一事件其实还有另一面——巴基斯坦人对美军的愤怒被妥妥地无视了。

我们回顾一下。

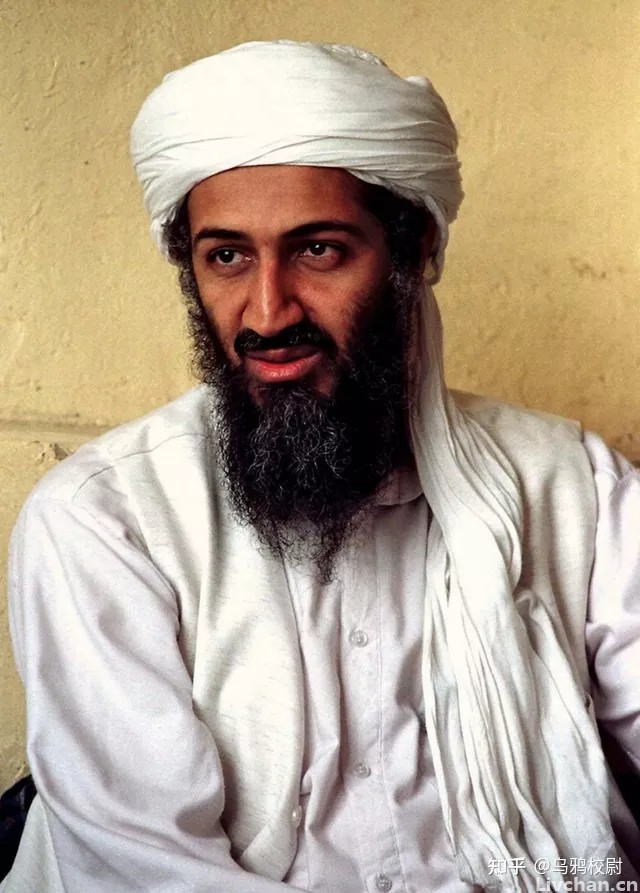

“恐怖大亨”本·拉登,长期以来是“基地组织”的脸面和最有影响力的代言人,也是美国在“911事件”后的头号标靶。

但尽管在2007年将捉拿拉登的赏金提升到了5000万美金,美方仍然一无所获,甚至在赏金加倍的第二天,半岛电视台又发布了拉登的讲话录像。

可这一“顶风作案”行为,给了美国人意外的收获。

正是其在半岛电视台的高调表现,让中情局判定,自1998年就不再使用手机的拉登,应该是通过信使传递消息。

根据对“基地组织”前三号人物哈立德的审讯,中情局锁定了一个名叫易卜拉欣·赛义德·艾哈迈德的信使,信使作为本拉登的心腹,专门负责为“基地组织”的领袖和朋友传递信息。

通过追踪这个信使,中情局于2010年8月发现了一座位于巴基斯坦军事重地阿伯塔巴德的奇怪建筑,约一英亩的院落面积远大于其他普通住宅,院墙和围墙都远高于正常水平,从外面无法看到屋内,连垃圾都从不丢弃、直接焚烧,甚至没有互联网和电话。

更敏感的是,该建筑附近有一所巴基斯坦的军事学校和大量的巴退役军人住宅区。

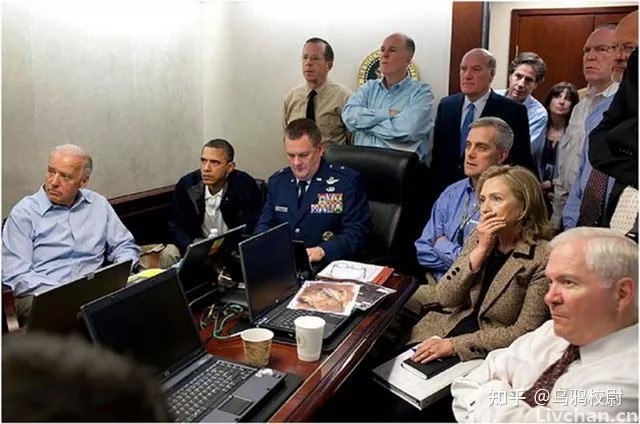

美军对该建筑持续侦察监视了长达9个月,但在猎杀行动前夕,奥巴马反复询问到底有多大把握确认该目标就是拉登时,中情局情报分析专家说法不一,没人能百分百确定。

但这个“不确定”似乎压根也没让美国人更客气一点。

突袭本拉登的“海神之矛”任务伊始,为了保证突然性和成功率,美国政府对巴基斯坦方面严格保密,没有进行联系沟通,更未透露与任务相关的任何细节,巴方全程局外人。还有部分美国官员长期怀疑,巴政府或巴军方有人在给拉登提供帮助。

巴三军情报局给中情局提供过当地的一些信息,但并不知道这些信息潜在地涉及拉登。

可反过来巴方显然不是美方的“情报共享”对象。时任中情局负责人列昂·帕内塔甚至对《时代周刊》表示:“我们认为,任何与巴基斯坦在一起进行合作的努力都可能会危及这次任务的成败。”

2011年5月1日深夜,执行任务的突击小队在进入巴空域后,就小心避开巴军的雷达和防空系统,特别是避免在军事设施的正上方飞行,以免触动巴军事机构的防空警报。

由于突击队员乘坐的黑鹰直升机未能安全降落,队员们从机舱跳到目标院子里后,按照直升机的燃料使用时间和巴方可能的反应速度,击杀行动必须在30分钟结束,即使是弹性时间也只有10分钟。

速战速决击毙拉登、并初步确认其身份后,特战队员将尸体面容清理干净,并拍下尸体的全身照和头部及脸部特写。

整个行动耗时38分钟,战斗过程不过15分钟。

之后的任务,就是在目标建筑中搜集证物和数据情报,并携带所有回到位于阿富汗的贾拉拉巴德军事基地。

该突击行动的全过程,都通过无人机实时传回了白宫的战情室。

行动结束后,突击队员还使用了白磷手榴弹和铝热剂手榴弹,烧毁坠落的直升机,却不料,现场残留了这架直升机的尾梁、尾桨等部件,最终令击毙拉登的行动大白于天下。

为了避免土葬使拉登的墓地成为恐怖分子朝拜的圣地,美国选择在北阿拉伯海将拉登海葬。

美国击毙拉登一事,是美军的“成功战例”,却在当时就引起了巴基斯坦举国上下的强烈不满,美巴关系急转直下。

毕竟这等于把巴政府架在火上烤,因为对美国这次擅入巴境内执行军事任务,巴基斯坦老百姓不相信政府不知情,而巴政府确实不知道、又无法让百姓相信,巴政府也无法让美国相信,他们确实不知道本拉登躲藏在巴基斯坦。可以说全程体现一个大写的尴尬。

于是巴政府和军方也是大为光火。

同年5月5日,巴军方召开会议,就本拉登被击毙一事进行评估,巴陆军参谋长吉亚尼在会后发表声明称,任何类似侵犯巴主权的行动都将导致巴方重新评估与美方在军事和情报方面的合作。

声明提到,美中情局根据巴三军情报局提供的最初信息,最终找到本拉登的下落,但并没有与巴方进一步分享情报,这有违两国情报部门的合作关系,巴军方已经下令就此展开调查,同时决定将把美国在巴军事人员减少到最低限度。

5月6日,巴最大伊斯兰政党“伊斯兰大会党”就美军进入巴境内击杀拉登、侵犯巴主权一事举行大规模抗议,要求巴政府放弃支持美国的军事行动。

美方则一副“你们随便骂,听了算我输”的态度。在击毙拉登之后,美国又在一周时间内,在巴基斯坦进行了四次无人机袭击。

5月13日晚,巴国民议会举行了13个小时的听证会,议员们集体对美国提出控诉,认为美国在巴境内采取的单边行动,无论是击毙拉登,还是无人机闯入巴境内打击武装分子,都令人无法接受。

同年11月,北约直升机又袭击了巴基斯坦西北边境默赫曼德部落地区的萨拉拉检查哨所,造成24名巴军人死亡,在巴国内激起极大愤慨。

巴军方随即宣布,拒绝参与美国主导的空袭调查,立即关闭向驻阿富汗的北约部队运送物资的补给线路,并要求美军在15天内撤离巴俾路支省的舍姆西空军基地,美巴关系由此几乎陷入冰点。

本文初摘录于:2022-10-12,最后校对或编辑于:2022-10-12

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

0票反对!美国众议院通过“挺台”法案,专家直言:危险且阴险!

据界面新闻报道,当地时间6月23日,美国众议院以口头无异议的方式,通过了所谓的“不歧视台湾法案” 。这一法案要求美国政府动用话语权和表决权,支持台湾加入国际货币基金... 2025-06-27 -

中国能否取代美国领导全球?阎学通:当领导不靠自封,别人非要你当再当

编者按在全球格局深刻变革的当下,国际社会正面临多极化加速、地缘政治博弈加剧、非传统安全挑战升级等多重考验。5月29日,“道义现实主义与全球治理新范式”学术论坛在清华大... 2025-06-24 -

1943年,一部名为《莫斯科使团》的黑白电影在全球同步上映,引起了广泛关注和热烈讨论。这部电影主要讲述的是美国驻苏大使戴维斯到达苏联后,亲身体验了苏联人民的生活和社会...

2025-06-24

1943年,一部名为《莫斯科使团》的黑白电影在全球同步上映,引起了广泛关注和热烈讨论。这部电影主要讲述的是美国驻苏大使戴维斯到达苏联后,亲身体验了苏联人民的生活和社会...

2025-06-24 -

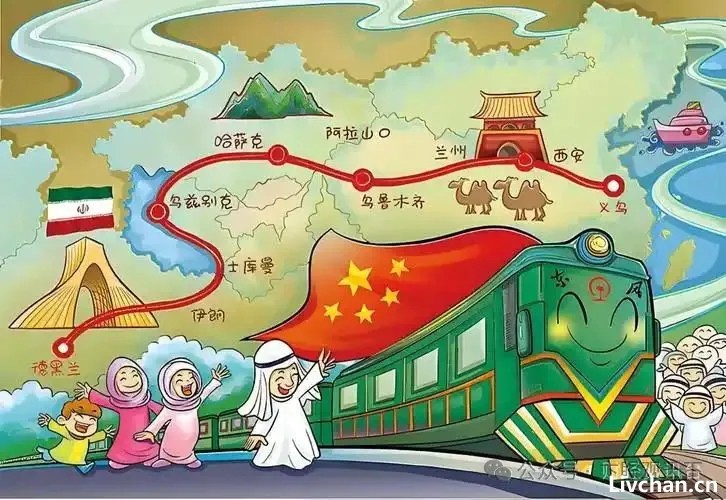

一架运20空降到伊朗机场,便让美国、以色列疑神疑鬼高度紧张。但是谁也没想到,长期被美国封锁卖油的伊朗,悄然在东北部与中哈乌土四国合作,暗度陈仓修建了一条5500公里长的...

2025-06-23

一架运20空降到伊朗机场,便让美国、以色列疑神疑鬼高度紧张。但是谁也没想到,长期被美国封锁卖油的伊朗,悄然在东北部与中哈乌土四国合作,暗度陈仓修建了一条5500公里长的...

2025-06-23 - 制造和升级战争都是川普,他到底想干啥?对任何事情的观察和分析都是随着形势和情况的变化而逐步接近真相,没有谁是未卜先知的圣人,所以不要跟我讲什么观点前后不一是人品问... 2025-06-23

- 何新先生以下的这篇采访谈话发表于十六年前,原文刊载于2002年3月20日《香港商报》。这个顺序已经基本应验,只是未来俄罗斯与中国问题的次序也许需要颠倒。[按语:何新认为,... 2025-06-22

-

这个世界的「剧本」已经被川普暴露?广场协议2.0?稳定币?关税战?川普拿到的「剧本」究竟要将我们带往何处?

欢迎来到:自说自话的总裁传说,有一份秘密「指南」隐藏在美国幕后,就像犹 太人的《锡安长老纪要》,每当美元遇到危机,它就会出现,它曾三次帮美元化险为夷,收割对手,又... 2025-06-21 - 文 观察者网 齐倩当地时间6月20日,伊朗总统府官员马吉德·法拉哈尼向美国有线电视新闻网(CNN)表示,如果美国总统特朗普命令以色列领导层停止对伊朗的袭击,那么与伊朗的... 2025-06-21

-

当地时间6月19日,伊朗向以色列发动新一轮袭击。据以色列卫生部门统计,本轮袭击目前已造成约50人受伤,其中多人重伤。其中,以色列南部贝尔谢巴的苏鲁卡医院在袭击中受损严重...

2025-06-21

当地时间6月19日,伊朗向以色列发动新一轮袭击。据以色列卫生部门统计,本轮袭击目前已造成约50人受伤,其中多人重伤。其中,以色列南部贝尔谢巴的苏鲁卡医院在袭击中受损严重...

2025-06-21 - 对付完伊朗就对付中国?美以这实话说早了!这是两个听起来很炸裂,但实际上又合乎逻辑的消息。一则是以色列总理内塔尼亚胡说,先打败伊朗,接着就打巴基斯坦。另一则是美国总... 2025-06-21

-

2025年6月13日凌晨,以色列战机群划破伊朗夜空,代号「狮子的力量」的空袭行动正式启动。以色列的目标非常明确——纳坦兹、伊斯法罕和福尔多,以及一些参与核研究和开发的顶级...

2025-06-20

2025年6月13日凌晨,以色列战机群划破伊朗夜空,代号「狮子的力量」的空袭行动正式启动。以色列的目标非常明确——纳坦兹、伊斯法罕和福尔多,以及一些参与核研究和开发的顶级...

2025-06-20

- 扁鹊见蔡桓公先秦 韩非扁鹊见蔡桓公,立有间,扁鹊曰:“君有疾在腠理,不治将恐深。”桓侯曰:“寡人无疾。”扁鹊出,桓侯曰:“医之好治不病以为功!”居十日,扁鹊复见,... 2024-10-19

- 没有高尚品格和信仰,当了医生就是对这个神圣职业的亵渎。患者把人类最为宝贵的生命都交给了这个“神圣的人”,而这个人却对患者的生命不屑一顾 … 医生对病情的过度渲染实... 2024-09-16

-

清华硕士马翔宇吹响了全民反腐的冲锋号——如同指出皇帝没穿衣服的孩子

在这个信息爆炸的时代,我们每天都被海量的新闻和故事所包围。然而,有些故事,它们的影响力远远超出了文字所能表达的范畴。今天,我们要聊的,就是这样一个故事——一个清华... 2024-08-04 -

布林肯访华期间,有一些奇怪的事一直想谈谈,还是本着沉淀一段时间后再来捋,或许能发现更多的东西。布林肯访华期间发生了什么怪事?当时网络出现顶级流量的骑墙公知抛出的“...

2024-05-13

布林肯访华期间,有一些奇怪的事一直想谈谈,还是本着沉淀一段时间后再来捋,或许能发现更多的东西。布林肯访华期间发生了什么怪事?当时网络出现顶级流量的骑墙公知抛出的“...

2024-05-13 -

最近在视频号直播,谈到美国像苏联一样解体的外七条和内七条,总结起来就是十四条理由。外七条:1. 美国处于第四次世界大战的战略防御阶段三战是冷战,冷战是混合战争模式。...

2024-01-27

最近在视频号直播,谈到美国像苏联一样解体的外七条和内七条,总结起来就是十四条理由。外七条:1. 美国处于第四次世界大战的战略防御阶段三战是冷战,冷战是混合战争模式。...

2024-01-27 - 近日,一份显示为山西省临汾市洪洞县财政局原党组书记、局长付雪海的刑事判决书称,付雪海存在更改年龄并曾于上世纪八十年代因盗窃罪、流氓罪等先后三次被判处有期徒刑等情况... 2025-06-28

- 走进课堂,已经有一半的学生准备好入睡了,还有另一半的学生在做着各种各样的动作,有几个人互相闲聊的,有同桌之间互相打打闹闹的,有拿着零食吃的,有拿着矿泉水喝的,有互... 2025-06-26

-

德黑兰“认输”,曾力挺伊朗的巴基斯坦,意识到中俄为啥不出手了

持续 12 天的伊以冲突暂告段落,以色列、美国、伊朗纷纷宣布 “达成目标”。而曾表态 “力挺” 伊朗的巴基斯坦,却在此刻做出关键转向 —— 巴国防部长公开表示:谴责... 2025-06-25 - 2025年6月17日18时许,这是“西方伪史论”学术发展历史上的至暗时刻,中国互联网上一些宣扬“西方伪史论”的自媒体账号被集体封禁。我就奇了怪了,为什么我们质疑西方伪史就要... 2025-06-25

- 论现在我们应该怎样吃饭看了这个标题,你或许觉得奇怪,一日三餐,生命之必须,一日不可离开,今天我们难道不会吃饭了吗?是的,这种情况正在屡屡发生。且举一例:一日某饭馆,... 2025-06-24