编者按:文革小报乃造反派所办报纸,比之到处张贴的大字报更进一步——体系化。它一度引起了最高领袖的注意,但在造反派陷入派性斗争后,毛泽东对红卫兵及其小报的态度,逐渐发生了由肯定赞赏到基本持否定批判的较大转变。

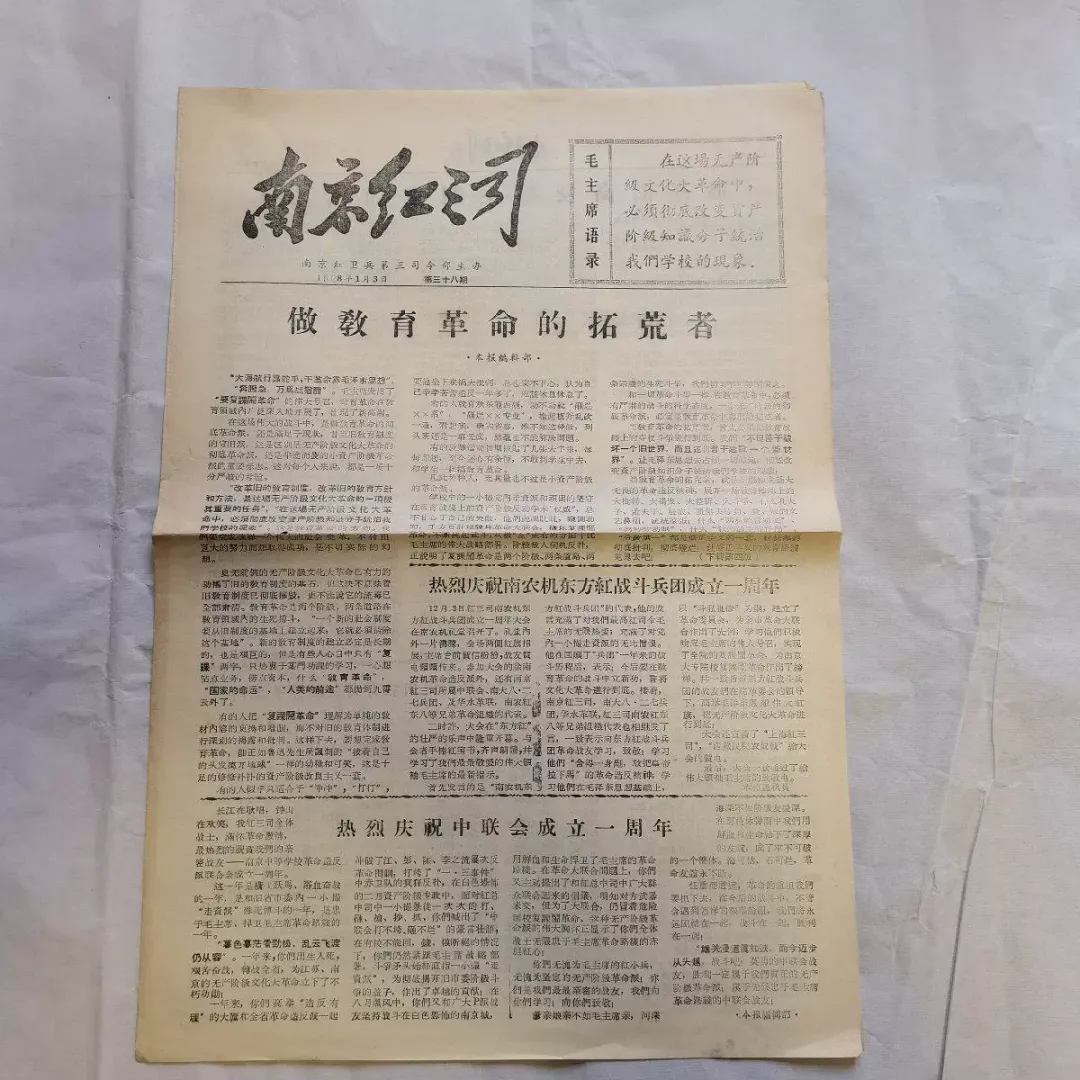

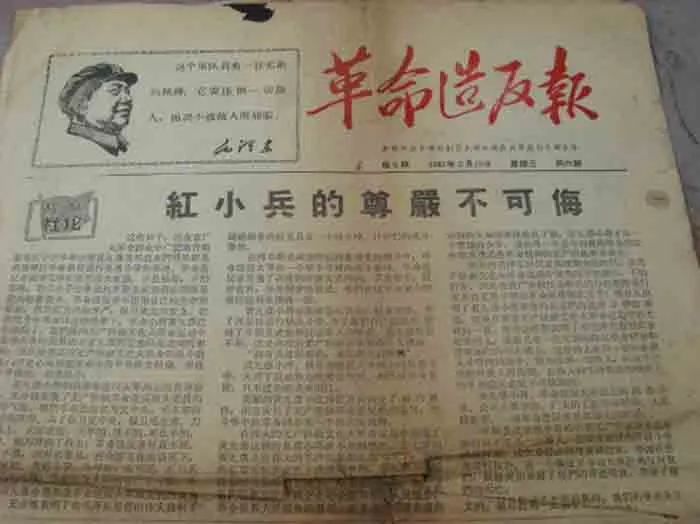

南京红三司第三十八期1968年文革小报

王力说:“毛主席最注意造反派的报纸”

以“革命造反”为主旨的红卫兵造反派办的文革小报,之所以在“文革”一段特定的时间大行其道,究其深层原因,可以说这与毛泽东本人对红卫兵小报为代表的造反派报纸一度持肯定、赞成,甚至欣赏的态度不无关系。笔者以为,毛泽东与文革小报的关系,是一个至今仍值得深入研究探索的课题。

中央文革小组成员王力于1967年1月的一次谈话,其中就提到毛泽东对文革小报的态度。不过,当时尚没有“文革小报”这种说法(“文革小报”这种称谓,是后世的人们回顾评价“文革”时期这一特殊现象时,才开始使用并流行开的)。王力讲话中用的是“造反派的报纸”,这一带有点官方色彩的提法。

1967年1月24日凌晨,王力在人民大会堂接见《北京日报》社的造反派代表及相关人员,主要谈所谓“《北京日报》的新生”问题。其时,自1月初上海《文汇报》和《解放日报》先后夺权,并获毛泽东肯定后,全国各省、市、自治区的党报,大部分被红卫兵进驻或造反派夺权,宣布“新生”。作为新北京市委机关报的《北京日报》也难逃被接管改版的命运。王力这次接见谈话,就是代表中共中央和中央文革,对“新生的《北京日报》”表态的。

王力此时的身份,已不仅仅是中央文革小组的一般成员,而是身兼由毛泽东直接任命的“中央宣传组”的组长重要职务。1月8日,毛泽东在其住处亲自召集有部分中央文革小组成员参加的高层会议,当时,“文革”开始后一直掌握中央宣传口,执掌舆论大权的中央第4号人物陶铸已于几天前被打倒靠边。在此情况下,毛泽东在会上宣布成立中央宣传组,并当场宣布其成员为王力、唐平铸、胡痴,由王力任组长,并立即让王力等人在中央人民广播电台广播《告上海全市人民书》。王力这种新身份,有点类似后来的姚文元,而所不同的是,他此时直接对毛泽东本人负责。

王力在讲话中,对主持新《北京日报》的人员说:报办起来了,大家要共同把报纸办好。毛主席最注意造反派的报纸,你们要把报纸办好。你们同北师大关系还是人民内部矛盾,要团结起来。

王力讲话中提到的“造反的报纸”,显然是指红卫兵造反派办的文革小报。以王力当时位居高层核心的身份和毛泽东对他的赏识信任推断,这番话的可靠性很大。况且,“文革”时期那种政治背景,不用说伪造、生编,哪怕是仅仅对毛泽东的原话指示修改几个字,也将面临牢狱之灾。身居高位的王力,当然更明白这种利害关系。因此笔者认为王力这里传达的,是真实表达了毛泽东当时对造反派小报,有所喜好或者说有所偏好的立场态度。

同时,笔者以为,这也符合毛泽东一贯的观点和主张。其实,毛泽东终其一生,都与小报有某种不解之缘。早在当年的中央苏区以及延安时代,毛泽东就很注意各种小报,经常找一些小报来阅读,并从中获得一些有用的信息,以至拓展自己的思路。据记载,对国民党的小报,毛泽东就经常找来看,而且往往从小报上的一些政治新闻中,分析出我党在国统区的活动情况,以及民主人士同国民党当局斗争的情况。

在延安,毛泽东除关心《解放日报》外,对延安边区发行的小报也很重视。当年延安边区有一份《边区群众报》的小报,据说,这份小报后来改为用四号字排印,就是直接来自毛泽东的指示。毛泽东关注小报,当然是认为小报比较能反映来自群众的声音。那时,关中地委办有一份8开的油印小报,毛泽东几乎是每期都看。有一次,他从这份小报上看到刊载的文章上反映出边区群众的某些要求,当即将这份小报寄给博古和陆定一,并用红笔写下眉批,称赞小报上刊载的两篇小文章。说文章写得精辟,有独自见解,是大报上很难看到的好文章,不妨转载在《解放日报》上。后来,《解放日报》果然转载了油印小报上那两篇小文章。 毛泽东这种对小报格外的兴趣和关注,一直延续到文革时的红卫兵造反派小报。

与遇罗文一起创办《中学文革报》并刊发遇罗克《出身论》的牟志京,则从另外一个角度揭示了文革某段时期,毛泽东每天必看数份最新出刊的“最有影响的红卫兵小报”,并将此事交中央文革具体办理,而中央文革又将此任务布置给“首都三司”,由“首都三司”宣传部长负责荐报找报这样一个令人吃惊的事实。

牟志京在一篇回忆文章中写道:“帮我开过介绍信的三司宣传部长,曾向我索取全套的《中学文革报》,讲他受中央文革之托,要为毛泽东准备八份最有影响的红卫兵小报。他认为我们的报纸应在此列。”

毛泽东对造反派报纸的这种态度,对文革小报的存在和发展,可说是决定性的,极为关键和重要。

毛泽东不赞成《百丑图》

毛泽东对红卫兵造反派办的小报持支持和赞赏态度,但是并不表明他对这些小报,以及红卫兵过分搞法,持完全的支持与肯定。事实上,对当时流行一时的所谓“革命造反行动”,如“挂黑牌”、“戴高帽子”、“搞喷气式”等过火行动,毛泽东是持否定立场的,甚至提出过尖锐批评。

表现在其时已十分风行造反派小报和传单方面,毛泽东对其中过火的东西,是持强烈批评反对态度的,其中最典型的就是那幅著名的漫画《百丑图》(又名《群丑图》)。

《群丑图》是北京的一批红卫兵以“斗争彭、罗、陆、杨反革命修正主义集团筹备处”名义搞出的一幅大型政治漫画,最早出现在“首都二司”机关报《东方红》第21期上。其中,对一部分党和国家领导人以及一大批知名人士予以集中批判攻击,极尽丑化泼污。面世后,在社会上影响很大,流传甚广。

然而,这幅《百丑图》传到毛泽东那里后,却引起了他的不满以至愤怒,对其做了尖锐批评指责。

有意将《百丑图》透露给毛泽东,并让其对红卫兵造反派一些做法提出批评指责的,是其时身任北京卫戍司令的傅崇碧将军。文革后,傅崇碧在其正式出版的回忆录中,详细记述了事情经过。

正在紧张的时刻,毛主席那里来电话,要我到主席那里去一趟。我就问让不让去?江青说快去吧!我到达中南海毛主席那里,已是夜里两点多了。毛主席还在游泳。我坐了半小时,毛主席从游泳池出来了。见到我,主席说:“先吃饭吧,解决‘民生’问题。吃了饭再谈。”

饭送上来,毛主席叫我一起吃。吃完了饭,主席问我:

“北京现在的情况怎样?”

我说:“很乱。”

主席问:“街上大字报还多不多?”

我说:“很多。”

主席问:“砸烂‘猪头’(指朱总司令)的大字报还有没有?”

我说:“有。”

主席说:“这不好!猪、毛不能分。没有猪(朱),哪有毛?”

主席又问:“现在还有武斗吗?”

我说:“大的没有,小的还有。”

主席说:“在工人阶级中间,没有根本的利害冲突。要搞联合,要团结,要搞生产。工人不搞生产,学生不上课,不行。”

说到这里,主席看我放在面前一大卷纸,主席问:“那是什么?”

我说从钓鱼台出来时,有人拦我的车子,放进车里的,是什么我还没看。

主席说:“打开我们看看。”

一打开,是一张彩印的大漫画“百丑图”。(笔者注:这里傅崇碧的记忆稍有纠正处,那份刊有《群丑图》的小报,是套红印刷而非“彩印”。当时印刷水平,中国尚无彩印报纸)主席看到上面画的是贺龙等领导同志抬着刘少奇,罗瑞卿口内含着刀,许多被丑化了的党政军高级领导跟随在后。主席生气地说:“这是在丑化我们的党!这种东西不准搞!”主席马上叫秘书打电话给陈伯达,要他把此图全部收起来,不准在社会上流传。我趁此时机告诉主席说:“现在批斗老干部比以前更厉害了,还要老干部坐‘喷气式飞机’。”

主席问:“什么叫‘喷气式’?”

我就比划给主席看。主席说:“这样做不好!”

毛泽东发了话,不久,中央文革小组也就正式传出消息,对《百丑图》予以抨击并不准其它小报再转载,已发行的小报要收缴销毁。可见,毛泽东虽然对大字报及红卫兵小报持支持肯定态度,但对其中一些过分的东西和搞法,仍然是不赞成甚至明确表示反对的。

另据王力回忆,毛泽东还反对小报刊登批斗“走资派”时戴高帽子的照片。王力在其《回忆录》中说:“还有他提出不准戴高帽子、剃头、游街。 在军委八条以前他就这样提了。主席明确说:‘这是属于武斗范围’。总理反映过,我也反映过香港报纸刊登了王任重、曹荻秋戴高帽子的照片。主席叫我代中央写一个通知,叫各地的小报不许登戴高帽子的照片。”

当然,由于中央文革小组一帮人暗中的支持撑腰,以及当时全社会掀起的打倒刘邓及其在各地各部门的所谓“代理人”的狂潮,尽管毛泽东明确批评反对《百丑图》这种很恶意的攻击丑化,以及小报刊登戴高帽子等人身侮辱性照片,但红卫兵、造反派办的小报上用漫画丑化“刘、邓、陶”及其他党和国家领导人和省市领导的做法,以及戴高帽,搞喷气式等行为,并未真正得到制止。正如王力也承认的:“这些指示的效果很小。”各类千奇百怪的漫画,以及批斗照片,仍不断充斥于首都及外省市的小报中,并构成其特色之一。

毛泽东指示转载《首都红卫兵》社论

1967年1月31日,《人民日报》第二版以《革命造反派在毛泽东思想的伟大红旗下联合起来》的通栏标题下,一共发表了4篇红卫兵及造反派的文章。整个第二版被冠以“革命造反战地”,并配以木刻版画的题花,十分令人瞩目。

头条位置即是署名“首都红卫兵第三司令部”的《打倒“私”字,实行革命造反派大联合》文章。这篇文章,虽然是出自造反精神最强,造反劲头最足的“首都三司”名下,却一反当时火药味十足,张口“炮轰打倒”,闭口“砸烂狗头”之类流行的造反派腔调,而是多少有些和风细语地谈革命造反心得,说学习毛著体会(《人民日报》通栏标题之下还有个副标题:《——学习关于〈纠正党内错误思想〉一文体会》)。更让人称奇的是,“首都三司”这篇文章的矛头,对准的既不是党内走资派,也不是所谓“资产阶级反动路线”,而是对准了造反派自己。

文章在历数了“私”字在革命造反派队伍内部的种种表现后说:“这个‘私’字,就是很多同志头脑里的那个资产阶级司令部。我们头脑里同样进行着无产阶级和资产阶级的夺权斗争。如果不把自己头脑里的‘权’夺到无产阶级手里来,也就是说,不用毛泽东思想去占领我们头脑里的司令部的话,那么,即使我们把权从走资本主义道路的当权派手里夺过来,也是没有什么意义的。”

这篇文章甚至还耸人听闻地宣称:“阶级敌人在拼命地寻找着我们队伍内的每一点缝隙,挑拨、离间、破坏革命派的大联合。”而对造反派来说,“我们将怎样回答敌人?实现无产阶级革命派钢铁般的大联合!这就是我们的回答。”最后,“首都三司”的文章号召:“打倒风头主义!打倒本位主义!革命的知识分子和革命工人、革命农民、革命干部及一切革命群众联合起来!”

其实,“首都三司”这篇文章,是其机关报《首都红卫兵》几天前(1月26日)发表的一篇社论。在“一月风暴”高潮中,“首都三司”发表这种内容的社论,是否有什么背景(比如说奉中央文革小组某些人的指示而为),不得而知。不过,《人民日报》在显著位置上作全文转载,这可以说是“破天荒”的举动,其实是有其背景和内幕的:原来,这完全是奉毛泽东的指令而为之。

据说,毛泽东是见到自己书房案头上摆着的这份《首都红卫兵》小报,一眼望见这篇社论的标题,为之所吸引,坐下来一口气从头到尾读完,不觉为之叫好。又当即叫来主管《人民日报》的陈伯达,指示其立即在《人民日报》上作全文转载。 推测毛泽东这一不寻常的动机,似乎可以这样认为,目睹“一月风暴”夺权高潮的来临,毛泽东大概认为文化大革命大局已定,现在值得关注的,不再是对立派,而应当是即将全面接管政权的造反派内部的问题及其整顿,否则这些被一度寄与重望的年轻闯将可能接不好班。

这个事例,生动地说明了毛泽东对红卫兵造反派小报的看重(当然也与江青、陈伯达等人当时的极力推荐有关)。如果不是毛泽东本人亲自发了话,是没有人胆敢把红卫兵造反派这种一向无法登上大雅之堂的小报,连同诸多反映党和国家军机大事的文件报告一起送上毛泽东书房的案头的。

正由于毛泽东发了话,表明了对造反派小报的欣赏态度,作为党中央喉舌的《人民日报》,当天在全文转载《首都红卫兵》这篇社论的同时,还转载了北京有名造反组织北京地质学院东方红公社的《夺权必须联合》,上海工总司下属的上钢二厂革命造反工学联合兵团的《联合起来就是好》,以及署名“红枪手”的《‘私’字是阻碍革命大联合的绊脚石》等3篇造反派文章,这些也都是从文革小报上选载的。同时,还用“人民日报社”的名义刊载了那个关于“征求全国革命造反派办的报纸的《启事》”。正如前面已论述过的那样,《人民日报》社这则《启事》,对文革小报的“发展繁荣”,无疑起了推波助澜的作用。而这一切,显然都与毛泽东对之持欣赏肯定态度有关。

上海《鲁迅兵团》何以大出风头?

在《人民日报》转载《首都红卫兵》社论之后仅仅20余天的1967年2月26日,《人民日报》又在第一版头条位置用特大字号通栏标题的醒目编排手法,转载了也是来自造反派小报的文章:《我们鲁迅兵团向何处去?》。这篇文章的原文刊载于上海体育战线革命造反司令部鲁迅兵团主办的小报《体育战报》第4期,作者为鲁迅兵团下属的“东方红战斗队”。

如果说,20多天前,《人民日报》转载的“首都三司”等4篇来自造反派小报的文章,版面仅仅安排在第三版,且无“编者按”,也没配发“短评”之类,还显得规格不够,缺乏某种权威性、震撼性的话,这次转载上海《体育战报》的这篇造反派文章,则是用上了有史以来的最高规格。不仅《人民日报》用醒目的黑体字加了一段引人瞩目的“编者按”,而且在第一版右下部分转载了中共中央理论刊物《红旗》杂志1967年第4期为此专发的“短评”:《推荐两篇好文章》。(《人民日报》第一版同时转载的还有上海《体育战报》第4期评论员文章《为“东方红”小将的一张大字报叫好》)。

《人民日报》这个编者按说:“今天,本报刊登上海体育战线革命造反司令部鲁迅兵团东方红战斗队的一张大字报,《我们鲁迅兵团向何处去?》。同时,刊登上海《体育战报》评论员的文章,《为“东方红”小将的一张大字报叫好》。这两篇文章,提出了在无产阶级革命派向党内一小撮走资本主义道路当权派夺权斗争的过程中,在取得初步胜利之后,带有普遍性的、迫切需要解决的、关系革命事业继续前进的极其重要的问题。这两篇文章是活学活用毛主席著作的好范例。”这个“编者按”还带号召性地说:“这两篇文章,值得全国各地无产阶级革命派的同志们注意,并结合自己单位的具体情况,认真地学习和研究。”

《红旗》杂志“短评”更是高度评价:“是两篇好文章,是无产阶级文化大革命中活学活用毛主席著作的一个好范例。他们‘有的放矢’,他们把毛泽东思想的普遍真理同本地的无产阶级文化大革命的实际,紧密地结合起来。这是值得全国各地的革命小将学习的,同样也是值得革命的老干部学习的。”又说:“这两篇文章,在无产阶级文化大革命进入向党内一小撮走资本主义道路当权派夺权的新阶段的时候,提出了无产阶级革命派内部、革命群众组织内部出现的问题。这些问题是带有普遍性的。他们提得及时,切中要害。”最后,《红旗》短评向全国亿万红卫兵和学生发出呼吁:“革命小将们,我们一定要为无产阶级争气,为伟大的社会主义祖国争气,说到做到,认真地不断地用毛泽东思想改造自己的世界观,把无产阶级文化大革命搞得更好。”

鲁迅兵团东方红战斗队这张所谓的大字报长达数千字。其实它算不得真正意义上的大字报,倒像是一篇充满极左词汇和说教意味的文革论文,除长达1000多字的引言导论外,共分为“反对单纯军事观点,突出思想革命”、“反对‘材料挂帅’,打‘人民战争’”、“彻底粉碎反革命经济主义,节约闹革命”、“反对关门主义,团结大多数”、“整顿思想,向‘私’字开刀”等5个部分。《人民日报》转载时,不单用头版头条显著位置,而且是不惜篇幅,除第一版上半版外,还用上了第三版一个整版才全部装完(新华社已于前一天的2月25日向国内外发了通稿)。通读这张大字报全文,其实深感内容空洞,言辞啰嗦,全篇谈不上有什么新意,也并无什么实质性的内容。其主题,不过是讲造反派在夺了权掌了权后,应如何重视和面对自己队伍内部存在的种种问题,并提出对策,即克服“私”字,进行整风。无论按现在还是当时的标准,这都是一篇冗长乏味,令人难以卒读的说教文章。然而,一向代表中央声音的三大宣传媒体,新华社、《人民日报》、《红旗》杂志(也包括当时影响极大的中央人民广播电台),对此文竟如此看重,不约而同地一齐刊发转播,为之喝彩叫好。这是很不寻常,也很令人瞩目的。

说起来,上海体育战线革命造反司令部鲁迅兵团,在被称为“一月革命”发源地,“一月风暴”的上海,无论实力,还是其声名影响,都排不上档次,充其量算个二、三流造反组织。《体育战报》在上海众多造反小报中,也属于很不起眼那一类。笔者就收藏有数十期当年的上海《体育战报》(包括《人民日报》所转载有“东方红”大字报及评论员文章那期),不用说与工总司的《工人造反报》以及《红卫战报》、《上海红卫兵》相比,就期刊规模、版式、印刷,以及文章内容来看,可谓皆觉平常,甚至乏善可陈。《人民日报》等中央喉舌对该报该文竟是如此看重,也简直是让人困惑让人吃惊了。据说,当年上海的红卫兵、造反派组织中,就不仅有人眼红,有人羡慕嫉妒,还有人不服气,甚至愤愤不平,暗地里议论:“鲁迅兵团算老几?东方红战斗队算老几?”

不过,不久就有小道消息传了出来,此番不寻常的安排和举措,不仅来自党中央,而且还直接来自“伟大领袖毛主席”。这下,除了表示坚决紧跟照办,没有人再敢对此表示不平甚至不敬了。否则就是“炮打”,弄不好会入监下狱。

《人民日报》(包括《红旗杂志》及新华社等)这番安排和举措,确实不是陈伯达,也不是江青等中央文革要员可以做主的,甚至也不是主持中央政治局日常工作的周恩来以及被称为“副统帅”的林彪可以决定的。它确实是直接来自毛泽东本人的指示。如同当初指令中央人民广播电台立即对全国广播聂元梓等人的大字报一样。《人民日报》、《红旗》杂志以这种规格刊发对待鲁迅兵团“东方红小将”的这张大字报,是毛泽东亲自发的话,并具体指示要如此高规格,高重视程度地办理,以期引起全党全国上下的一致重视,并予以学习仿效。

对此,陈伯达在当天的一次讲话中,曾有所披露。陈伯达于2月25日深夜至26日凌晨接见云南地区的造反派时说:“上海发表的《我们鲁迅兵团向何处去?》和上海《体育战报》评论员文章,是活学活用毛主席著作的好文章,是毛主席推荐的好文章。文章中所谈的问题是对全国造反派有普遍意义的。全国造反派都要好好学习。

从陈伯达这个讲话透露的信息来看,此事的确是奉毛泽东直接指示而为。

正由于此,尽管刊于《体育战报》上的这份大字报文章空洞冗长,全篇满是说教,让人读之味同嚼蜡,那篇评论员文章写得也谈不上精彩,但其迎合了毛泽东当时的心思,所以能获得最高规格的赏识与殊荣。原先名不见经传的上海鲁迅兵团也因此红遍大江南北,一时风光无限。为此,<体育战报>还在3月5日出刋的第6期,以头版套红刊载了<向毛主席致敬电>全文,向远在北京的毛泽东致敬感恩,大表忠心。

至于向来不起眼的这份上海滩小报《体育战报》,是如何摆上毛泽东案头,获得最高领袖一阅,而被看中作典范的,其个中内幕,当时即有几种不同版本。一说是中央文革小组见到这份小报,报给江青,江青阅后推荐给毛泽东的;另一种说法则认为是张春桥、姚文元在上海最先见到该文,善于揣摩毛泽东心思的张春桥报着一试的心理,专程从上海带至北京,上呈毛泽东一阅,不料竟大获毛泽东赞赏肯定,张春桥也为此脸上有光。

总之,不管哪个版本属实,这都是毛泽东当年看重小报的一段经典故事。

文革高潮中,毛泽东通过小报了解时局

1967年夏天,“文革”引起的局势动荡和混乱达到高潮。在这种动荡混乱的高潮之际,毛泽东悄然离京,开始了“文革”中的第一次南巡。

离京前一天,7月12日,毛泽东破例在其住处接见了一位来自家乡的客人,这位来访者就是毛泽东早年在湖南的同学,建国后时任湖南副省长的著名人士周世钊。那天,两位老同学多年不见,毛泽东谈兴极佳,一气谈了3个小时。周世钊却没有毛泽东那种谈兴和好心情,他对文革时局忧心忡忡,这次就是专程赴京,设法求见毛泽东,当面汇报湖南日益严重的局势的。而毛泽东面对老同学,谈的更多的是家常话。

周世钊这次最想对毛泽东谈的是当前的文革形势,以及对文革中造反派一些搞法的不同看法,尤其是湖南两派武斗引发的严重局势。但毛泽东话题不往这方面说,他也不好贸然行事。想了想,略作斟酌地说,来京后,多数时间是在饭店房间里看看书报,有时也出去走一走。又说,北京饭店大门东边就面对王府井大街的南口,那里每天都有人在卖全国各地的文革小报。自己经过那里,有时也买上几份带回饭店消磨时间,也借此了解各地文革运动的一些情况。

此报由阜新市大中学校红卫兵革命造反大军总司令部主办

听到周世钊谈起文革小报,毛泽东似乎来了兴趣,问周世钊近来从小报上可读到些什么重要消息。周世钊说,倒没有什么特别重要的,只是小报有些写法,倒是觉得有趣。比如说到武斗吧,小报上近来有不少这方面的报导。但报导时,大多数都像是过去战争年代发急电的方式来表达,比如,“某某地方告急,急急急,十万火急!”等等。

毛泽东闻言一笑,说,是呀,动不动就是十万火急,让他们告急去。不过,我看急也急不了多久,总会要想个法子解决问题的。

周世钊趁机向毛泽东谈及湖南局势,汇报了上个月发生在省会长沙的“六•六事件”。6月6日,湖南两大对立派“高司”和“工联”在长沙大规模武斗冲突,后果严重。周世钊为了说明情况的严重,讲得很仔细。没想毛泽东对长沙“六•六事件”情况比他还了解得更清楚,具体到东塘是怎么个打法,河西一战又如何如何,讲得周世钊吃惊不小,张大嘴巴说:“主席,你比我还知道得更清楚哇!”

毛泽东又是一笑,说:“我是党中央主席嘛!他们(指中央文革小组)会时常向我汇报情况的。”说完又遥指办公桌案头,对周世钊解释道,“你看,我那办公桌上,不是也放着一大堆小报吗?有些情况我就是从小报上知道的。”

周世钊抬眼望去,毛泽东书房一角宽大的办公桌上,果然堆着放着一大迭报纸,形形色色,大小不一,正是当时流行的各类红卫兵造反派小报。

与周世钊谈话后的第二天深夜,毛泽东在代总参谋长杨成武等人的陪同下,乘专列秘密离京作南巡视察。

9月中旬,毛泽东来到南昌,这是他此次为时两个多月南巡的最后一站。在听取各方汇报之前,毛泽东仍不忘先从当地文革小报中先获取第一手材料。以便接见谈话时心中有数。江西及省城南昌当时比较有名气的小报是《火线战报》。

《火线战报》是在省城南昌及江西全省都颇有影响的红卫兵主流小报,最初由南昌各高等院校(包括党校、团校、江西共大等)各小报编辑部联办,后来改为江西省大中学校红卫兵司令部主办,一直持续办到1969年上半年,共出刊300多期,在全国各省市红卫兵小报中也算为数不多的出刊时间长,出刊期数多的报纸之一。毛泽东要看江西的文革小报,《火线战报》自然是首选。

9月17日,毛泽东接见以程世清为首的江西省革筹小组全体成员。当程世清等汇报到南昌武斗情况时,毛泽东突然发问说:“《火线战报》上说,‘南钢失守,庐山失守’,是否有这回事?已经收复了吗?”一席话,问得程世清等人面面相觑,一时不知如何回答才好。

程世清汇报中还谈到解放军某部战士李文忠“支左爱民模范排”,为抢救群众而英勇献身的光荣事迹时,毛泽东点点头,颇为惋惜地说:“我看了《火线战报》,有他们三个人的照片,他们三个人都很年轻。”

后来,李文忠“爱民模范排”的事迹,被《人民日报》、新华社等重要媒体广泛宣传了好些时候,这当然是毛泽东返京后发了话的缘故。毛泽东对文革小报的关注和重视,于此可见一斑。

毛泽东对外宾畅谈文革小报

文革中,毛泽东频繁地接见来访的外国朋友及共产党领导人。会见中,毛泽东不仅向外宾谈及中国文革形势及相关情况,而且还多次兴致勃勃地向外宾提起中国当时特有的“文革小报”。

1967年6月6日,毛泽东在人大会堂会见来华访问的锡兰(现斯里兰卡)共产党政治局委员桑木加塔桑率领的锡兰共产党代表团,陪同者,有中央文革小组顾问康生等。会见中,在谈及中国国内情况时,毛泽东说:“参加文化大革命的,不一定都是无产阶级,甚至也可能混进来一些坏人,但是,主要的群众是工人、农民、革命的知识分子。总而言之,过去的领导方法(指文革前)不行了,那是官僚主义的,脱离群众的,机会主义的。”

之后,毛泽东突然将话题引到红卫兵造反派小报方面上来,对几位外宾问道:“(北京)地质学院有个《东方红报》,你看到了吗?”

桑木加塔桑点点头说:“我看到了。”稍停,又继续说,“听说,它的销量达10万份,有时甚至超过10万。是这样的吗?”

在座的康生点头证实确实如此。

桑木加塔桑对此也显得很有兴致,望着毛泽东说:“在上海时,我曾向上海同志说过这样的话,最好把全中国的报纸(指文革小报)销量统计一下,我想这个数字可能会很大。大概会比资本主义国家报纸的销量总数还要多。”

毛泽东笑着点头说:“这些报纸(指文革小报)何止几百种?大概有几千种。我这里就收到两百多种,看不完。”

从毛泽东这番话及谈话的语气、神情看,他对中国当时竟能有几千种小报诞生于文革中,是表示欣赏和肯定赞同的。认为这至少也是“新生事物”,甚至是一个“创举”。

当年10月中旬,毛泽东会见由谢胡率领的阿尔巴尼亚党政代表团。其中也多次提到造反派、红卫兵办的小报,对其带有肯定赞成的意思。

不过,毛泽东对文革小报的态度,后来却发生了较大的变化。随着红卫兵运动的衰落,以及文革进程中种种弊端的暴露,毛泽东对红卫兵及其小报的态度,逐渐发生了由肯定赞赏到基本持否定批判的较大转变。

1969年4月,中共“九大”在北京召开。毛泽东在“九大”之后接着召开的九届一中全会上,作了一次内容比较广泛也比较重要的讲话。讲话最后,就涉及“红卫兵小报”问题。毛泽东说:这次全国代表大会,看起来开得不错。据我看,是开成了一个团结的大会,胜利的大会。我们采取了发公报的办法,现在外国人捞不到我们的新闻,说我们开秘密会议。我们是又公开又秘密。北京这些记者,我看也不大行,大概我们把他们混到我们里头的什么叛徒、特务搞得差不多了。过去每开一会,马上透露出去,红卫兵小报就登起来。自从王、关、戚、杨、余、傅下台之后,中央的消息他们就不知道了。

这里,毛泽东不仅将“红卫兵小报”视作泄密的一个重要根源,而且将其与已被打倒的“王、关、戚”“杨、余、傅”(“杨余傅事件”为冤案)等“敌对人物”联系起来,说明毛泽东对“红卫兵小报”已基本持否定态度。前后发生了180度大转弯。

毛泽东笑谈“乔老爷”街头卖小报

“乔老爷”,即乔冠华,系人民共和国在海内外颇有知名度的外交才子。对其外交家风度和卓越才华,包括毛泽东在内的中央领导层均极为赏识。

那是1967年夏天的事。其时,外交部造反派为夺外交部的权,掀起了“打倒陈、姬、乔”(陈毅、姬鹏飞、乔冠华)的高潮。为显示造反派的威信与战斗力,一些人逼迫姬鹏飞和乔冠华两位副部长,到北京最热闹的地方去卖造反派办的小报。这些小报全是打倒他们自己的内容。造反派这样做的目的是想让两位“走资派”当众丢脸。乔冠华两人明白造反派的用意,就说自己目前还是代表中国政府的外交部副部长,这样在街头上卖打倒自己的小报,有失国体,是否可以换个地点。造反派却不肯答应。乔冠华分配的卖报地点是王府井百货大楼前。开头几天,都有造反派押着监督。后来,这些造反派大约也嫌麻烦,也看乔老爷卖报还算守规矩,就把一摞小报交给乔冠华,令其自个卖完后回外交部交帐。如此过了两天,聪明的“乔老爷”立即想出一个巧妙办法,糊弄不再监督他的造反派。他每天点齐交来的小报份数,按每份2分钱的单价算出报款,待监视的造反派前脚转身离开,他后脚就溜之大吉,找家僻静街头小酒馆喝啤酒解闷去了。待几个小时后,才慢悠悠走回外交部,将换来的零钱作报款上交,谎称小报已全部卖光,每次还有意多交几角钱。惹得不明内情的造反派很开心,还夸他说:“你这个修正主义分子倒很会卖报赚钱啊!”善于幽默的乔老爷脸上诺诺,心里窃笑不已。

后来,这个“乔老爷王府井卖报赚钱”的笑话,在外交部内外慢慢流传开了。这时,造反派已失势倒台,乔冠华等领导也逐渐复出,知道其内情后,当年那些造反派也莫可如何。此故事流传甚广,直至传到毛泽东那里。

1973年春,中国面临文革以来最好的外交形势,中美、中日关系都出现了新的格局。4月,廖承志率领自中日建交以来规模最大的代表团访日,地球的另一端,韩叙带人赴华盛顿商议建立“驻美联络处”事宜,正下榻著名的“五月花”饭店。这天,乔冠华代表中国政府,同美国助理国务卿詹金斯在北京谈判建立美国驻华联络处事宜。一天的会谈进展顺利,乔冠华很开心,返中方住地后,兴致未减,顺口吟了几句打油诗,前三句是:“八重樱下廖公子,五月花中韩大哥,欢欢喜喜詹金斯”,第4句,他问外交部的同事谁来填写。当时,有人说是“喜上眉梢乔老爷”,有的人又建议改为“洋洋得意乔老爷”,乔冠华都摇头说不满意。之后,也就一笑了之再没议谈过。

没想到,仅仅过了两天,毛泽东在住处亲自召集有周恩来等领导参加的外交部会议,听取中美谈判的情况汇报。因双方谈判进展顺利,毛泽东那天兴致不错,在座者因之也很放松,气氛十分活跃。有人说起现在外交形势大好,乔冠华为此诗兴大发,作了三句打油诗,可是第四句尚无结果。毛泽东当即说,“好呀,我来给乔老爷填后两句。”众人称好。毛泽东笑着对乔冠华说:“乔老爷,你前两句是,八重樱下廖公子,五月花中韩大哥。我现在给你填后两句是,‘莫道敝人功业小,北京卖报赚钱多!’你看如何?”

在座者闻言,无不拍手大笑,原来,毛泽东还记得当年乔冠华王府井街头卖小报,并机智幽默糊弄造反派的轶事。毛泽东在此也颇为幽默地将这个典故,填进乔冠华的打油诗中,为这个本堪一绝的文革故事,再添了精彩的一笔。不过此时,文革小报除个别特殊例子外,百分之九十九点九已随它的主办者一起,从中国的政治舞台上消失。毛泽东这里当众重提乔老爷街头卖小报的往事,似乎是亲自为文革小报所做出的“最后绝唱”。自那天以后,无论公开接见还是私下谈话,毛泽东似乎再没提到过文革小报。

注释

军队小报也有两种,一是军内群众组织自办的,一种是由军管会主办的。当时部队出现群众组织,主要是在军事体育学院、战士歌舞团、战士杂技团一类的文体单位,然时间不长,小报品种也不多,如广州部队批陶联委主办的《部队红旗》等,寥寥数种,屈指可尽。另一类是由军管会主办的,如《三军联委战报》。

1967年7、8月以后,随着武斗之风愈刮愈烈,有更多的群众自办小报出现,加上外地的一些小报,也纷纷杀入广州,可以用“铺天盖地”来形容。1968年初,广州地区的群众小报,多达143家,每期用纸5000多令。

来源:半个历史