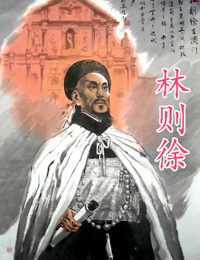

书法到了晚明,我们不得不特别关注一下徐渭。

他太特别了!死后三百年,齐白石称甘愿为他磨墨,郑板桥自称是他“门下走狗”,吴昌硕则称“青藤画中圣”,中西画史对比,人们更称他为东方的“梵高”。

这一篇,我们就来说说徐渭,要理解徐渭的书法,首先要理解徐渭这个人。因此,我们从他的多舛人生说起。

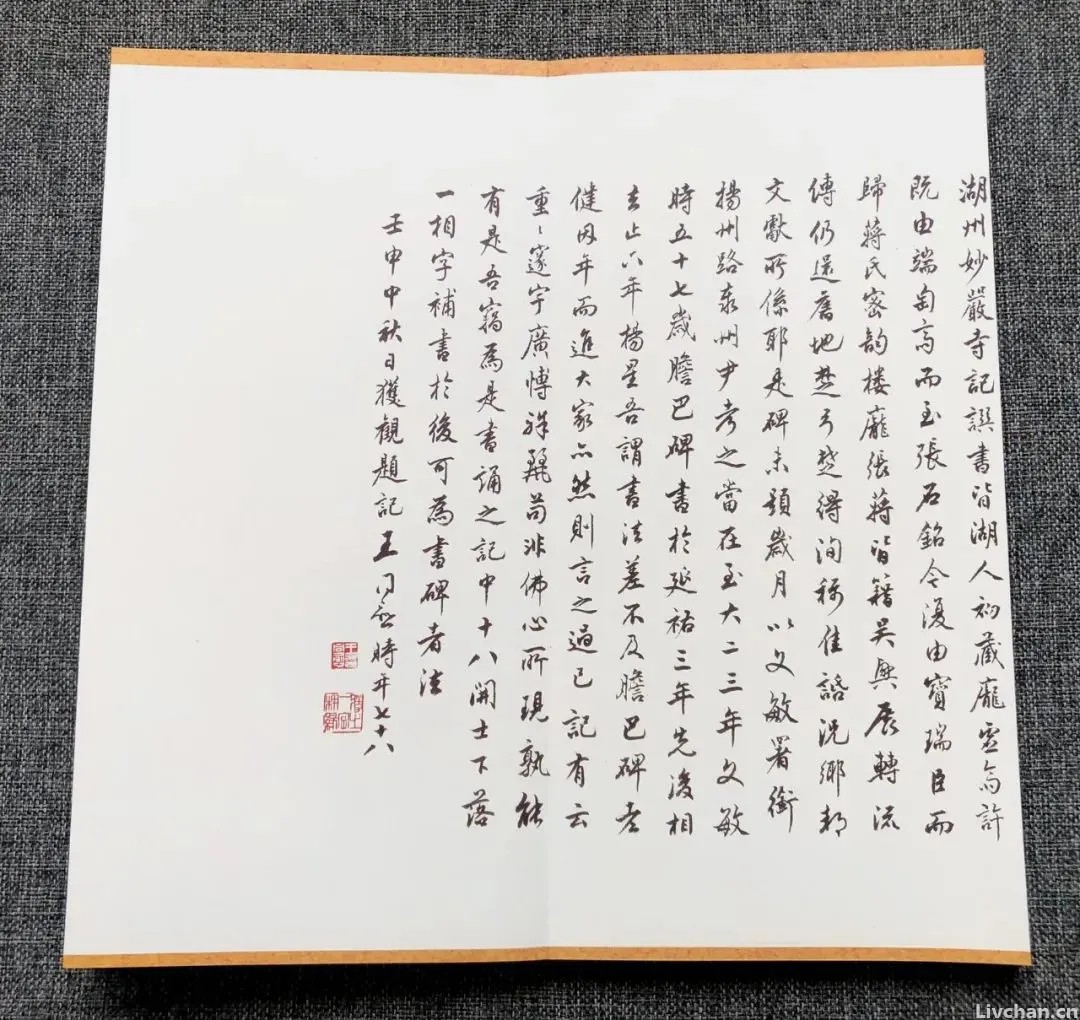

徐渭(1521-1593),初字文清,更字文长,号天池山人、天池生、青藤道人、田水月、天池渔隐、金垒、白鹇山人、鹅鼻山侬等。山阴今浙江绍兴)人。因又号山阴布衣。斋名一枝堂、青藤书屋。

徐渭出生三个月丧父,生母改嫁,与寡居的嫡母相依为命,“渭少嗜读书,志颇闳博,六岁受《大学》,日诵千馀言,九岁成文章,便能发衍章句”。少年的徐调好弹琴击剑,习骑射。

二十岁时,徐渭考中生员为诸生。同年徐渭入赘于潘家,随往广东阳江潘家。妻十四岁成亲,十九岁病故。故徐渭青少年时期尽管敏于好学,然家庭生活中充满着多种不幸。

青年时的徐渭文才卓著,古文家茅坤见了他的文章,因未署名,竟断言世上只有唐顺之才有这样的手笔。

然而,奇怪的是,从二十岁到四十一岁,徐渭八次应举皆名落孙山。大约二十一岁时徐渭始从季本先生游。季本字明德,号彭山,官苏州同知、升南京礼部郎中,为王阳明弟子。故徐渭的思想中时时可以看到王阳明心学的影响。

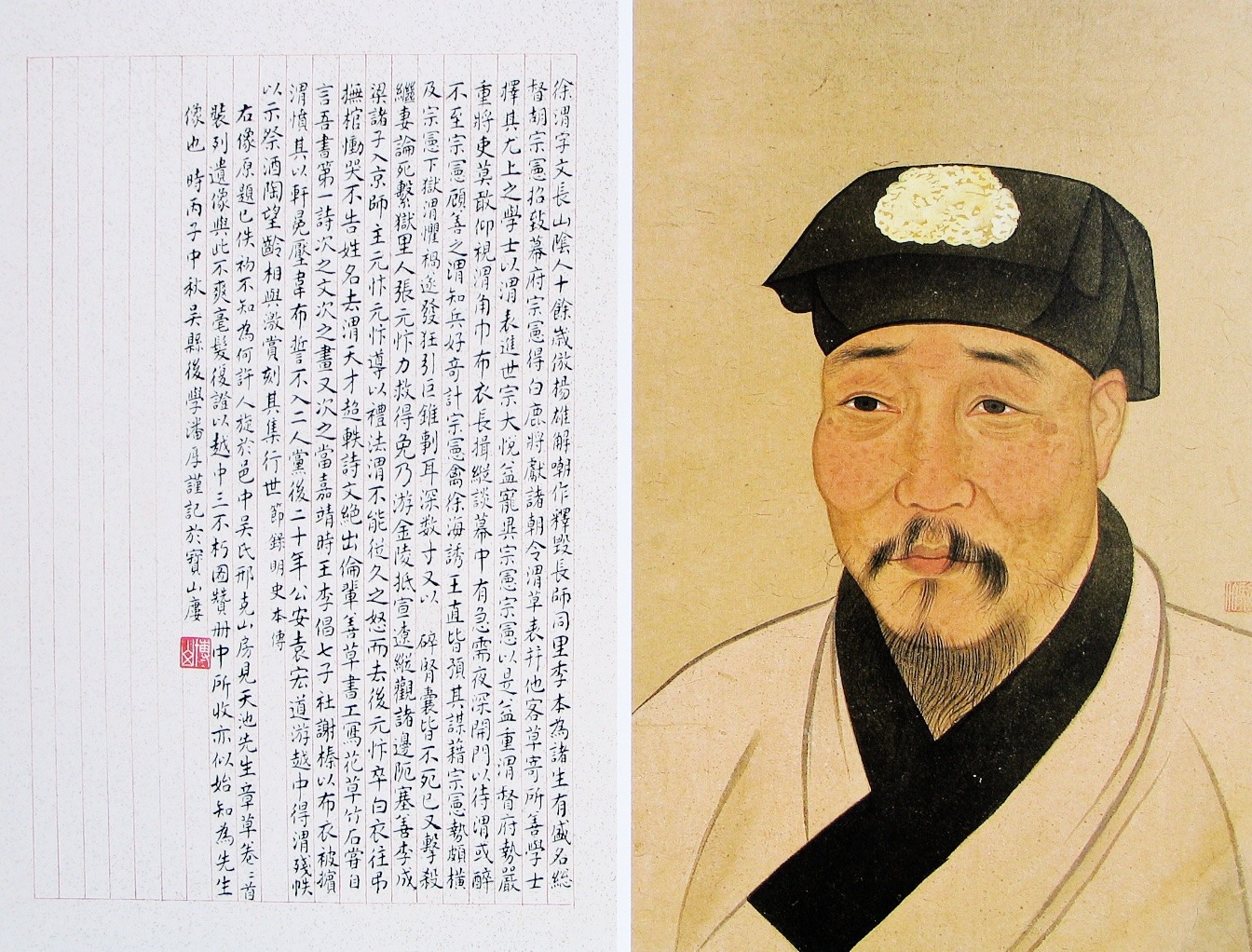

袁宏道《徐文长传》云:“文长自负才略,好奇计,谭兵多中。”时倭寇侵犯海疆,徐渭有志抗倭,有诗云;“断倭之首取腰下,首积其如刀有馀。”三十八岁时徐渭成为浙闽总督胡宗宪的幕僚。

在协助胡宗宪抗倭的军事行动中,徐渭之策划多建奇功,成次重要的谋士。胡宗宪虽抗倭有功,却因在浙东进军倭寇所盘据的柯梅时,久战不克,于嘉靖三十七年(1558)被御史弹劾,然未受处分。

后严嵩罢黜,胡宗宪以同党下狱,徐渭因此深惧曾得胡的宠信而株连。在胡手下做幕僚之时,他原本倔强的人格,已有分裂的表现。一方面常常要以自己的文笔帝王和严嵩等显贵作阿谀奉承之文,另一方面他对严嵩的奸佞又痛恨入骨。

所以当胡宗宪入狱后,他内心矛盾、痛苦交织,导致精神分裂而发狂。时内阁大臣李春芳慕其文才,有意延为幕僚,然李与胡为政敌,徐渭既怕得罪李春芳,亦怕背叛恩主胡宗宪,栗栗危惧,决心一死了之。

他备好棺木,写好自己的墓志铭,以三寸铁钉刺入耳中,击碎阴囊,然多次自杀而不死,真老天不绝也。自杀未遂的第二年,他怀疑自己的第四位继妻行为不贞,亲手将其杀死,因而被革去生员,身陷囹圄六年。在同乡好友张元忭的多方营救下终得出狱。

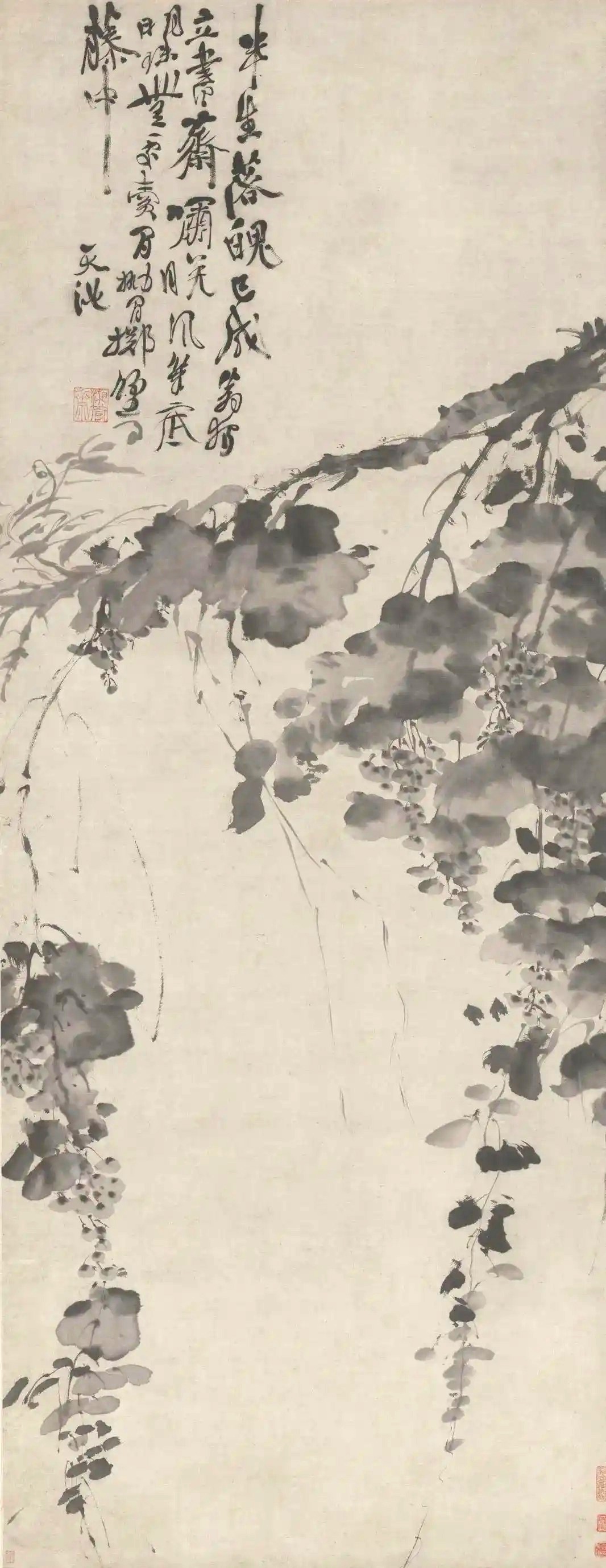

此后精神病和其他疾病纠缠了他长达二十年之久。晚年他以诗文书画糊口,纵情山水,曾遍游齐、鲁、燕、赵等地,许多杰出的作品在这段时间中产生。尝有题画葡萄诗曰:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风,笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”又有联云:“几间东倒西歪屋,一个南腔北调人。”皆堪称其人生的真实写照。

七十二岁时,这位旷世奇才离开了人间。

苦难和不幸在他的身上留下巨创,但他有坚强的毅力,如同遭受雷击的大树,在焦黑的枝干之间重又布满葱郁的浓阴。这就是他的诗、画、戏曲和书法的创作。

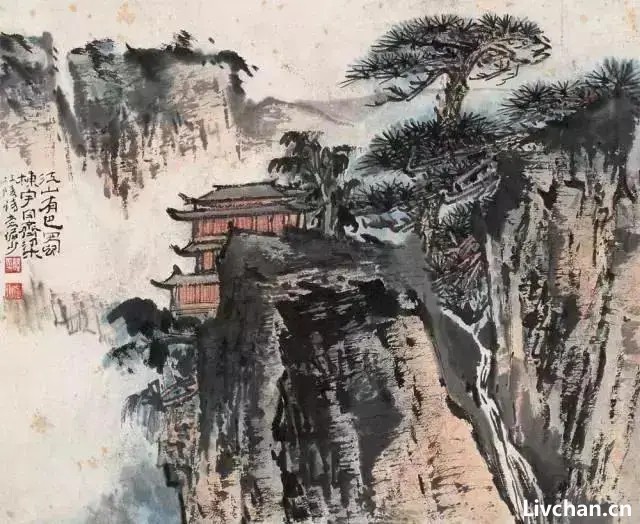

他的诗被袁宏道称为“有明一人”,“先生诗文倔起,一扫近代芜秽之习”;他的画开历史上大写意花卉之门户,时与陈淳齐名,有“青藤白阳”之称;他的曲亦写得非常出色,汤显祖曾评云:“《四声猿》乃词坛飞将。”文学史上对他的戏曲给以很高的评价。他一生著书甚丰,有《徐文长文集》《徐文长佚稿》《徐文长供草》《四声猿》等。

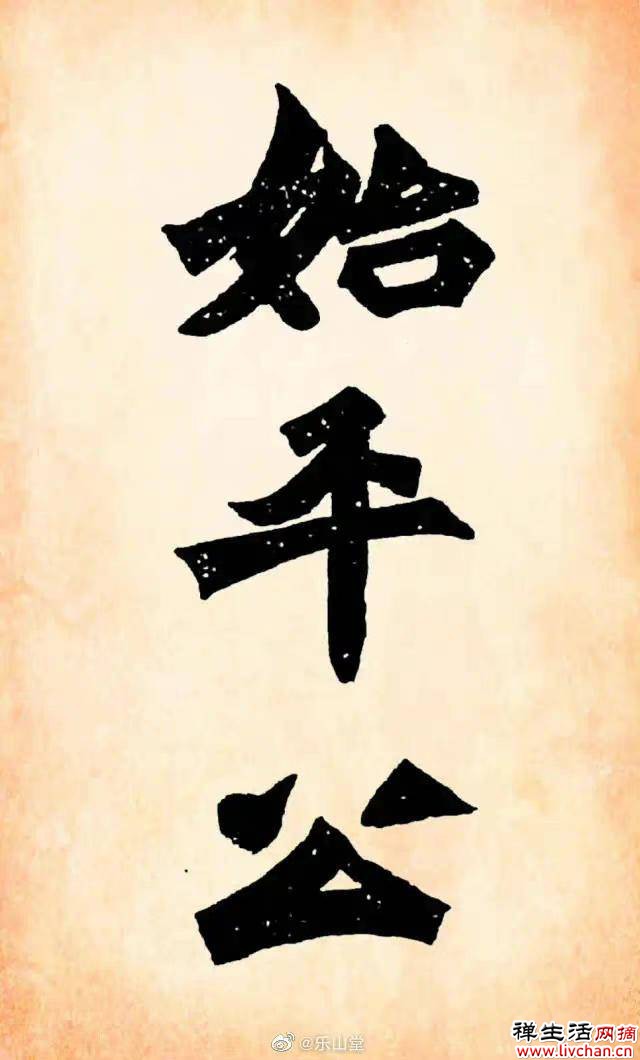

袁宏道在《徐文长传》中记录了梅客生的评价,云:“文长吾老友,病奇于人,人奇于诗,诗奇于字,字奇于文,文奇于画。"而徐渭自渭“吾书第一,诗二,文三,画四”。将其书置第一等,尽管后世评价,各执一端,众说纷纭,但徐渭的书法确实具有了他其他艺术成就的一切品格,如其画开大写意之门,如其诗一扫近时之芜秽,如其曲“意气豪达”,总之如其人“强心铁骨,与夫一种磊块不平之气,字画之中宛宛可见”也。

袁宏道在《徐文长传》中盛赞徐渭诗才,他推重徐渭,将这位旷世之才如同出土文物一般开掘出来,实意在树公安之大旗,即在徐渭的艺术中看到了“独抒灵性”的主体意识,故后人说徐渭实开公安派之先。或言晚明诗文书画风气之变,徐渭乃开路先锋。观其诗文、曲、画无不有此特征,所以论其书法的风格,真可称得上是书坛的“公安派”了。

我们这里不讨论徐渭的诗,全力说他的书法。

徐渭的书法,面孔之奇异,用笔之大胆,均在同代书家中无有可参照者,真可用得“绝去依傍”四字。他不受约束的表现,几乎令人无法分析他的师承。但细察他的书法却又使人感到虽法无定法,却又无法有法,并非无迹可寻。

首先窥破其秘者是陶望龄,云:“其论书主于运笔,大概昉诸米氏云。”认为他的书法源自米芾。

徐渭对于宋人的书法,有他独到的爱好,他认为米芾书“潇散爽逸”,“一种出尘,人所难及,但有生熟,差不及黄(黄山谷)之匀耳。”他评黄山谷书,云:“黄山谷书如剑戟,构密是其所长,潇散是其所短。”他评苏东坡云:“苏长公书,专以老朴胜,不以其人之潇酒,何耶?”他评蔡襄:“蔡书近二王,其短者略俗耳。劲净而匀,乃其所长。”又云:“迨布匀而不必匀,笔态人净媚,天下无书矣。”

不难发现徐渭是各家均采,而各有取舍,但核心的审美追求是潇散和脱俗。尝《题自书一枝堂帖》云:“高书不入俗眼,入俗眼必非高书。”正反映了他的雅俗观。

徐渭论书,主张寄兴,追求“真面”。他说:

非特字也,世间诸有为事,凡临摹直寄兴耳,铢而较,寸而合,岂真我面目哉?临摹《兰亭》本者多矣,然时时露己笔意者始称高手……优孟之似孙叔敖,岂并其须眉躯干而似之焉?亦取诸其意气而已矣。

在追求已意的同时,徐渭并不是一个放弃传统书法技法和不求功力的书家。他曾著有《玄元类摘》一书,深解笔法,详论点画。关于天才和功力,关于何为“出乎己”,他自有定论,云:

夫不学而天成者尚矣。其次则始于学,终于天成。天成者,非成于天也,出乎己而不由乎人也。敝莫敝于不出乎己而由乎人,尤莫敞于罔乎人而诡乎己之所出,凡事莫不尔,而奚独于书乎哉?近世书者阏绝笔性,诡其道以为独出乎己,用盗世名,其于点画漫不省为何物,求其仿迹古先以几所谓由乎人者,已绝不得,况望其天成者哉。

他也批判了那种连点画都不懂的人,以“出乎己”用盗世名。这二者的辩证关系,明眼人不难察觉。在这段题跋中,他还一针见血地指出:

是辈者起,倡率后生,背弃先进,往往谓张东海乃是俗笔。厌家鸡,逐野鸡,岂直野鸡哉!盖蜗蚓之死者耳!噫,可笑也!可痛也!以余所谓东海翁善学而天成者,世谓其似怀素,特举一节耳,岂真知翁者哉?

从中可以看出徐渭反对那些既厌家鸡,又逐野鸡的“背弃先进”者,认为这些完全抛弃前贤传统的人既可笑,又可痛。这就为我们如何认识徐渭本人在传统的基础上“出乎己”,确定了他的位置。徐渭窥透“世事之敝”,故能独树一帜而完成自己的书法理想。

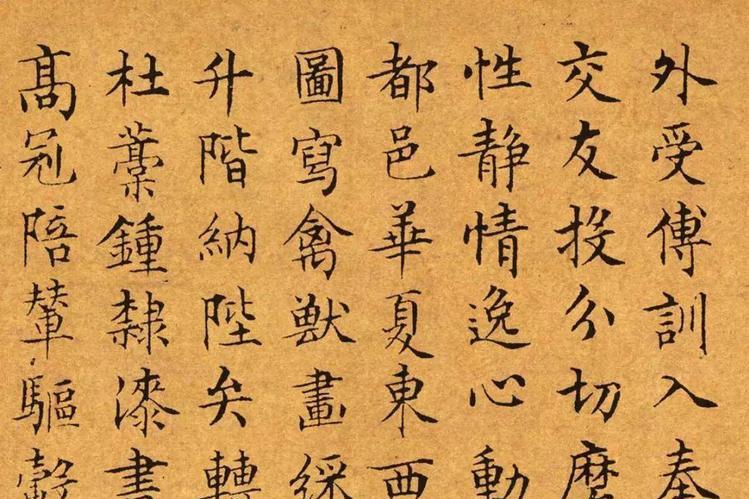

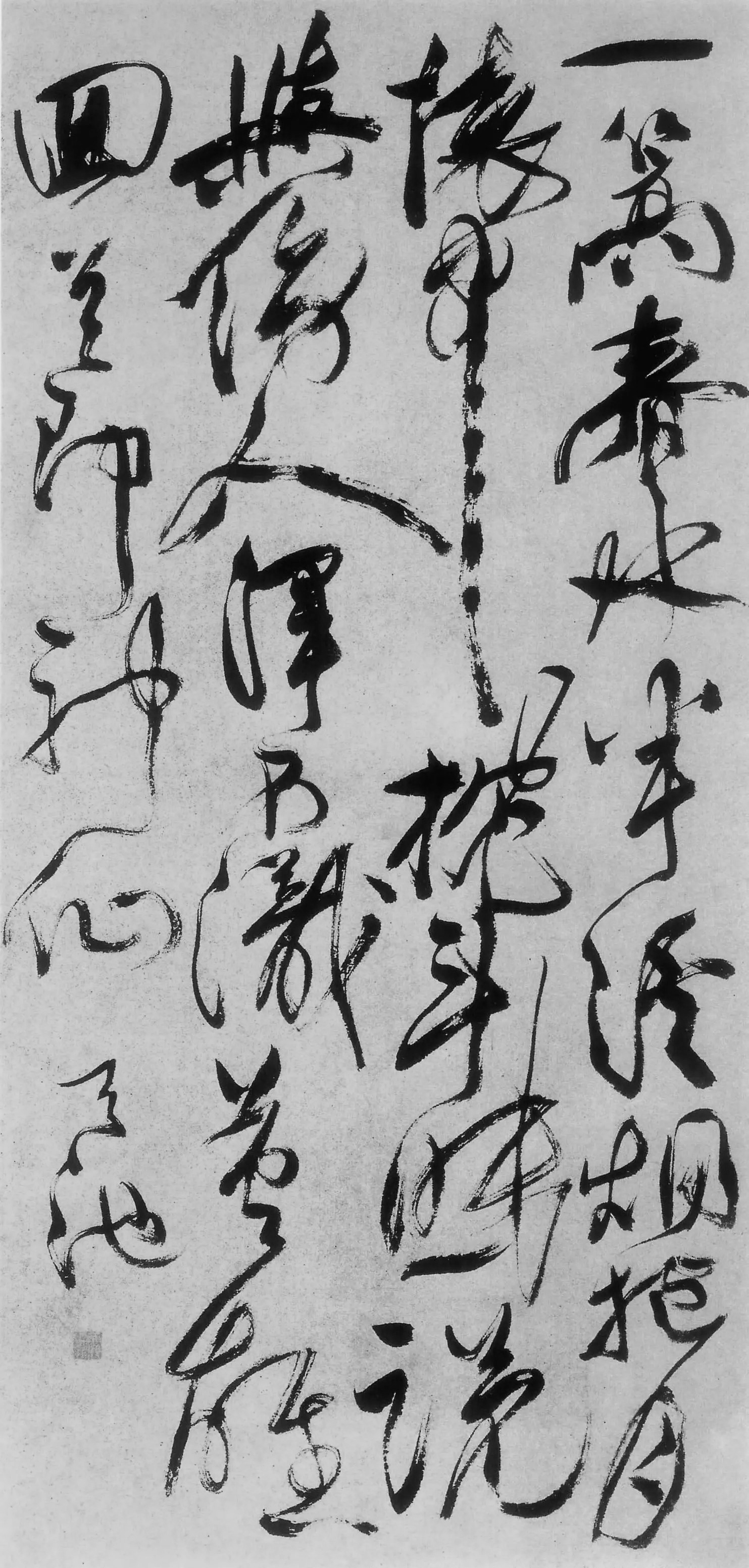

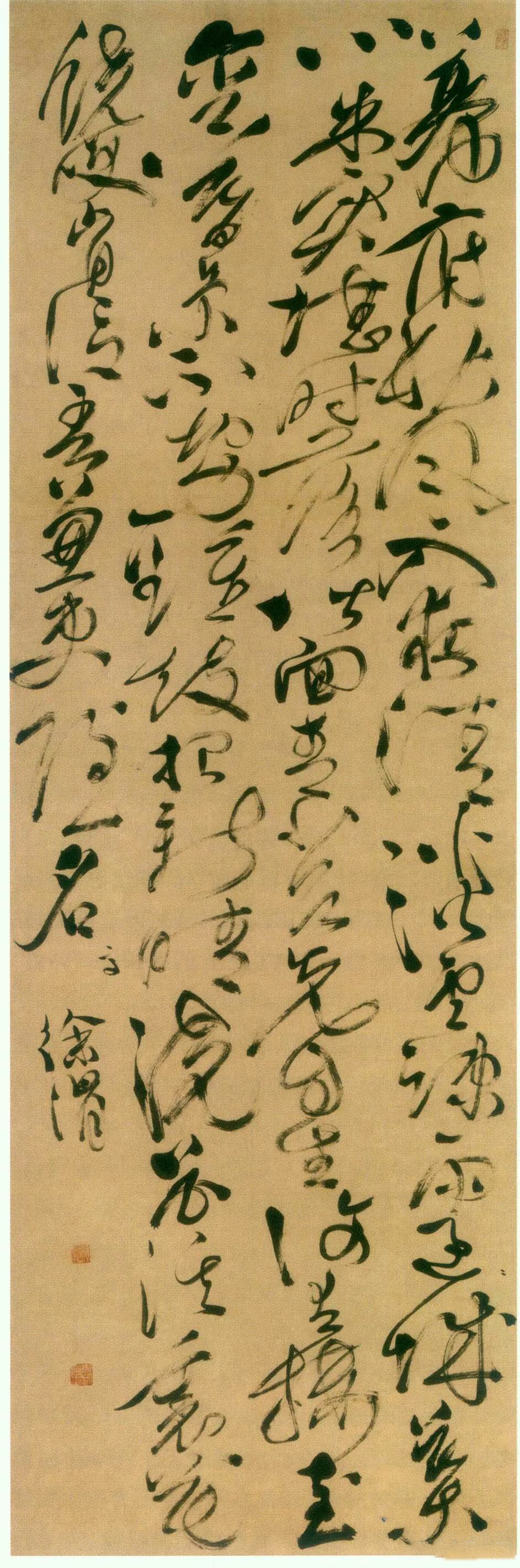

徐渭的书法,传世的主要是行草,或以行书为主夹人草书,或以草书为主夹人行书,较纯粹的草书作品未曾见到,这大约也是行草之书最少约束而又能潇散风流的缘故。

其笔法多用米芾法,而结字趋扁,可窥从东坡书中吸取之迹。他喜爱倪瓒的书法,曾自言:“倪瓒书从隶入,辄在锺元常《荐季直表》中夺舍投胎。古而媚,密而散,未可以近而忽之也。”这段话几乎可以称得上是他自己的书法审美追求。

只是倪瓒用以写小楷和小稿书,徐渭则用以写行草。其中“古而媚”“密而散”正可概括他自己书法的风格特征。

关于“媚”,徐渭在论书中多次提到,对“媚”的认识亦颇有独到处,他认为,“媚者”“姿态”也,云:

古人论真、行,与篆、隶辦圆方者微有不同。真、行始于动,中以静,终以媚。媚者,盖锋稍溢出,其名曰姿态。锋太藏则媚隐,太正则媚藏而不悦,故大苏(指苏东坡))宽之以侧笔取妍之说。

在徐渭的行草中,他所实践的大约正是以上诸种观点的综合,“密而散”的统一可从整体章法上看到,古拙而姿媚的统一则可从其用笔与结字中观照。他的草书用笔、结字大体来自二王和怀素,此外徐渭曾学索靖章草,故在他用笔中还时见章草波挑笔意,用以增添古拙而出之姿媚。

(徐渭《草书杜甫怀西郭茅舍诗轴》)

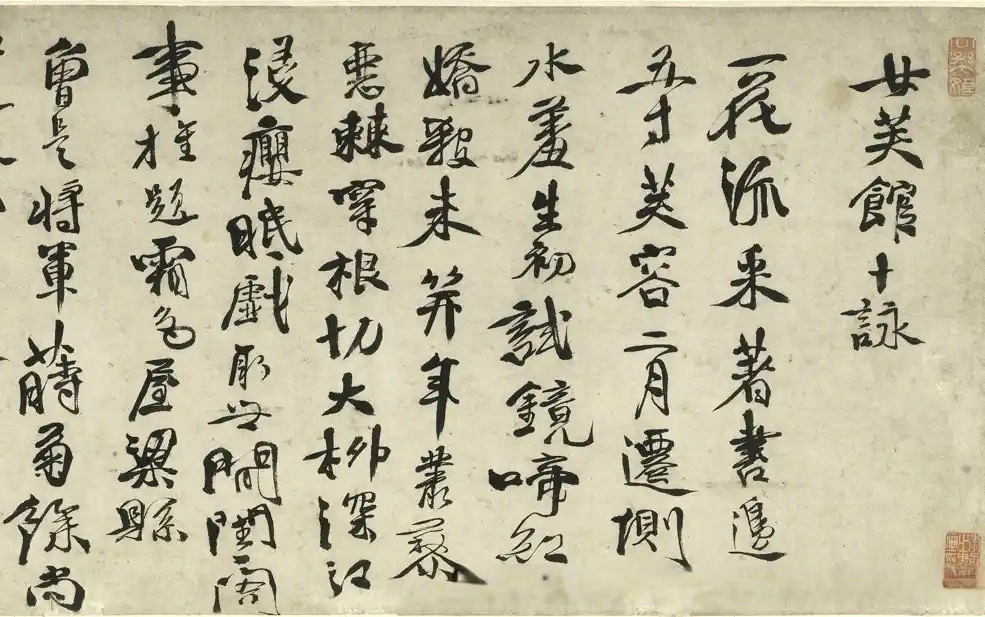

在他的传世作品中,手卷如《淮阴侯祠诗翰卷》(广东省博物馆藏)、《女芙馆十咏卷》,超大幅立轴如《草书杜甫诗轴》、《咏墨词轴》(苏州博物馆藏),可谓集中代表徐渭书法的风格。除如前述具有密而散、古而媚的特征外,大幅立轴在创作中更以茂密增之,几乎将行距压迫殆尽,从而造成巨壁压顶的强烈气势,结字在多用横撑之态的同时,亦不时用重笔拖长以纵势产生对比,垂笔多作虎尾节状。

整幅作品看似点画狼藉、疾风暴雨,然不失细微处之交待。而破锋、出锋或涩笔的运用,则更增添了用笔的变化,使作品产生丰富的视觉效果,撼人心魄。徐渭能于迅疾用笔之中,谋篇成章,散而不乱,矛盾而能统一,反映了其驾驭整幅作品的高超才能,实非常人所能及。

在徐渭的作品中,亦时见少许纵放失控之笔,评者谓“其书有纵笔太甚处,未免野狐禅”,似可窥及张弼的影响。然此小疵,所谓瑕不掩瑜也。徐渭的狂放您肆是其人格的展现,亦是一个天才与其特殊的人生遭遇的契合。

袁宏道大赞徐渭的书法,称:

文长喜作书,笔意奔放如其诗,苍劲中姿媚跃出。予不能书,而谬谓文长书决当在王雅宜、文徵仲之上,不论书法而论书神,先生者诚八法之散圣,字林之侠客也。

此段文字历来被认作是对徐渭的精确评价。

若以传统的审美立场观察,徐渭之书似不及文徵明和王宠,然若以展现人的本性而言,徐渭之书即是徐渭之人,一个有血有肉有精神的活生生的人。从这一立场出发,说徐渭之书超出文、王二人,袁宏道所评是不为过的。

徐渭之书与其大写意花卉本皆一路,但在其生前名未远播,盖其命运坎坷,身份低微。卒后赖陶望龄、袁宏道推崇,始被世重。数百年来历代书画家都敬重其在书画上所达到的化境。

来源:谈艺录