坑道为“供应不缺”提供保证,防御阵地坚不可摧

上甘岭作战能把敌人持续猛烈的攻击遏制在3.7平方公里的两个基本阵地上,进而彻底击败敌人,坑道工事的防御功能起到了关键的保障作用。

以坑道为骨干的核心工事,就是以坑道为主,以支撑点、堑壕相结合的不规则的环形防御工事。只要工事坚固了,就能为“供应不缺”提供可靠的保障。因为有了防御阵地,就有了这样的工事。进了坑道,指挥、屯兵、储备粮弹、伙食、饮水都有了保障。

我们15军防御阵地的部署,是从粉碎敌人大举进攻开始准备的。军防御正面32公里,纵深21公里,东部高山,西部丘陵,平康是敌人进攻的重点目标。从军的部署上看,西重于东,晓星山、西方山、斗流峰就如同一道门闩,那是不能开的;东面1061.7米的五圣山是这个阵地的屏障,这是要坚决据守的。从这种地形上,军依托这些制高点,组成了东西两个防御地带。到10月份的时候,我们全线打通了战斗坑道、堑壕和交通壕。军一、二线阵地基本上形成了点线相连。一线连为独立的环形战术基点,各连又相互衔接;二线阵地是主阵地,能集中兵力把敌人阻止在前沿阵地上。那时,各营的阵地都是有梯次配置的,里面有稳定的指挥所和便于支援前沿各连的迫击炮阵地,有数条屯兵坑道,能够保障多路多波次前沿各连的战斗。团的防御阵地较大,像135团他们就利用五圣山有利地形,构筑了以坑道为骨干的核心阵地。里头设有稳定的联合指挥所、炮兵观察所;有防坦克、防空、防空降阵地;炮兵进山洞,隐蔽靠前,便于发挥火力,形成了支援前沿营、连作战的坚强战术基地。正是由于我二线连阵地能直接支援一线,所以战役中,它既是迫击炮,山、野炮阵地,又是二梯队集结的位置;既是营团指挥所的位置,又是反击部队进攻的出发地。

尽管上甘岭两高地是我军楔入敌阵地的突出部位,但它能经受住43天的反复争夺,挫败敌人多次进攻,关键就是阵地坚固,这是战役胜利的坚强后盾。

事实也是这样。有了阵地,有了坑道,就有了“家”,战士们形象的说法叫“以阵地为家”!这一条特别要紧,“家”有了,战士一上阵地就能安下心。没有坑道的时候,总想着什么时候换我下去;有了坑道就可以阵地为家,有助于做好长期作战的思想准备。

坑道从前线到后边都有,像五圣山的救护所,就建立在五圣山后边的坑道里。伤员到了那儿首先动手术,再送到后方,这就比直接送到大后方去救治节省了时间,减少了好多不必要的轻伤变重伤或不幸牺牲的情况。

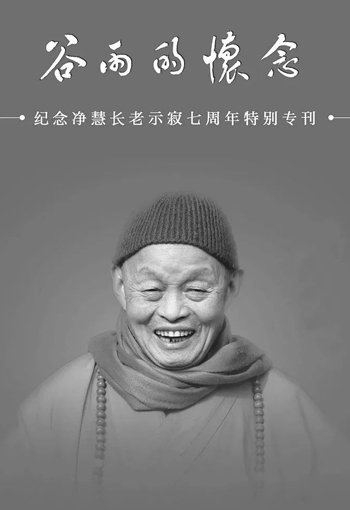

“战地之家”

有了这个工事该怎样使用?上甘岭战役,坚固的工事就发挥了作用。利用坑道屯兵、囤弹、囤粮,用起来方便多了。

屯兵。前沿阵地原来是一个连,597.9是一个加强连的阵地,战时可屯1至2个营,当然以后可以根据作战需要来安排兵员囤积。前几天的反复争夺还不需要屯聚那么多兵员。有了这个坑道,就留下一条很珍贵的经验——依托坑道,它所囤聚的弹药就很了不得。上甘岭战役以前,一个阵地上实际囤聚弹药,有的是10个基数,迫击炮弹也是10个基数,其中一个基数是40发。比如重机枪,规定阵地上可以保持3个基数。这里一个基数是1600,3个基数就是4800发弹药。这个规定是根据过去一般的防御而制定的,如果囤聚多了,被敌人的炮打损失了怎么办呢?像上甘岭,安排135团进入作战的时候,最初给他重机枪弹药就囤聚到10个基数,有的到15个基数,后来又把师、团的弹药尽可能地弄到他们那里去了,所以才有10月14日一挺重机枪一天打了1万多发子弹的例子。

我们说,第一天597.9主阵地上重机枪打了上万发子弹,正是因为机枪子弹的基数大大超过了平时保存的数量。敌人一进攻,我们就把后头的弹药都囤聚到坑道里头去了。虽然连续作战使我们的弹药消耗大大增加,但坑道的储存量远远超出平常备战的量,这一点也是敌人意料之外的。尽管仗打得残酷,我们有伤亡,但战士们却非常勇敢。为什么他们能打得那样勇敢?一是意志品质,二是有本钱,有东西(编者注:这里指弹药、武器)。所以大家上去以后,都愿意放几枪,想着恨不能一巴掌把敌人打下去,因为有这个家当啊!到了防御阶段以后,敌人在前线封锁,我们的弹药运不上去,这时前线就要节约使用弹药。我们给坑道定了个数,其实有多少储备心里都有数。虽然困难,但是有了坑道,从指挥到后勤保障就都有了一个很大的变化。

坑道里的重机枪射手

坑道里囤聚的迫击炮弹也比较多。迫击炮每40发是一个基数,当时每门迫击炮保障有400发炮弹。上甘岭战役以前,一个阵地上的迫击炮弹实际已经囤聚了10个基数,所以开头那几天敌人吃了一些苦头。

再以134团8连为例子。我们的1号大坑道,14昼夜进行了3次大反击(编者注:指排以上反击),小的反击搞了70多次(编者注:指班、组反击),营规模还搞了10多次,保护坑道口的作战搞了2次。刚上阵地这个连的人数有135人,当时伤亡还比较少。几次作战后,伤亡就很大了。坑道中连续作战的主要是8连,其中包括16个单位的官兵合并到8连中去的人,总共有39人。8连歼灭敌人1000多人,打下了50多个火力点,获缴敌人多挺自动步枪、卡宾枪。他们对大反击的胜利起了重要作用,由此证明了工事坚固显示的威力,那就是——有了坑道,再加上有觉悟、有战术思想的战士,他们为了胜利顽强地坚守在坑道里,不时地以小分队形式打击敌人。当大反击来临,他们即将打出坑道的时候,就能更深切地体验到他们历经艰苦的坑道作战所积累和迸发出来的巨大威力。

我们这两个阵地,在战役开始前,只是两个排防御,但打起仗来,这里就成了加强连的防御!依托坑道打击敌人,大大缩短了运动距离,在敌人炮火转移的极短时刻,能够迅速出击,与敌人步兵短兵相接,打近战。插到敌人中间打,这样能够充分发挥我们步兵武器,特别是手雷、手榴弹、爆破筒的长处。反击时,战士们可以做到迎着我们的弹幕向前冲。激烈的战斗间隙,我们的有生力量还可以隐蔽在坑道里,便于作战。因此在第一阶段狠狠痛打美7师、韩2师,虽然连续作战我们有伤亡,但敌人伤亡更大。那时我们与敌人的伤亡比例是一比二点五,这个数字里包含了我们自己的全部伤亡,连运输过程中的伤亡也统计在内了。其实我们前线与敌人伤亡的比例还不是那样,大概是一比三还多一点。看起来阵地这一条很重要!当然阵地要守住,还必须与“指挥得当”这个条件结合起来,阵地上的指挥一定要组织好,下面我还会再谈到。

五圣山防御体系示意图

防御作战43天,我们同兵力强、火力猛的美军作战,急需解决的基本问题就是如何才能保存持续作战的有生力量,不因过早消耗自己的兵力,影响长期作战任务完成。这里应该肯定的是,我们的坑道在整个战役中显示了极其重要的作用。在上甘岭两个阵地上,我们有大坑道4条,小坑道19条。除了被敌人炸毁了1条以外,还有4条属于前沿坑道,每条长不到10米,没有守的价值,它们经过连续战斗已经垮塌。其他18条坑道对于坚守巩固阵地都起了很重要的作用。战斗开始,敌人为破坏阵地工事,10月12日、13日两天飞机集中投重磅破坏弹400枚,以后又不断炮轰,17日又集中投掷120余枚,不断轰炸。敌人8英寸榴炮穿甲弹又猛烈轰击,敌坦克炮、155榴弹炮等进行了上百万发炮弹的轰击。在敌人占领我方表面阵地后,又投掷了炸药包,还采取了毒辣手段破坏我方工事,但他们都没有得逞。战后的情况是:我们2条连坑道、3条排坑道都没有被破坏掉。我们使用作战的有18条班坑道和20多条1—5米坑道式厨房、弹药房库、防炮洞、厕所等坑道,其中前沿坑道被敌人破坏的有12条,597.9阵地5条,537.7北山阵地7条。我们坑道只要有人守,敌人都无可奈何。坑道对于我们反复歼敌取得胜利起到了充分作用。

当然,现在说一下,战役前有的坑道工事还没有挖好。原来设想1号坑道挖得低,想着进一步再挖,从下头向上挖,和上面的支撑点结合起来。但最后不仅上面没有沟通,连中间也没有挖通,在这个情况下战役就开始了。尽管上甘岭坑道事后看也有不理想之处,尽管坑道还存在种种的缺陷,个别坑道还没有贯通,如果想得更周全些,如果能再突击突击,把坑道的条件搞得更好一点,或许战斗成果会更加斐然。即便如此,即便这个条件,阵地防御作战中坑道不可替代的作用也已经充分地显示出来了。

因此防御作战,坑道这一条很要紧,无论是指挥、屯兵、囤粮、储弹,等等,坑道都发挥了巨大的威力。这对坚持长期防御、积极防御,是很重要的一条经验。所以毛主席说“工事坚固,是防御制胜要素”,的确如此!

【注释】

[1]猫耳洞指在沟壕、土坡的侧壁掏一个可以栖身的洞。洞口应开设在土质好的阳坡、背风处,尽量避开阴坡、风口。

[2]发射时利用后喷物质的动量抵消后坐力,使炮身不产生后坐力的火炮。

无坐力炮体积小,重量轻,操作方便,适于随伴步兵作战。但其喷火时火光大,易暴露目标,使用受到一定限制。无坐力炮由于向后喷火(物质),减少了发射药对于弹丸的动能,初速较小。因此,无坐力炮在反坦克时使用破甲弹。