《送孟浩然之广陵》 李白

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

诗人在黄鹤楼为孟浩然送行,可这次送别似乎没有太大的伤感。李白生性豁达,诗中看不到离愁别绪。

因为孟浩然要去的是繁花似锦的扬州。唐诗宋词中,扬州出现的频率太高,它是文人朝思暮想的乐园。“十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名”、“天下三分明月夜,二分无赖是扬州”,在文人眼中,扬州城的月色都比别的地方要美。

你去扬州,替你高兴。我站在岸边依依不舍,帆船的远影渐渐消失在水天相接处。只能看到那浩荡的江水,向天际奔流。

《送元二使安西》 王维

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

作为山水田园诗人,王维擅长写景,早晨的细雨打湿了门口的尘土,经过春雨的洗涤,客栈边的柳树似乎格外清新。临行前再饮一杯,那偏僻的阳关外,可能就没有故人了。

前两句写渭城驿馆的景色,而“柳树”的意境在诗词中象征着送别,“柳色新”画龙点睛。送别前没有千言万语,“一杯酒”、“无故人”看似朴实无华,细读之后,那份浓厚的友情无言以表。

《芙蓉楼送辛渐》 (其一) 王昌龄

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

这首诗是王昌龄被贬江宁后所写,前两句景色描写,勾勒出的意境很凄凉,昨夜的秋雨淅淅沥沥,到现在还没有停。烟雨朦胧,远眺江景,你走后,此时只有孤独的楚山和我相伴。如果洛阳城的亲友问起我来,就说我心依旧像玉壶中的冰一样晶莹、纯洁。

既是送别,更是抒发诗人自己的内心独白。王昌龄被后世称为“七绝圣手”,他的诗除了平仄、韵脚工整外,遣词造句尤为精练。“寒雨连江”、“楚山孤”相呼应,一个“孤”字让读者感同身受。诗以言志,“冰心”、“玉壶”,更衬托出诗人的高洁、坚韧。

《别董大》 (其一) 高适

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

“千里黄云”、“北风吹雁”,环境何其恶劣,北风呼啸,大雪纷纷,读者犹如身临其境。“雁”在诗词中的意境容易联想到离别,“雁字回时,月满西楼”、“江阔云低、断雁叫西风”。

高适是著名的边塞诗人,在写景上别具一格。李白在黄鹤楼为孟浩然送行,王维在渭城驿馆为元二饯行。王昌龄在芙蓉楼送别辛渐。而高适送行的地点没有交代,此时两人都很落魄。在《别董大》其二中毫不避讳,直接写下了“今日相逢无酒钱”的窘迫。“同是天涯沦落人”,面对满肚子委屈的董庭兰。

不会安慰人的他吟出“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”。这份自信大气磅礴。既是勉励董庭兰,也是勉励他自己。

《谒金门》

(五代)孙光宪

留不得,留得也应无益。

白纻春衫如雪色,扬州初去日。

轻别离,甘抛掷,江上满帆风疾。

却羡彩鸳三十六,孤鸾还一只。

起句突兀,直击人心,一读就记住,且爱上了。

赋别伤离的词,尤其是花间词,多缠绵悱恻,凄凄切切,罕见这般直截了当,干净利落。“留不得,留得也应无益”,粗朴,天真,爽朗,陡起急转,如巨闸截波,开始便将情感推到顶点。

“留不得”的意思,却是留恋,想要留下他。但紧接着又很决绝,因为“留得也应无益”,这真是伤心之辞。一个人要走,勉强留住是没有好处的,最终他还是会走,那么就让他走吧。

五代词人孙光宪在文学史教材中,即使偶被提及,也只寥寥数语,实则他的词、笔记以及人生,都颇具创造力。五代十国词人,盖皆出自西蜀南唐之域,独孙光宪一人坐标在荆南。孙词见于《花间集》和《尊前集》者共八十四首,数量之多,居花间派词人之前列。清末词学家陈廷焯在《白雨斋词话》曰:“气骨甚遒,措语亦多警炼”,此评语可谓精辟。

回看此词,顿起之后,继以“白纻春衫如雪色,扬州初去日”,行文何等摇曳生姿,有没有感觉到?扬州初去日,读到这里我们才明白,原来那人早就走了,此时是她在回忆。先看文辞之美,白纻春衫如雪色,也许她不记得那人临走说了些什么,但记得他的白纻春衫,雪一样白,烙在她心上。我们亦可由此想见那男子的风神飘逸。

再从头把这四句读一遍,又可味出几多心曲。句与句之间,时空转换,心情互相纠结。“留不得”是回忆时的自语,恰好说出了相反的意思,他已走了许多日子,而她仍在想也许当时该留住他。理性上知道“留得也应无益”,情感上却是另一回事,情与理,孰对孰错,何去何从,无所谓正确答案,这才是人生的常态与真实。

“扬州初去日”,她的时间定格在那天,自他走后,她似乎变成一个回忆。扬州是什么样的地方?天下三分明月夜,二分无赖在扬州,那可是个歌舞繁华地、温柔富贵乡。他去扬州,比去别的任何地方都更远,更令她绝望。

更伤心的是,他离去时多么欢欣。“轻别离,甘抛掷,江上满帆风疾。”别离对于他,如此轻松,似乎迫不及待要走,去往一个人间天堂。江上满帆风疾,舟行若飞,他像一片云,消失于天际。当然,这些都是她的主观感受,特别是在回忆的时候,语含哀怨,怨他的薄情。他必然早就显露出薄情,所以她才会说“留得也应无益”。

然而,偏偏是他的薄情,令她回味无穷。“却羡彩鸳三十六,孤鸾还一只”,彩鸳典出汉乐府《鸡鸣》:“舍后有方池,池中双鸳鸯。鸳鸯七十二,罗列自成行。”鸳鸯七十二,即三十六对。孤鸾比喻未得配偶或丧偶之人。托诸物象,自伤之意见于言外。对于失恋者,满世界的人好像都是成双成对。

情境不难揣摩,此词尤妙在写法,起结纵横,两般笔墨,一气贯注,通体峭劲。

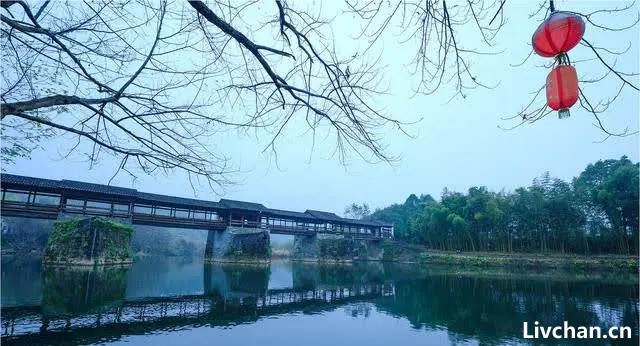

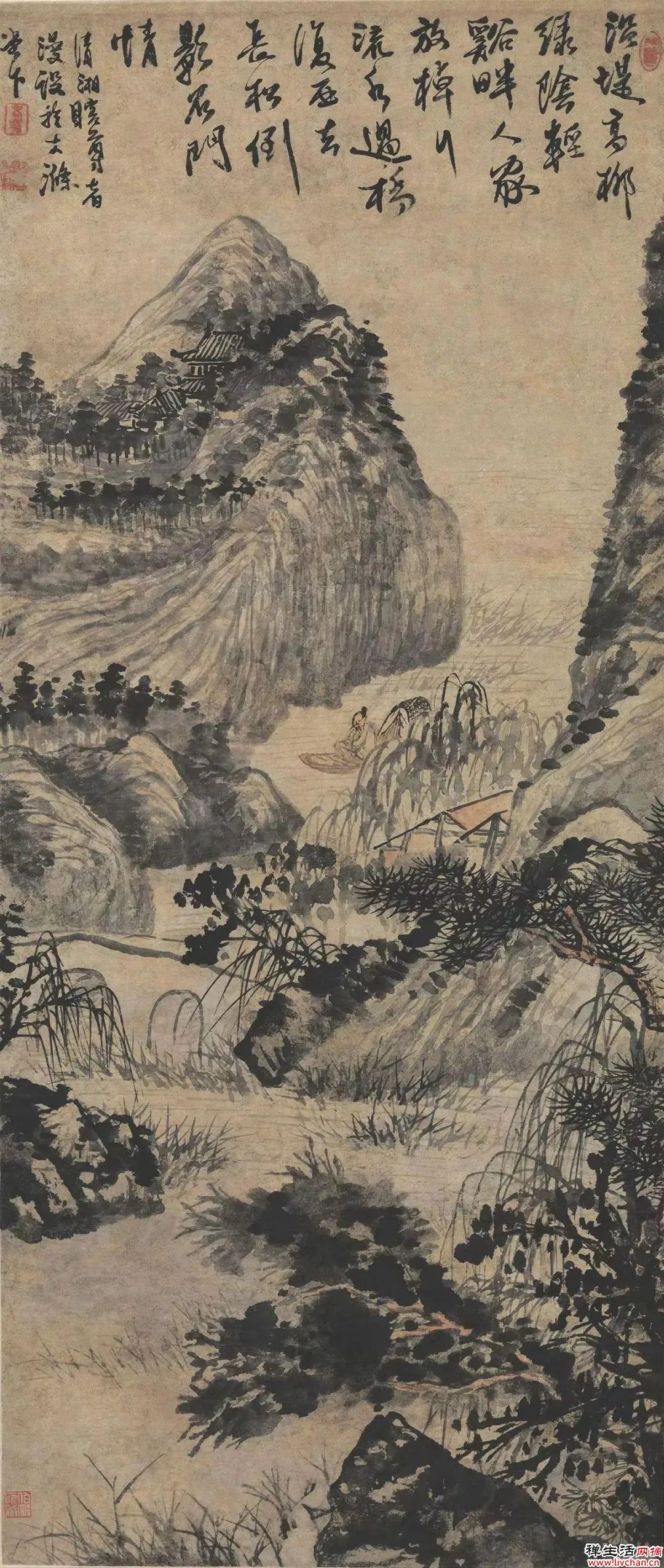

清 石涛《柳溪行舟图》

《浣溪沙》

(五代)孙光宪

蓼岸风多橘柚香,江边一望楚天长,片帆烟际闪孤光。

目送征鸿飞杳杳,思随流水去茫茫,兰红波碧忆潇湘。

这首词亦是孙光宪的名篇,亦写离别,笔力亦矫健。

蓼花,橘柚,都是南方水乡风物。水蓼花开,或红或白,橘柚飘香,可知时值秋天。传说是收获的季节,秋天不该有离别。江岸蓼花有些凄凉,风吹个不停,橘柚的芳香,像家园在依依挽留。

“江边一望楚天长”,是谁一望?离人,送者,叙事者,抑或你我?读者可代入不同视角,而有不同感受。古时长江中下游一带属楚国,楚天泛指南方的天空。柳永《雨霖铃》写江边送别,也这样写:“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。”楚天长,楚天阔,皆是江边一望的惆怅。

离人远去。“片帆烟际闪孤光”,茫茫江上,一片孤帆,闪烁于烟霭天际,“闪孤光”三字真乃绝唱。近代学者俞陛云在《五代词选释》中说:“昔在湘江泛舟,澄波一碧,映似遥山,时见点点白帆,明灭于夕阳烟霭间,风景绝胜。词中‘帆闪孤光’句足以状之。‘兰红波碧’殊令人回忆潇湘也。”

下片回别,帆影已灭,江浪如雪。目送征鸿,魂飞杳天之外;思随流水,茫茫如隔生死。待到来年,兰红波碧,天涯思归,怎不叫人忆潇湘?

“潇湘”一词,始见于《山海经·中次十二经》,“洞庭之山,帝之二女居之,是常游于江渊,澧沅之风,交潇湘之渊。”后世的诗文中,“潇湘”被不断赋予新的内容,比如相传那是舜之二妃娥皇、女英投水自尽的地方,以故代指相思成空的伤心地,再后来更成为美的象征,比如用作词牌名“潇湘神”,琴曲“潇湘水云”,以及《红楼梦》中林黛玉的居处叫“潇湘馆”。

“兰红波碧忆潇湘”,既是写实,又隐喻来年秋天,君若不归,江边将是一片伤心地。

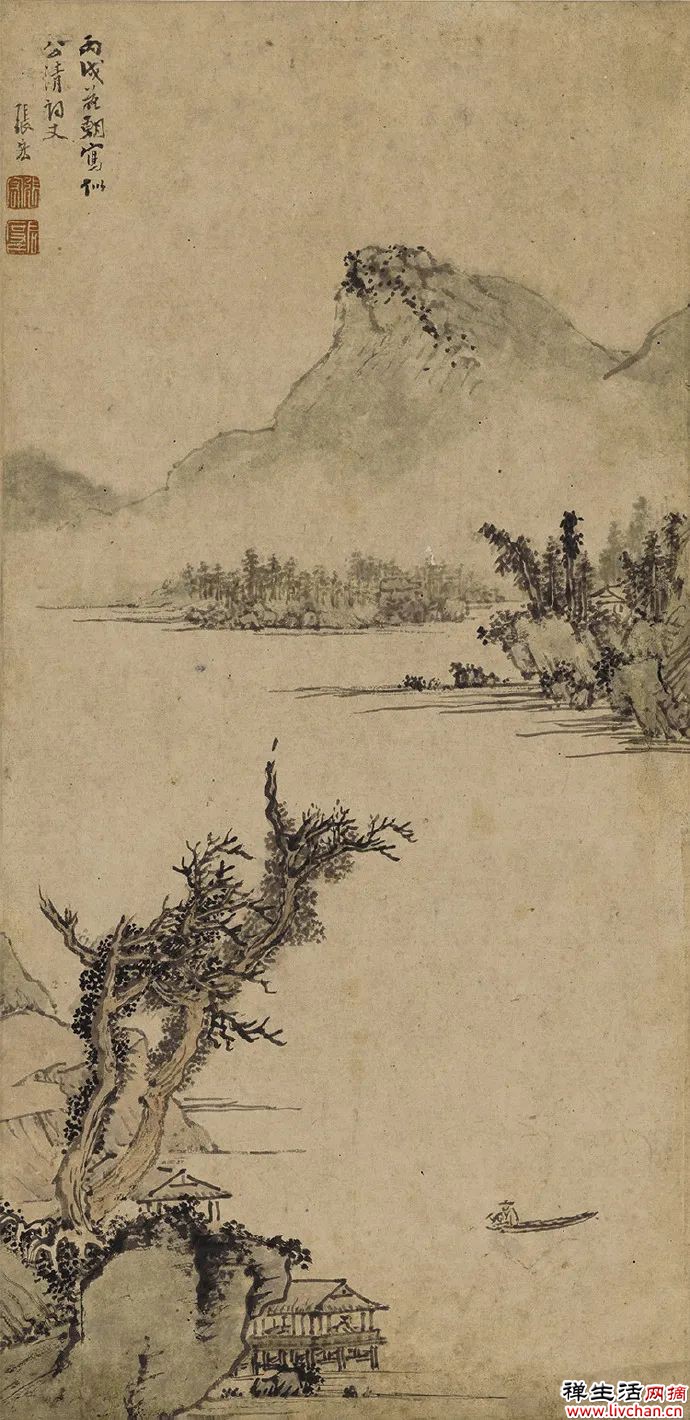

明 张宏《山塘短棹图》

《河传》(五代)顾敻

棹举,舟去。波光渺渺,不知何处?

岸花汀草共依依,雨微,鹧鸪相逐飞。

天涯离恨江声咽,啼猿切,此意向谁说?

倚兰桡,独无聊。魂消,小炉香欲焦。

多情自古伤离别。住者满怀怅望,去者又是何心情?且一读这首词。正如词牌名所示,《河传》所咏多临流送别之事。

“棹举,舟去”,极简的句子,镜子般映出一个事实。当事人心情或很复杂,事实却简单得无可置疑。不写离别之态,不叙伤别之情,只是个简单的动作,就让人清晰地听见一声断裂。

不论去住,那声断裂都被铭刻在他们生命里。颇有深意的是,词人不说举棹,而说“棹举”,除了押韵,棹,仿佛不是离人举起,而是它自己动作的。棹一举,舟便去,他也被带走了。

“波光渺渺,不知何处?”此乃舟中客子的观感,也许并未走多久,却倍感遥远。眼前波光渺渺,不知所在何处,“何处”是一种陌生。无论陆行还是水行,人在客途,常会有时空上恍惚,不仅对世界,对自己亦感到陌生。

离人伤感,水行更觉梦幻。舟行水上,即便熟悉的地方,也忽然有了遥远的距离,两岸风景犹如化境。王维在辋川集中写《南垞》:“轻舟南垞去,北垞淼难即。隔浦望人家,遥遥不相识。”北垞就在山庄里,是他与裴迪闲暇常去的游止,二人亦赋诗纪之,但当他乘着一叶轻舟,悠悠往南垞而去时,在空阔的湖水上回望,北垞被水隔在了似乎淼不可即的那方。也许是水使时空弯曲,打开了我们生命的另一个维度?

舟人此时感到孤单,他想抓住点儿什么。“岸花汀草共依依,雨微,鹧鸪相逐飞。”他看到岸花汀草,这些幸福的花草,互相依偎,无忧无虑。他看到微雨,微雨中逐对而飞的鹧鸪。万物自在,以上帝赐福予它们的方式。人的处境此时无助无奈,可怕的命运,驱使他停不下来。

“天涯离恨江声咽”,天涯离恨,江流呜咽。水声加深了暮色,暮色又放大了呜咽。岸上风景全部隐去,消失,黑夜如此荒凉,人在江上,耳畔唯闻流水的哀音,啼猿的悲鸣。

“啼猿切,此意向谁说?”猿啼悲切,相思之情,流离之苦,此刻谁人可与诉说?因孤单而思念,因思念而更孤单。思念的不仅是她,也包括故园,以及他在故园的生活。

“倚兰桡,独无聊。魂消,小炉香欲焦。”最后几句,若改变标点,场景或将不同。依此断句,倚兰桡独无聊的是客子,魂消的是他想象家中思妇,炉香欲尽,更添愁闷。

以上所读,仅仅是以舟中客子的视角而展开的想象。整首词的视角并不固定,你还可以切换成思妇的视角,“棹举,舟去,波光渺渺,不知何处”,上片尽是她的所见所感,下片则是她在室中想象他的孤单。你更可以根据词句给你的感受,在两个或三个视角之间自由切换,就像电影中的蒙太奇画面,虚虚实实,更觉空灵蕴致。

来源:生活最有戏