来源:生活禅时代公众号、灵刻文史

有一种诗词,饱含深深的佛理,明心见性,

无论是诗僧还是向佛的诗人,都通透明澈。

20句优美而富有禅意的诗词句子,

体悟20种人生境界,意境深远,抚慰人心。

1、

会理知无我,观空厌有形。

——孟浩然《陪姚使君题惠上人房》

领会了佛理,就知道了“无我”的妙义。

领悟了“空”,就对有形的物质之躯产生厌离心。

2、

万般不及僧无事,共水将山过一生。

——杜荀鹤《题道林寺》

世间万种生涯,都比不上僧人,没有俗事打扰,

能在山水烟霞中,体味本真的一生。

3、

端坐念真相,此便是如来。

——王梵志《五言》

形体端正,意念专一,方能看到真相,

坐禅体悟间,一念若悟,众生成佛。

4、

愿寻五百仙人去,一世清凉住雪山。

——李群玉《文殊院避暑》

诗人在幽静的禅院避暑,佛光禅影,分外清凉,

希望随释迦牟尼佛的五百弟子,常在佛祖驾前听法。

5、

三境通禅寂,嚣尘染著难。

——李洞《题竹溪禅院》

“三境”即心识所缘的性境、带质境和独影境,

通过三境寻求禅悟,摆脱人间喧嚣与尘埃,获得清净。

6、

月在上方诸品静,僧持半偈万缘空。

——郎士元《题精舍寺》

观想到心月轮,心中便清净无秽,一切烦恼都被消除,

只要对佛法有一句半句的领悟,其他的都不再重要。

7、

片石孤峰窥色相,清池皓月照禅心。

——李颀《题璿公山池》

一片石头、一座孤峰,都可窥探世间,

一方清池,一轮皓月,都能照彻禅心。

8、

而今不在花红处,花在旧时红处红。

——怀浚《上归州刺史代通状》

佛性无古今,无过去无现在,永恒不可变,

即使我已不在花开之处,可那些花儿依然在原处盛放。

9、

入户已知来见解,何烦再举轹中泥?

——文偃《示法诗》

进得禅门,便已经轻易察知来人的见解,

试图用言语表达,无法像车轮碾过的泥土,毫无必要。

10、

滔滔不持戒,兀兀不坐禅。酽茶三两碗,意在镢头边。

——慧寂《示法诗》

心中尘念滔滔不绝,无法持戒修行;如木头般昏昏坐禅,不能明心见性。

每日闲饮浓茶,看似不在修道,但只要意在锄头边,随时去除妄念,一样可算修禅。

11、

举世只知嗟逝水,无人微解悟空花。

——贯休《山居诗》

世人只知道感叹那流水一去不复返,

没有人能稍微辨别那眼中的繁华虚影。

12、

书出语多虚,虚中带有无。却向书前会,放却意中珠。

——香严智闲禅师《三句后意》

书中的语言往往带着作者的心情与想法,有虚有无,

不可执着于书中的字面意思,反而丢失了真正宝贵的意识之珠。

13、

水月通禅意,山云寄野情。

——释文珦《有客》

那水中之月,可通向清空安宁的禅心心。

那山间白云,可寄托不受世情拘束的闲散心情。

14、

我尝听诗法一说,波上莲花水中月,

不垢不净是色空,无法无空亦无灭。

——张瀛《赠琴棋僧歌》

曾听过琴棋僧讲经,佛理修养高深,说法精微奥妙,

如同波上莲花,如同水中圆月,

非垢非净,亦垢亦净,一如色即是空,空即是色,

最终是无空无色、无生无灭。

15、

天晓不因钟鼓动,月明非为夜行人。

——云盖智本

清早天亮,并不是因为晨钟与鼓声才亮,

月光明亮,并不是因为替夜行人照明而亮。

16、

不是息心除妄想,只缘无事可思量。

——赵彦端《翠微山居八首》

不要强制去追求消一切妄念的境界,

这世间本就没有什么可思量的事情。

17、

人生如逆旅,我亦是行人。

——苏轼《临江仙·送钱穆父》

天地,万物之逆旅;光阴,百代之过客。

人生就是座旅店,我也是匆匆过客。

18、

逢人不说人间事,便是人间无事人。

——杜荀鹤《赠质上人》

不去关注那些闲事,便无闲事缠身;

不议他人是非,就不会卷入是非之中。

19、

一住寒山万事休,更无杂念挂心头。

——寒山《诗三百三首》

一住寒山道场之中,便应该放下万事万物,

既然已经放下,就不要再计较人间的顺逆得失。

20、

万籁此俱寂,但余钟磬音。

——常建《题破山寺后禅院》

此时此刻,世间万物都沉默静寂,

山林间只留下了敲钟击磬的声音。

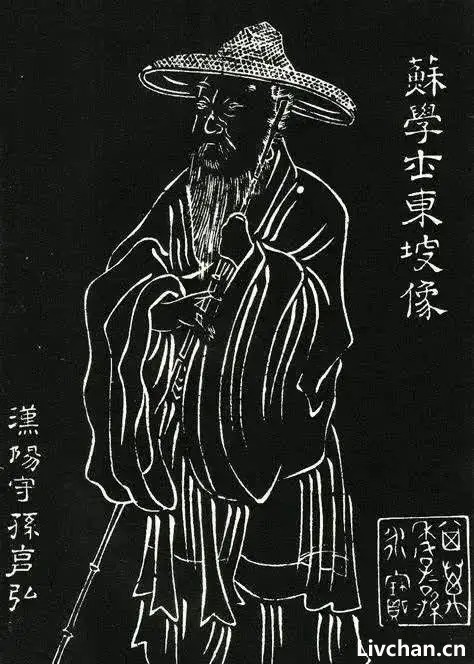

苏东坡九首禅意诗:

王国维曾经在《文学小言》中称:“三代以下之诗人,无过于屈子、渊明、子美、子瞻者。此四子者苟无文学之天才,其人格亦自足千古。”

苏轼不仅有着非凡的文学成就,其旷达乐观的人格也备受推崇。他的禅诗,完美地将其文学之才和高尚人格结合在一起,彰显着人生的大智慧,书写着通达爽朗的人生之歌。

01

雪泥鸿爪

嘉祐六年(1062),苏轼奔赴他的第一任官职凤翔府签判,与送行的苏辙难舍难分。他路过渑池(今属河南)时,想起五年前兄弟初次赴京应试,也曾路过此地,借宿于寺庙之中,题诗壁上,而如今寺中老僧已然化去,题诗的墙壁也已毁坏,便感慨系之,作《和子由渑池怀旧》一首:

人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。

往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。

(自注:“往岁马死于二陵,骑驴至渑池。”)

这可以视为苏轼生平中第一首影响深远的诗作,雪泥鸿爪一喻,至今脍炙人口。然而,这雪泥鸿爪的喻义究竟为何,却费人寻思。简单地说,就是太渺小的个体不由自主地飘荡在太巨大的空间之中,所到之处都属偶然。

古人注释苏诗,多引宋代天衣义怀禅师的名言“譬如雁过长空,影沉寒水,雁无遗踪之意,水无留影之心”(见惠洪《禅林僧宝传》卷十一)来注释此句,认为苏轼的比喻是受了这禅语的启发。比较而言,潭底的雁影比雪上的鸿爪更为空灵无实,不落痕迹,自然更具万事皆属偶然、本质都为空幻的禅意。

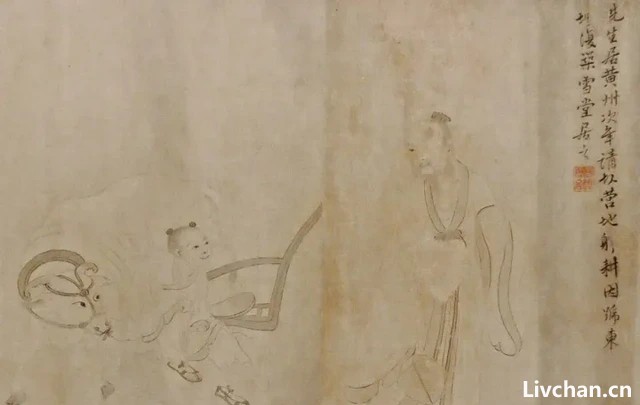

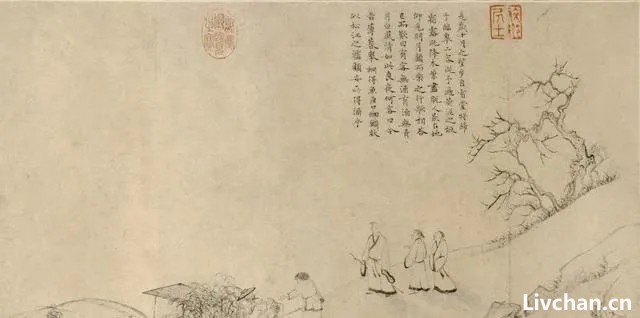

李宗谟《东坡先生懿迹图》(局部)

不过,从苏轼全诗的意思来看,也许不是要无视这痕迹,相反,他是在寻觅痕迹。虽然是偶然留下的痕迹,虽然留下痕迹的主体(鸿雁)已经不知去向,虽然连痕迹本身也将在时间的流逝中渐渐失去其物质性的依托(僧死璧坏,题诗不见),但苏轼却能由痕迹引起关于往事的鲜明记忆,在诗的最后还提醒弟弟来共享这记忆。所以,义怀和苏轼的两个比喻虽然相似,但禅意自禅意,诗意自诗意,并不相同。

是的,虽然人生无常,在这世上的行踪也偶然无定,留下的痕迹也不可长保,但只要有共享回忆的人,便拥有了人世间的温馨。这不是禅,而是人生之歌。

02

晴雨自佳

苏轼不到四十岁就做到了杭州通判,在杭州的西湖之畔,他曾经遭遇过一场夏日的暴雨,那时候他在望湖楼上看那暴雨的猛烈,然后看风吹雨散,欣赏雨后初晴的景象:

黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。

(《六月二十七日望湖楼醉书五绝》之一)

一场暴雨,随云起而来,随风吹而散。来时势如奔马,黑云尚未遮断山际,豆大的雨点已经阵阵打向湖面。雨点之大使人望之而觉其为白色,雨点之重使之从湖面又反弹起来,但反弹起来的水珠却又如此轻盈,犹如蹦跳的明珠纷纷洒落游船之上。

然后又是一阵急风卷地而来,却将暴雨吹散。雨过天晴,涨起的水面恢复了平静,倒映着一片蓝天。雨后的天无云,风过的水无澜,纯是水天一色的清清爽爽。这是一场暴雨的始末,岂不也是人生经历风雨的写照?

李宗谟《东坡先生懿迹图》(局部)

在熙宁六年(1073),他也曾因“初晴后雨”而作诗,欣赏晴、雨两种各具佳趣的西湖胜景:

朝曦迎客艳重岗,晚雨留人入醉乡。

此意自佳君不会,一杯当属水仙王。

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

若把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

(《饮湖上,初晴后雨二首》)

苏轼想表达的是对于“初晴后雨”这种天气变化的感受和思考。在大好的晴天,兴致勃勃跑到西湖边去饮酒赏景,却不料下起雨来。或许很多人会觉得扫兴,而苏轼却说“此意自佳”。

他想告诉人们:晴天固然不错,雨天也有可爱之处。就眼前的西湖来说,晴光照水和雨雾迷蒙各是一番胜景,比如美女或浓妆、或淡妆,都很可爱。所以,遇到变化不要惊慌,也不必感觉扫兴,因为另一种胜景正等着你去欣赏。

当然知音难遇,由于旁人大多惊慌失措,所以苏轼举起酒杯,只好敬给水仙王。这水仙王不知道是什么神仙,宋代西湖边有这样一个祠庙,但南宋人已经说不清此神的身份了。无论如何,苏轼对于下雨天气,似乎别有一番亲切之感。

苏轼的诗意绝不停留在对于晴和雨两种景致的欣赏,因为风雨乍起,是一种自然的变化,由此你可以读出一个诗人对于变化的心领神会,从自然的变化可以联想到社会的变化、人生遭遇的变化,如果你面对变化而懂得说“此意自佳”,那么你的境界正在提升。

03

也无风雨也无晴

苏轼的境界还要继续提升。元丰五年三月七日,贬居黄州的苏轼因为到城外冒雨行走,直到天晴,而有所感想:

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

(《定风波》)

四十七岁的苏轼兴致勃勃地冒雨漫步,听着穿林打叶的雨声,他竹杖芒鞋,吟啸徐行,直到雨过天晴,才兴尽而归。这是他着力刻画的自我形象,也是令文学爱好者非常着迷的东坡居士的形象。

一方面,自我形象在词中的凸显,与词序所强调的个人情景相适配,另一方面,要抒发的感想也是以这样的自我形象为基础的。冒雨而行,当然含有“人生经历风雨”的意蕴,这在苏轼的作品中是屡次出现的,即便不一定点破。

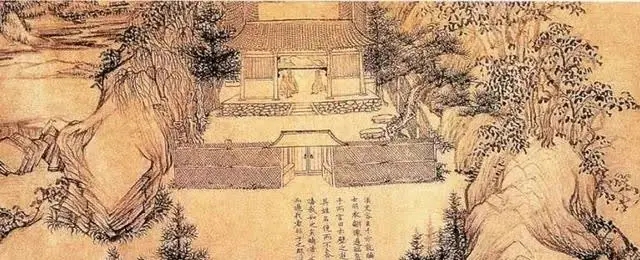

孙克弘《东坡先生笠屐图》

也许苏轼选择这个词牌也是有意的,因为“定风波”的字面意思似乎也与词意相关。此时他不是欣赏雨景而已,却是在贬地黄州城外,亲身走到雨中,去淋了一场暮春的细雨,而感觉“一蓑烟雨任平生”,他与雨更加亲切了,所以一点都没有忙乱,安之若素,果然,不久便有洒满山头的夕阳来迎接他归去。

而在归去之时,他回首前尘,经历的风雨犹如梦幻,雨也罢,晴也罢,都随着时间飘然远去,于我心无所挂碍,“也无风雨也无晴”。

这才成了人间的绝唱:并不是因为熬过了风雨而骄傲,也不仅是对风雨安之若素,而是一笔勾销,并无风雨。比之当年的晴雨两佳,这次更为明净透彻。不管外在的境遇如何变幻,都如云烟过眼,明净透彻的心灵不会被外物所困扰,因为无所计较,故而所向无敌。

这不是一种虚无主义,而是明白宇宙与人生的真谛后,对身世利害的断然超越。如此才可以摆脱一切的牵绊,去实现自己的生存价值。否则任何纤芥细故都能扰乱心志,遍作计较,被环环相扣、重重无尽的世俗因果所捕获,心灵随波逐流,往而不复,必将遭受沉没,不可救药。

明白此理的东坡居士,就这样走在他的人生路上,这一天他穿过了风雨,迎来了斜阳,但在他的心中,其实无所谓风雨和斜阳,这才走得潇洒和坚定。所以,直到晚年贬居海南岛时,他还在《独觉》一诗中重复这两句:“回首向来萧瑟处,也无风雨也无晴。”

04

庐山真面目

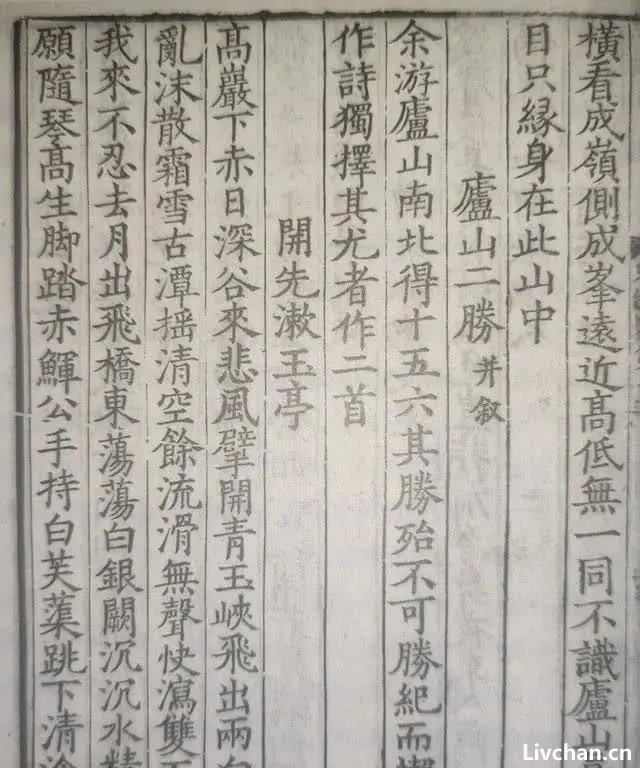

东坡居士曾有过一次庐山之行,庐山第一高僧东林常总带着他从东林寺步行至西林寺时,苏轼挥笔写下千古名作:

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

(《题西林壁》)

这是人类历史上最优秀的哲理诗之一,千百年来,人们对它作了种种解释。必须指出的是,从哲理上解释此诗时,诗中的“庐山”将失去其确指性,它可以被替换为别的任何山,甚或推广到所有事物。

但是,就当日的苏轼而言,他想认识的“真面目”确实是这“庐山”的“真面目”。他初入庐山,就感到这庐山与自己不相亲近,他曾经寄希望于时间:“要识庐山面,他年是故人。”如能多次造访此山,则犹如老友重逢般亲切了。

现在他又意识到空间的问题:身在此山之中,恐怕也妨碍了对庐山的正确认识。很显然,苏轼的思考又深化了一步,其间是否得到常总的指点,则不得而知。

《题西林壁》,《东坡集》,南宋杭州刻本

然而,东林常总确实把苏轼引入了禅门深处。据记载,此夜苏轼就留宿于东林寺,与常总禅师谈论了一夕“无情话”,到第二天黎明,便献上一偈:

溪声便是广长舌,山色岂非清净身。

夜来八万四千偈,他日如何举似人。

(《赠东林总长老》)

所谓“无情话”,就是唐代禅僧南阳慧忠国师(禅门的记录把他认作六祖慧能的弟子)提出的一个命题,叫作“无情说法”。“无情”就是一切无生命之物,自然山水、墙壁瓦砾之类,它们也像佛一样演说着根本大法,问题在于你能否听见。

从理论上讲,这是对于最高普遍性的领会,既然是最高的普遍性,那当然就无所不在,所谓“目击道存”,一切卑琐的存在原来都是大道绽露的头角,看你去不去抓住。“无情说法”只是一种生动的表述而已。

不过,道理虽容易明白,但能否浃肌彻骨,真实体会之,能否如鱼饮水,冷暖自知之,那又是另一番功夫。

所以,要真的能听见“无情说法”,那就与佛无异了。苏轼偈中的“广长舌”“清净身”,就都指佛,其实也就是最高普遍性。

他已经领悟了“无情话”的真谛,他听到了溪声犹如佛祖说法,看到了山色犹如清净法身。——这才是地地道道的“庐山真面目”!不必时间的积累,不必空间的腾挪,它原来宛在眼前!那不是靠思索“识”取,而是一旦全身心地拥抱自然,便在顷刻之间恍然大悟的。

于是,在这个不眠之夜,无数表达着真理的自然的偈语向苏轼涌来,他已经与自然的大道完全同化了。

带一点宗教神秘感的天人合一之境,其实是诗人审美感知力的充分张扬,弥漫了天地。在黄州时期的《前赤壁赋》中,苏轼早已谈过他对“取之无禁,用之不竭”的天地自然之美的感悟,但那个时候他还停留在“声色”上(所谓“耳得之而为声,目遇之而成色”),而现在经过高僧的点拨,则透过“声色”(溪声山色)而能直达“真面目”(最高普遍性)。

05

有情风无情送潮归

除西湖之外,钱塘江潮也是杭州的一大景观,古往今来,得到过无数骚人墨客的吟咏,而人们之所以被这与人无关的潮水起落所感动,大抵因为它是某种激烈的感情或思想之起伏的最好象征。古人说:“风乍起,吹皱一池春水,干卿底事?”这潮水当然也是“干卿底事”之物,是触发感情的媒介。

当苏轼将被召回朝廷,离开杭州时,便以潮水起兴,作《八声甘州》一阕,赠给方外朋友参寥子道潜:

有情风、万里卷潮来,无情送潮归。问钱塘江上,西兴浦口,几度斜晖?不用思量今古,俯仰昔人非。谁似东坡老,白首忘机。

记取西湖西畔,正春山好处,空翠烟霏。算诗人相得,如我与君稀。约他年、东还海道,愿谢公、雅志莫相违。西州路,不应回首,为我沾衣。

此词一开头就将潮水和感情融成一片,潮水被海风不远万里地卷来,似乎有情,而又匆匆退去,似乎无情。

自己仿佛也是如此,两次到杭州任职,于此一方山水人物,亦可谓有情,但时至元祐六年(1091),复被朝廷唤回,不能不离杭而去,是不是太无情了呢?

乔仲常《后赤壁赋图卷》(局部)

道潜虽是诗人,毕竟也是僧人。僧人原不该有情,可苏轼与参寥子临别之际,却大谈感情。人生自不能无情,但世俗利害得失缠绕之中,人与人之间多的是利益结盟,党同伐异,没有感情可言,反而与超脱世外的僧人倒有真正的感情了。

北宋的士大夫政治造就了这样特殊的人文景观:我们经常称政治家是没有感情的动物,但文人又可谓人类中感情最为丰富的群落,而士大夫经常兼为政治家和文人,于是身为政治家的文人必然饱受“有情”和“无情”的矛盾煎熬,对于真正友情的寻觅,往往使他们和方外的僧、道成为至交。

有的时候,他们会忘记对方是个出家人,只把其当作知己朋友来寄托一份感情。当苏轼在词的结尾处说他一定要像东晋的谢安一样,东还海道,免得参寥子为自己抱憾沾衣时,他并不认为对方是无情的僧侣。世人无情而僧人却有情,说来也可算一件怪事,但那也反映出诗人对人间真情的不懈追寻。

06

有生孰不在岛者?

吾始至南海,环视天水无际,凄然伤之,曰:“何时得出此岛耶?”已而思之,天地在积水中,九州在大瀛海中,中国在四海中,有生孰不在岛者?覆盆水于地,芥浮于水岁,蚁附于芥,茫然不知所济。少焉水涸,蚁即径去,见其类,出涕曰:“几不复与子相见。岂知俯仰之间,有方轨八达之路乎!”念此可以一笑。戊寅九月十二日,与客饮薄酒小醉,信笔书此纸。

(《试笔自书》)

《试笔自书》一篇,从题目的意思来看,大概是因为得到了一枝新笔,开毫试写,因此而成就了一段随笔。

自从绍圣四年(1097)六月中旬登上海南岛,苏轼的脑子里似乎一直盘旋着邹衍关于“大九州”“大瀛海”的说法,用来排解困居海岛的愁苦心情。

按照邹衍所想象的世界图景,以及古代流行的“浑天说”所提供的宇宙图景,大陆乃至天地都不过是面积大些的岛屿而已,跟海南岛的情况没有本质上的区别,自己又何必为贬谪海南而郁闷呢?

这个意思,苏轼也曾在《行琼儋间,肩舆坐睡,梦中得句云“千山动鳞甲,万谷酣笙钟”,觉而遇清风急雨,戏作此数句》一诗中表述出来,但在本篇中,他又触类旁通,加上了蚂蚁附于盆水浮芥的设想。

从“大九州”看海南岛,是以大比小;从蚂蚁浮芥看海南岛,又是以小喻大,视点的灵活转变反映了苏轼观察人生的通达眼光和超脱智慧。经常能够换个角度看问题,是他的擅场。

缂丝仇英《后赤壁赋图卷》

不过,到“少焉水涸,蚁即径去”为止,这个比喻所要说明的道理,以及相信自己总有一天可以脱困的信念,都已经呈现出来,但苏轼却没有在此停笔,他还要“信笔”写下去,把比喻延续为一个小故事。他让蚂蚁与它的同类见面,哭诉“差点就再也见不到你”的强烈感受,确实有引人一笑的效果。

该文有两处精彩之笔:一是“有生孰不在岛”的思考,是旷达的一笔;一是蚂蚁向其同类哭诉的想象,是诙谐的一笔。前者联系到“浑天说”和阴阳家,具有很强的知识性,体现了士大夫的文化趣味;相比之下,后者则远为通俗。

苏轼有意识地使用了杂剧“打诨出场”的方法,而蚂蚁哭诉的内容,也仿佛就是一出杂剧,也体现出苏轼的审美趣味中与市井文艺相通的一面。

07

无身则无疾

苏轼的绝笔诗是《答径山琳长老》,从中我们可以看到他面对死亡的心态。“琳长老”是云门宗禅僧径山维琳,苏轼在杭州的时候聘他做了径山寺的住持。他听说苏轼在常州病危后,赶去相访。维琳以偈语问疾,东坡也次韵作答:

与君皆丙子,各已三万日。

一日一千偈,电往那容诘。

大患缘有身,无身则无疾。

平生笑罗什,神咒真浪出。

苏轼清楚地记得维琳与他同龄,都是丙子年(宋仁宗景祐三年)所生。他先粗略地计算了一下他们生命的长度,三万日不为不多,如果每天诵读一千首偈语,则积累的佛学修养已经甚深,但此时回顾,则如闪电一般,迅疾而去了。对此无奈之事,东坡表现得甚为平静。

五、六两句才是正式回答“问疾”的。疾病就是人身的机体出了问题,所以要追查这人身的来历。人身本来就是自然的一部分,由自然的各种元素构成,其本质与自然无异,原不该与自然产生各种矛盾,当然也无所谓疾病。

但这些元素一旦汇合为一个人身,这个人身却产生了意志欲望,把自己从自然中分离出去,通过种种方式来破坏和占有自然物,并且幻想长久拥有这身体,从而,不但与自然产生矛盾,与同类也产生矛盾,患得患失,而不可避免地遭受疾病。

故关键在于“有身”,即因此身存在的自我意识而引起的种种满足自身的欲望。只有消去人身上这些与自然不符合的东西,才能根本地解脱疾病,而回归生命与自然的本来和谐。就如《老子》所言:“吾所以有大患者,为吾有身。及吾无身,吾有何患?”

乔仲常《后赤壁赋图卷》(局部)

结尾“平生笑罗什”两句,维琳看了后觉得难以理解,苏轼索笔一挥而就:“昔鸠摩罗什病亟,出西域神咒,三番令弟子诵以免难,不及事而终。”