《草》是小学生课本中的一篇诗文,但其实这并非是一首完整的诗,而是唐代诗人白居易的《赋得古草原送别》中的前四句。而之所以小学课本只收录了前四句,并以《草》命名,原因在于小学生理解有限,可能并不能完全理解全诗后四句所要表达的意思。但其实就算是前四句,也有很多人不太清楚首句“离离”的真正含义。

原来“离离原上草”还有后四句!为何课本删了半首?

据悉,赋得体诗为五言八韵诗,起源于唐代,题目前一般都有“赋得”二字。《赋得古草原送别》作为一首“赋得体诗”,“古草原送别”便是限定题目,为白居易从江南入京城时,拜访名士顾况时所投献的诗文,全诗如下:

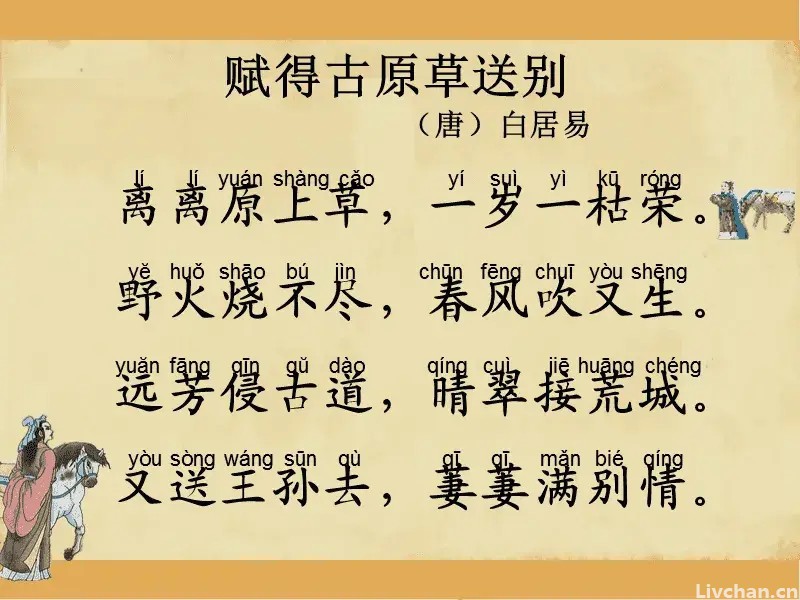

离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

远芳侵古道,晴翠接荒城。

又送王孙去,萋萋满别情。

“赋得”二字,在古代不是随便使用的。

最早,它代表一种摘取古人成句为题的诗体,大多用于即景赋诗或“应制诗”。

南朝梁元帝有《赋得兰泽多芳草》诗,其中“兰泽多芳草”之句便出自于汉代乐府诗《涉江采芙蓉》。

唐代张九龄有《赋得自君之出矣》诗,标题中“自君之出矣”,也是节选自汉代徐干的《室思》。

不过唐代科举盛行之后,“赋得”开始广泛使用于“试帖诗”。

针对科考限定的诗题,题目前必须加“赋得”二字,作法与咏物诗相似。

白居易的这首诗是为准备科举考试而拟题的练习之作,所以也加了“赋得”二字。

写下这首诗时,白居易只有16岁,可以算作他的“成名作”。

唐朝的书生常常会把自己的诗文,投寄给有名望的人,积累名声或引起对方的赏识,以便更顺利的进入仕途。

白居易就曾经带着这首《赋得古原草送别》拜访名士顾况,两人还发生了很有趣的“谐音梗”对话。

顾况一听到白居易的名字,就出言调侃说“米价方贵,居亦弗易”,意思是米价涨了,想在长安定居不容易。

但是读完“野火烧不尽,春风吹又生”时,他就大为惊艳,改口道“道得个语,居亦易矣”。

这一句好诗,令顾况感慨:能写出这样的诗,想在长安住下,想必也是很容易的!

不过长安房价太贵,白居易直到50岁才买下了第一座房子,还是个“院窄难栽竹,墙高不见山”的小屋。

闲话暂且不提,先来读读这首诗的前四句。

“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。”

首句即破题面“古原草”三字,重在写“草”。

“离离”形容青草繁茂,赋予了春草旺盛的生命力,“原上”二字则明确了野草生长的地域。

“一岁一枯荣”,每年秋冬枯黄,但到春日便会重新萌生繁盛。枯荣本是寻常,但白居易用两个“一”字复叠,形成咏叹,生出一种生生不息、绵绵不绝的意味,同时引发出三四句的经典之句。

“野火”是秋冬枯草的残酷遭遇,“春风”则是唤醒青草重生的讯号,对应了“枯荣”二字,并再次强化了生命再生的力量感。

同样是写草,僧古怀写过秋草,“秋来深径里,老病眼慵开”,是萧瑟之气;

戴叔伦写过枯草,“边草,边草,边草尽来兵老”,是悲壮之气;

郑谷写过曲江草,“花落江堤簇暖烟,雨余江色远相连”,是浮丽之气;

薛涛写过阶下草,“但娱春日长,不管秋风早”,是缠绵之气。

白居易的气象与前人截然不同,他的草经历了最惨烈的野火烈焰,连茎带叶统统“烧尽”,却烧不毁地下深埋的根。只要春风带来新鲜的湿与暖,那些残存的根须很快就生出新鲜的叶片,破土而出,蔓延整个原野。

“烧不尽”与“吹又生”对仗工致,唱叹有味,从自然规律升华到处世哲理,给人以坚韧不拔、积极乐观的生活启迪,故卓绝千古。

前四句重在写“草”,后四句的重点分别是“古原”和“送别”。

“远芳侵古道,晴翠接荒城。又送王孙去,萋萋满别情。”

“远芳”形容草的清香和辽远,“晴翠”写的是草的青翠和明丽,有香有色,生动形象。

“古道”“荒城”紧扣题面的“古原”,“侵”与“接”则接续了前文的“又生”二字,进一步扩大了青草蔓延扩展之势,给荒芜苍凉的古原覆盖上了生机勃勃的绿意。

“又送王孙去,萋萋满别情”一句,化用了汉代淮南小山《招隐士》的“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”。王孙是古代对贵族子弟和一般男子的尊称,诗中的“王孙”特指如屈原般志行高洁的贤士。

只是淮南小山是看见春草生出思念之情,白居易写的却是一个正在送别的场景,给芳草萋萋的古原增加了离别的动态和离愁的情思。

一句结清题意,关合全篇,整体意境浑然天成。读来仿佛令人能看到那春风吹过漫漫青草地,每一片草叶上都落满了离情别绪。

读完再结合标题《赋得古原草送别》,就可以明确看出这是一篇“命题作文”,字字含真情,语语有余味,充满了昂扬生机,足以被列为“满分作文”。

但教科书中只截取了前四句,变成了一首单纯歌颂野草的作品,割舍了依依别情,只取其坚韧向上的志趣,展现了野草不畏枯荣循环的旺盛生命力。

对于刚启蒙的小朋友来说,字句简单平实,诗意直白又有力量,不仅好读易懂,还特别适合塑造儿童正确的价值观,给它们心中种下一颗如草根般积极顽强的萌芽。

刚开始,名士顾况因看不起白居易,索性就拿他的名字开起了玩笑:“米价方贵,居亦弗易”,意思是长安的米价格贵,白居易可真不容易呀!言外之意就是嘲讽白居易在京城难混口饭吃。

说完之后,顾况便随手拿起白居易的《赋得古草原送别》诗稿开始看,谁想当看到“野火烧不尽,春风吹又生”时,不禁大为赞赏,于是便发出了:“道得个语,居亦易矣”,也就是能写出这么妙的诗,在京城做官也就不算难了。

不仅仅是名士顾况对此诗大为赞赏,现代教育部门将其收录在小学课本中也是对此诗篇的极大肯定。

但在唐代文人张固编订的《幽闲鼓吹》一文中,这首诗的前两句是这样的:咸阳原上草,一岁一枯荣。在南宋大文人胡仔的《苕溪渔隐丛话》、明代唐汝询《唐诗解》两书中,也是这种写法。而到了清代蘅塘退士编的《唐诗三百首》中,却变成了“离离原上草”,虽然目前还不知道是谁替白居易改了两个字,但基本可以肯定唐、宋、明之前,这首诗一直都是“咸阳原上草”。

“离离原上草”中“离离”何意?白居易写的并非这两字,为何被改?

从“咸阳原上草”到“离离原上草”,只是两个字不同,为何要这样改?首先我们要明白“离离”二字的意思,这是一首送别诗,但这两个字和分离没有任何关系,它是形容青草茂盛的样子。这样改动有两个好处:首先这两个字是点睛之笔,将青草茂盛的样子写得十分传神;其次,这两个字与末句“萋萋满别情”中的叠字“萋萋”首尾呼应,令整首诗读来朗朗上口。总之,这样一改,确实为其加分不少。

那么为什么这位神秘人会想到用“离离”这样的妙字呢?很简单,这是学的《诗经》。“离离”用来形容青草,最开始是从《诗经》开始的。诗经中的名篇《国风.黍离》中一下子用了3个“离离”,为大家节选其中最有名的一段:

彼黍离离,彼稷之实。行迈靡靡,中心如噎。知我者,谓我心忧,不知我者,谓我何求。

这段诗中的“离离”是形容稻米茂盛的样子,这是《诗经》常用的起兴手法。这段诗的意思是:稻米茂盛结起了果实,但想起故乡的我却满满的忧愁,只有懂这种苦的人才会明白,不懂的人根本不知道我在追求什么。自《诗经》以后,“离离”这种用法便十分流行了,唐代皇子李贤的“瓜熟子离离”,清代黄遵宪的“门前两行树,离离到天际”都是这种用法。如此流行,有热心的文人替白居易改改,也就再正常不过了。

(图片均源于网络,侵删)

后世不少人会把“离离”二字理解为“离别”之意,虽说更贴切诗篇的主题,达到开篇点题的目的,但是境界相对浅显。而取“草木茂盛”之意,则意境更为久远。

来源:大河报博览