【执笔】张文良

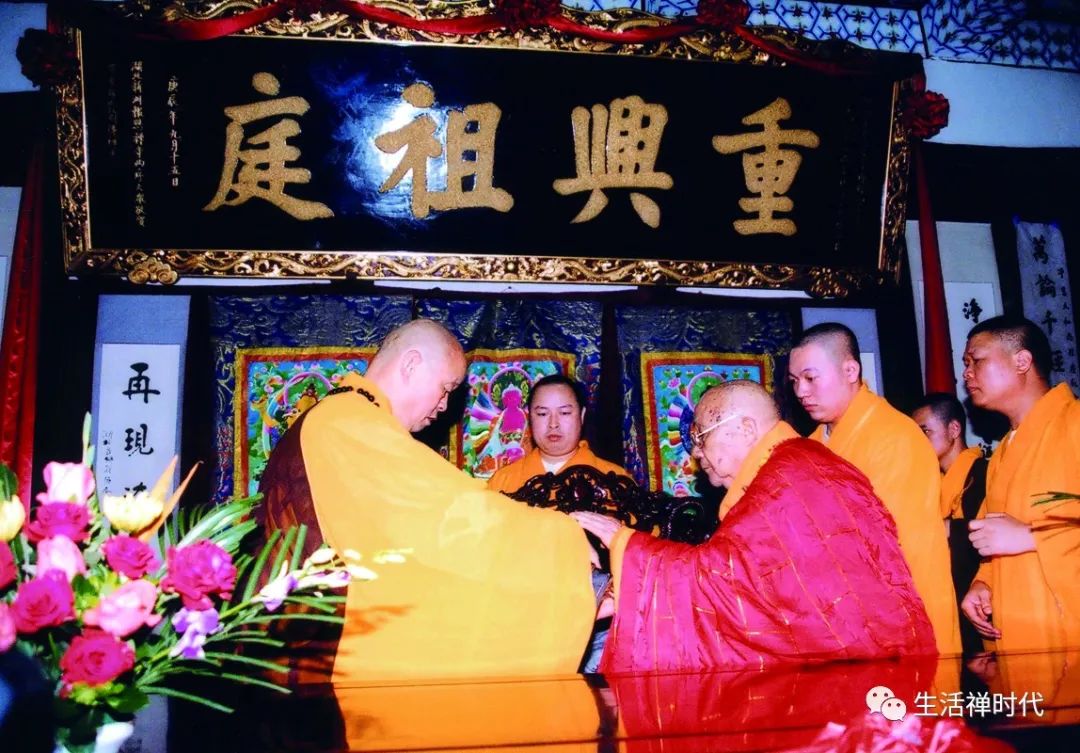

记得十年前的4月20日,我的老家河北忽然下起大雪,四月飘雪在河北地区是极其少见的。正是在这一天,惊闻净慧法师在湖北的四祖寺安详示寂。真是寒风呜咽,天地同悲。净慧法师虽然早就不再担任柏林禅寺的方丈,离开了河北大地,但他在河北这块土地上留下的业绩是不朽的。柏林禅寺从一片废墟变成琳宇巍峨的选佛道场,不仅天下的释子感念法师的恩德,我的家乡河北赵县的父老乡亲也莫不感念法师为燕赵大地留下一方净土、一处文化高地。

我在20世纪九十年代到中国佛协上班时,净慧法师担任《法音》的主编,我的办公室与净慧法师的办公室比邻而居,我每天上班都能见到法师匆忙的身影。法师的精舍就在办公室的不远处,每天前来拜访的人都络绎不绝。我也有幸到法师的精舍喝茶聊天,在那里听到法师讲起刚去世不久的巨赞法师、观空法师、郭元兴居士等,感叹生命的无常,鼓励我们趁年轻多写些东西。当法师知道我出身古赵州,就让我写一写赵州禅师。我于是写了一篇《一轮明月映天心》,讲赵州禅师开悟因缘。现在看来,这篇文章更象一篇散文、一篇随笔,不像论文。当我忐忑不安地把稿子交给法师,法师很高兴,第二天就告诉我,可以登在下一期《法音》杂志。这可以说是我的第一篇习作,虽然过去了三十多年,当时的情景仍能清晰浮现。法师鼓励我继续写,最好写成一个系列。于是,我不自量力,写了《行到水穷处,坐看云起时》《庭前柏子翠色闲》,记述赵州禅师行脚修行生涯和在柏林禅寺(当时称观音院)接引众生的情景。就当时自己对禅的理解来说,撰写这样的系列文章力有未逮。记得在撰写第三篇时,不知道如何结尾,就胡诌了一首诗,这既不符合学术规范,诗本身也不通。我大着胆子把稿子交给法师。法师不仅没有删掉这首诗,还帮我做了修改,并在《法音》发表。“烈日严寒历尽,漫天风雪无情。漂泊复伶仃。只道天涯修道苦,谁识云水闲度?行若无事,足下自峥嵘。灵山丛林慧风起,投子油、寒山牛,何处觅禅踪?来日春风千万里,遍地梨白桃红。独放异彩,智光耀天庭!”在见到法师时,法师告诉我,在《法音》杂志供职的宽忍法师的诗写得好,如果想学诗可以找宽忍法师。法师的慈悲关爱之情,让我感动,但性本愚钝的我,并没有抓住这个机会去学诗,辜负了法师的期待。

我到日本出国留学之前,和我父亲一起到柏林禅寺向法师告别和请益。法师也学过日语,和日本佛教界交往颇多。说到国内佛教界对日本佛教界的看法,许多国内的僧人对日本佛教多有微词,主要是因为日本僧人大多居士化,可以成家。法师则说,佛教是一个开放的、不断发展的体系,不能说哪个国家的佛教就是正统的佛教,其它国家的佛教是异端。各国的国情不同、历史背景不同,要客观地评价其它国家的佛教,要抱持一种同情式理解。日本佛教教义是大乘的,戒律也是大乘菩萨戒,在大乘佛教基础上达成了教义和戒律的一致。净慧法师对日本佛教的理解,我觉得是客观的、公允的,也对我本人有极大启发。当谈到在日本留学结束要不要回国时,我父亲马上说:“当然要回国,中国人怎么能长期留在日本?”净慧法师则和蔼地说:“看因缘!毕业后在日本有好的发展机会就留在日本,没有好的机会就回国工作。我们生活在一个地球村,在哪里都是地球村民。”法师的胸怀和格局让我印象深刻。虽然法师并没有留学海外的经历,但禅者的修养让他对超越世俗的一切分别对待,能够站在一个高点俯瞰这个世界。

在佛教协会工作时,我曾答应法师,有机会写一写赵州禅在日本的传播和影响。在回国工作之后,每次开会和法师见面,法师都问我这项工作是否有进展。“经济债,可以免除,文债不能免除。”每当想起法师的话,我都感到汗颜,因为辗转延搁,直到现在也没有完成这项工作。希望以后有机会推进这项工作,给法师一个交代。在2010年前后,我曾专程到四祖寺拜访净慧法师,法师虽进入暮年,但毫无暮气,仍然谈锋甚健。我提到当时许多人在修习《菩提道次第广论》,那禅宗的次第是什么?与其它宗派相比较,禅宗是否强调顿悟而不重视次第呢?法师断然否认,认为禅宗也是有明确次第的,只是我们没有很好地总结和整理而已。我想法师开创的生活禅,就是为了打破人们对禅的神秘感,让人从生活的细节出发,一步步走向觉悟吧。那次谈话是最后一次亲近法师。我走出寺院时,阴雨霏霏,法师把我送出方丈室。走出山门时,回首再望四祖寺,忽然产生一种依依不舍之情。当时万万没有想到再也不会见到法师,还在期盼着有机会看到法师灿烂的笑容、聆听法师的教诲。(完)