【执笔】明象

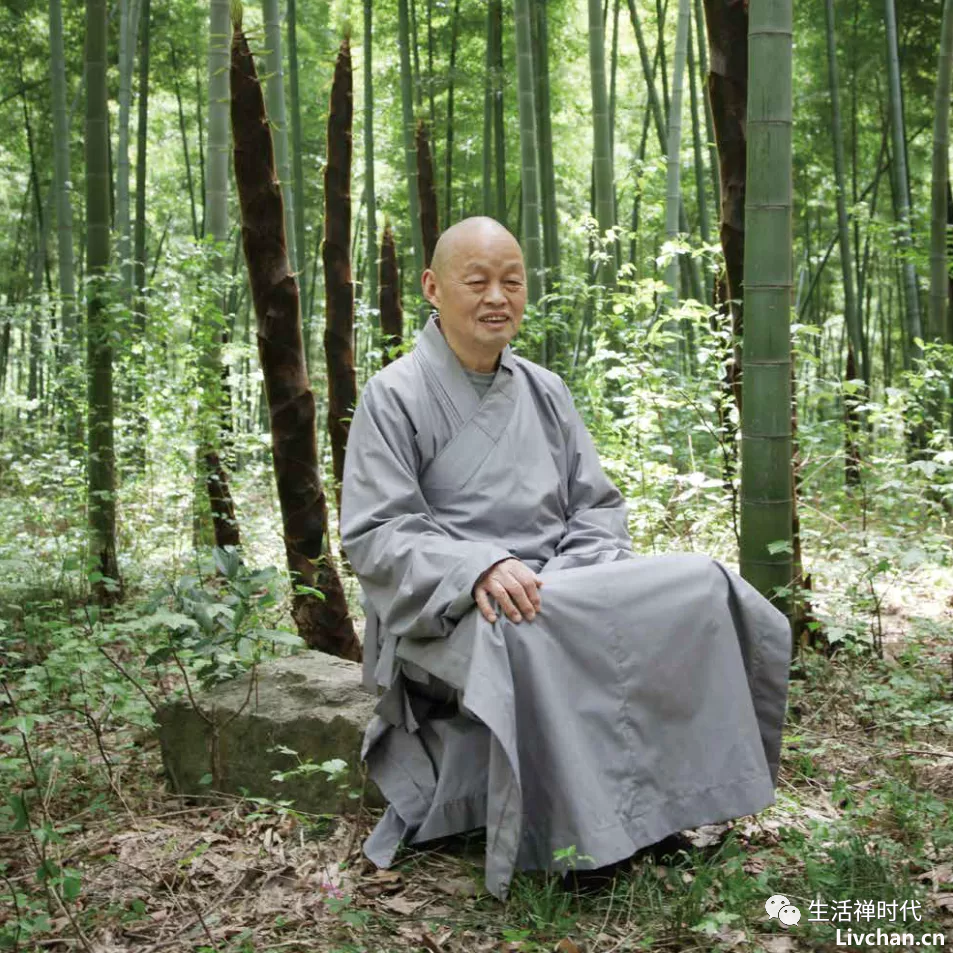

夜晚的灯下,自己泡上一泡茶,翻看着过去的日记,师父的身影像电影一样,在脑海中不停地播放。写点什么呢?我感觉我写什么都是心眼中的师父,都是那个只属于我的师父。

记得第一次与师父相见,他给我的印象就是一位慈祥的老人。他问我多大年纪,问我什么学历,我说我想出家,师父笑着说,可以读了书再出家,也可以在家修行。我很倔强,顶嘴地说:“十方诸佛没有一位是以居士身成就的,我要出家,老和尚慈悲成就啊”,师父笑着说,“谁和你说的这些啊?要出家就住到某某寺去吧。”就这样,我和知客师托着行李去了一个完全陌生的世界。与师父的第一次的接触就是这个样子,一位慈祥的老人和一个青涩的少年。

最初到庙里想着,出家应该是青灯古佛,晨钟暮鼓般的生活;是“云在天边水在瓶”般的生活;是“有缘即住无缘去,一任清风送白云”的生活,但是我的出家生活是从厨房烧火开始的。我在灶膛口写了个牌子“照顾话头”,每天想着,为什么要我烧火呢?出家不是应该去念经念佛吗?虽然也做着这些事,但是内心中还是不太接受的。一次,师父回来,在丈室看到我,问我:“某某寺的生活习不习惯啊?”,我说:“还好,每天就烧烧火,做几餐饭。”师父笑着说:“寺院里烧火可不简单啊,沩山的典坐,雪峰的饭头,柏林寺明海大和尚,我们四祖寺的明基大和尚都是烧过火的,做什么事就专心做,这也是修行,就是出家人的生活。”当时我对这些话并不以为然,或许,现在也有人不以为然。

明海大和尚有一次和我们分享他出家的生活,他说:“最近我早晨起来扫扫地,看着大家也有扫地的,也有忙着自己活计的,忽然感觉到这就是师父和我们说的出家人应该过的生活。心中没有什么杂事,该做什么事就做什么事,到上殿的时候就上殿,到过堂的时候就去过堂,心中没有杂事,这样就自在,就是出家人的生活。”现在想想,庙里并不是缺少一个烧火的行者,师父是在告诉我,出家应该是个怎样的生活。我们不能有一种预设,不能想当然地脱离生活实际去考虑问题,出家也并非不食人间烟火。

但是,要理解到这一层面,还是需要点光阴去磨练年少的青涩。剃度之后,我从大寮烧火的岗位上被换到了大殿做香灯(寺院中负责大雄宝殿上香、供水等事物的工作),师父说:“这是离菩萨最近的地方。”我内心中充满了好奇,想着能离菩萨近些会是什么样的感觉呢?我会像孙悟空一样吗?菩萨半夜会教我一些不被人知的神秘教法吗?由此开始了我的出家生活。每天重复着同样的事,渐渐地感觉不是我离菩萨最近,而是我离菩萨最远。

我所负责的殿堂是师父们平时诵经做早晚功课的地方,要比其他的殿堂大一些,也比其他的殿堂佛像多一些。除了世尊稳坐中央拈花微笑,两旁的罗汉也似乎姿态各异的享受着禅悦。而我,对这些已经麻木了,我最喜欢在观音菩萨面前跪着,这样可以缓解做功课时间长了之后腿部的疲劳,而且观音菩萨像母亲般的笑容使我的内心有一丝的温暖。

日子依旧这样一天一天的重复,我的内心也已经没有了最初的激情和冲动。一天早课结束。大家都离开了,我一个人仍旧跪坐在观音菩萨面前,用手托着腮,望着菩萨,若有所思地自言自语道“菩萨,我真的离您最近吗,为什么我感觉不到呢,您能听到我说话吗,我怎么感觉不到您啊?”

突然,殿堂里传来了一个声音“不是菩萨离你远,而是你心里没有菩萨”。是师父的声音,他是什么时候进来的呢?他怎么偷听我和菩萨的悄悄话?

我站了起来。转到大殿前面,看着微笑的师父,喃喃地说“师父,您来了。”师父拉着我,来到香炉旁,指着炉中没有燃尽的香,还有落在香炉外的香灰,对我说“你看看,菩萨的香炉这么脏,香插得七扭八歪,你心里就没有菩萨,所以你感觉不到菩萨就在和你夕夕相处。”我低下了头,想着师父的话,似乎明白,又不太明白,感觉自己这样确实不太礼貌,不要说菩萨,就是朋友也不会来。

从那以后,我开始认认真真的烧香,打扫卫生。别看是烧香这点事,要想做好,也是要下一番功夫的。比如说大香炉里的粗香,首先最中间的那一支要与佛像的鼻尖在一条线上;每次都要找准这个点;两边的香与中间的香之间的距离要保持在食指的两个指节左右,不能太宽,也不能太近;油灯的灯芯不能太高,高了烟大,也不能太低,低了灯光昏暗……最为有趣的是法会前点燃平时拈香的小香炉,不同于大香炉,是拈香用的,烧的香是像牙签一样的檀木棍,一般的方法是在香炉里放上一些檀木香粉,点燃香粉再把香棍插在香粉中间。点燃之后烟很大。我每一次都要把这个香炉的香灰先松动一下,再压平,中间开一个小洞,放上香粉,把预先准备好的炭点燃。这种碳不是买的,是我拿后山的粗竹子晒干之后烧成的0.3厘米左右见方的竹炭。点燃后,放在香粉最底下,再将香粉用香灰盖上。这样烧到拈香的时候,香棍插下去,一股热浪翻上来,小炉中心香灰如同开水一般翻腾几下,最后香棍香粉同化为白色的灰。这样的好处是烟小,其次是干净,最后看起来比较美观。

山上人少,对于大雄宝殿这种执著,使我对有些来往的客人比较反感,总感觉他们不懂规矩;他们不讲究卫生,随地吐痰;他们大吵大叫,没有礼貌;他们脏兮兮的……总之“他们”不应该来与我一起分享佛菩萨的慈悲沐浴。我的办法也很简单粗暴,我对他们大呼小叫,很不客气。我从来没有认为我有什么错误,甚至在正义的层面我不输给别人。

在一次生活会上,师父问我:“大家为什么来寺院啊?说好听的是为了拜菩萨来的,说难听点,是看师父的面子来的,都是师父的客人,你凶巴巴的是对谁……”我一听,头“嗡”的一声,莫名的委屈、苦涩都涌上心头。我没有顶嘴,也没有落泪,散会之后直接回到了房间,开始打包东西。常住的还给常住,个人的就收起来。那个时候我开始想走了,感觉住下去没什么意思,也不理人,也不和老和尚打招呼,也不接电话。不知道是谁把我收拾东西的事告诉了师父。师父让我到他房间去,我就怀着临走前告别的心态去见师父。师父笑眯眯地问我“怎么啦,听说你收拾东西了?师父和你讲,你要学会面对现实。师父的生活禅有两句话,叫做‘优化自身素质,和谐自他关系’,优化自身素质就是善用其心,就是觉悟人生,依靠觉悟来优化自身,然后要处理好和别人的关系,要善待一切,和谐自他的关系本身就是要奉献。这是师父的东西,你想一想,看看想的通不?”

这是我第一次这么认真的听师父讲生活禅,虽然事情的缘起并不好,但是还是让我从心里对生活禅,对于佛法有了最为生动的认识。我开始反思自己,也尝试着进一步改掉这些毛病。这种改不是说放弃了原则,而是在解决问题的方式方法上有所改变,把事情解决得能够圆满一些,大家能够都欢喜一些。

那一次,我选择继续依止师父修学,是真的对生活禅的思想产生了信心,我相信我按照生活禅的方法去修行是可以解脱的。

可是生活禅到底该怎么修呢?我并不明白,只能按图索骥,先看看师父的书。那个时候的某寺还是相对清闲一些。冬天,在房间里,一壶茶、一炉香、几本师父的著作,累了看看窗外的雪缀青山,雾笼古寺。除了在书本上圈圈点点,就是直接向师父请教。那个时候很有趣,每次我要请教师父,我都是先把问题编辑成短信发送给师父,师父会在他方便的时候给我打电话,讲讲要点,偶尔师徒间也有几句玩笑。那段生活是我最为幸福美好的生活,也是日记中一段珍贵的回忆。某寺的清苦也显得有些滋味。

后来,我离开常住,到北京读书。从报考开始,师父就鼓励我,帮我找资料,指导我复习。虽然都是提纲挈领式的,对于我来说,也是弥足珍贵。

师父的突然圆寂,在精神上我是接受不了的,但是,师父他老人家的末后一着却使我对于当初的选择更为有信心,因为师父用生命向世人证明了生活禅、祖师禅是可以指导众生出轮回苦海的。

对于如何评价师父,如何评价生活禅,乃至于说如何理解实践生活禅,我并不想说得过早太多。首先,我脑海中的师父是属于我崇敬的师父,这种印象只是师父的一个侧面,或许到了年老之时,对着夕阳和老照片,还能说上几句;第二,对于生活禅,我还在实践中,记得我问过师父,我说生活禅的核心是禅,师父点点头。既然是禅,那么如果我没有亲身的实践过很难真正的表述清楚其内涵实质,既为人师,就应该负责一点,如果说为生活禅做些事,我想护持好常住,就是我最应该做的;第三,继承与发展这类话题不是靠嘴去说,而是要靠行动去做的。

师父就像柏林禅寺的柏子树,超越时空的羁绊,坐看流年星转。我们还要好好地、用心的去品味,他所赋予我们的,是修行解脱这条路上的动力源泉。

师父离开的日子还有点冷,但是,已经离春天、离花开遍地的日子不远了。