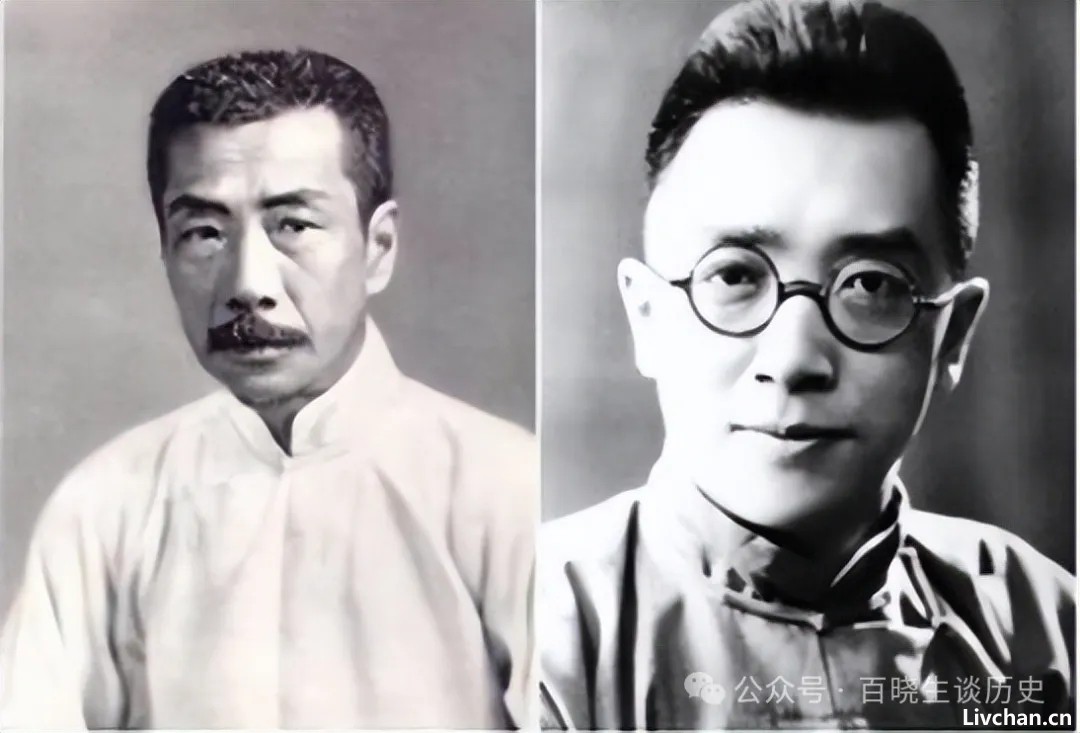

鲁迅与胡适在中国近代文学史,特别是白话文运动上有着举足轻重的地位。

不过,当后人谈及他二人的关系时,总会用一句“分道扬镳”来形容。既然是“分道扬镳”,在这场友谊关系中,是谁先离开的谁?

查阅相关档案不难发现,还是鲁迅主动远离胡适,并多次撰文抨击他…

那鲁迅先生为什么远离胡适?

初识胡适,鲁迅将其引为知己

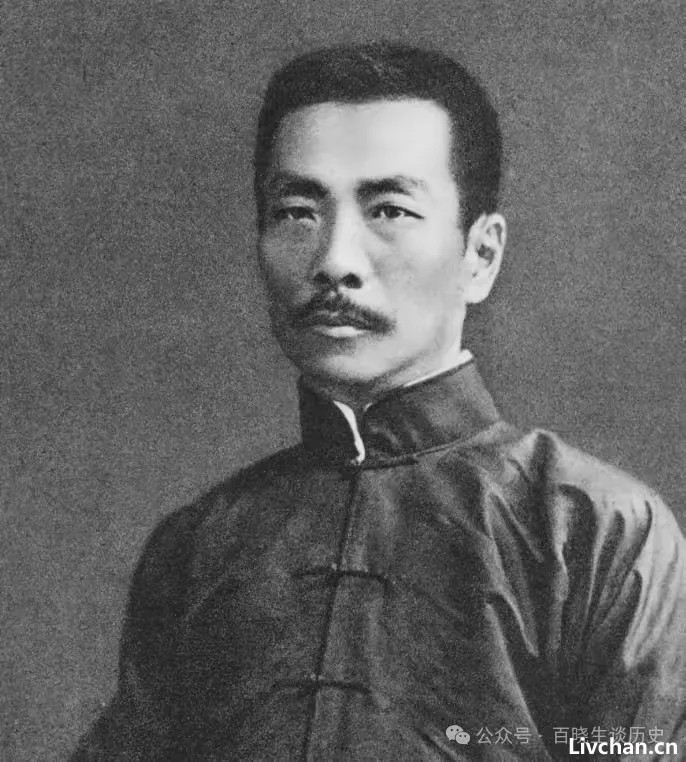

20世纪初,正在国外留学的胡适在一场“文学革命”后声名大噪。还没等拿到博士学位,便于1917年应蔡元培邀请来到北京大学任教。

彼时的胡适不过26岁,他在北大一口气开办三门课程,并创办哲学研究院。正是从这时起,胡适与鲁迅展开密切交往…

1918年8月,鲁迅在日记中明确提到:收胡适及二弟的信。可见,此时的鲁迅与胡适已有交往。往后的6年时间,二人观点基本一致,互相支援,投入到轰轰烈烈的新文化运动。

鲁迅在那段时间主攻白话文小说,随便列举下就有《狂人日记》《阿Q正传》《祝福》等传世经典。倘若没有这几部经典作品的诞生,文学革命乃至新文化运动将会逊色许多。

在小说创作方面,胡适自认为不如鲁迅。但他也不羡慕嫉妒,每当鲁迅发表作品后,胡适会立即给予高度评价,他还多次称赞鲁迅为“白话文学运动健将”。

对于《狂人日记》《阿Q正传》,同样不吝啬赞美之词。

二人的关系在鲁迅为《新青年》杂志投稿时达到顶峰。当时鲁迅在《新青年》上发表了多篇杂文,胡适几乎每一篇文章都详细拜读。他还曾经对友人说过:看了鲁迅写的杂文,感动得一夜不能好好睡,时时想到这段文字。

当然,鲁迅对胡适也多有支援。胡适在《新青年》发表过一篇名为《贞操问题》的文章,文章主旨是批判封建贞操观,遭到当时社会各界一致批评。

鲁迅紧随其后,发表一篇《我之节烈观》,内容与胡适观点一致。后来胡适每每遭到其他学派攻击时,鲁迅也予以回击。在大多数观点上,二人几乎保持一致,所以这段时间的鲁迅与胡适除了相互支援、不时通信外还私下一起约饭,为对方的著作提供资料和指正。

总而言之,在长达6年时间,鲁迅与胡适的关系可以说是知己好友。或许有人会说:鲁迅曾对陈独秀和胡适有过截然不同的评价,从这番评价中不难看出,鲁迅对于胡适谈不上亲近,甚至认为他有些“阴险”。

但鲁迅先生就是这样一个敢爱敢恨的直爽性格。他虽然不赞同胡适一些行为作风,但并不代表他就全面贬低这个人。

不过,二人的关系还是在1924年之后彻底断裂。

分道扬镳后的鲁迅与胡适

1922年前后,胡适的思想愈发保守,他提出“多研究一些问题,少谈些主义”。正积极引进并大力推广马克思主义的李大钊、陈独秀对胡适的这种思想很为不满。

当时《新青年》的同事们一部分高举共产主义大旗,走上无产阶级革命道路;而以胡适为首的一些人提倡走改良道路,坚持自由主义。

鲁迅虽然未就这一原则问题明确表态,但实际上他对胡适的观点不满。所以鲁迅先生在那段时间先后写了许多文章,没有点名道姓地批判胡适。但明眼人都清楚,这些文章就是指责如胡适这样理想主义者。

1922年5月,胡适应邀和清朝末代黄帝溥仪相会,并称呼对方为“皇上”,此举遭到社会广泛谴责,就连与他关系较好的周作人也写信提出异议。

从此,鲁迅与胡适不再像之前那样关系密切。再往后,胡适与国民党政权的一些高官走得十分近,鲁迅也越来越讨厌他。

这段时间的胡适还说过一句名言“希望永远保持独立精神,不依附任何党派,不迷信任何成见”。但胡先生说的话与他的实际行动却截然相反。

在往后很长一段时间,鲁迅与胡适从之前的知己好友成为陌生人,甚至鲁迅还时常发文抨击他。

1932年,胡适前往武汉讲学时与蒋介石共进晚餐,此后,他的一些反动词语也多了起来。对于胡适见蒋介石一事,鲁迅肯定出言讥讽,用旧话重提,将胡适以前见溥仪的事情一起挖苦。

1932年底,宋庆龄、蔡元培在上海组建起中国民权保障同盟,鲁迅立即加入保障同盟,并担任上海分会执行委员。胡适当然不会加入,他还在为国民党政府进行辩护。

鲁迅对他的立场持蔑视态度。在给友人的信中直言不讳地说:他与胡适早已彻底断绝联系!

“九一八”事变后,日军加快侵华脚步,胡适不希望中日爆发大战,提出两国代表交涉等折中办法。胡适此举遭到鲁迅的痛骂,在《出卖灵魂的秘诀》一文中,他称“胡适博士不愧为日本帝国主义的军师”。这已经是相当严厉的指责了。

无论鲁迅是讥讽还是批判自己,胡适从不接招,而是以沉默应对。鲁迅于1936年病逝后,他才对鲁迅有过一次评价。

1936年11月,女作家苏雪林致函胡适,她在信中破口大骂鲁迅,称对方是沽名钓誉之辈。

胡适在回信中虽然将鲁迅化为“敌党”,却以客观评价了他的贡献,间接维护鲁迅的声誉。

鲁迅病逝后,遗孀许广平希望能尽快出版《鲁迅全集》,胡适得知此事后积极奔走,两次写信给商务印刷馆总经理王云五,后者答应此事。最终《鲁迅全集》顺利出版,许广平特意写信给胡适表示感谢之情。

鲁迅为何主动远离胡适?

按说鲁迅与胡适同为中国白话文运动的先驱,二人在长达6年时间互相支援,成为知己好友,可为何到头来两人几乎老死不相往来?

其实与二人的性格,还有对当时的时政以及革命的思想有密切联系。

不得不承认,虽然胡适一生的所作所为值得后人商榷,但他个性温良,一直主张走改良道路;鲁迅先生性格刚烈,主张走激进革命道路。

这两条道路不可能会“殊途同归”,只会在某一个时间节点分裂,这便是所谓的“问题与主义之争”。

何况鲁迅先生一向嫉恶如仇,他最厌烦的人就是当面一套背后一套。胡适表面上说“大家保持独立精神,不依靠任何党派”,实则与国民党政府走得特别近。

尽管如此,鲁迅还是没有一开始就发文抨击胡适,只是对他的行为听之任之。到后来,胡适的行为愈发乖张,且离经叛道,出于一个作家,亦是一个中国人的基本良知,鲁迅先生才发文对胡适的一些行为提出了批评和质疑。其本质上还是希望这位好友能幡然醒悟,不要再与国民党政府同流合污。

这也只是鲁迅的一厢情愿,胡适自始至终都在为国民党说话。既然这样,鲁迅必然会和胡适公开决裂。

中国有句老话叫“道不同不相为谋”。鲁迅一生敢爱敢恨,如同古代的史家那样“秉笔直书”,对人对事不留情面,只讲道理。

若是继续和胡适这样的人虚与委蛇,那便不是我们印象中的鲁迅先生了。

来源:百晓生谈历史

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

- 大文豪苏轼在王朝云去世后写下挽联:“不合时宜,唯有朝云能识我;独弹古调,每逢暮雨倍思卿。”苏轼写这副挽联的原因就是“东坡一日退朝,食罢,扪腹徐行,顾谓侍儿曰:‘汝...

- 黑奴制度是对人类尊严的严重践踏,美国南方曾长期施行这一罪恶制度。尽管黑奴制违背平等自由的理念,早已被历史唾弃,但在 20 世纪 70 年代,以诺贝尔经济学奖得主福格尔...

-

闻一(1937.4-2022.9)简介:著名苏联史专家,中国社科院研究员江苏泰兴人,著有《苏联的过去和现在》《布哈林传》《走近俄罗斯》《解体岁月》《重返莫斯科》《回眸苏联》《俄...

闻一(1937.4-2022.9)简介:著名苏联史专家,中国社科院研究员江苏泰兴人,著有《苏联的过去和现在》《布哈林传》《走近俄罗斯》《解体岁月》《重返莫斯科》《回眸苏联》《俄... -

1983年香港记者套路中国官员:香港百姓怕驻军,邓小平听说后震怒

作者温读1982年9月23日英国首相撒切尔夫人首次访华,邓小平同志和“铁娘子”第一次会见。这是中国和英国就香港问题正面较量的开始,谈判进... - 转自李毅看世界公众号李毅教授在几年前运用在美所学社会学专业知识在台湾做了一个有关统一和台独的社会学调查!这点是之前大陆研究台湾的学者所欠缺的一个深入研究台湾的视野...

-

一枚1932年的德国硬币,显示着共济会、纳粹、犹太人六芒星标记合为一体。这表明小胡子与犹太资本是一伙的?一、希特勒的犹太身份之谜 据英国《每日电讯报》2010年8月24...

一枚1932年的德国硬币,显示着共济会、纳粹、犹太人六芒星标记合为一体。这表明小胡子与犹太资本是一伙的?一、希特勒的犹太身份之谜 据英国《每日电讯报》2010年8月24... -

对1945年春天的德军来说,现在整个东线仿佛是个瑞士奶酪——到处都是小洞,已经防不胜防。他们在东线的部队一个接一个的被消灭。不过德国广播和报纸等媒体是不会报道的这些的...

对1945年春天的德军来说,现在整个东线仿佛是个瑞士奶酪——到处都是小洞,已经防不胜防。他们在东线的部队一个接一个的被消灭。不过德国广播和报纸等媒体是不会报道的这些的... - 政绩观错位、权力观扭曲韩城是《史记》作者司马迁的故乡,褚锦锋曾主政此地,担任三年多市委书记。褚锦锋曾在多个场合谈到了司马迁,认为《史记》是千百年来中国人评判是非的...

- 身在尘世,纷纷扰扰,总有诸多不是,或是困顿,或是迷茫。每每如此,手捧书卷,读上一句千年前的诗句,仿佛如壶灌顶、豁然开朗,有什么看不开、解不开的呢?“竹杖芒鞋轻胜马...

-

你知道世界四大文明古国分别有哪些吗?除了中国,古埃及、古印度和古巴比伦都是赫赫有名的文明古国,为人类留下了许多宝贵的科技和文化遗产...

你知道世界四大文明古国分别有哪些吗?除了中国,古埃及、古印度和古巴比伦都是赫赫有名的文明古国,为人类留下了许多宝贵的科技和文化遗产...