澄清历史谣言,还原真实的郭沫若

郭沫若是中国现代文学、史学、考古学等多个领域的巨匠,在当代文学史与世界文化史上均占有举足轻重的地位。他涉猎的领域,皆成一代宗师,堪称天纵奇才。然而,几十年来,一些不实谣言始终围绕着他。事实上,这些谣言多基于对历史的歪曲与捏造,其背后更暗含对革命先辈的抹黑。本文将逐一澄清这些谣言,还原一个顶天立地的郭沫若。

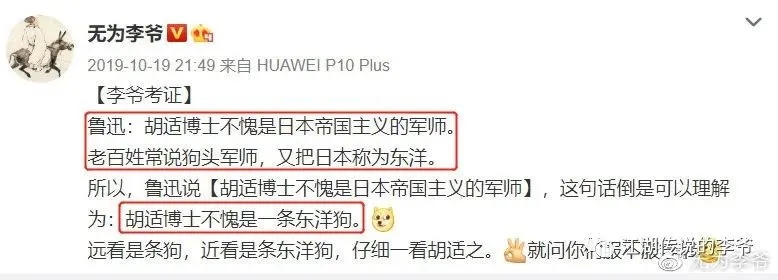

一、关于 “鲁迅骂郭沫若‘远看是条狗,近看郭沫若’” 的谣言

这一说法完全是对鲁迅的栽赃与对郭沫若的诋毁。历史真相是:

鲁迅与郭沫若从未谋面,何来 “远看近看” 之说?

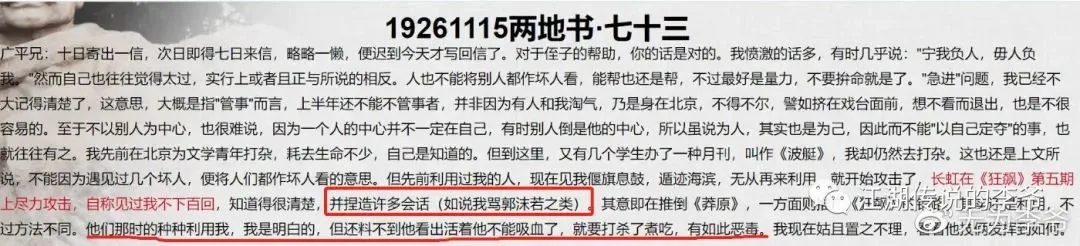

鲁迅生前已多次辟谣。1926 年,就有无耻文人捏造鲁迅骂郭沫若,鲁迅在《致许广平书信集》中明确指出:“长虹在《狂飙》第五期上捏造了许多会话(如说我骂郭沫若之类)”,直接否认此类谣言。

鲁迅致许广平的信,亲自辟谣没有骂过郭沫若

鲁迅与郭沫若的核心目标一致。鲁迅在《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》中写道:“我和郭沫若、茅盾两位…… 大战斗却都为着同一的目标,决不日夜记着个人的恩怨”,并称赞郭沫若关于 “国防文艺” 的观点,可见二人实为革命战友。

所谓 “鲁迅骂郭沫若” 的谣言,是别有用心者借鲁迅之名挑拨离间,早已被历史文献证伪。

二、关于 “郭沫若对于立忱始乱终弃致其自杀” 的谣言

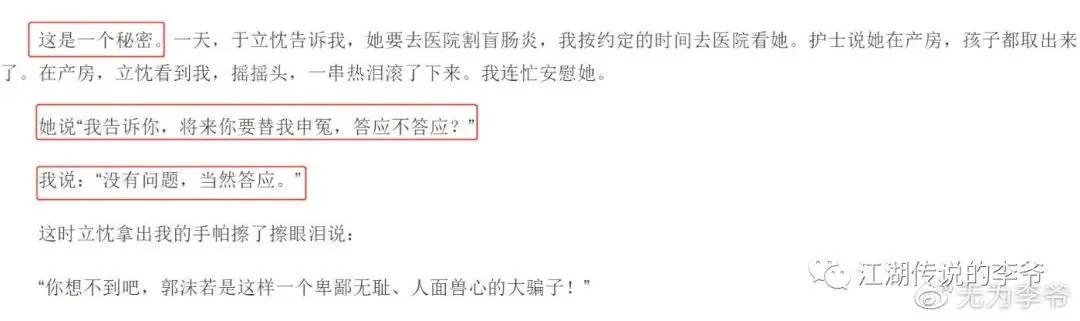

此说源于台湾作家谢冰莹 1984 年的虚构,完全违背历史事实:

于立忱与郭沫若的关系是纯洁的革命情谊。于立忱(于立群之姐)曾钟情于郭沫若,但郭沫若并未接受其感情,二人往来光明正大,于立忱甚至常到郭沫若与安娜家中做客。

谣言时间线完全矛盾。于立忱 1937 年自杀,若真如谢冰莹所言 “于立忱临终托其申冤”,为何在解放前(彼时无数人欲攻击郭沫若)及谢冰莹定居台湾后数十年间,从未有人提及?显然是后期捏造。

于立忱自杀的真实原因:一是对国家前途的绝望;二是误信郭沫若在日本 “被害” 的谣言,身心俱疲,留下绝命书 “如此家国,如此社会,如此自身,无能为力矣!” 所谓 “因怀孕被抛弃”,是对烈士的亵渎。

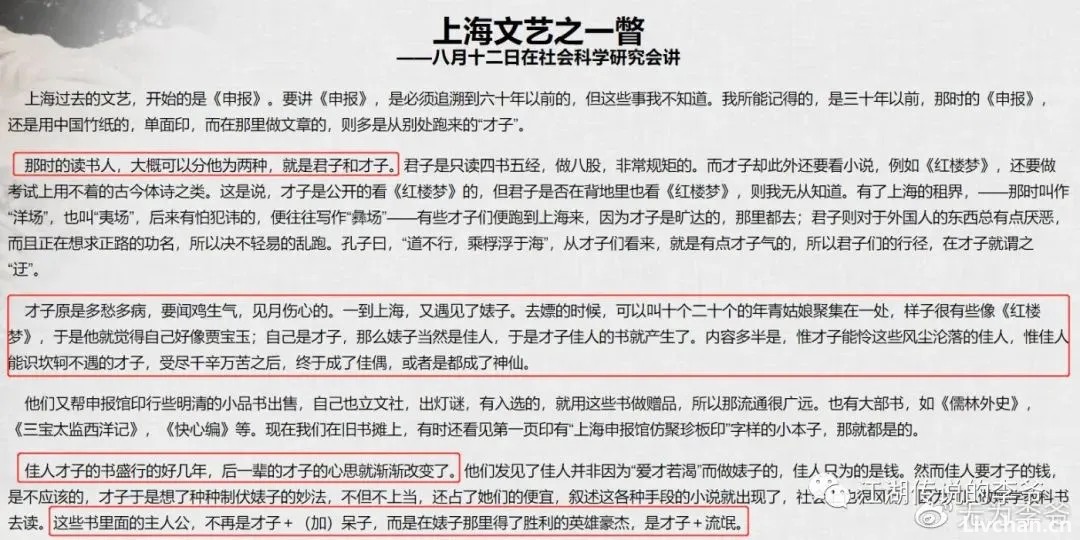

三、关于 “鲁迅骂郭沫若‘才子 + 流氓’” 的谣言

此说系对鲁迅文章的断章取义:

鲁迅从未单独指责郭沫若。鲁迅在《上海文艺之一瞥》中提到的 “才子 + 流氓”,是针对创造社部分成员的文风,批判其 “以群体攻击个体” 的论争方式,并非指向郭沫若个人,更与私生活无关。

胡适博士不愧是日本帝国主义的军师

论争背景是文艺理念分歧。创造社与鲁迅的论争,源于对 “翻译与创作”“革命文学定义” 的不同理解,属于正常的文艺探讨。鲁迅曾明确表示,与郭沫若、茅盾的 “笔墨相讥”,皆为 “同一目标”(推动新文艺发展),绝非个人恩怨。

四、关于 “郭沫若抛弃安娜、不辞而别” 的谣言

此说完全无视历史背景,是对民族大义的曲解:

回国是为抗战,实属迫不得已。1937 年卢沟桥事变后,郭沫若顶着国民政府通缉令,在日本军警严密监视下,化名 “杨伯勉” 秘密回国参战。所谓 “不辞而别”,是为躲避日军阻挠,绝非 “绝情”。

郭沫若与安娜的深情从未断裂。回国后,郭沫若多次写诗缅怀安娜(如《遥寄安娜》),痛斥战争对家庭的拆散。安娜后改名为 “郭安娜”,加入中国国籍,临终前将全部积蓄捐给中国,用行动证明了对郭沫若的理解与支持。

对比可见其风骨。同期,部分文人或留居敌国、或鼓吹妥协,而郭沫若毅然回国投身抗战,实为民族英雄之举。

五、关于 “郭沫若写《毛主席赛过我亲爷爷》” 的谣言

此说纯属无中生有:

无任何文献依据。所谓 “原文” 被指出自《郭沫若文选》第 12 卷,但经查证,解放前的《郭沫若文选》仅 80 页,1992 年版也仅 487 页,均无此内容。且 1936 年前毛泽东尚未成为党的核心,不可能出现 “天安门挂画像” 等描述,显系后人编造。

造谣动机险恶。此类谣言试图通过抹黑郭沫若,间接诋毁毛泽东,违背历史事实与人民情感。正如《傅雷家书》所言,毛泽东是 “为人民谋幸福的大救星”,这是历史与人民的共识。

六、关于 “郭沫若主张挖定陵” 的谣言

此说混淆责任,实为吴晗主导:

定陵发掘的推动者是吴晗。1955 年,时任北京市副市长的吴晗(明史专家)提议发掘明陵,获批准后成立 “长陵发掘委员会”,成员中并无郭沫若。后因长陵发掘难度大,改为试掘定陵,郭沫若仅在 1957 年(试掘一年后)被增补为委员,并非主导者。

发掘初衷是考古研究。当时发掘旨在考证明史、保护文物,过程极为慎重(试掘达一年),文物保护工作亦较为完善。将定陵发掘的争议归咎于郭沫若,实为转移焦点的抹黑。

七、关于 “郭沫若没有风骨、是墙头草” 的谣言

此说完全颠倒黑白:

郭沫若的风骨体现在民族大义上。北伐时期,他以中将身份参与革命;抗战时期,他创办《救亡日报》,亲赴淞沪会战前线劳军,用《屈原》等历史剧鼓舞抗战士气;解放战争时期,他始终站在人民立场,推动新文艺发展。

服气毛泽东是基于信仰与认同。经历过国难的郭沫若,深知毛泽东为中国革命与人民解放作出的伟大贡献,其认同是发自内心的敬佩,绝非 “盲从”。正如梁漱溟所言,毛泽东 “创造新中国,实在了不起”,这是历经沧桑的知识分子的共识。

结语

郭沫若的一生,是为国家、为民族、为文化奋斗的一生。他在文学、史学、考古学等领域的成就,经得起历史检验;他的民族气节与革命情怀,更值得后人敬仰。那些围绕他的谣言,或源于文艺论争的曲解,或源于政治偏见的抹黑,但终究掩盖不了历史真相。

还原真实的郭沫若,不仅是对一位大师的尊重,更是对历史正义的捍卫。正如鲁迅与郭沫若虽有论争却始终 “为同一目标”,今天的我们,更应摒弃偏见,从历史事实出发,铭记那些为民族复兴付出心血的先辈。

延申资料:谢冰莹人物故事:

她是备受尊敬的女兵作家,入台后性格大变,污蔑郭沫若致晚节不保

1929年,上海春潮书局推出了一本名为《从军日记》的书籍,刚一出版便迅速吸引了大量读者的关注。这本《从军日记》,顾名思义,是一名女性兵士在从军期间所写的日记。然而,吸引读者的不仅是其生动的内容,更重要的是,这本日记的作者是一位女性军人,这为她的故事增添了别样的魅力。

作者谢冰莹,凭借她作为女兵的独特身份,迅速引起了公众的注意。她的故事不仅为许多人所熟知,而且她的名字与冰心(谢婉莹)极为相似,许多人常常把她们混淆,甚至误以为她们是亲姐妹。事实上,两位作家并无任何血缘关系,而她们的首次见面发生在1943年春季。

谢冰莹出生在湖南,自小便展现出强烈的反抗精神。她的母亲严禁她读书,然而谢冰莹却通过三天不吃饭来表达自己的抗议。最终,她考入了女校,接触到了一些新思想,并毅然决定放下耳环、解开束缚,追求属于女性的自由。这些行为在当时的社会环境下无疑是颠覆传统的,母亲为此哭得伤心欲绝,但谢冰莹坚持自己的选择,勇敢地走上了追求自由的道路。

谢冰莹是一个对世界充满好奇的人,她对文学怀有浓厚的兴趣。她崇拜莫泊桑、左拉和托尔斯泰等文学巨匠,每天都坚持写日记,创作散文和新诗,逐渐打下了扎实的写作基础。在中学二年级时,她的第一篇小说《刹那的印象》被《大公报》刊登,虽然这篇作品并未引起太大反响,但它标志着谢冰莹正式踏上了文学创作的道路。

1926年,年仅20岁的谢冰莹做出了人生的重要决定,她报名参加了中央军校,成为一名训练严格的女兵,准备参与西征的战斗。尽管她完全可以选择过上安稳的生活,但她毅然走上了革命的前线,不为其他,只因她对革命的信仰与决心。

1927年,西征战役开始。此时,谢冰莹暂时放下了作为女性的身份,每天与部队同行,行军八九十里,渴了喝雨水,困了就睡在门板上。尽管艰难困苦,她依然坚持记录下每一天的经历,这便是《从军日记》诞生的根源。

《从军日记》面世后,广受好评,谢冰莹的文学生涯由此拉开帷幕。然而,随着大革命的失败,谢冰莹不得不回到了家乡。当她的母亲得知她瞒着自己参军时,立即将她禁锢在家里,强迫她尽快嫁人。谢冰莹坚决反抗,最终在朋友的帮助下逃脱束缚,前往长沙寻找新的生活。

初到长沙,谢冰莹没有稳定的收入来源,生活困苦。为了谋生,她做过各种工作:当工人、做丫头、拖地板、倒马桶等。她尝尽了生活的艰辛,直到她积攒了一些钱,考入了北平女师大。为了生计,她一边上学,一边教书和写作。

在北平,谢冰莹焕发出青春的光彩,积极参与左翼文艺运动,成为了北方左联的发起人之一,并参与了多次进步戏剧公演,还主编过妇女月刊。正因为她的进步思想,谢冰莹成为了国民党反动派的眼中钉。为了躲避追捕,她决定放弃一切,南下流浪。

接下来,谢冰莹的生活充满了辗转,她先后在上海、长沙等地生活过,生活的重压使她常常独自流泪。在这段艰难岁月里,她创作了《一个女兵的自传》,这本书后来获得了极大的成功。

1935年,谢冰莹决定赴日本留学,这段时间,她结识了挚友于立忱。于立忱也是一位坚强的女性,早年因家境贫困,立志通过努力改变自己的命运。她未成年时便修完了高中的全部课程,并考入了北平女子师范。九一八事变爆发后,于立忱积极参与抗议活动,并最终被学校开除。她没有气馁,而是继续为社会做贡献,成为了《大公报》的妇女版主编。

由于相似的性格和背景,谢冰莹和于立忱很快成了知己。可惜的是,1937年于立忱回国后不久便去世了,谢冰莹深感痛心,并在《妇女杂志》上发表了悼文《痛心》。在这篇文章中,她提到了曾经一起去医院看望因盲肠炎住院的于立忱的情景。然而,年老时,谢冰莹却完全否定了这一回忆,引发了不少风波。

回到国内后的谢冰莹并未过上安稳的生活,她因长期生病而被迫到南岳衡山休养。随后,卢沟桥事变爆发,她带病返回长沙,组织了妇女战地服务团,并参与了抗日战争。她纵横长江南北,积极为祖国出力。此时,她出版了许多作品,声名也越来越大。

抗日战争胜利后,谢冰莹的生活逐渐平静。1948年,她应聘到台湾师范大学教书,并最终定居在台湾。随着新中国成立,大陆与台湾关系愈发紧张,谢冰莹的生活逐渐鲜为人知。

直到1980年代,谢冰莹重新回到了公众视野。这一次,她并没有得到热烈的欢迎,反而遭遇了大量的质疑。1984年,她在台湾《联合报》上发表文章,指控郭沫若是导致于立忱去世的罪魁祸首。她声称,郭沫若在日本纠缠了于立忱三年,甚至使她怀孕,之后又冷漠地要求她打掉孩子。这篇文章虽未引起太大的反响,但随着互联网的普及,这一指控被越来越多的人知道,并在网络上引发了各种版本的故事。

然而,2010年,复旦大学出版社出版的《郭沫若家世》一书澄清了这一传言,书中详细披露了于立群的死因,并指出她并非因姐姐的死而自杀。此外,权威资料也表明,郭沫若与于立忱在日本仅是普通朋友,郭沫若还曾在于立忱去世后写诗悼念她。至于于立忱自缢的原因,专家普遍认为她是患上了严重的抑郁症。

这些澄清证明,谢冰莹在1984年写的文章并无事实依据。一些人分析认为,谢冰莹在长期的台湾生活中,思想发生了变化,已不再是那个曾经的“女兵”。

来源:红色文化网,用图说史

原作者:无为李爷,经本站优化整理

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

普京离开不到三周,中方破获重大间谍案,多亏俄方给中方的材料?

6月3日,不少新闻媒体都报道了一则消息:中国国安部门破获了一起重大间谍案,涉及英国情报部门MI6对中央机关工作人员的策反。【各大新闻媒体争相报道】MI6就是军情六处,也就... -

2024年9月9日,是我们敬爱的伟大领袖毛主席逝世48周年纪念日。北京“心悟”问我准备写点什么,我这几天也一直在琢磨,该写点什么呢?我突然想到一生中多次参观韶山的经历,发...

2024年9月9日,是我们敬爱的伟大领袖毛主席逝世48周年纪念日。北京“心悟”问我准备写点什么,我这几天也一直在琢磨,该写点什么呢?我突然想到一生中多次参观韶山的经历,发... -

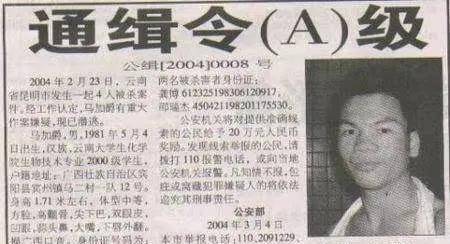

2004年,大学生马加爵连杀4位同窗独放过1人,被枪毙后父亲觉得丢脸拒领骨灰

就因为一次打牌吵架,我决定了走上这条路。现在我以一个旁观者的身份看,这是多么荒谬,多么无知啊!这是多么地悲哀,多么地残酷啊!(马加爵遗书)“317寝室怎么这么臭。”“... -

大货车湖北襄阳宜城市南营下高速时被收过路费900元,官方:紫薯不是红薯要收费

10月16日,河南南阳大货车司机李先生投诉称,其驾驶大货车从江西南昌和湖北鄂州下高速时,收费员认定车上装的紫薯属鲜活农产品,不收过路费;但从湖北襄阳宜城市南营下高速时... - 在很多影视剧中,经常出现知县大人的身影,似乎知县大人负责全县的所有问题。其实在真实的历史中,除了知县大人,全县还有很多官员,但加在一起,有品级的官员不超过10位。分...

-

来源:灵刻文史《史记》被列为“二十四史”之首,记载了黄帝时代至汉朝共3000多年的历史,同时也是一部优秀的文学巨作。其中有无数经典的对话和问答,值得人仔细品读。将说楚...

来源:灵刻文史《史记》被列为“二十四史”之首,记载了黄帝时代至汉朝共3000多年的历史,同时也是一部优秀的文学巨作。其中有无数经典的对话和问答,值得人仔细品读。将说楚... -

印度是一个神奇的国家,多年来一直谋求成为联合国的常任理事国,想获得一票否决权。隔一段时间印度就会向联合国递交一次申请,但每一次都被直接驳回。印度拥有核武器,拥有航...

印度是一个神奇的国家,多年来一直谋求成为联合国的常任理事国,想获得一票否决权。隔一段时间印度就会向联合国递交一次申请,但每一次都被直接驳回。印度拥有核武器,拥有航... - 生肖五言联蟾宫降玉兔庭院绽红梅耕田能获宝养兔不守株红梅香小院玉兔下人间红梅迎春笑玉兔出月欢红梅迎雪放玉兔踏春来虎去威犹在兔来运更昌虎去雄风在兔来喜气浓虎声传捷报兔...

- 1937年3月23日至31日,中共中央政治局扩大会议在延安举行。会议讨论的议程有两项,其中一项就是讨论张国焘的错误。这里讨论的张国焘的错误主要是指1935年张国焘另立“中央”的...

-

八里桥战役:3万清军惨败,为何僧格林沁要在开阔地同英军开战?

鸦片战争后,清王朝在战场上屡战屡败,徒有其表的“天朝上国”光环被列强撕得粉碎。自此之后,各国轮番在中华大地上肆虐,无人能制,无人敢...