来源:凤凰网,在人间原标题: 原潮水与我| 我的朝鲜记忆:炮弹、冻伤与“和平日记”

凤凰新闻客户端 凤凰网在人间工作室出品

那时我才18岁,在27军81师炮营担任通讯员。 就在几个月前,营队还驻扎在浙江平湖的姑子庙。 营里发下救生衣,我们每天到河里学习游泳,准备渡海攻打台湾。 1950年9月17日,上面突然通知,要把渡海打仗的救生衣全部收回。 我一听愣住了,忙问连长车喜言,为什么要把救生衣收回? 我们不攻打台湾了? 连长说: “我不知道。 ”

浙江平湖的仲秋,战士们还穿着单衣。太阳刚落山,战士们带上自己的行李:80发子弹,一支枪,四枚手榴弹,洋镐、铁锹、水壶、背包。每班一麻袋10厘米粗的竹筒,轮流背着,路上大小便用。到天亮,我们进了嘉兴火车站,站台上已经满是士兵,但却静悄悄的。除了指挥员、通讯员的脚步声外,什么也听不到。

铁道内停着四列长长的大瓦罐货车,车门旁用白纸条写着连队的序号,每节车厢有四个通风窗口。排队进入车厢后,我把一麻袋竹筒放到角落。车喜言撕下车门旁的白纸,关上门,坐在旁边。火车鸣笛开动了,我小声问旁边的刘玉堂,咱们到哪儿去?他摇摇脑袋,说:“我不知道。”

那时没人知道,我们即将奔赴朝鲜。

■ 1949年,我17岁,参加了解放战争。此时渡江结束,我们由镇江到上海郊区驻守,我在上海南京路上“好八连”拍摄的照片。

坐在车厢里,气温越来越凉,才知道火车不是南下去打台湾,而是往北跑。从浙江平湖一路北上,抵山东泰安,休整了一周,开动员大会。我们这才知道要去朝鲜。

到沈阳,发下棉衣棉裤、棉大衣、羊皮里大头鞋。继续向前,夜间路过辽宁丹东、鸭绿江大桥,我从火车门缝里望出去,远处的新义州,路灯下有自行车、三轮车通过,可能是工人刚下夜班;一些窗户射出灯光,可能有母亲起床给孩子换尿布。

过了20多分钟,我们到达朝鲜新义州。这一天是1950年11月3日。凌晨4点下了火车,进入山沟,在零下9摄氏度的气温里,立刻挖掩体隐蔽起来待命。到了当天下午5点多,却突然听说,两小时后要乘火车原路返回中国。

战士们愣住了,怎么刚到朝鲜又要回国?是否战争结束了?是否我军打了败仗,敌人追来了?

晚上8点,我们在返程的瓦罐火车上,远远闻到烟和烧焦的死人味。新义州已不是昨天夜间看到的那番景象。电灯没有了,楼房、平房全都变成一片废墟,几十万人的大城市里,除了烟、火之外什么也看不到,静悄悄的。火车不停地向前开着,我想,新义州那么多的人都死了吗?老百姓到哪里去了?

11月5日我们到达沈阳,又经过通化,7日到达临江。下了瓦罐车,就看见一片白茫茫的大雪。这才知道,20军、26军已从吉林集安入朝,在零下20多度的气温下,顺着集安至新兴里到元山的铁路、公路线,直奔新兴里,与去安州、龟城增援的美军陆战第一师交火。而我27军转从临江入朝,目的是从长白山原始森林的无人区秘密插入敌后,配合攻打敌人的后方补给线。

那是最寒冷的一条战线,夜里最低能达到零下40度,人烟稀薄。一尺多的雪把大山、大树、道路全部盖住,战士们胡子、眉毛全是厚厚的一层白霜,眼睛得了雪盲。分不清哪是大山,哪是道路,天连地、地连天,白茫茫无边。前面的军队走过后,雪地被脚踩成起伏不平的冰川,天冷地滑。只听到这个战士,“啪”摔到地下,叫一声妈,还没有爬起来。那个战士,“啪”又摔到地下,叫一声妈。我也连续摔了五六次,痛得一个劲叫妈,不敢爬起来走,只能用膝盖跪着,向前走几步缓一缓,再慢慢起来走。

我把脸向上仰起,嘴里吐出的汽,立即结成冰霜,再落到脸上,像晴天下小雪。头上虽戴着大檐帽,耳朵却漏在外面,冻得像猫咬一样痛。我把大衣领子撕下,又从中间撕成两半,缝到大盖帽的两侧,保护耳朵。有几个士兵跟我学,戴在头上像个猪八戒,引起一片笑声。

天亮的时候,才走了不足20公里,在一个荒无人烟的山沟里停下。每个战士选择好自己休息的地方,用铁锹把雪赶走。有的坐在行李上闭眼休息会,因为一夜没有睡觉,闭眼就睡着了。有的去找枯干树枝,回来生火,烤手、烤脚。

那些睡着了的战士,醒来脚已经冻麻了。雪湿的鞋冻在脚上脱不下来,有的战士就用火去烤,冰烤化了,脚也伤了,又开始抱着两只脚痛得叫妈、叫爹地大哭,脚后跟慢慢由红变紫再变成黑色,坏死了。还有的用刀把鞋划开,取出两只脚,十个脚趾头已经冻成冰棍。用手从脚趾头侧面一敲,“叭啦、叭啦”响。路上到处是掉队的战士。

在荒无人烟的大雪里,我突然发现左前方百米处有一片烟雾。过去一看,一间有门无窗的草房子,房顶积了厚厚一层雪,冒出烟来,像房子发生火灾一样,远远就听到叫声和哭声。我在门外向里看,约有15平方米的地方,中间一堆火,是我们前面部队掉队的士兵,里一层外一层围在火堆的周围,有的烤手有的烤脚,有的抱着脚大哭。

七八个掉队的战士,在没有雪的房檐底下盖上被,上面又盖上棉大衣。可能怕凉空气吸到嘴里,他们用手巾盖着鼻子和嘴,一点不动地睡着了。我来不及细看,立即追赶部队。边走边觉得不对劲,零下40度的天气,他的嘴、鼻子周围却没有呼出的热气,盖在嘴上的手巾也没有冰霜,不是睡着了,可能已被冻死了。那间草房是打猎人用的,附近没有村庄。他们肚子里没有饭,不就等着活活冻死吗?

1950年11月13日晚8点,我军计划总攻击,各单位已清查人数每连只有10多人,只能等掉队的人赶上来,把总攻击的命令一推再推,推到了第二天晚八点。结果美国来增援的陆战第一师到了新兴里,逃跑回去了。安州、龟城附近的“联军”失去增援的希望,甩掉武器装备也向南逃跑。我们俘虏了不少美国士兵,缴获了他们的物资。

因后方供给不足,我军命令不准再往前追了。我们120人的连队,在冻伤、牺牲、掉队之后,减员了80%,补充86个新兵。此后就驻在元山以西30公里的瓦余里休整,为五次战役作准备。

五次战役前,指导员准备了一些一尺长、10厘米宽的小木板,右面用毛笔写上单位的代号“九七零七部队炮营九二步兵炮连”,左面空着,下面写上“之墓”,写好后用布包起。 谁牺牲了,就把木牌添上名字,就地埋葬。 各排的排长又到连部领回几尺白布,撕成约5厘米宽、10厘米长的布条,发给每人两块,要求战士写上家中的通信地址及亲人姓名、所在的单位代号、职务、个人姓名。 一块缝在上衣左面里侧,另一块缝在裤子右面里侧。 这样,即使半边身子炸掉了,还有半边,能辨认出身份。

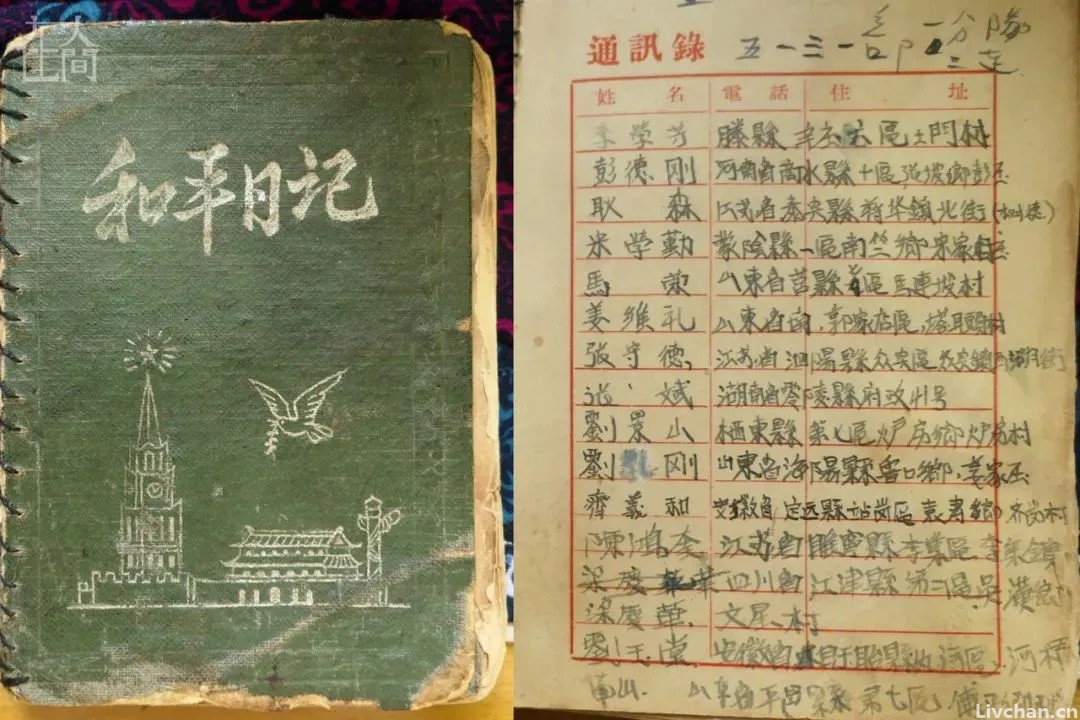

我边往衣服上缝布条边想,要是全身都被炮弹炸碎了、被燃烧弹烧焦了,怎么办?问连长,连长说,有人证明属于烈士,无人证明属于失踪,家中不算烈属。我们纷纷议论开了,相互之间把对方亲人的通信地址记在自己的日记本上,活着的人战后要当死者的证明人。我没有日记本,就把最要好的战友的地址记在纸上,装进兜里。

■ 1954年1月祖国慰问团到朝鲜访问,送给我的“和平日记”,我把五次战役后连队的新兵名单记在这里(部分名单)。

1951年4月22日,第五次战役正式打响。夜间开始,27军由三八线的元山向三七线出发。夜间5-6米宽的公路,全是中国军队,加上运输物质的汽车,拥挤得人山人海。4月23日-24日夜间,美国飞机每10秒钟左右甩一枚小型空炸炸弹,炸弹皮擦着空气唰唰地落下来,战士们叫它“一把抓”。

凌晨4点,我们到达汉江,江里、江岸乌压压的一片,有的已经过了汉江,有的在江中心,全是我军战士。江水一米多深,流速很急。四月下旬的天气水很凉,江边还有冰碴。

我与刘玉堂结伴。为免衣服湿透,我俩商量,脱了衣服,顶在头上,一只手把住,另一只手互相搀扶。走到汉江的当中,四架美军飞机过来了,轮流在江面上用机枪向我们扫射,扫了一遍又一遍,水面上的人眼看着稀少。顷刻间,刘玉堂“啊”一声,松开手,坐到水里去了。我甩掉手中的衣服,抓住他胳膊不放。可不管怎么拉,他的两条腿都站立不起来。眼看他光着屁股被江流冲出五六米开外,我失去了救他的希望。我的衣服也掉进水里,湿了个透。

过了江,我把衣服拧干,穿到身上,继续前进。边走边想,我逃过一劫,战后给他家去信作证。

当时自己都顾不得,死伤多少人,没有人问,也没有人说。只看到抢救伤员的士兵抬着担架到处跑,山沟里有没头的、没腿的、有流出肠子的,到处是尸体。我们走到哪里,敌人的炮弹就跟到哪里。

5月中旬,我们由朝鲜中线连夜赶到东线,利用守备的南朝鲜军队陆空联合作战能力的劣势打开突破口。战争晚上8点开始,我们连队的战士,迅速把两门能打700多米的九二步兵炮拆开,有的扛炮管、有的扛轱轳、有的扛大架、有的扛防盾、有的扛炮弹,跟着步兵的后面,从山沟里冲进去了。

重机枪不停向我军步兵射击,我军攻击受阻。连长下令立即架上火炮,用手指着,对准火光喊:“打!”炮手在一分钟内就把两门九二步兵炮组合起来,用炮膛瞄准目标,连着打了三发炮弹,把敌人的火力点摧毁了。到第二天上午10点,南朝鲜军队四个师的建制被全部打乱,战士找不着班长,排长找不着连长。到第二天下午听说,打死、打伤、俘虏敌人两个师。

还没来得及高兴,一架黑色大飞机飞了过来,边撒传单边广播:“共军弟兄们,你们已经被包围了,快投降吧,快投降吧。”接着大批10元人民币那么大的传单,像树叶一样落下来了,上面印个地球图案,写着“自由联合国投降证明书”。战士们不相信,口里骂着脏话,用脚后跟把传单碾成纸沫,又端起枪向飞机射击。飞机高度一千多米,步枪根本打不着。

几分钟后,飞机转了一圈,播放着广播剧又飞过来了。高音喇叭里年轻的妇女哭着喊:“我的丈夫,我的丈夫,你快回来吧。”小孩的声音又出来了:“妈妈,妈妈,我要爸爸!”接着是老头的声音:“别哭了,别哭了,他回不来了。”士兵不愿听,也不愿看,仍然向飞机射击,又是几十发子弹打上去了。

我们搞不清情况,只能跟着前面的部队,边走边打。当时正是阴天,在山沟里根本分不出东西南北。出了这个山沟,又进那个山沟。翻过这个山坡,上了那个山坡。我们27军81师在一个夜间里冲进南朝鲜军队把守的防线,纵深约10多公里,现在不得不撤回三八线。

那是最残酷的五个昼夜。一切都顾不得,不吃不喝,没有大小便。一块饼干放到嘴里,嘴里没有口水,嚼烂了不但咽不进去,用嘴呼气,粉末还会向器官里跑。嘴唇干得爆一层皮,只能在早晨用大叶树上有露水,用舌头舔一舔,擦擦嘴。

我们连死的死,伤的伤,掉队的掉队,没有多少人了。顺着山沟继续走,前面是一条没有水的河套交叉处。我军的几十具烈士尸体七横八竖躺在那里,有的没腿、有的没头、有的肠子流到外面。我知道这里又是个封锁区。

其中一个烈士,还睁着眼,身上、脸面一层土,仰在土坎上,八斤重的钢盔脱落了,掉在脑袋后面。我捡起他的钢盔,扣在头上就往前跑,跑出十多米远,敌人几十发炮弹打过来了,一把大锤一样的东西砸在我戴钢盔的头上,把我砸倒,前后左右都爆炸了,炮弹翻起的土把我的大腿压住,我拔出腿滚到一个炮弹坑里隐蔽,敌人的炮火一停,我又拿起钢盔,扣在头上就跑。

跑出100多米去,我趴下喘喘气,爬起来又继续向前跑,终于离开了封锁区。我的衣服被炮弹皮打破多处,全身是土。感觉右脚鞋里“咕噜咕噜”响,像是有水。低头一看,黄色的解放鞋变成红的,这才意识到,我负伤了,立即腿发软走不动了。

我想,走不动也要走,爬也要爬回去。连里的卫生员崔克登拿出战前带的救急包,把我腿上的伤口包好。八斤重的灰色钢盔,被炮弹皮打得凹进去一块,漏出白色钢铁。

到了第五天,我的伤口化脓,腿肿得很粗,实在走不动了。此后,我在阳德医院住院,没有参加秋季反击战。6月6日左右,我军全部撤回三八线以北,五次战役以失败结束。1952年9月,23、16、24、46四个军进入朝鲜。24军接替我们27军的阵地,27军回国,把我留在朝鲜,编入24军炮团继续挖坑道,一直到1953年7月27日战争结束。和我一同入朝、活着离开的人,只剩下了车喜言和崔克登。

1955年10月,我们24军炮团由朝鲜回国,受到祖国人民热烈的欢迎,被称作“最可爱的人”,给我们唱京剧、放电影。那年我23岁,一米八四大高个、戴着少尉肩牌,成了姑娘们的“追踪目标”。为了方便孝顺父母,1956年,我在老家山东省莱州西游区东尹家村找了爱人,次年结婚。

■ 我的朝鲜战争纪念勋章。

■ 我的预备役军官兵役证。

经过审查,24军炮团领导把我看成可培养的军官,让我去上军校。1958年春,我到军校报到。校领导说,半月后开学,可以先回家看看。前一年才结婚的我,高高兴兴回家了。

正赶上大跃进时期。回到家,听母亲说,我老婆到“罗泰”挖水库去了。又听说,村里砸锅炼铁,把我老婆娘家陪嫁箱子上四个角的铜活、铜鼻子、铜锁全拆掉,一把大的铜水舀子也被五毛钱强制收走。农民卖余粮,实际上是被逼迫着卖口粮,很多人家吃起了野菜。

我问母亲:“咱家粮食够吃吗?”回答:“差点儿。”“咱村有没有被饿死的?”母亲说,只听说小刘家一个老太太,村干部到他家收余粮,老太太不给,大闹起来,上吊死了。

我去张家口上军校,发现在河东区马路两侧及各个大院院墙里,不足十天的时间,就用砖筑了很多一米高的、两米高的、三米高的炼铁炉。点着柴火,下面放进有烟煤,上面放上铁矿石,烧起来。满天是黄烟,遍地是炉渣,夹杂着即将溶化的铁矿石,地面厚厚一层煤灰、焦砟,铁却炼不出来。

我看得痛心。返校后,班里开会。班长说,回家里看到的、听到的,都可以说说。要知无不言, 言无不尽。言者无罪,闻者足戒。我第一个发言,把听到的看到的在班里全说了。班里做了记录,又给我念一遍,让我签字。我想,这些都是实话,我怕什么?没成想,半月之后校园里拉上绳索,到处粘满了大字报,给我写了二三十张,要打成右派。

那些家庭成分不好的人,都发到北大荒劳改去了。我的家庭成分好,处理轻,只是被划成右倾分子、右派传话筒,写进了个人档案,退回本单位教育改造。但受到领导冷落,我自觉没有前途了,干脆转业到地方工作。

1959年5月20日,24军炮团人事用私人关系,托邮电部器材供给管理局干部处范英蔚,把我转到北京邮局当工人,押运北京至广州的邮政火车,“搬邮袋”。

我爱人从农村迁到北京。单位不给安家费,我在大红门西街61号租了4平方米的小房。1960年秋,我老婆怀孕八个月,由于长期吃不饱,缺乏营养,孩子生下后不足三公斤。两岁时两腿发软,不会走路。到了五岁,还是走路不稳,经常摔跤,把上嘴唇、右鼻角摔裂。腿比别人都细,差点成为残废。

■ 我和我的发妻,1955年。

我晕火车厉害,天天吐,后来实在押运不了了,又调到永定门邮局当营业员,卖邮票。押运火车是重体力劳动,每月49斤定粮。当营业员是轻体力劳动,每月只有30斤定粮,更困难了。1959到1961年,我拿着68元3角1分的工资,要养没有工作的父母、爱人和孩子,粮食定量不够吃。当时附近的屠宰场养了好多牛和羊,我想办法去收草,往家挑。一斤6分钱,偷偷卖个2块3块的,补贴家用。

我个儿大,吃得多,邮局机械厂不敢一次性把30斤粮票给我,先给25斤,留着5斤月底给。到了20号,我在课堂里听课,实际上根本听不进去。打开窗户一看,外头有一个泔水缸,做饭的厨师把剩饭剩菜往里倒。

我知道里头一定有能吃的,猪能吃我也能吃。趁人家都下班了,我偷偷到缸里头,用手在缸底下捞稠的吃。吃了以后还真管用,下午就不饿了,省下馒头带给老婆吃。就这样坚持了一年,被厨房姓李的大师傅看到了,他可怜我,就跟我说:“等到6点他们下班了,你来一趟。”

我知道肯定有好事儿,下午这顿饭也没吃。到了那儿,面前一个大盆,米饭比缸里的都稠,旁边又是一盆菜。这么大一盆吃完了,感觉都顶到了嗓子眼儿,这才吃了一顿饱饭。因为经常吃不饱,喝菜汤,我饿得浑身浮肿,到南海医院养了三个月。

那时代不知道避孕。1972年,我老婆本想生个姑娘,结果又生下了第五个儿子。儿子吃得多,家里五个儿子,又要彩礼,又要准备房子、吃的穿的,她愁得饭都吃不下了,得了抑郁症,常常拿刀扎自己,“怎么又生一个”“我怎么整天做梦啊”!

后来实在动不得了,躺着,又得糖尿病。1987年开始,吃了三年药。“吃到什么时候算完啊?”“吃吧,早呢,要吃一辈子。”吃了药没好,又打胰岛素针,打得身上青一块紫一块,还起了疱疹。“什么时间能不打针呢?”“要打一辈子。”抑郁症又增加了,根本不想活了,天天喊着:“我疼死了!”年复一年,就这样喊着。

2003年的一天晚上,她吵得我实在没办法。我看她好像睡了,就到另一个房间睡觉去了。早上5点多,我一出门,发现她夜里用钥匙开了锁,偷偷跑出去在门口的大树上吊死了。

■ 我家中摆放的旧照片。

我和现在的老伴在一块儿八年了。她没有工作,原先也是农村出身,跟着男人到新疆建设兵团当工人,在一个原子弹基地修理东西。后来她男人死了,跟着儿子过,又和媳妇不合,通过妹妹介绍,认识了我。我一个月给她4000块钱,说是保姆。我想结婚,孩子不让结,怕结了婚以后她占着房子不走。现在房子都分给儿子,我就带着工资,养着她。

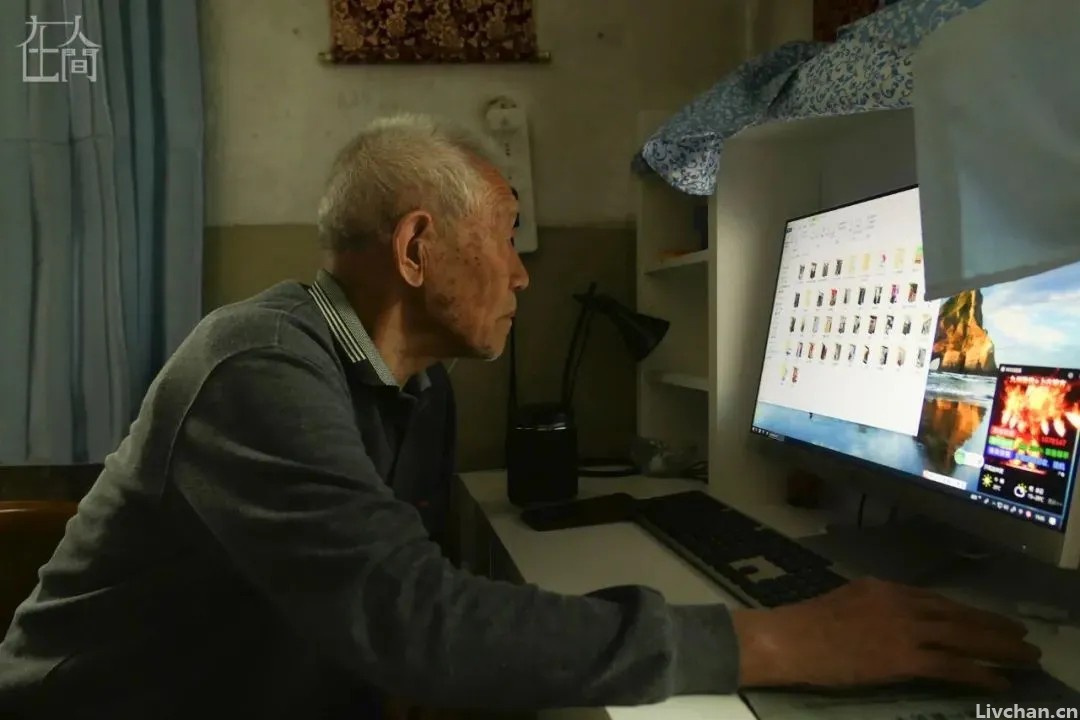

■ 2007年,我79岁的时候,开始自己学着用电脑,在网上记录下自己的经历。

从朝鲜回来以后,我找过很多战友。只有崔克登的地址还很清楚。我给他去了信,才知道,从朝鲜回来以后,他就回了老家,被分配到青岛卫生所工作。他回信让我到家里去一趟。2001年的时候我去了,他家在农村,还住着老屋。儿子和媳妇在田里犁地,没有拖拉机,靠人拉。

■ 去看望崔克登时,我给他拍的照片。

■ 去看望崔克登时,我与他一家人。左一是我,左二是崔克登。

他是1953年到的卫生所,到1958年大跃进的时间,贫穷吃不上饭,他说“我还不如回家种棵葱呢”,就回家了。后来三年自然灾害过去,城市里生活改善,他又想回到卫生所去。人家不让,就年年告状,说:“我解放战争、朝鲜战争,都参加了,现在就不管我了?”回应说:“管你了,不是给你工作了吗?谁让你回家了?”告了好几年状,没告上去。我去的时候,国家经济稍微又平稳一些了,每月给他400块钱,还不错,够他吃的。

前两年,我托一个记者帮我找战友,居然找到了刘玉堂。可是找到这个人了,比我小七八岁,一听他说话,不是我的战友。70年过去了,在江里牺牲的是不是他,我自己也犯迷糊了。

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

- 最近,云南出台的一项政策引起很大争议,就是民间聚餐五桌以上的要进行报备。对此有持反对意见的,认为管得太细太宽,也有的认为很有必要,毕竟云南那边因为聚餐闹出人命的事...

-

不到中午十一点半,午饭还没在胃里完全消化,蒋老就带着自己的小姐妹早早守在路口。俩人佯装闲适靠在一棵梧桐树下有一搭没一搭地谝着闲传,匝巴着没剩几颗的牙,但交流不是最...

不到中午十一点半,午饭还没在胃里完全消化,蒋老就带着自己的小姐妹早早守在路口。俩人佯装闲适靠在一棵梧桐树下有一搭没一搭地谝着闲传,匝巴着没剩几颗的牙,但交流不是最... -

一次难忘的会面同中国副总理邓小平会面是一次难忘的经历。1978年11月,这位高龄74岁,矮小精悍、敏捷硬朗,不到五英尺高的长者,身穿米色毛装,从巴耶利巴机场的一架波音707客...

一次难忘的会面同中国副总理邓小平会面是一次难忘的经历。1978年11月,这位高龄74岁,矮小精悍、敏捷硬朗,不到五英尺高的长者,身穿米色毛装,从巴耶利巴机场的一架波音707客... - 历来史学界传统观点一般认为佛教是从印度西传而来,经中国发扬光大,但其实事实并非如此。印度诞生的佛教是释迦牟尼当年为了破斥印度的迷信而产生的,并不是他们本土的文化,...

- 这个成语大家一定不陌生一模一样《儒林外史》第五十四回:“今日抬头一看,却见他黄着脸、秃着头,就和前日梦里揪他的师姑一模一样,不觉就懊恼起来。”这里面提到的一模一样...

- 刘旦宅(1931~2011),原名浑,又名小粟,后改名旦宅,别名海云生,浙江温州人。刘旦宅出生之地温州是一个民间艺术之乡,瓯绣、瓯塑、青田石刻、黄杨木雕等民间工艺久享盛名...

-

足球这项世界上最受欢迎的体育运动,其实是起源于中国的。这不是我说的,而是国际足联(FIFA)在2004年正式承认的。国际足联认为,中国古代的蹴鞠,是世界足球的祖先,是足球...

足球这项世界上最受欢迎的体育运动,其实是起源于中国的。这不是我说的,而是国际足联(FIFA)在2004年正式承认的。国际足联认为,中国古代的蹴鞠,是世界足球的祖先,是足球... -

随着本轮巴以冲突即将满两周,被困在加沙地带的近250万巴勒斯坦民众的命运受到愈来愈多人的关注。当地时间10月17日,约旦国王阿卜杜拉二世在访问德国时表示,约旦和埃及不会接...

随着本轮巴以冲突即将满两周,被困在加沙地带的近250万巴勒斯坦民众的命运受到愈来愈多人的关注。当地时间10月17日,约旦国王阿卜杜拉二世在访问德国时表示,约旦和埃及不会接... - 看到通知,我忽然觉得心情紧张起来,和爸妈通话后,他们又是一番紧嘱咐,能感觉到他们的担心。我收拾了行李箱,(确切说根本没怎么收拾,因...

-

01我们都知道一个成语叫:杞人忧天。说杞国人害怕天会塌下来,地会陷下去。某日,他走到一个洼地,就害怕得连滚带爬的跑了,以后看到洼地就害怕。 这件事一直以来被作为笑谈流...

01我们都知道一个成语叫:杞人忧天。说杞国人害怕天会塌下来,地会陷下去。某日,他走到一个洼地,就害怕得连滚带爬的跑了,以后看到洼地就害怕。 这件事一直以来被作为笑谈流...