来源:凤凰网历史大学堂

在诸多古代皇室中,司马氏一直饱受世人诟病,后人对这个家族的评价,也是贬低远超过褒扬。这不仅是因为西晋末年出现的八王之乱与五胡乱华,更是因为司马昭昔年背负的弑君之嫌。

时有魏帝曹髦,欲仿效夏朝中兴之主少康,对专权擅断的司马氏做出反击。于是甘露五年(260年)五月,曹髦亲率宫中宿卫并“僮仆数百,鼓噪而出”;见“众欲退”,司马昭亲信贾充遂指使成济、成倅兄弟二人对曹髦痛下杀手。只见“刃出於背”,魏帝当场身亡,时年二十。

亦如高澄对元善见所言:“陛下何意反邪?”封建时代一位皇帝的遇害细节,也同样写实而又生动地展现在了世人眼前。这不由令人怀疑:弑杀魏帝这么一件犯忌讳的事情,它是怎么被史书记载下来的?

上图_ 1994年电视剧《三国演义》:姬晨牧饰演曹髦

一、陈寿最难落笔之处

司马氏废曹芳、杀曹髦,犹如董卓暴行;非但如此,他们还要逼迫太后下令,将曹芳、曹髦打成“负面人物”,以此证明自身反击实属“无奈”。因为,在孟子“君视臣子如草芥,臣则视君如寇仇”的理论指导下,司马氏受到迫害而反击,是“合情合理”的。

对于司马氏冠冕堂皇的借口,世人皆为其所不耻。可不满归不满,真要让他们站出来揭穿司马氏,恐怕也没几个人。哪怕是被誉为“良史之材”的陈寿,也不敢去直接触碰这个禁忌话题。说白了,这么忌讳的事,触之即死。是以此二者,恰是陈寿最难落笔之处。

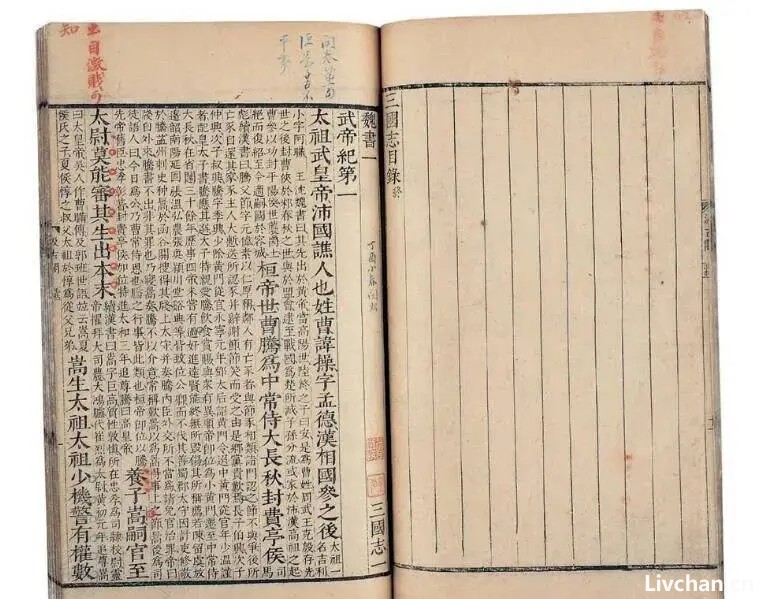

上图_ 《三国志》,二十四史之一,是由西晋史学家陈寿所著

在这种情况下,若直接观察《三国志》中对曹髦之死的记述,便不难看出,陈寿有曲笔之嫌。见于《三国志·三少帝纪》:“五月己丑,高贵乡公卒,年二十。”分明是三位少帝的传记,可陈寿却直接以高贵乡公称呼曹髦;而曹髦当街遇害一事,又分明是石破天惊的“爆炸性新闻”,可陈寿却仍旧“视而不见”,只以寥寥几字略过此事。

这么一来,难免会有人认为陈寿对司马氏多有回护。如清代史学家赵翼在《廿二史札记》中所言:“三国志魏纪,创为迥护之法。历代本纪遂皆奉以为式。”又言:“寿于司马氏最多迴护。”

难道,陈寿真的放弃了自己的“职业道德”?

上图_ 《廿二史札记》为清代史学家赵翼的名著

二、陈寿的苦心孤诣

在将曹髦之死一笔带过后,陈寿并未有任何点评,而是直接引用了所谓的“太后诏令”,诏曰:“昔援立东海王子髦……情性暴戾,日月滋甚。……此儿便将左右出云龙门,雷战鼓,躬自拔刃,与左右杂卫共入兵陈间,为前锋所害。此儿既行悖逆不道,而又自陷大祸……亦宜以民礼葬之。”

此处所见,尽是对曹髦的贬低、斥责之语。这份名义上的“太后诏令”,显然是司马氏精心准备的一份说辞,用以堵住天下万民之嘴。陈寿的“嘴巴”,显然也被堵上了;但出于一个史家的“职业道德”,他只能另辟蹊径:

既然不能直斥司马氏的无耻,那就只能通过对曹髦的赞美,来委婉表达出其死亡的不同寻常。所以,陈寿自己的“原创内容”,基本都是直笔,且写出了曹髦“才同陈思,武类太祖”的少年英姿。

上图_ 陈寿(233年~297年),字承祚,西晋时史学家

于是,在《三国志》中能看到一个这样的曹髦:他“少好学,夙成”,即便被立为新帝,一步登天,也没有得意忘形;相反的是,曹髦在抵达洛阳后,又坚持以藩王之礼朝拜众臣,顿时便引来诸多名士的好感与赞美。在正式登基后,曹髦依然谦逊有礼、好学不倦;哪怕处理政务,他也能做到体恤吏民、纠察冤狱、开一时清正之风……

这样的曹髦,与太后诏令中的“情性暴戾”、“悖逆不道”截然相反。恰恰是因为这样的强烈反差,才会更容易引起读者的探究与好奇。因而陈寿此举,就差没直接把“曹髦之死另有隐情”给写出来了。

上图_ 1994年电视剧《三国演义》里的曹芳

类似笔法,亦在曹芳被废一事中能见到。曹芳被废时,也有太后诏令颁布。但毌丘俭、文钦却说得很明白,此乃“矫废君主,加之以罪”。另外,被打成叛逆之臣的夏侯玄,则被陈寿评为“格量弘济”“以规格局度,世称其名”,观其人“临斩东市,颜色不变,举动自若”,有大义凛然之态。这样的人,又岂是司马氏口中“包藏祸心,构图凶逆”的奸臣?

更有意思的是“太后诏令”。陈寿的记载是:“大将军司马景王将谋废帝,以闻皇太后。”何谓“以闻”?原来,太后也只是被通知,她非但拿不了主意,就连商议权也没有。

上图_ 司马师(208年—255年3月23日),字子元

据《三国志·明元郭皇后传》记载:“值三主幼弱,宰辅统政,与夺大事,皆先咨启於太后而后施行。”可见,“宰辅”司马师、司马昭才是执政的人;至于郭太后,与当年的汉献帝一般,不过是个“传话筒”罢了。

故而,仅“以闻”二字,既表明了太后“寄人篱下”的无奈,也暗示了司马氏的专横跋扈,并为下文司马氏美化“弑杀曹髦”一事提前做了铺垫。

不可否认,“寿于司马氏最多迴护”并非虚言;但从陈寿的安排中,也不难看出他作为一个史学家的良知与底线。碍于当权者的淫威,陈寿没法直笔写出曹髦之死的真相,但他却留下了草蛇灰线般的线索,留待后人发微。

上图_ 司马昭(211年—265年9月6日)

三、后来人的情绪反弹

司马昭以臣弑君,何其悖逆?

哪怕他当时大权在握,也有人表达出强烈不满。与司马氏有“通家之谊”的陈泰,当朝放声痛哭,还不顾司马氏的面子,要求追惩凶手;就连司马昭的叔叔司马孚,也“枕尸于股”,直到去世之前,他还自诩为“大魏之纯臣”;还有司马氏日后的擅代与受禅,也或多或少受到了此事影响。可见,这件违背了儒家道德伦理底线的事情,给司马氏带来了颇为消极的政治影响。

及至东晋年间,衣冠南渡,门阀士族的力量一度达到巅峰,“王与马,共天下”,司马氏不再高高在上,没了往日强权。

上图_ 司马懿(179年—251年9月7日)

据《晋书·宣帝纪》记载:“明帝时,王导侍坐。帝问前世所以得天下,导乃陈帝(司马懿)创业之始,及文帝(司马昭)末高贵乡公事。明帝以面覆床曰: ‘若如公言,晋祚复安得长远!’”

从王导对司马氏的揶揄、暗讽中,不难理解:为何曹髦之死的前因后果,能顺利传于后世。盖因在这种风气下,昔日被司马氏强权所掩埋的真相,在诸多史家和小说家的努力下,逐渐浮出了水面。

于是,刘宋裴松之为《三国志》作注时,曾先后引习凿齿《汉晋春秋》、干宝《晋纪》、《魏末传》等资料,将曹髦之死的完整经过给呈现了出来,并将其矛头直指司马昭。而裴注《汉晋春秋》所言“司马昭之心,路人所知也”,也成了一句流传甚广的谚语,被后人引申为对野心家的泛称。

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

- 提起四大名著之一《水浒传》,你会想到什么?宋江、武松、鲁智深?或者潘金莲、王婆、西门庆?我想可能大多数人会想到刘欢的《好汉歌》:“……路见不平一声吼,该出手时就出...

-

钱财外露,惹来觊觎1998年,距离俞敏洪开办新东方学校已经5年多了,这时候的新东方已经初具规模,每年报名的学生都在增加,暑假时间更是学生补习的高峰期,这样一来,教室就不...

钱财外露,惹来觊觎1998年,距离俞敏洪开办新东方学校已经5年多了,这时候的新东方已经初具规模,每年报名的学生都在增加,暑假时间更是学生补习的高峰期,这样一来,教室就不... - 1971年9月13日,中共第二号人物林彪的三叉戟专机突然坠毁在蒙古的温都尔汗,这一事件被史学界称为中国最大的政治谜案。如今40年过去了,“九·一三事件”中仍有许多未解之谜。...

- 看到通知,我忽然觉得心情紧张起来,和爸妈通话后,他们又是一番紧嘱咐,能感觉到他们的担心。我收拾了行李箱,(确切说根本没怎么收拾,因...

-

“长安城门西去路,细霭斜阳芳草暮。”从长安西城门望去,虽然草木芬芳,可是斜阳也已经快要下山了,苏轼笔下的长安城外充斥着满腹惆怅。如...

“长安城门西去路,细霭斜阳芳草暮。”从长安西城门望去,虽然草木芬芳,可是斜阳也已经快要下山了,苏轼笔下的长安城外充斥着满腹惆怅。如... -

看完西游记,不少人对于唐僧除了感叹他心怀天下以外,其实也对其感到佩服。无他,只因他虽是肉体凡胎,却能降伏齐天大圣孙悟空,这也算是某种意义上的强悍了。可这些神魔毕竟...

看完西游记,不少人对于唐僧除了感叹他心怀天下以外,其实也对其感到佩服。无他,只因他虽是肉体凡胎,却能降伏齐天大圣孙悟空,这也算是某种意义上的强悍了。可这些神魔毕竟... - 据沈志华教授披露,在获悉彭德怀1959年在庐山会议上被批判后,金日成曾致电中国外交部,“表明他非常赞同对彭的处理,并要求亲见毛泽东,有很多事要对其说”。金日成对彭德怀...

- 一、大清王朝的股灾1903年,英国人麦边,像成千上万的淘金客一样,漂洋过海来到上海,设立了一家名叫蓝格志拓植公司,蓝格志是一个橡胶产地的名字。一年后,1904年上海西商众...

- 01奉天承运皇帝,诏曰,告诉百姓每(们),准备好刀子,这帮家伙来了,杀了再说。钦此。——倭寇来犯,地方官吏问咋办,朱元璋的一道圣旨02不要打断我说话。——崇祯打断大臣,...

-

画家方力钧:作画“丑化”袁隆平,画自己家人却很正常,引发众怒

“杂交水稻之父”袁隆平,世人皆知,这位慈祥可爱的老人家虽然已经病逝,但是他的精神永存。作为中华拓荒人的他,也被世人所敬仰。然而,一个名为方力钧的所谓画家,却在他的...