周叔弢先生是我国近现代著名的藏书家,他不仅以精湛绝伦的藏书蜚声海内外,而且其将全部善本藏书捐献国家,化私为公,造福书林的佳话更是得到世人的敬重和称赞。周叔弢先生谦逊儒雅,悠游宋刻元椠之中,好学多闻,可谓是谦谦君子。

周叔弢(1891-1984),名暹,一名扬或明扬,字叔弢,以字行,号秋浦,晚年号弢翁。原籍安徽东至,生于江苏扬州。周叔弢出生于簪缨官宦之家,其祖父周馥官至清两江总督、两广总督,是晚清的重臣。其父周学海,字澄之,光绪十八年进士,官内阁中书、扬州河务同知、江苏候补道,光绪三十二年病逝。周学海不乐仕途,但对藏书读书和传统中医颇感兴趣,有《周氏医学丛书》传世。其叔父周学熙历任道台、盐运使、农工商部丞参,民国初出任财政总长。周叔弢早年在私塾读书十年,精研经史,深受儒家思想的熏染。其父周学海病故后,周叔弢便往依叔父周学熙。1919年,周叔弢追随周学熙参与创办华新纺织公司,出任青岛华新纱厂经理,从此跻身实业界。此后,周叔弢又在开滦矿务局、启新洋灰公司等处任职,成为著名的实业家。解放后,周叔弢出任天津市副市长,后历任全国政协副主席、全国人大代表、天津市工商联主任委员等要职。

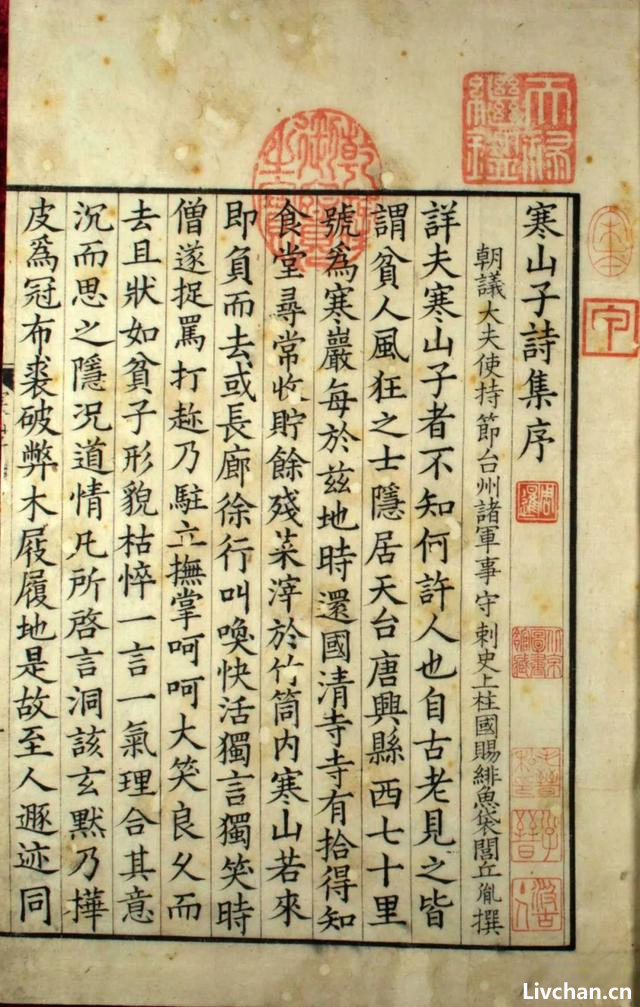

周叔弢不仅是位爱国的实业家,也是一位著名的古籍鉴赏家和收藏家。周叔弢先生早年受家庭的影响,十六岁时便开始按照《书目答问》购买一些研究学问的实用书籍。后来买到一部《郘亭知见传本书目》,从此开拓了视野,开始注重图书的版本。移居天津后,周叔弢曾以低廉的价格买到清皇室“天禄琳琅”旧藏的《寒山子诗集》,这是他收藏的第一部宋本,他为自己的书斋起名为“寒在堂”以作纪念,从此开始他的善本书收藏生涯。

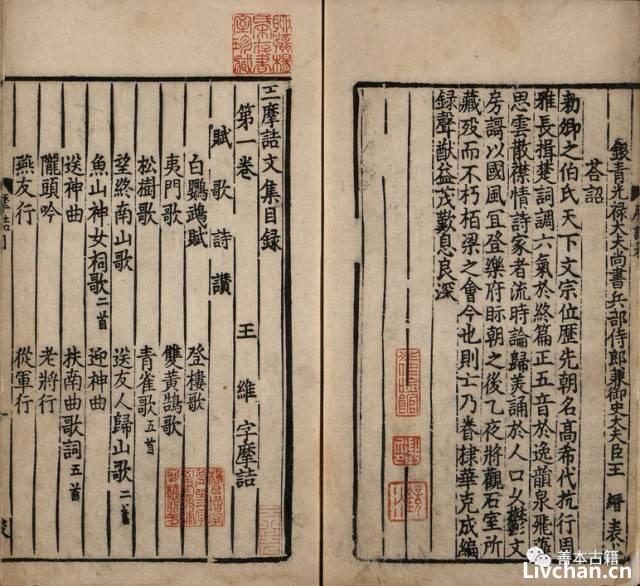

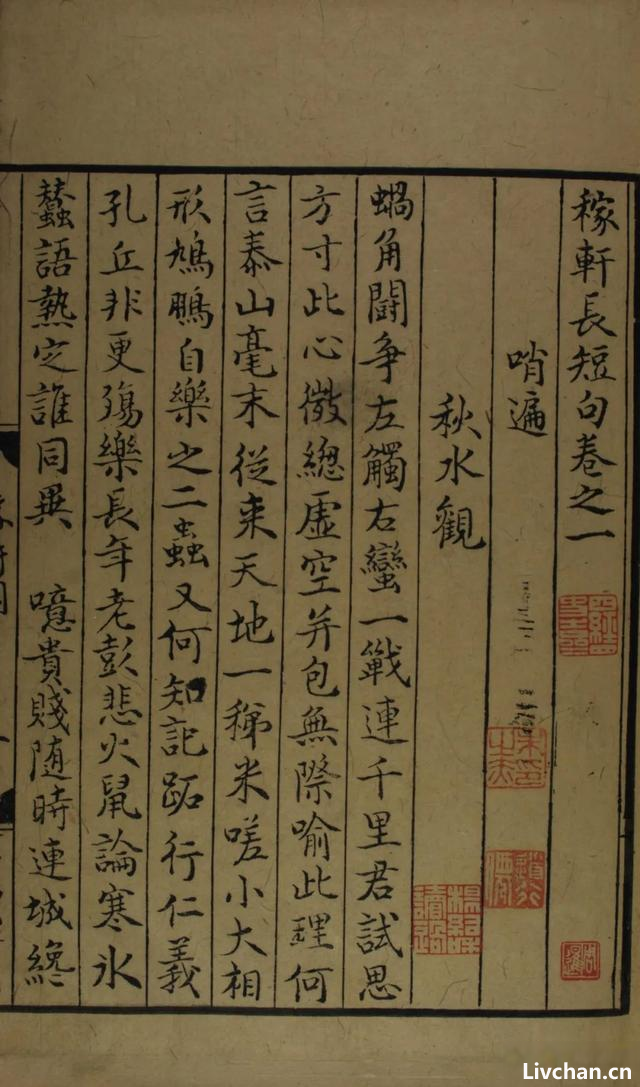

周叔弢的藏书室有数个名称,每个室名都与善本图书相关。他在获得宋蜀本《王摩诘集》后,取集中“山中有半雨”之句,命名为“半雨楼”;得到两部宋本《南华真经注》后称为“双南华馆”;购得元本《稼轩长短句》和《东坡乐府》后而称为“东稼草堂”;收得元相台岳氏刻本《孝经》后称“孝经一卷人家”。而周叔弢最常用的室名则是取典于《楞严经》“佛庄严,我自庄严”之句的“自庄严堪”。

周叔弢收藏的善本图书宏富精湛,名闻于世。傅增湘称其“所收宋元古椠殆百帙,名钞精校亦称是,声光腾焯,崛起北方,与木犀轩、双鉴楼鼎足而立,骎骎且驾而上之,噫,可谓盛矣!”周叔弢先生对于图书的收藏和保护有自己独到的见解,其中不乏值得后人借鉴之处。

一、收集精严

周叔弢先生藏书的最大特点就是“精严”,正如傅增湘所说“顾君之收书也,与恒人异趣。好尚虽挚,而悬格特严。凡遇刻本,卷帙必取其周完,楮墨务求其精湛,尤重昔贤之题识与传授之渊源;又其书必经子古书、大家名著,可以裨学供循诵者。至校抄之书,审为流传之祖本,或名人之手迹,必精心研考之,亦定其真赝。不幸有俗书恶印、点污涂抹之累,则宁从割舍,不与滥收。设遇铭心绝品、孤行秘本,虽倾囊以偿,割庄以易,而曾不知恤。……故其藏书不侈闳富之名,而特以精严自励。”谢国桢也称赞说“傅氏藏书的博大,周氏藏书的精深,都是无与伦比的。”

周叔弢先生根据自己的访书实践并汲取前贤藏书的经验,为善本书总结出“五好”的标准,分别是“一、版刻好,等于一个人先天体格强健;二、纸张印刷好,等于一个人后天营养得宜;三、题跋好,如同一个人富有才华;四、收藏印章好,宛如美人薄施脂粉;六、装潢好,像一个人衣冠整齐。”凡是符合这五好的标准或者符合其中几项的图书才会得到周叔弢先生的垂青而加以珍藏,否则宁缺毋滥,因此周叔弢先生藏书的质量精益求精,冠出一世。

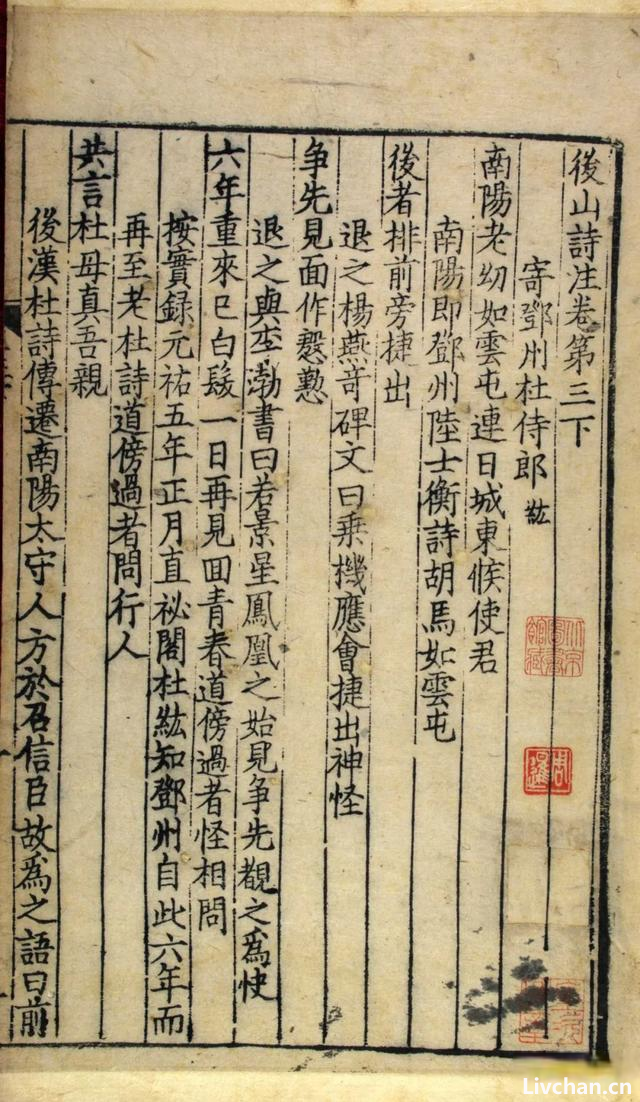

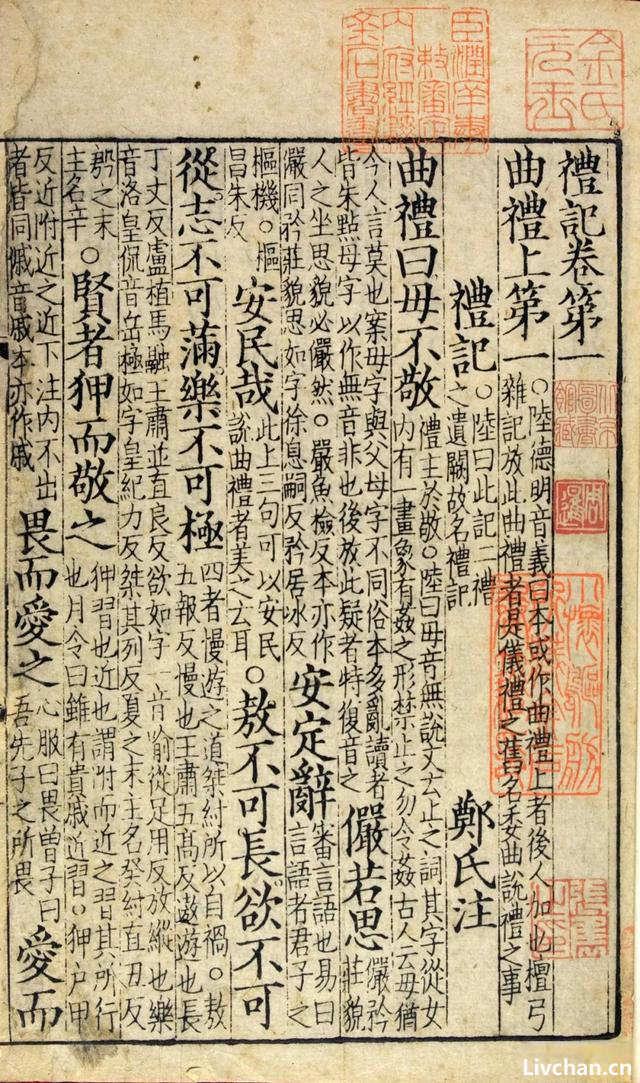

遇到好书,周叔弢先生便竭力收藏。民国二年,周叔弢以一千多元购得宋刊残本《后山诗注》,有人认为此举太过豪奢,周叔弢则认为人生几何,异书难遇,不暇以财物计。周叔弢收购宋余仁仲万卷堂家塾刻本《礼记注》时,正值家中资乏力绌,费用紧张,他便将明板书百数十部尽数售出,然后将《礼记注》买下,竟然无暇去考虑衣食问题。周叔弢在题跋中写道,“值当沪币约五万金,昔人割庄易《汉书》之举,或尚不足以方余痴。”由此可见周叔弢先生爱书购书的精神实在是不让前贤。

在周叔弢先生的努力下,其自庄严堪藏书以质量精湛而名动海内外,根据《自庄严堪善本书目》记载,周氏藏书中宋版书64种(含抄本1种),金代版本2种,元版书45种(含抄本1种),蒙古本1种,明版书286种(含抄本88种,稿本2种,铜活字本8种),清版书322种(含抄本266种,稿本14种,活字本1种),高丽版本4种(含抄本1种),日本版本2种(含活字本1种),这些藏书中不乏名家批校和题跋本。尤以68部载有顾广圻校语和黄丕烈跋语的“顾校黄跋”书为珍贵。

二、宝护周勤

周叔弢先生是一位真正懂书和爱书者,对书籍爱护有加,堪称典范。正如傅增湘所说:“既收之后,又亟缮完补缀,存其旧装,袭以金粟之笺,盛以香楠之匣,牙签锦帙,芸芬麝馥,宝护周勤。”周叔弢十分重视古籍外观装帧的完美,特地延请名家修补自庄严龛藏书。例如一部元刻本《复古编》,因纸张曾经染色而发生化学变化,以致触手即碎,他加以重装,四周围以素纸,不但便于翻阅,而且延长了书的寿命。建国后,周叔弢感到传统装裱工艺后继乏人,不利于古籍的收藏和保护,于是与徐森玉联名提案,建议设立古籍装修技术班。该提案获得通过,由北京图书馆和中国书店各开设一班,为培养人才做出了贡献。可见周叔弢对保护古籍的长远眼光和负责精神。

藏书印源远流长,文化内涵丰富,不仅是图书所有权的证明,也为后人考查藏书的源流提供线索。经名家收藏钤印的书籍,硃痕满纸,动人心目。然而也有拙劣的藏书印会破坏图书的品相,如同佛头着粪、美人黔面。周叔弢先生对藏书印十分重视,他的藏书印都是名家所刻,雅致不俗。他有一枚极小的印章,上刻“周暹”二字,是专用在善本书籍上的。他曾谦虚地说如果后人不喜欢这个印,可以挖掉,不至于对书籍有大的破坏。周叔搜先生对选用印泥也颇为谨慎。善本上所用的印泥是他二十多岁时在上海西泠印社买的,经过几十年的试验,不变色也不渗油,可以放心使用。虽然后来买过一些高级的印泥,因为没经过试验,始终不敢贸然用在善本上。细微之处见精神!小小的一枚藏书印闪耀的是周叔弢先生爱书精神的光芒。

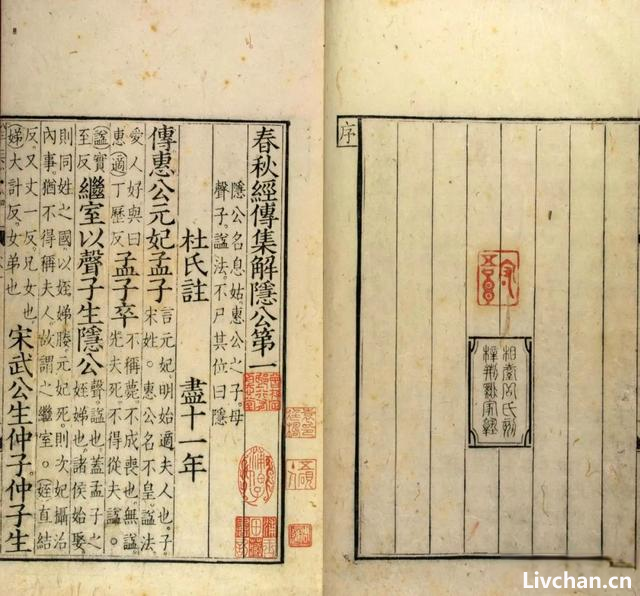

由于对书籍的宝护之情,使周叔弢先生为了散落的善本残卷能够重新璧合而不遗余力。乙亥年(1935),周叔弢以重金购得宋刻本《春秋经传集解》二十三卷,再以双倍的价格从李盛铎处购得四卷,一年后又以更高的价格购得另外一卷,然而所差两卷却无缘购藏,周叔弢因之“衷心耿耿,终不能不为此书深惋惜耳。”而另一部元岳氏刻本《春秋经传集解》,历时十七年终于“珠还剑合,缺而复完。”

三、裨益学问

周叔弢先生勤于校勘,经常向朋友或图书馆借阅善本进行校书工作;而且深谙校勘之道,努力还文献本来面目。例如其丙寅年(1926)《元氏长庆集》跋语称“与此本对堪一过,多所是正,并补卷十第五、六两页,集外诗十篇。其用朱笔者于当字下注一朱字以别之。自卷二十七购以后,校正渐稀,益多误字,过而存之,亦校书之成法也。钱杨两跋并录于书之前后,以法源流云。”对于宋本书,周叔弢并不简单的以古董视之,而是认识到宋本书更接近文献的原貌,校勘价值更高。他从友人处借得海源阁旧藏宋本《孟东野集》,此“宋本版刻精雅,字体不一,缺笔至‘慎’字止,脱误甚多,然因其形声以求之,可十得八九,较之无知妄改远失本意者,相去岂可以道里计哉。”庚辰年(1940)以宋本《金壶记》三卷校清抄本,感叹道“三卷之中,脱误乃数十条,信乎!宋本之可贵,人或无讥余之佞宋也”。

古人云:独学而无友,则孤陋而寡闻。周叔弢先生在藏书校书中取得如此成就,离不开与师友的切磋研讨。周叔弢先生与徐乃昌、叶景葵、赵万里、徐森玉、谢国桢等名家学者相稔相熟,往还颇密,特别是与傅增湘尤为亲近,二人常常合作校勘图书,研讨学问。傅增湘称赞道:“若吾叔弢者,既如任肪之多藏异本,复兼子才之善思误书,墨庄艺圃之中英绝领袖者,非子而谁属耶!”

周叔弢先生对于古籍的刻工、纸张等问题十分留意,多能关注他人所忽略之处。例如他对明代的刻工、开花纸等均留意研究。而其所作《宋刻工姓名录》两册便是其藏书之暇集腋成裘的成果。此种资料不仅有助于书林掌故,亦是研究古代图书史和工艺史的材料。

四、化私为公

中国古代许多大藏书家都希望自己的藏书“子孙永宝”,然而事实却是人逝书散,真正能世代珍藏的寥寥无几。诸藏书家耗尽心血,费数十年之力收集宝护的典籍要么转售他人,要么四散飘零,其间每每有珍品孤本从此消逝,化为云烟。实在是可痛惜的事情啊!

周叔弢先生很早便认识到这一点,他在民国三十一年所作的《自庄严堪善本书目》序中写道:“生计日艰,书价益贵,著录善本或止于斯矣。此编固不足与海内藏家相抗衡,然数十年精力所聚,实天下公物,不欲吾子孙私守之。四海澄清,宇内无事,应举赠国立图书馆,公之世人,是为善继吾志。倘困于衣食,不得不用以易米,则取平值也可,毋售之私家,致做云烟之散,庶不负此书耳。”

周叔弢先生向图书馆捐献善本书籍的数量之众、品质之精,可谓绝世之举。1947年,周叔弢将自己所藏宋抚州本《左传》二卷、宋汀州本《群经音辨》二卷赠送给故宫博物院,使其收藏的残本终成完璧。新中国成立之后,周叔弢先生更是数次捐献自己的藏书,他曾向天津市长黄敬表示:“我将心爱的藏书,贡献给我心爱的国家、人民,使这批古籍珍品永不遭受流失、损坏之厄运,使之能发挥作用。由国家收藏,岂不比我个人收藏更好吗?”

1950年,周叔弢先生向南开大学文学院捐献三百八十余箱,六万余册的图书,其中包括明刻本《南藏》和百余部丛书。

1952年,周叔弢先生将藏书中的最精品捐献给北京图书馆,计有珍贵刻本、精校本共七百一十五部、二千六百七十二册,包括宋刻本五十九部、金元蒙古刻本三十四部,黄丕烈题跋本五十七部,周叔弢亲笔校跋本五十一部,这批书被北京图书馆誉为镇馆之宝。其中宋本《东观余记》、元本黄丕烈跋《黄山谷诗注》等书是周叔弢先生不惜重金购回的已经流到日本的善本古籍,可见周叔弢先生为国藏宝的可贵精神。

1954年,周叔弢先生再度向南开大学捐献中外文图书杂志三千五百二十一册。

1955年,周叔弢先生向天津市图书馆捐献古籍三千一百种、二万二千册;1972年,他又向天津市图书馆捐献图书一千八百二十七部,其中尤以清代活字本最具系统、最为珍贵,使天津市图书馆成为中国收藏活字印本的特色馆。

周叔弢先生曾说:“捐书之时何尝没有不舍之意,也曾打算留一两部自己玩赏,但想既然捐书,贵在彻底,留一两部又如何挑选?所以决心扫数捐出,一本不留。”周叔弢先生“化私为公,造福后人”的捐书壮举得到了世人称许,著名学者郑振铎赞叹道:“你把珍秘之书全部献出,并未保留一部,真是难得难得!”

参考文献

[1]冀淑英.自庄严堪善本书目[M].天津:天津古籍出版社,1985

[2]李国庆.弢翁藏书年谱[M].合肥:黄山书社,2000

[3]吕十朋.试论周叔弢先生藏书特点:捐献给天津市人民图书馆部分[J].图书馆工作与研究,1982(1):42-44

[4]周钰良.我父亲和书[J].文献,1984(6):161-175

[5]周钰良.自庄严堪藏书综述:纪念先父叔弢先生逝世五周年[J].图书馆工作与研究,1988(3):1-8

[6]冀淑英.深切悼念周叔弢先生[J].文献,1984(6):184-190

[7]周绍良.周叔弢传略[J].晋阳学刊,1985(1):67-69

[8]苏精.近代藏书三十家[M].北京:中华书局,2009

[9]周一良.天地一书生[M].北京:北京大学出版社,2010

来源:善本古籍学习交流社区