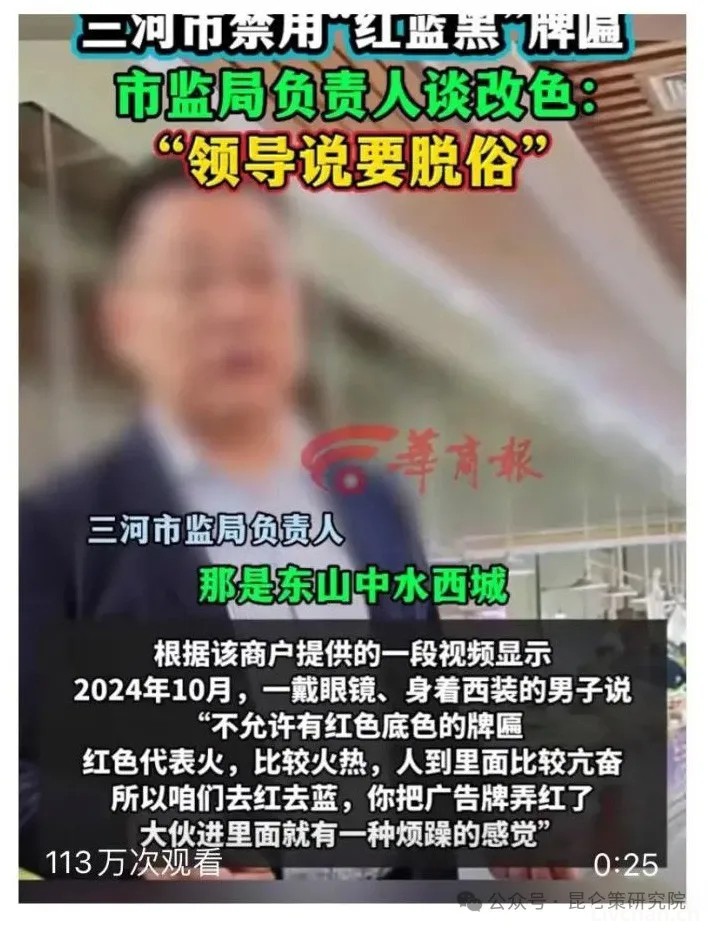

关于河北三河把街头招牌改变颜色的问题讨论,渐渐深入理论层面的分析。有一种分析,认为这个什么小付书记实在是把个人审美强加给大众审美,是一种典型的为官者的任性。果真是这样吗?果真是审美范畴的问题吗?恐怕问题绝对不是这么简单。

请听这另一位三河人对书记话语的解读。他说:红色代表火,比较火热,会让人亢奋,人来到这里会感觉烦躁,我们要去掉那种燥热的年代;而蓝色太俗,也不允许用,不能把市场变成农村大集。他还说:我们要打造国际化,书记说了,不允许有红,要脱燥脱俗。

红色让人烦躁,是这位书记集中要表达的意思。所以,三河不仅动了街头的各种红底的招牌,而且将“社会主义核心价值观”等各种红色宣传广告标志,甚至连我们最为庄重的国徽标志,也都被改变了颜色。这就不是什么审美意义的讨论了。

【这是被改变颜色的“社会主义核心价值观”宣传广告牌】

【这是公安警徽包括国徽标志都被改变颜色】

是个中国人谁不知道,红红火火,是中华民族传统文化的底色,是中国共产党领导的革命的标志色。你看,我们共产党的党旗、共和国的国旗,我们人民解放军的军旗,我们青少年的团旗、队旗,我们的根据地叫红色根据地,我们的后代叫红色接班人,我们表现民族传统代表中国色彩的叫中国红,红色代表着我们民族文化的那种不甘屈服、英勇向前的一种象征和精神力量。由此看来,三河市起决定作用的这帮人就不是什么审美的问题,我们可以毫不怀疑地说,这些人生来就对红色有仇恨心理。那个解读者已经非常清晰地说出了他们这些人的内心世界,要告别那个“年代”。他们要告别的是什么年代?说穿了,就是那个充满蓬勃朝气的建设社会主义的火红年代,告别那个人民对党对国家对社会主义充满激情的伟大年代。这与前些年一些反动公知公开张扬的“告别革命论”如出一辙。

“付三河”,我们毫不怀疑他是在试探人民大众的容忍底线。他说的什么蓝与黑不过是打的掩护而已,他意在说红,他心眼里就是要“去红化”。为什么敢这么做?首先这家伙在固安任职时已经有类似的行为,组织上当时没有对他采取措施,于是在三河又故技重演,不过这次更加大胆而已。他为什么敢这么做?还有一个原因,那就是一个时期以来,对那些“去红化”的行为,一些地方政府毫无政治警觉,没有采取必要的措施。比如,山东某地、湖南望城对毛主席塑像动手脚的行为,社会反响那么强烈,结果都是不了了之。江苏联通那个侮辱革命先烈的事件,几乎全民公愤,也是不了了之。这些无疑给某些人造成一种错觉,就是“去红化”是上边默许的。于是像“付三河”这样的投机主义者,便开始试探着再往前走一步,干脆公开“去红化”。他以为自己别出心裁这么一做,欣赏他信任他的那些什么上级就可以给他提个一官半职。这样一种投机心理,不能说“付三河”就没有,否则就不会有这种令广大民众恶心愤慨的极其下作的行为。

习近平主席一再强调,“共和国是红色的,不能淡化这个颜色”。难道各级领导对此可以置若罔闻,利用手中权力为所欲为吗?这件事给各级党政部门和领导干部一个深刻教训,就是对那些不断张扬“去红化”,甚至不惜戴“绿帽子”的行为,我们党和政府不能听之任之!如此下去,只能害党、害国家,损害干群关系,损害人民群众对党和政府的政治信任,动摇社会主义红色政权。改变颜色绝非小事,大事化小后患无穷,必须对“去红化”倾向坚决采取“零容忍”态度。这次对“付三河”只是免职,广大民众并不满意,应该有更加切实管用的杀一儆百的有效措施。

(作者系昆仑策研究院高级研究员;来源:昆仑策网【原创】修订稿,作者授权首发)

本文初摘录于:2025-04-17,最后校对或编辑于:2025-04-17

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

- 王家新的跨界狂欢王家新一直是个争议人物,比如他的官员艺术家身份,但主要的是他的书法引发争议,比如王家新书法被指“乱喊价”,一幅作品喊价1.5万到2万。这究竟是在为艺术... 2025-07-02

-

人民网下架288分女生视频,彻底撕下她的体面,原来我们都被骗了

高考放榜季,河南的小赵考取288分,全家欢呼的视频一夜爆红。母亲的一句“健康开心就好”感动了全网,甚至引得众官媒纷纷转发,称赞这种教育观。然而在有了人气以后,女孩和母... 2025-07-02 - 一瓶矿泉水浇在李彦宏头顶,一场车祸让雷军沉默,一句话让董明珠深陷舆论漩涡,企业家的人设游戏,在2025年已经沦为一种危险的豪赌。前几天,多年前雷军不礼貌对待某音响品牌... 2025-07-02

-

四个字“决策失误”能掩盖掉24亿建古城四年累计亏损超10亿背后的问题么

01央视《焦点访谈》6月27日报道了关于耗资24亿元建造的湖南张家界大庸古城调查情况。02伪古镇、古城可以说现在是烂大街的项目了,尤其是像我住在江浙沪一带,那周末古镇自驾游... 2025-07-01 - 整治形式主义,这话央国企人听过很多次。可年年讲,年年有。从会议通知到拍照打卡,从APP签到到多轮汇报,形式不但没减少,反而越来越细、越来越重。这一套操作整得大家实在不... 2025-06-30

- 2008年,汶川地震后,电视直播着石家庄的募捐活动,镜头扫过一位位慷慨解囊的企业家、领导干部,最终定格在一个熟悉的面孔上:石家庄团委书记王亚丽。此时的她正代表单位捐出... 2025-06-29

- 近日,一份显示为山西省临汾市洪洞县财政局原党组书记、局长付雪海的刑事判决书称,付雪海存在更改年龄并曾于上世纪八十年代因盗窃罪、流氓罪等先后三次被判处有期徒刑等情况... 2025-06-28

- 山沟里,黑灰色的煤矸石层层叠叠地堆积在一起,裸露在地表。一到夜间,一辆辆运输卡车装载着煤矸石驶入山沟,发动机的轰鸣声打破寂静,倾倒煤矸石时“噼里啪啦”的声音响彻山... 2025-06-27

-

负债7亿的创业导师一边给网友们高调传授“如何给用户独特价值,一边自己还有巨额债务尚未还清。这个一半荒诞、一半凄凉的故事最近在老人鞋第一品牌——足力健创始人张京康身上...

2025-06-27

负债7亿的创业导师一边给网友们高调传授“如何给用户独特价值,一边自己还有巨额债务尚未还清。这个一半荒诞、一半凄凉的故事最近在老人鞋第一品牌——足力健创始人张京康身上...

2025-06-27 -

炸裂!小米前高管惊曝200份“包养合同”:海王帝国里的顶尖美女和学生妹,可能是资本操作

从上海工行行长包养32位女下属到北京医院医生和多名护士存在不正当关系,本以为已经足够离谱,没想到还有更炸裂的。6月25日凌晨,小米前高管冯某某被原配妻子曝光了200多份“... 2025-06-27 -

道禄和尚被采取刑事强制措施!4人以“资助孕妇、助养儿童”为名接受捐赠,善款大多用于个人高消费

据澎湃新闻消息,有网友爆料称,“十几年间救助上百名孕妇及弃婴”的道禄因涉案被警方控制。24日,有媒体报道称,多个部门正在联合处置,包括安置其中的20余名妇女儿童。今天... 2025-06-26

- 扁鹊见蔡桓公先秦 韩非扁鹊见蔡桓公,立有间,扁鹊曰:“君有疾在腠理,不治将恐深。”桓侯曰:“寡人无疾。”扁鹊出,桓侯曰:“医之好治不病以为功!”居十日,扁鹊复见,... 2024-10-19

- 没有高尚品格和信仰,当了医生就是对这个神圣职业的亵渎。患者把人类最为宝贵的生命都交给了这个“神圣的人”,而这个人却对患者的生命不屑一顾 … 医生对病情的过度渲染实... 2024-09-16

-

清华硕士马翔宇吹响了全民反腐的冲锋号——如同指出皇帝没穿衣服的孩子

在这个信息爆炸的时代,我们每天都被海量的新闻和故事所包围。然而,有些故事,它们的影响力远远超出了文字所能表达的范畴。今天,我们要聊的,就是这样一个故事——一个清华... 2024-08-04 -

布林肯访华期间,有一些奇怪的事一直想谈谈,还是本着沉淀一段时间后再来捋,或许能发现更多的东西。布林肯访华期间发生了什么怪事?当时网络出现顶级流量的骑墙公知抛出的“...

2024-05-13

布林肯访华期间,有一些奇怪的事一直想谈谈,还是本着沉淀一段时间后再来捋,或许能发现更多的东西。布林肯访华期间发生了什么怪事?当时网络出现顶级流量的骑墙公知抛出的“...

2024-05-13 -

最近在视频号直播,谈到美国像苏联一样解体的外七条和内七条,总结起来就是十四条理由。外七条:1. 美国处于第四次世界大战的战略防御阶段三战是冷战,冷战是混合战争模式。...

2024-01-27

最近在视频号直播,谈到美国像苏联一样解体的外七条和内七条,总结起来就是十四条理由。外七条:1. 美国处于第四次世界大战的战略防御阶段三战是冷战,冷战是混合战争模式。...

2024-01-27 - 王家新的跨界狂欢王家新一直是个争议人物,比如他的官员艺术家身份,但主要的是他的书法引发争议,比如王家新书法被指“乱喊价”,一幅作品喊价1.5万到2万。这究竟是在为艺术... 2025-07-02

-

人民网下架288分女生视频,彻底撕下她的体面,原来我们都被骗了

高考放榜季,河南的小赵考取288分,全家欢呼的视频一夜爆红。母亲的一句“健康开心就好”感动了全网,甚至引得众官媒纷纷转发,称赞这种教育观。然而在有了人气以后,女孩和母... 2025-07-02 -

四个字“决策失误”能掩盖掉24亿建古城四年累计亏损超10亿背后的问题么

01央视《焦点访谈》6月27日报道了关于耗资24亿元建造的湖南张家界大庸古城调查情况。02伪古镇、古城可以说现在是烂大街的项目了,尤其是像我住在江浙沪一带,那周末古镇自驾游... 2025-07-01 - 整治形式主义,这话央国企人听过很多次。可年年讲,年年有。从会议通知到拍照打卡,从APP签到到多轮汇报,形式不但没减少,反而越来越细、越来越重。这一套操作整得大家实在不... 2025-06-30

- 人民日报6月29日头版推出金社平文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》指出,“要深化要素市场化配置改革,主动破除地方保护、市场分割和‘内卷式’竞争。”政府有引导... 2025-06-29