兵团办学习班,离开战争环境心里倒不太舒服了

朝鲜的仗打得那么紧张,但是稍有空闲的时候还和国内的部队一样,部队学文化、干部学政治理论。毛主席的哲学著作不是才出版吗?我们到兵团去是兵团办了一个理论训练班,把师团干部集中起来,一个师一个头儿,和团的干部组成一个组一起学习。

15军去的是宣传部长,还有我、王新以及44师副政委朱业奎,带着这些人去学哲学。兵团也是利用这个机会使干部得到休整。干部平日在前线可以说是日夜紧张,虽然平常有个值班制度,但关键岗位可是随时都离不开人,像作战室就时常得有人在,因为不知道什么时候就打起来了,这里要保证及时掌握情况。我们的神经总是绷得很紧张的。

兵团一搞学习,就等于把我们从紧张的环境中解放出来,虽然心情放松了,但我们倒感到不太舒服了。像那个135团的副团长武尚志,大家都叫他“武和尚”,那是个“打家”,当战士时就很能打,当班长时更能打,过去就立了很多功。他是副团长,文化程度也不高,叫他去学哲学,他就牢骚满腹,感觉到:“你叫我完成任务还行,叫我啃这个,怎么啃得进去呢?”但牢骚过后,又觉得换个环境还是蛮新鲜的。这个“学习不学习”的问题,对他来说倒成了比打仗还难做的工作。因为参加学习他就被弄到了兵团,兵团在后头那个山沟里,当然环境比较安静,吃的也比较好一点,睡的也安生一点,可以说除了敌人的飞机来,周围环境寂静得很,这和前线那个“热闹劲儿”大不相同。但是这些人并不习惯这种安静,他们习惯了战争环境,觉着还是在前线打得比较来劲,比较舒服。

武尚志按说算个典型。打起仗来,他是个英雄,几次大的战役里,他都打得比较好,但一提到学习,学着学着他总是走火,他总想问问他的前线战斗部队情况怎么样。你不让他问,他还觉着不大舒服,觉着离开前线,魂都没有了似的。所以85团把他的那个团换下来之后,人家就对他说:“你那个团已经到后头做准备了。”他就问:“我的那个团准备搞什么?”一听说是准备搞反击,他就又有点儿坐不住了。

14日、15日兵团首长告诉了上甘岭的情况以后,我们回去给他们一讲啊,他那个劲头就又来了,硬是要走。

可是武尚志这人有个特点——晕车,他平时不大坐汽车,一坐汽车就要吐。人家为了优待他,来兵团的时候是白天坐汽车,就让他坐在汽车驾驶室里,就是这样到兵团的。可那天晚上就不同了,回去是大汽车,两个政委、六个团的干部——45师的三个,29师的三个。可驾驶室里头也只能坐一个,谁坐呢?后来我们推举王新坐上去了,于是武尚志就只能坐汽车里头。汽车一开,他就又吐又闹又叫:“娘啊!娘啊!娘啊!”叫了一路的娘。他是汝南人,平时很爱唱的,调总是那个调,但随时还能编个新词,虽然文化程度不高,但唱得还是蛮好。包括我们学习过程中,只要有人说:“和尚唱一个!”他马上就来了,情绪很高。那天晚上回到军里就不唱了,硬是叫了一路娘。大家想叫汽车停停,叫他休息一下子,他又不干,怕影响赶路,结果就是这样把他拖回去了。所以说英雄也有英雄的特点。这是我们到兵团学习的一个插曲。

1989年,原志愿军第45师政委聂济峰(左二)、参谋长崔星(右一)、第45师133团团长孙家贵(右二)在空降兵某部上甘岭纪念馆的上甘岭沙盘前回忆往事

还有个典型例子就是宣传干部。军里那个宣传部长钱抵千,本来他是和我们一路学习的,后来因为前线有情况,我们提前回来了,但因为那时候44师和29师西边的87团还没有动,于是就把他们留下多学了两天。当时前线打得很热闹,他总是千方百计想办法要回去,又是提意见,又是打电话,又是找兵团政治部,到哪儿都说他这个宣传工作怎么重要,前方离了他,这个戏就唱不成了。他在使用另一种劲头上前线。最后,我们这个党小组为此开了个会,还是决定让他留下,老老实实地待在这地方!正巧那天慰问团开了慰问会之后有一个会餐,因为没让他回前线,他就拼命地喝酒,他酒量也不大,但非喝不行,谁让你不让他上前线呢?结果喝了个一塌糊涂,走路讲话都颠三倒四的。

大家做那个宜传部长的工作时,我们三个政委,那是“整”他比较厉害的,说:“我们都走,你也要留下,搞学习嘛,你搞宣传的不留下,那还行啊?”他就强调战时政治工作的宣传鼓动是多么重要:“搞这些事儿不做动员还行啊?”我们说:“难道离了你就不唱戏了?秦基伟那个出台唱的不比你好?”因为我们来的时候,秦基伟亲自一个团一个团地去动员了,所以我们就拿大道理来压这个宣传部长钱抵千。这个同志现在昆明。

因为是集中学习,所以兵团首长尽量不把前线的消息告诉我们。但是我们知道,学的过程中38军已经开始反击了,而且由于发生了情况,暴露了些问题,这个反击比较吃力,故决定由44师紧密配合38军的反击。听到这个消息,44师的朱业奎政委就坐不住了,他开始就说要回去,这下更想着,既然要打了是不是得马上回去了。

打起仗来,前线指挥所的人都不太多。像我们45师,就是一个师长、一个政委,还有一个副参谋长。参谋长当时回国学习了。44师,就是向守志师长,他有一个参谋长,政委在兵团学习,指挥所那里人很少。所以,我们在后头学习的人,表面上来讲,不得不服从上级的决定。那时候正是毛主席的著作《矛盾论》《实践论》重新发表以后,学习两论在朝鲜还是个新事,感觉还蛮新鲜的。学起来的那一会儿,思想还比较集中。可一有间隙,脑子就开小差了,直往前线开。其实这是个普遍现象,但表现的形式很不相同。像我们,因为是带队的,所以不断地嘱咐自己:“你要沉住气。”但朱业奎作为老红军,这种情绪就很容易表现出来。他的部队在那个方向展开了三个团——130团、131团,还有个87团。87团展开了一个营。这一来,前头一有个动静,对他的影响就蛮大。其实大家都是这么个心情,叫作心照不宣,但是互相都不说。

兵团对我们交代任务的时候,态度都不是那么严肃的。比如15日我和王新一起去见杜义德和王近山,还有兵团政治部主任刘宇光。去了以后,他们一见我们,首先是开玩笑:“啊!昨天你们45师前头可热闹啦,你们那儿等于太阳没有落呀!”其实就是指那夜间探照灯什么的把我们折腾了一晚上。讲完笑话才转到主题。

志愿军第15军44师师长向守志(右三),与朝鲜人民军相互交流

领导同志也是这样子的,像王近山,他比较严肃一点,但是讲到个要害问题的时候,也是很赶劲儿的。他是采取这样的谈话方式,对我们是上级对下级,但都很亲切。他给你交代个任务,讲到严酷的地方,就说:“你45师一个师被打光了,但能够打垮美军两个师,也算完成了任务,也光荣!”这样讲了以后,话题就又转过来了,说:“这可是想碰都碰不到的好宴席呀。”他又说,“那么多的部队都展开了,都想赴这个宴,现在到你们这个地方摆开了,‘酒’啊‘肉’啊是大大的有,你们看看怎么吃吧!”所以说,从上到下交代任务都不是那么严肃的。

从兵团到了军里已经是早上了,秦基伟那两个眼睛红红的,一见就开玩笑:“好好好,你们是疲劳一夜,我是疲劳三夜。大家都睡觉,睡够了再说!”什么也不谈,他就睡觉去了。睡到11点多钟,把我们叫去谈话。我们想,指挥员一定是先谈前线的情况。他不,开头是谈国内的情况,接着是谈国际情况,谈着谈着就把大家的思想都转过来了,然后,他才开始谈前线的情况。

从西到东,先谈391阵地。他说:“391阵地的反击打得好,现在看起来已经是把韩9师这个团给钳住了,而且美7师也叫44师拼命地钳住。现在已经抓住了一个点儿,这两个地方要拼命钳下去,想跑也不准他跑。”然后才讲主要45师的情况:“哎呀,这两天我这个脑子有点儿发烧,你们的那个师长比我烧得还厉害。就想着朝鲜全线都在打胜仗,都没有丢阵地,只是45师的表面阵地叫敌人占了,于是总想一巴掌把敌人扇下去。现在这个情况,我也就冷了,可你们师里恐怕还有一点儿热,也需要冷下来。”谈到我们回来了,说:“你们看我这两只眼,是不是也向我学习学习?哈哈!”因为到前边去你总是要值班,不睡觉眼总要红的。这些话穿插在谈话过程中,有的时候我们也插话。他也讲,上下指挥人员之间就是这么个谈话方式,但是任务讲的是很严肃的。

我们回去后,张蕴钰参谋长把我们叫到作战室,那里作战的时候是很有秩序的。现在翻翻那个时候的一些作战记录,确实很有味道。每天的《阵中日记》里作战的情况,包括敌情、我情的变化,每一个部队的情况、每一天的情况都记载得很清楚。所以我们还没有回到45师,只是到了军里的作战室,通过图和其他资料,就对前线一天的战场情况基本上有了个了解。军里的作战部门把哪个坑道是哪一个连的,谁负责,都记得很清楚。后方什么地方有弹药?有多少,什么时间这个弹药移动到什么地方去了,什么时间到前线,在图上都标得很详细。

那个图,你一看就能总结出经验来:第一天,敌人是31团,2个营,后来不够,又调来了韩军1个营,进攻597.9高地。炮是几点钟开始打?全线打!打到什么时候?2点钟以后到6点钟,其他地方的炮陆续就停了,而这个地方的炮声却集中了。集中的时候,军里就叫计算出这个炮弹量。

你说打了30万发炮弹,根据是什么?我们推算有两种记法:一是用黄豆计数,抓豆数数,到底打了多少发炮弹。因为炮声不停,所以就可以计算出平均数。在一秒钟内听见几响就拿出几个豆,从几点钟到几点钟之内算一个小时,计算出一个钟头的数量。当时朝鲜是10月、11月份,白天基本上是10个小时到12个小时。如果打炮,按一天10个小时计算,1个小时连前头带后头就是3万发炮弹,10个小时就是30万发。有的时候炮声还超过1秒钟6发,那也是按这种方法计算。另外,还有按响点做记录的,因为炮声不终止嘛,记点数和用黄豆计数也都是同时记录下来。这就是算敌人炮火的情况。

军里作战部门工作很严谨。哪一个连,谁负责,哪一个坑道是哪一个连防守,前方到后方,后方的弹药放置在哪里,有多少,这些弹药什么时候被移到什么地方,什么时候能送到前线,他们都知道得清清楚楚。

后来我们到了侦察部门,可是没人。以前如果想要了解俘虏的情况,就是找这个部门。这时候值班人员一看记录,说:“侦察工作走了,现在是一元化了。”那就是说,为了审俘方便,侦察部门到靠近前沿的地方去了,这样我们俘虏了敌人以后,他就能迅速来审问,以便更快地掌握情况。

军务是管实力的,仗一打响他考虑的就多了。他要给两军对阵时双方的实力做评估,以此来确定我们要放置多少实力进去才能抗衡、制胜。而从军里的这一套东西中就可以看出作战、侦察、通信、军务等方面的基本情况。军里首长我们都见了,紧张有序的是机关,机关人员工作起来很严肃。即便是战争岁月,首长们并不总是那么严严肃肃的,他们都很乐观、活泼。总之军里的事是有板有眼。

我们政治部主任车敏瞧也在,他又拉着我们讲了一大通。因为仗打起来,战时的工作就要具体化了。那时候邱少云的英雄事迹已经报到了军里,正准备给87团9连立功,他就从391高地开始讲。在朝鲜立功是先记功,等战斗间隙或战后再评功,评功以后再报,报了以后上头再审、再定。不是说一下子就记了个功、就立了个英雄。英雄都是后立的。但是像邱少云这样的英雄,车敏瞧那是抓住不放,说这是牺牲了一个守纪律的模范,一个人的牺牲避免了400人伤亡,400人伤亡和一个人伤亡的比价有多大?如果都像邱少云这样,伤亡就很小了。车敏瞧就给我们算了这个数。

后来我们也没有那么多的时间听他说了,他就把那份《快报》拿来给我们看,让我们带到前线去。那个时候的《快报》很及时,比如像44师第一天在391阵地和381阵地的战斗情况,以及45师第一天白天阻击和夜晚反击的情况,在17日我们接到的《快报》中就登出来了。战时都拿这个标准来衡量问题,已经不是平时那些刻板地讲“原则”了。

工作上,从兵团到军里都是很有秩序,紧而不慌,忙而不乱,这是军里的特点。

我们到师里一看呢,师里的干部那就不一样了。比如我们的作战指挥所,实际就是一个作战科长或者一个作战参谋,加上个师长,经常是两个人,顶多三个人,就有一张图、一部电话机,这就是师指挥所。

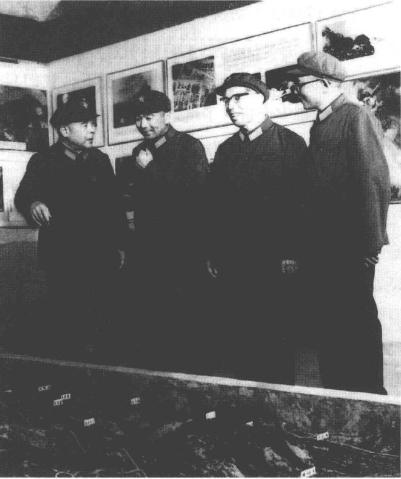

1975年聂济峰将军(右二)与崔建功将军(右四)回老部队,在上甘岭战役沙盘前

我到指挥所的时候,崔建功已经是从14日晚上开始一直到15日、16日、17日,四天没怎么睡觉了。所以我就接了他的班,说:“好啊,该你老崔休息一下了。”可他休息不成。原先我们决定的是18日停他一天,这个决策军里也赞成,我们回去以后就上下统一了。可那一天特别紧张,山腿子叫敌人占了,那么紧张的情况下弄东弄西的,老崔根本也睡不成。

我们就研究:敌人占了这个山腿子,我们又一天没有反击,敌人就以为我们大概已经被打得差不多了,这样反而能麻痹他。所以这事儿看起来不是个坏事儿,也可能是个好事儿。18日晚上,我们两个连队就趁暗夜悄悄地隐蔽到坑道里。因为在此之前,大家一直担心这两个连白天运动会很危险,所以没有放他们走。后来研究了四天的运动规律,我们发现冲过封锁线,走直线伤亡比较大,最后确定走曲线,而且不走沟底,也不走沟上,从山坡里头过去。最终我们两个连17日晚上动身,到18日的拂晓就都进入了坑道,在坑道里潜伏了一天。

我们高兴的是,在敌人进攻得那么厉害的情况下,我们只付出了两个人负轻伤的代价,两个连就都安全进入了坑道。这下心里就很踏实了,非常的踏实!于是,我让老崔喝喝酒,让他放松一下。我是不太喝酒的,我就对崔建功说:“喝了酒你去睡个好觉吧。”可19日是个大反击,他还没有睡多久就又醒了,说:“我这一觉也不过一两个钟头,在那儿眯了一下子。”这就可以看出,这一次反击,大家都是很关心啊!

晚上大家就都开始值班了,没人睡觉。我们从17日开始,18日、19日、20日,一直到21日,五天五夜,除了在作战室迷糊一下,几乎没有入睡。可是到22日,我是饭也没吃,足足睡了18小时。大体上前线的指挥员们都是这样的情况,总之心里很高兴。