当我们思考宇宙万物是什么,通常会去想宇宙是由什么组成的?宇宙的最小单位是什么?原子?夸克?还是弦理论?似乎并不能很好的定义一个最小单位。

然而,一切事物的表象皆为相,如果我们见相非相,去透过现象看本质,就可以换个视角,不去找寻“最小”单位,而是去发现宇宙万物的“基本”单位,或者说“基本关系”。

宇宙万事万物,其实都是由关系组成的。从宇宙任意个体出发,它与万物的所有关系,看似纷繁复杂,其实只由三种基本关系类型组成,且遵循相似或者说分形的演化规律。

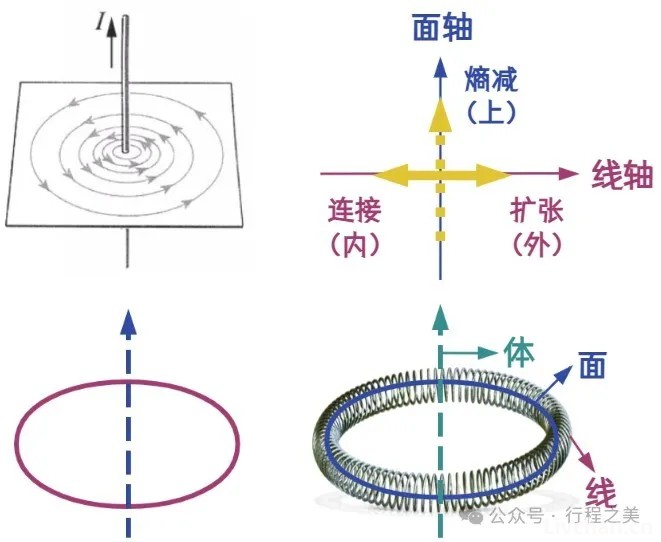

这三种基本关系就是:

个体与个体的关系,线性关系。

个体与群体的关系,面性关系。

系统与个体的关系,体性关系。

当我们面对这个世界,无非就是“一对一”或“一对多”的关系。而后者“一对多”的“多”,又分为两种,是松散的群体(一堆个体的合集),还是有序的整体(一个系统)。后者其实又形成了一个新的个体。

所以第三种关系,系统与个体的关系,其实也是另一种层面上的个体与个体的关系,只是两种个体的维度不同,所以代表另一类基本关系。

严格来说所有的个体也可以向内拆分为系统,所以其实也没有绝对的线性关系,而都是复杂的面性和体性关系。只是我们在考虑个体与个体的关系时,可以抽象出主导的线性关系。

每一种基本关系,都有两种对立的方向,本质类似,但不完全相同。

线性关系是横向的,一端是外,代表自主与扩张,改变外界;另一端是内,代表连接与适应,改变自己。在更大层面上,个体与个体的关系,其实也是个体内外交互,我与非我的关系。

面性关系是竖向的,一堆不同的横向线性关系,就组成了面性关系图。方向一端是上,代表熵减,本质也是个体改变外界而让周围环境趋于有序、趋于整体;另一端是下,代表熵增,也代表个体适应环境成为群体的一员。

体性关系是纵向的,当面性关系图成为一个有机整体系统,可投影为单一新身份,形成了纵向的高度,一端是升,是系统结构;另一端是降,系统投影为新个体身份(小我)。以新个体身份为出发点,寻求自主,将纵轴横过来,重新建立与其他个体的新线性关系。此时新线性关系中的“内”如果向内一个维度扩展开来,就变成了前一维度层面的体性关系(系统与自我)。

面性关系可以看成个体升维到新身份的中间过程,从松散群体跃升到新系统。所以三种关系不断循环,层层递进,反反升维。

线性关系两个方向的正反合是熵减,当个体既保持自我又适应一个整体,就实现了整体的熵减。

面性关系两个方向的正反合是升维,当个体与群体统一一致,就实现了个体的升维。

体性关系两个方向的正反合是自主,当系统与个体统一一致,就实现了个体的自主。

宇宙万物的演化就是不断在新维度上正反合的过程,且带有天然的指向性,即自主性,熵减性,趋光性(升维倾向)。

但有趣的是,想要实现正反合的升维,个体就要逆天然指向性在每种关系中做反方向运动。

在线性关系中,虽然个体天然倾向于自主与扩张,但是如果想要实现熵减,个体就必须要让自身去连接与适应外界,在线性关系中反向运动。

在面性关系中,任何个体天然都会倾向于让自身周围的环境熵减,即个体具有熵减性倾向。即便是非有机体,也会出现“自组织(涌现)”现象而熵减。但个体小环境的熵减需要能量的持续注入,从而意味着更大环境的熵增。

在反方向,是熵增,个体因为适应群体(别人的熵减)而感受到熵增。虽然个体天然倾向于熵减,但是如果想要实现升维,并不能一味让环境都适应自己(小我),而是也要与群体连接与适应,在面性关系中反向运动,把自己放在更大的自我身份(大我)中,才能真正升维至一个系统。

在体性关系中,虽然个体天然倾向于升维,但如果一直向高处攀升,就只能是系统的一员而不是系统本身。反而要让自身成为系统的投影,去承载系统中所有部分的需求,看似是降维投影,实则把自己与系统视同,才能实现真升维下的自主。以此新身份展开对外互动,将纵轴横过来变为新的横轴线性关系,才发现原先的系统变成了自己的内部,而自己又开始了对新系统的攀升之旅。

以一个例子来理解这三种关系。比如一个人加入一家跨国公司,当他面对其他人时,一开始的关系是二元对立的线性关系,我如果绩效超过团队其他人,年终奖金就也会比别人高;如果公司给我的工资提高,公司利润就降低了。在线性关系中,只有两种对立的方向,自主(扩张,我改变外界)与连接(适应,我改变自己),我赢你输或反过来。

那么如何双赢?所谓双赢,其实是我在这个面向上扩张一部分,而在另一个面向上适应别人一部分,综合多个面向达成双方满意的状态,也就是说,引入第二条轴(升维),通过面向的拓展,从线延展到面,在新的面性维度,可以把线性的二元对立进行正反合,在面性达到统一,反反升维。

比如我与团队的关系,从单一的竞争关系,升维到面性人际关系,不但包含竞争,也包含合作、共同成长、情绪关系等等,虽然表面看起来还是我与他人的点对点关系,但其实已经从单一的线性关系,升维到了综合的面性人际关系。更常见的是,我面对的不是一个人,而是周围环境中所有要素构成的群体合集,比如下属、上司、其他部门员工等等。这些都是面性的个体与群体的关系。

如果想要将松散的团队升维至真正的公司系统,除了通过规章制度、企业文化等让团队整合,每个人不能一味的让其他人只服从自己的个人利益,而是要将公司利益摆在个人利益之上,在偶尔个人利益与公司利益冲突时选择公司而非个人。这样整个公司才能上下一心,成为一个真正的系统整体。

最后,当我在公司系统中不断升职攀升,如果我总是把公司看成比我更大的系统,向上仰望它,就只是公司的一名员工。当我成为部门经理或总经理,代表公司签字以及做决策,肩负公司所有员工股东的利益,我不再向高处仰望,而是通过自己的行为把公司的所有诉求去下降落地,此时我反而代表了公司,公司与我达成统一,互为投影。我感受到了以公司身份行动的自主影响力。

比如我签字一个合同就代表公司几个亿的订单,这个新身份下的自主影响力也许远超我作为个人的影响力。看起来是公司(系统)降维投影了我,其实我的身份发生了改变,系统成为我新的身份,我反而升维了。

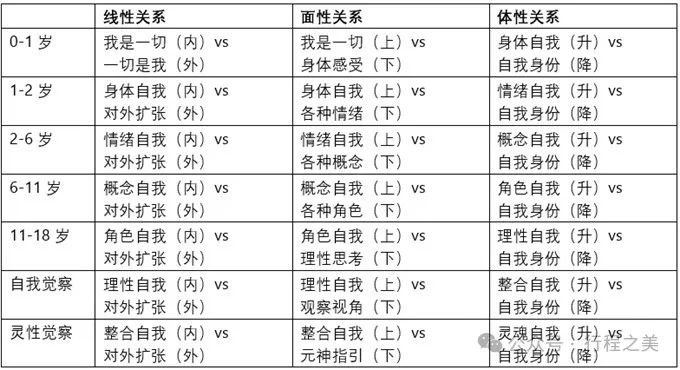

再举一个例子,其实人的成长,就是自我身份认同的不断升维,在这三种关系上演化攀升。每一层新的自我认同,都包含了之前所有的自我认同,但扩展了在新维度上的认同。

每次自我认同升维的过程,都会经历内外交互(线性关系)、先整合再混乱(面性关系)、然后跃升投影(体性关系)三个阶段。可以参考下面的表格。

比如一开始婴儿以为我就是一切,外界都随着自己的需求转动。但他逐步发现身体的感受和其他的感受是不同的,在1岁左右婴儿会打破混乱建立新的自我认同,认为身体代表自我。后来婴儿又会发现,除了身体的感受,出现了另一类不同的感受,那就是情绪,到底情绪来自非我还是自我?通过整合,在2岁左右孩子把情绪纳入自我认同,也就是对自我身份的认同扩大且升维了。

2-6岁,孩子进入了语言和心智的世界,自我身份除了包含身体与情绪,会扩大到关于自我的概念,这个阶段孩子最喜欢说的一句话就是:“这是我的”。

6-11岁,伴随着对规则的认知,孩子可以接受不同的社会角色,终于开始看到别人的视角,从自我中心转变为社会中心。孩子可以根据不同环境扮演不同的自我角色,比如在学校里是学生,在家里是孩子,在朋友家是客人,并逐步将这些不同的角色身份都认同为自我的一部分。

11岁以后,随着对规则的抽象和反思,孩子意识到社会角色是外在表现,而开始思考真正的自我代表什么。自我身份认同又一次升维,从角色自我转变为理性自我,在冲动之上增加了理性思维。

随着自我认同进一步成熟,人总会或多或少在面性关系上与自身的情绪和想法交互,一方面想控制情绪与想法(向上熵减),另一方面进行自我接纳(向下熵增)。

人会渐渐觉察到,所有的感性与理性、行为与想法,都只是自我的一部分,但我的想法并不代表我这个人,我可以观察到自己的想法与情绪,让它们来来去去而不被它们控制,此时自我身份认同升维到一种整合、辩证、觉察的自我。自我身份认同的升维,是不断去中心化、从小我扩大到更大自我的过程。不过就算有越来越升维的自我认同,人还是时不时会产生各种内心的冲突,这些冲突就来自于自我身份系统中不同维度或不同面向的自我(比如情绪与理性)之间的整合过程。严重而无法整合的冲突可能导致自我认同系统崩溃分解,比如产生心理疾病。

在整合自我之上,有些人还会逐步在面性关系上发现,除了自己的想法,还能观察到更大自我的指引与智慧,比如直觉与热情、内外的巧合碰撞等等。如果追随灵魂的指引并在此面性关系上正反合自我统一,身份认同就可以进一步升维到灵魂自我,以灵魂视角看待人生。

人与人之间的关系也发生在这三种基本关系之上,单一诉求的关系可抽象为线性,但人际关系大部分为面性的复杂多重关系。此外根据不同的角色与目标,人群会构建不同的系统与组织进行运作,有些是松散的群体(面性关系),有些是结构化的系统(体性关系)。不过所有人与人的关系只能在双方都拥有的维度进行连接。

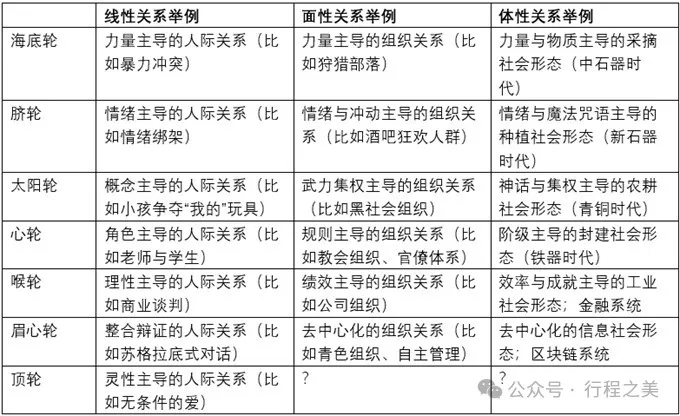

比如当孩子还不具备理性自我维度之前,与他讨论微积分就无法建立有效连接;同样的,当一个人没有进入灵性觉察阶段,也无法与他沟通理性之上的感受,最多谈论灵性在理性维度的概念投影。所以,各类不同的线性、面性或体性关系,其实根据参与个体的维度层次变化,也遵循类似的升维发展轨迹。我们可以用七进制大概区分并举例说明,比如用七脉轮作为七种阶段的名字。

注:人与人之间的关系是复杂的,同时涵盖三种基本关系。这里列出的线性关系举例是指单一面向关系为主的抽象线性关系;面性关系举例以大部分群体组织关系为例,但在不同的应用场景中,这些关系也可能以体性关系呈现,比如当组织结构形成的系统与个体发生交互时,就变为体性关系;体性关系举例以社会形态为例,但严格来讲,社会形态也可以看为松散群体(面性关系)而非完全结构化的系统(体性关系)。

面性关系以组织中群体遵循的共同价值观的维度体现出组织自身的维度。社会形态的发展以当下社会中主导人群的自我认同维度为基础,遵循人的身份认同相似的升维发展轨迹。

比如,在中石器时代的采摘社会,社会形态以力量为主导,相当于人的身体自我阶段;新石器时代的种植社会,情绪主导,相当于人的情绪自我阶段;工业社会中理性为主导,相当于人的理性自我阶段;而迈入信息时代的当下,主导人群从理性慢慢走向整合自我阶段,部分人走向灵性觉察阶段,所以各种自我觉察、身心灵知识爆炸,逐步占据人们更多的关注。

在自主性、熵减性、趋光性的指向性驱动下,宇宙由简单演化至复杂,不断在三种基本关系中升维演化、循环递进。个体的自我认同不断扩大、不断去中心化,从私我走向群体、社会、自然、时空、多维、宇宙。

个体在不同面向拥有不同阶段的基本关系,每种关系也能向内外拓展形成分形套叠,综合形成复杂的多重关系。

但由于万事万物的关系都可以抽象为三种基本关系的演化,所以通过关系为出发点,我们可以化繁为简,去抽象出万事万物发展背后所遵循的相似的发展规律。

来源:行程之美