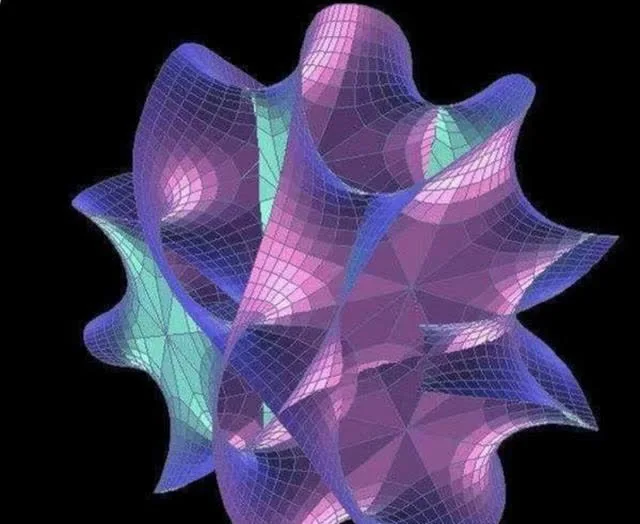

宇宙的基本运动,是螺旋。从螺旋运动,我们可以发现时间和空间的本质关系,也能看到万物演化的基本规律。

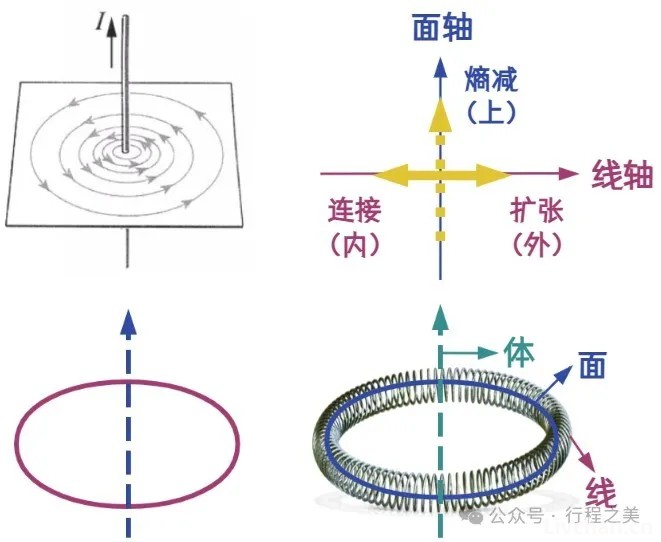

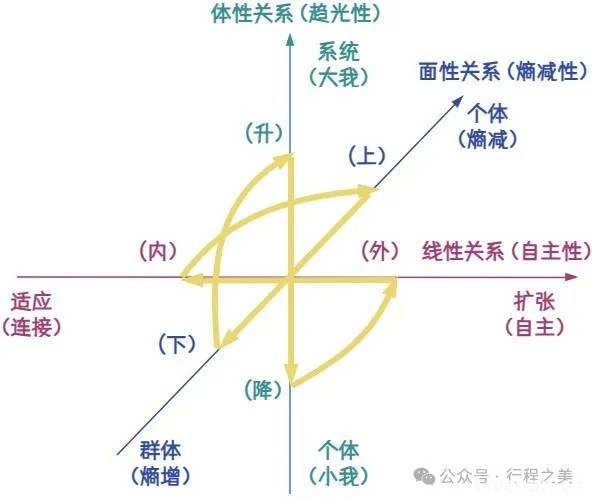

最简单的螺旋升维,是磁力线与电流的关系。从正前方观察这个图的二维投影,就变成了十字坐标系。在第一条轴上做往复运动(其实是螺旋运动),却指向了第二条轴的方向,这也是正反合升维的本质。

如果把第一条线,看成是由更细的螺旋线围绕而成,就会有三条线。当螺旋运动使得线上的张力较大时,螺旋指向的第二条线会自动也变成螺旋曲线,让整条线回归松弛,然后又指向了第三条线。

比如,下图的螺旋硬毛藻,本身是螺旋旋转而成,但自身又卷成了螺旋线,透出了中间的直线,所以一共三根线,一实(线轴)、一显(面轴)、一虚(体轴)。

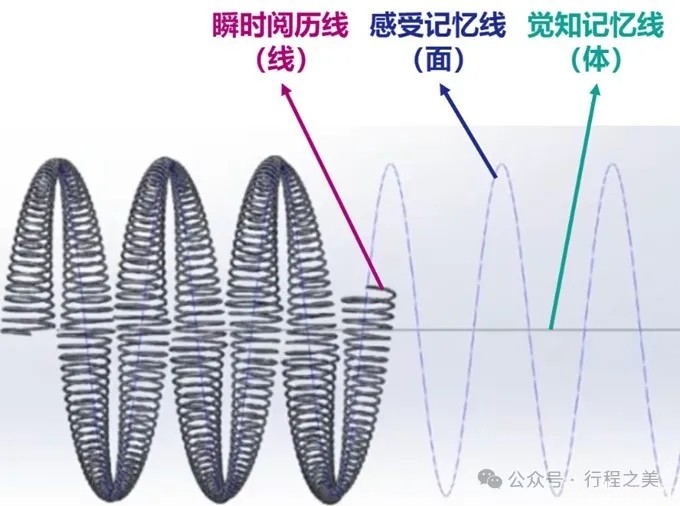

人对时空的感知,也有类似这样的三条线,分别是瞬时阅历线,感受记忆线,与觉知记忆线。

虽然螺旋套叠升维可以无限延申下去,正如同宇宙不同维度之间的关系,但是从本质来看,只有三大基本类型,也就是宇宙基本三进制:线、面、体。抽象出这三个方向,就得到了立体坐标轴,也是描绘宇宙基本三进制的立体螺旋图。

(参考阅读:《宇宙万物的关系》)

空间与时间的关系,类似磁力线与电流的关系。

瞬时阅历线,是人在每个当下通过感官获得的体验感触点的累积,类似磁力线一般螺旋运动,圈出了我们能感知到的阅历空间。人的感官,分为对外感知的五感(眼耳鼻舌身)和对内感知的意识。瞬时阅历线,就是不断在对外和对内的体验感触点上螺旋旋转,对应立体螺旋图中线轴的外内两个方向。

我们从外界接收的外体验信息流,会不断被内意识处理转化为内体验;反过来,我们内部的需求和认知,也会影响我们聚焦外体验的角度,从而影响收获到的体验感触点。

这条螺旋线隐含的中间那条轴,是我们主观体会到的瞬时时间。人在每个当下的注意力是一个有限的空间,如果我们非常专注,追着一个聚焦点随着它去深入体验,不去主动改变注意力的方向,瞬时阅历线在螺旋运动时就好像走的直线或者半径很长的圆,这样注意力的横截面就很宽,那么相应的这个注意力空间的瞬时时间,就会显得短,也就是人不怎么体会到时间的流动。

这就是为什么,我们在做喜欢的事情时,感知到的时间短,比如读喜欢的书也许不知不觉读了好几小时,但是我们却觉得没过多久,这就是心流模式。

相反,如果我们做不喜欢的事,要调动很多意志力去转换聚焦点方向、避免痛苦,那么阅历线就会以很小的半径去螺旋缠绕,注意力的横截面就很窄,人体会到的瞬时时间就长,会觉得坐如针毡、度日如年。

由于半径小,其实收获的瞬时阅历线也许并不长,远低于心流状态下的阅历线,但意志力的调用影响瞬时阅历线的半径,造成内在体会到的瞬时时间与外在客观时间不一致。

此外,瞬时阅历线上体验感触点的累积取决于人的心态是否开放接纳,如果像海绵一样去积极吸收,就能收获很长的瞬时阅历线,如果是消极抵抗状态或不专心,留下的体验感触点就少。人们常说要“专注当下”,其实就是对瞬时时间的反向应用,如果我们每时每刻都专注于当下的瞬间,压缩注意力空间里的瞬时时间、放大注意力横截面、尽可能覆盖各种体验感触点,就能进入心流模式,收获很长的瞬时阅历线。

然而,瞬时时间的体会只发生在那个当下,当瞬时阅历线进入到我们的中期记忆系统,会被大脑二次加工,瞬时阅历线会重新进行螺旋缠绕,在熵减的驱动下抽象为第二条线,此时中间那条轴不再是瞬时时间,而变成了感受记忆线。

感受记忆线,是从瞬时阅历线的体验中抽象出来留在记忆里的内心感受感触点,其中包括相对理性的感受,比如认知,也包括相对感性的感受,比如情感。感受记忆线,形成了我们在中期记忆中对阅历事件的时间感受。

还用刚才的例子,比如读喜欢的书,虽然读了几小时但主观瞬时的感觉好像没过几分钟,可是如果我们回忆读过的内容,也许跟随书中的主角走过了荡气回肠的一生,会觉得这段记忆很充实。这是因为在读书时注意力横截面宽,瞬时时间短,但在脑中形成感受记忆线时,瞬时阅历线重新缠绕,抽象出很多感受感触点,排列为较长的感受记忆线。

感受记忆线,虽然是阅历线空间中的时间,但也可以看成另外一个维度上的空间,内感受空间中的路径。时间是空间变化的速度,如果把这个速度看成一个新的维度,计算这个速度的变化,也就是加速度,就可以得到这个新维度的时间,也就是觉知记忆线。

随着时间的流逝,感受记忆线在大脑中也会慢慢重新螺旋缠绕,从内在感受感触点中抽象出觉知感触点,形成觉知记忆线。感受记忆线在面轴上做上下方向(熵增熵减)的螺旋运动。

在熵减驱动下,如果我们不去主动提取觉知感触点,感受记忆线缠绕的半径就会很大,也就是很多感受记忆只剩下了一点点觉知精华,人在长期记忆中就会觉得空虚、无意义,觉得过去的日子虚度年华。

举个例子,假设一个流水线工人并不喜欢他的工作,每天很辛苦,坚持了10年,由于各种负面情绪,他的感受记忆线会比较长,人会显得苍老,然而他并不觉得自己从工作中收获了很多,也就是觉知记忆线很短,在回顾这10年的时候,会觉得时光飞逝般的空虚,好像每天只是在无意义的重复。

这样的反差感,是感受与觉知两种记忆线带来的不同感觉。

反过来,人其实可以主动去对感受记忆线进行整理总结,变为觉知。

一方面,允许负面情感触动点的流动,看起来是熵增,其实是让感受记忆线走半径大的螺旋线,将一大段负面情感记忆凝萃熵减为一个核心觉知点,相当于压缩了这部分记忆。

另一方面,我们看待感受记忆的角度会引领着感受线向不同方向螺旋缠绕。如果我们的视角单一,感受线走的就是直线方向,或者半径很大的圆;如果视角方向较多,感受线螺旋运动的半径就小。

在同样的感受线长度下,螺旋半径越小,经常换角度看问题,抽象出的觉知感触点越多,形成的觉知线就越长。看起来觉知感触点多是一种熵增,但其实是对感受记忆线的有效抽象提炼,使得整体记忆线由感受线升维至觉知线。

此外,我们学习的很多知识,如果不进行整理内化,大部分会停留在感受记忆线中,随着时间而淡忘,只有经过内化凝萃变为觉知进入到更长期的觉知记忆线,才能变成真正属于自己、能够知行合一的认知。

人对于时间的主观感知,取决于哪条线占主导。大部分人的主导记忆线,是感受记忆线。但如果一个人经常去抽象提炼觉知,他对记忆的聚焦重心就会更加放在觉知记忆线。觉知记忆线是对感受记忆线的升维并且更短,所以人的心态一般就会比感受记忆主导的人更为年轻,而且更加关注当下和未来,而不是感受记忆线中包含的那些过往缺失的印记。

觉知记忆线在体轴做升降方向的运动。

一方面,觉知记忆也可以进一步抽象升维,到更高维度的记忆线,比如境界与视角;

另一方面,我们在生活中也不断的调用觉知记忆来指导我们的行为。

通过有意识的去降维实践这些觉知感触点,我们才能在不断的调用和自证中,强化对觉知记忆线的聚焦,并且在瞬时阅历线的累积过程中,去收集更多未来能转化为觉知记忆线的感触点。

来源:行程之美