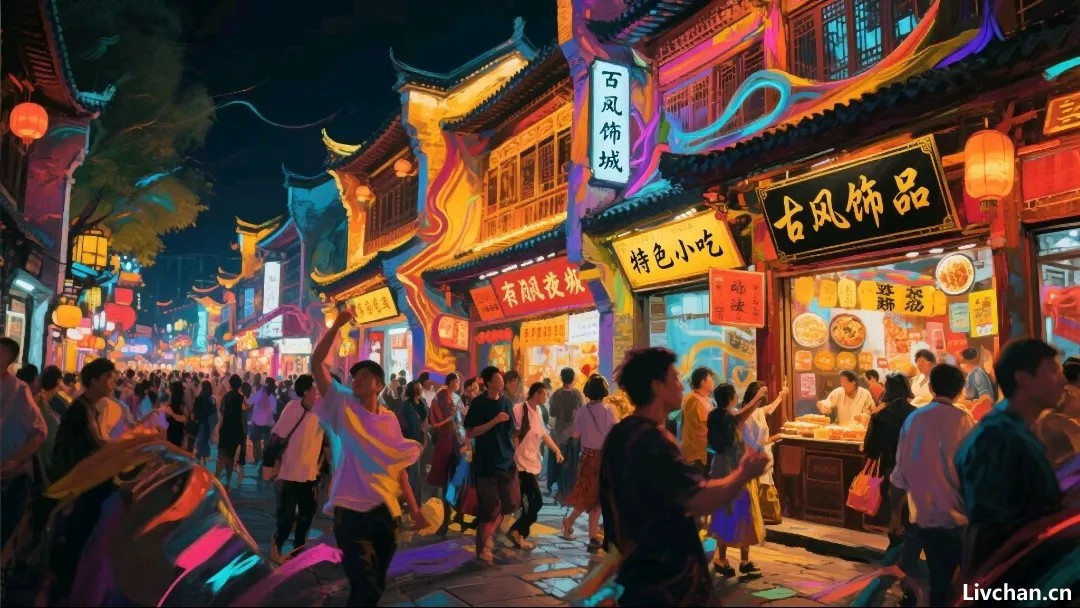

▎夜幕降临,华灯初上,全国各地涌现出一座座号称"不夜城"的文旅街区。它们披着"国潮""古风""沉浸式"的外衣,用绚丽的灯光、仿古的建筑、熙攘的人流,营造出一派盛世繁华的景象。然而,当游客走入其中,却发现这里既没有"不夜"的灵魂,也没有"城"的底蕴,只剩下千篇一律的小吃摊、粗制滥造的表演和过度美化的打卡点。这场看似热闹的"不夜城"狂欢,本质上是一场精心设计的"跳大神"——用浮夸的表演掩盖内里的空洞,用虚假的繁荣透支未来的信任。那么,究竟是谁在制造这场幻象?

01

资本的魔术

文旅项目的"快餐化"生产

在资本的眼中,"不夜城"不是一个文化项目,而是一个可以快速复制、快速变现的商业模式。于是,我们看到:

"Ctrl+C/V"式开发:同样的仿古建筑、同样的灯光秀、同样的"网红小吃街",从北方到南方,从东边到西边,几乎一模一样。资本不在乎文化差异,只在乎能否最快回本。

流量至上,内容空洞:为了迎合短视频时代的传播规律,"不夜城"的设计逻辑变成了"怎么拍好看怎么来",而非"怎么体验更好"。巨型月亮、悬浮楼阁、人造雪景……这些"出片神器"的背后,是文旅体验的彻底异化。

开业即巅峰,后续无人管:资本追求的是短期回报,因此许多"不夜城"在开业时砸重金营销,吸引第一波客流后,便迅速陷入管理混乱、服务下滑的困境,最终沦为"一次性景点"。

资本的游戏规则很简单:快速进场,快速收割,快速离场。至于文旅产业的长期发展?那不是他们关心的问题。

02

政绩的焦虑

地方文旅的"跟风病"

地方政府需要旅游经济的增长,需要城市名片的打造,于是,"不夜城"成了最便捷的答案。然而,这种"跟风式开发"带来了三大恶果:

千城一面,毫无特色:A城的"不夜城"火了,B城立刻照搬,C城再复制……最后,全国各地的"不夜城"像是一个模子刻出来的,游客走进去,甚至分不清自己到底在哪个城市。

重建设,轻运营:许多地方政府把大量资源投入前期的硬件建设,却忽视后续的运营管理,导致项目开业时轰轰烈烈,半年后门可罗雀。

数据好看,体验糟糕:为了证明"不夜城"的成功,地方政府往往强调"客流量突破XX万""旅游收入增长XX%",但真实的游客体验呢?拥挤、宰客、低质表演……这些却被选择性忽视。

当文旅发展变成一场"政绩竞赛","不夜城"就注定只能是一场表演,而非真正的文化盛宴。

03

消费者的狂欢

打卡时代的"表演式旅游"

在这场虚假繁荣里,游客真的无辜吗?未必。社交媒体的崛起,让旅游的意义发生了异化——人们不再是为了体验而去旅行,而是为了表演旅行而去打卡。

拍照>体验:游客更关心的是"这个角度拍出来好不好看",而不是"这个表演值不值得看"。

跟风>探索:哪里火了就去哪里,至于这个地方到底有什么文化内涵?不重要,重要的是"别人都去了,我也得去"。

速食>沉淀:游客希望用最短的时间"刷"完最多的景点,于是,"不夜城"只能提供最浅层的刺激,而非深度的文化体验。

当旅游变成一场社交媒体的表演,文旅项目自然也就沦为"背景板",而非真正的目的地。

04

监管的缺位

谁在纵容这场泡沫?

在这场"不夜城"的狂欢中,监管的缺位让乱象丛生:

虚假宣传横行:某些项目打着"XX团队打造""XX级景区"的旗号,实际却是草台班子拼凑而成。

消费陷阱遍地:高价低质的小吃、套路满满的"互动游戏"、缺乏管理的卫生问题……游客的权益谁来保障?

行业标准缺失:什么样的"不夜城"才算合格?谁能确保文旅项目的长期运营?目前,这些问题仍无明确答案。

没有规则的游戏,最终只会演变成一场闹剧。

"不夜城"本应是城市夜晚的灵魂——它可以是市井烟火的聚集地,可以是文化创意的展示窗,可以是市民休闲的生活场。然而,当下的许多"不夜城",却更像是一场资本、政绩、流量合谋的"跳大神"表演。

要打破这场虚假繁荣,必须回归文旅的本质:

文化是根,而非道具——真正的"不夜城"应该扎根于城市的历史与生活,而非靠灯光和仿古建筑堆砌。

体验为王,而非流量——游客的满意度,才是衡量文旅项目成功与否的标准。

长期主义,而非短期收割——只有真正用心运营的项目,才能经得起时间的考验。

否则,当泡沫破裂时,剩下的只会是一地鸡毛,和无数失望的游客。

来源:文旅阿优