曾经有一位友人,说我这几年大运在破军。破军变动太剧烈,动上加动,博而不专。容易什么都得不到,两头空。最后受挫,就会去学哲学。

果真如此,应了他的卦象。(笑)

深夜难眠,那今天我们就来聊聊道。

我之前谈过自己的道,但只谈了求道的方法,没谈道是什么。

这里放上我对道的一些拙见,如有错误,还请各位老师指出

下面正式开始。

道最早的意义是什么?

道就是指一个人,对旁边的的岔路口目不斜视,正直坚定的走在大路上。

(最早的“道”的写法)

注意看,古代的路和现在的路不一样。

现在的路往往是拐弯抹角的。像一些方向感差一点的人,离开了导航就会迷路到找不着北。

让我们来看看鲁迅对路的起源是怎么说的?

世上本没有路,走的人多了便成了路。

“车同轨,书同文,行同伦”。秦始皇的一大功绩就在于修路。

那在秦始皇还没有下令之前,路是怎么样的?

都是老百姓踩出来的。

看到这里有些读者已经开始明白了。

大道至简。子日:“道不远人。人之为道而远人,不可以为道。”

这句话就是在说,道往往是在人的生活之中。

我们要寻找道,就要看前人总结的经验,走前人走过的路。

而这就是我们学习历史的必要性。

像是有一些同学,吐槽大学课本,为什么前面要有那么长的篇幅去介绍历史起源。

(图为中医基础理论目录节选)

难道你了解一个人不是通过他之前做了什么事,发生了哪些事情?哪些节点让他成为现在的样子?他有过哪些成就?这样一个思路去了解的吗?

放在书上也一样。

我们还可以再举例。

《弟子规》中有记载,“晨必盟,兼漱口,便溺回,辄净手。”

这样的记载,难道是古人发现了细菌?因为手上有细菌,怕细菌污染了食物,所以饭前要洗手?

不。

这是一代代相承的经验总结。是祖先们不断走路跌跌撞撞,试出来的真理。这就是道。

道不远人,说的就是这个意思。

就像有很多人在问,如何养生?

养生其实很简单。生指生命。

顺应天性,即为养生。

渴了你就喝水,困了就睡觉。植物有生长化收藏,人也一样。早上是阳气生发之际,就应该活动筋骨,顺应生发之势。晚上阴升阳降,于是平躺在床上,感受自己的体温慢慢变低,入睡。

好,书回正传,我们继续看道。

孔子对于道的解释还有下一句。

君子素其位而行,不愿乎其外。

这是在说什么?

这不是再说我们前文提到的,对旁门左道目不斜视的状态吗?

由此我们可以总结,道是一种指宇宙的本体,及其亘古不变规律。而施行道的方法,就在于有遵道而行的信念。

那道有没有可以系统学习的方法呢?

有。

传授我们大道的人,叫“师”

师者,所以传道受业解惑也。

这里的道,指的就不是我们平常在学校所学一加一等于二。很多人都误解为这个意思,老师就是照本宣科的念课本。

其实不是这样。

孔子对于老师的定义很严格。

“记问之学,不足以为人师”

只能宣讲课本的人不能够称为老师。

君子既知教之所由兴。又知教之所由废。然后可以为人师也。当老师不是那么简单的事情。

为什么古代将老师尊称为师傅?

师者如父。

师傅都是要传授徒弟“大道”何在,教你如何安身立命之本的。所谓“一日为师,终身为父”。

孔子认为,这样的才叫老师。

因此,也有了一个成语,叫“尊师重道”。

尊师和重道是相互的。

当你真正的敬爱老师时,老师才会愿意传授你知识。同样的,当你对老师态度不端正,可谓是心不诚。心不诚,从根子上就坏了,那这么还能学道呢?

面对老师,仪容仪表整洁得体,这就是对于知识的尊敬。对你以后安身立命之本的尊敬,也是对自己的尊敬。

所谓从小细节处见人品。

上述所说,也是道的一种体现。

道在人身上的体现,就叫做德。

我们常说,“厚德载物”。

一个人凭借运气得来的钱财,也会凭借运气散去。

因为德不配位。

财多了,德没有,他受不住。

受不住的财终将散去。

求财,求之有道,得之有命,是故求无益于得也。

求德,求则得之,舍则失之,是故求有益于得也。

向外求财,不如向内求德。

最后,

道不会偏离生活,生活也不会偏离道。

你遵守天地之大道,社会之浪潮,先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。不逾矩,不偏离本位。遵道而行,不半途而废。

你也不必追求功名利禄。当你成为君子时,自然就会有一双双人民的手,把你扶到你应有的位置,

发光,发热。

道微暹说解释道的含义:

《道微暹说》的灵感,来自于《黄帝内经》“至道在微,变化无穷,孰知其源”,今天我们讲其中的“道”:

道,本义为道路,位于地面之上,行之而成!桃李不言,下自成蹊。

万物之理,古人称之为“道”。“道”的源头在中国哲学、文化和宗教中具有重要地位。“道”最早出现在《周易》中,被视为世界万物的根本规律和道路,是万物之母,天地之父,是一切事物的根本。

天之道,自强不息,利而不害。地之道,厚德载物,厚道也。圣人之道,为而不争。

在道家看来,“道”生万物。所谓“道生万物”,至少包含有两个内容,一是“道”是万物的源头,即天地万物皆源自于道,如《道德经》中讲“道生一,一生二,二生三,三生万物”,正是此意。二是无论是天地还是万物,皆需要遵循“道”之法则,才有可能生生不息。否则,背离“道”之规律,就会很快消亡。

“道法自然”,生成万物,又含于万物,遵循事物自身发展的规律,顺应自然而然的道路。所以人要顺天道而行,按规律办事才能无往而不利。

我们客家人最为重视的一项社会道德准则是“孝”道。孝乃为人之本,是子女对父母、晚辈对长辈的一种善行和美德,以及应具有的道德品质、必须遵守的行为规范和应担负的责任。

每个时代、每个人都有自己的“道”。从古到今,积善行德都是一件功德无量、造福子孙后代的大事。

其实,“道”是多义性的,不同的人会悟出不同的、多层面的答案。正所谓,一把钥匙开一把锁。

“道微暹说”的“道”在“微”认为最高深的道理往往蕴含在细微之处,在看似平常、微小的事物或细节之中,需要我们用心去体悟和察觉。探索的道路没有尽头,我们要永不停息地追求真理与进步。

鲁迅先生说“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”

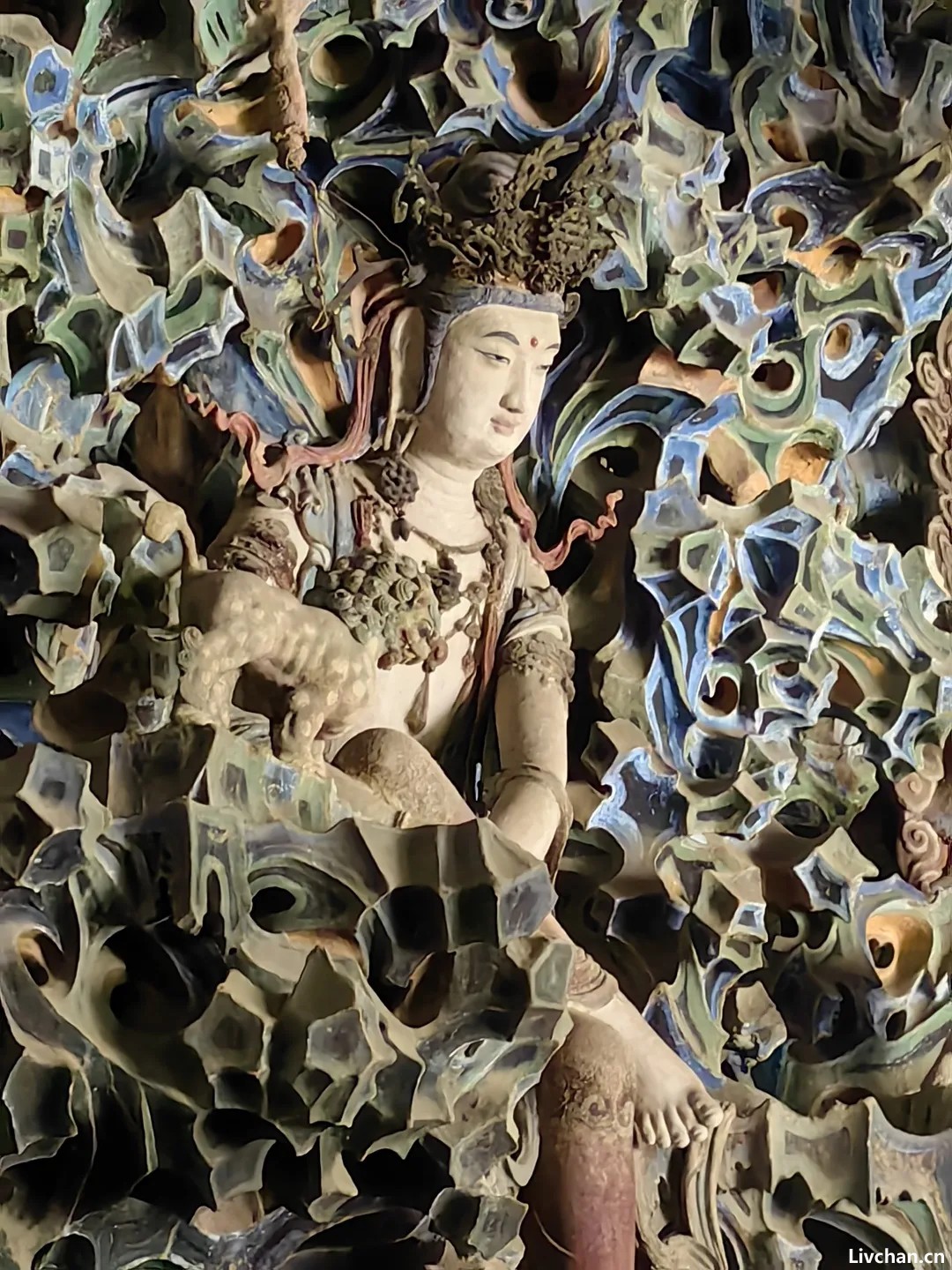

来源:藏山道、道微暹说、文中照片来自正定隆兴寺