来源:国学文化普及、生活录

北宋熙宁七年(公元1074年),苏轼任密州的知州,在穷乡僻壤里潇洒度过了三年时光。创作出了《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》、《水调歌头·明月几时有》等宋词名作。

三年期满后,苏轼离任,写了《和孔密州五绝》,回赠继任知州孔宗翰。在表达了对继任者情谊的同时,抒发了人生如寄的感叹。

下面要谈到的,就是其中的第三首《东栏梨花》。

一、《东栏梨花》赏析

《东栏梨花》——北宋·苏轼

梨花淡白柳青深,柳絮飞时花满城。

惆怅东栏一株雪,人生看得几清明!

诗作意译:淡白色的梨花开放的时候,柳树枝条已经变成了深绿。在柳絮随风飞舞的时节,梨花也匆匆开满了密州城。东栏下一株孤独的梨花,绽放出雪白,只有它将这人世间看得“清明”。

诗的第一句是从颜色来写梨花与柳树,暗示季节的更换。初春时节的柳叶是嫩绿色的,只有到了暮春才会变成黛绿。而梨花开在春末夏初的季节。

诗的第二句从动态上来写柳絮和梨花树,重复提到第一句中的两种事物,达到往复抒情的目的。柳絮成熟后,遇到微风就会漫天飞舞。代表着属于它的季节已经过去了,梨花也及时占满了密州城。

第三句点破第一句中的“伤春”之意,直接说惆怅。诗人站在东栏下见到的一株雪白的梨花,它和别的“淡白梨花”不同。别的梨花都忙着与柳絮争春,它却独自静静地呆在一个角落里,仿佛是在为春天的离开而伤感。

末句回答了第三句中梨花“感伤”的原因。那是因为它看厌了寒来暑往,季节的更替。发出了岁月漫长,生命短暂的叹息。

诗中的柳叶、梨花既代表着不同的季节的更迭,也代表着两任密州知州的替换。这首诗是为了唱和新任知州孔宗翰而作,因此柳絮飞舞,梨花满城代表是苏轼和孔宗翰二人“唱和”之情。

至于“东栏”下的梨花,一般认为指诗人自己。不过我却认为,也可以理解成是孔宗翰。孔宗翰是孔子四十六代孙,官至刑部侍郎。从有限的史料上看来,他是一位政声颇不错的清官。

诗中柳叶、柳絮代表的暮春,也就是即将离任的苏轼,而雪白的梨花,代表的则是将来到来的夏天,即孔宗翰本人。宋朝官员三年一任,前后任职务上的交接,实属平常。

一般的后任都是“淡白梨花”。当代表前任的柳絮,尚在漫天飞舞时,代表后任的“淡白梨花”,表面上看着和前任很客气,其实已经迫不及待地开始布置自己的势力。

只有孔宗翰这位继任者不一样,他就是那一件雪白色梨花。他停在东栏下,并不着急为自己的上任而忙碌。却对人事更迭的频繁,以及个人生命的短暂发出了叹息。

诗中的“清明”有两解。一种说法是指“清明节”,另一种说法是指把人事看得清楚明白。个人认为两种解释都说得过去。

假如从“赞颂”孔宗翰的角度来理解这首诗,用第二种解释,就等于诗人在说:像孔宗翰你这样将世事看得透彻的人,十分难得。

二、诗歌的创作背景

这首诗,写于熙宁十年(公元1077年)苏轼离开密州之前。六年前,苏轼因为上书反对王安石的变法,被人弹劾。因此他主动要求外放为官。

先到杭州三年,再转到密州。离京的时候,他才三十四岁,已经尝到了父亲与妻子亡故,政治失意的双重打击。

他开始接触道佛两家的学说,想要做一个清心寡欲的闲人。然后到了密州乡下打猎、赋诗,过了一段“左牵黄、右擎苍”的潇洒日子。

远离权力中枢的苏轼,过了几年好日子。当时的他,创作欲望高涨,许多名作都是在这一时间写出来的。然而,他当时尚未经历“乌台诗案”的打击。在游猎之余,还一心惦记着为国家上阵杀敌。

在杭州任上的时候,他见到了许多因触犯王安石新盐法下狱的百姓,想要救他们却无能为力。于是只能“执笔对之泣,哀此系中囚”,又恨自己“我之恋薄禄,因循失归休”。

后来到了密州,又写了大量的“抗暴诗”批评朝廷。再后来就是这些诗闹出了“乌台诗案”,让他下了大狱,几乎丢掉性命。

当时在密州时,他就与孔宗翰的侄儿孙文仲往来密切。经常给他写信讲述变法后百姓的惨状,表达对王安石党羽的不满。

离开密州的时候,苏轼已经四十岁了。眼看人到中年,事业还没有一丝进展,而王安石却混得风生水起,这就让他心中愈发不能平静了。

可是他除了写诗骂一骂,别的也不能做。于是他一会儿骂新盐政导致百姓“尔来三月无盐食”,一会儿骂新税法导致农民“卖牛纳税拆屋炊”,又骂当权者是夜鸮。

他深知除非王安石倒台,不然他在朝廷中是寸步难行的。谁让他父亲苏洵当年要写《辩奸论》,提前预言王安石是一个大祸害呢,这个梁子早就结下了。

苏轼把孔宗翰视为知己,所以自然而然地,在唱和诗中写通过《东栏梨花》来赞颂孔宗翰的为人与众不同,是一位难得的“明白人”。

结语

苏轼这一首诗的解法有很多,譬如有人认为,应当把末句中的“清明”理解成“清明节”。因为暮春和柳絮这种东西,本来就象征着清明节的到来。假如末句是在讲“清明节”,诗歌就是在感叹生命的短促。

假如把“清明”理解成“清楚明白”,诗歌就在赞颂孔宗翰。因为像他这样活着“清醒”的人,已经没有几个了。

明朝的郎瑛因为诗中的第三句“一株雪”与“梨花淡白”意思一致,所以认为它“重言相犯”,提出应该把第三句改成“桃花烂漫”就纯属搞笑了。

因为无论写诗还是作文章,都不能“以辞害意”。即使重言相犯,也好过胡说八道,前言不搭后语。

有读者曾经留言说:

他刚参加工作的时候,诸事不顺,十分沮丧。那个时候,他就特别喜欢读苏东坡的诗,特别是苏轼在黄州、惠州、儋州写的诗文。

众所周知,黄州、惠州、儋州是苏轼人生贬谪最悲惨的地方,也正是在这三地,苏轼留下了许多诗文,治愈了自己的悲伤,也治愈了许多后来人。

如果你觉得生活太难,就读一读苏轼的三首诗文,一定会豁然开朗。

01

黄州

人生不如意之事十有八九。常想一二,不思八九,事事如意。

1079年的“乌台诗案”是苏轼人生的转折点,也是他离死神最近的一次。在牢里待了103天后,苏轼终于被释放,命算是保住了。

第二年,43岁的苏轼被贬黄州,任黄州团练副使。说是团练副使,却不准擅自离开这个地方,也没有签署公文的权力,还要受到官府的监视。

黄州是一个穷苦的小镇,僻陋多雨,气侯不好。任何人被发配到这样一个地方,心情都好不到哪里去。

只有苏轼例外,他有一首《初到黄州》:

自笑平生为口忙,老来事业转荒唐。

长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香。

逐客不妨员外置,诗人例作水曹郎。

只惭无补丝毫事,尚费官家压酒囊。

在艰难的处境中,在险恶的环境中,他说这里水好,鱼肯定美味;这里山好,感觉闻到了笋子的香味。

真正的智者,从不在失望中沉沦,而是发现生活的另一番美好。苏轼就是善于发现人生之美的智者。

在黄州,一家人生活无着,他从学士变成了农夫,学着种稻,收获之后,像个孩子一样高兴。

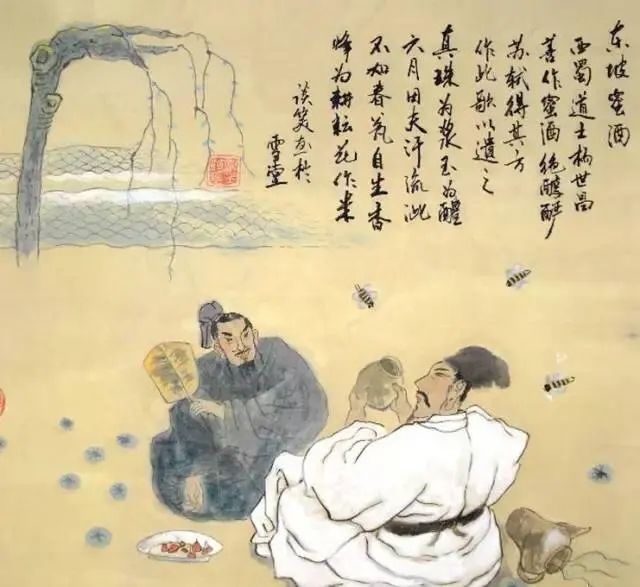

他喜欢吃,黄州的猪肉便宜,他买回来,研究成了“东坡肉”,风靡一时。

他自己动手,建了一处房屋,名为“雪堂”,过起了自在旷达的生活。

他时常喝着的小酒,与友人漫游,一次夜游赤壁,留下了千古传唱的《赤壁赋》。

本是囚徒一般的生活,在苏轼的经营下,却变成神仙一般的生活。生活不会事事顺意,只有善于发现美好的人,才能获得幸福。

林清玄说:人生不如意之事十有八九。常想一二,不思八九,事事如意。

粗茶淡饭没关系,朋友散场也没关系,生活不易也无所谓,只要你还拥有热腾腾的灵魂,日子就不会差。

02

惠州

人总要自己治愈自己。

《惠州一绝》

罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。

日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。

有人说苏轼的后半生,不是被贬,就是在被贬的路上。

苏轼在黄州呆了四年,又被起用,辗转在苏杭之间当知州。平平静静过了10年,一纸贬书下来,又被贬到惠州。

惠州地处岭南,多瘴气,在古时,那就是发配重型罪犯的地方。

有人传言:发配到岭南,很少有能活着回来的。苏轼被贬到岭南,又从天上掉到了地狱,此时的他,已经57岁了。

走了一千五百里路,横越南方的山脉,他千里迢迢来到了惠州。相比于被贬到黄州时手足无措,这一次到惠州,苏轼从容了许多。

他说惠州风景很美,当地居民对他也很好,住了一段日子,就“鸡犬识东坡”了。

在惠州,他发明了烤羊脊:

惠州市肆寥落,然日杀一羊。不敢与在官者争买,时嘱屠者,买其脊骨。骨间亦有微肉,煮熟热酒漉,随意用酒薄点盐炙,微焦食之,终日摘剔牙綮,如蟹螯逸味。

他还爱上了酿酒,自己酿过橘子酒和松酒,俨然一个行家。他一面滤酒,一面喝个不停,直到醉得不省人事。

这样的苏东坡,想想就可爱。

惠州的荔枝,也让苏轼爱不释手。“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”给岭南打了一千年的广告。

在苏轼眼中,岭南不是那个瘴疠满地,荒芜不堪的地方,而是一个可爱的、可亲的地方。这里的荔枝很美,这里的人很好。

他将自己比喻为脱钩之鱼,是啊,挂在钩上,怎能解脱呢?

在惠州,他用荔枝、用酒、用美食治愈了自己。

你若爱,生活哪里都可爱。这个世界上没有不带伤的人,无论什么时候,你都要相信,真正治愈自己的,只有自己。

当你沉沦时,如果连你都放弃自己,那么才是彻底没救了。

03

儋州

此心安处,便是吾乡。

《定风波》

常羡人间琢玉郎,天应乞与点酥娘。

尽道清歌传皓齿,风起,雪飞炎海变清凉。

万里归来颜愈少,微笑,笑时犹带岭梅香。

试问岭南应不好,却道,此心安处是吾乡。

本以为惠州会是苏轼人生的终老之地,命运加诸于他的苦难,却并没有结束。

1097年,花甲之年的苏轼被贬到了儋州,在海南岛。在宋朝,这是比死刑低一等的处罚。

海南的环境比惠州还要糟糕:岭南天气卑湿,地气蒸溽,而海南为甚。夏秋之交,物无不腐坏者。

人非金石,其何能久?在这里,怎么能生活久呢?

而苏轼就在这里生活了三年。

没有住的地方,在当地居民的帮助下,他盖了一间简陋的房子,房后就是槟榔林,他的房子便叫“槟榔居”。

海南地处偏远,苏东坡回归自在,他自如地和他人交往。他的朋友有农夫、读书人,有时候,和村民在槟榔树下就聊起来天。

庄稼汉没有苏轼的学识,说我不知道说什么。苏轼说:那就谈鬼。告诉我几个鬼故事。

在与村民的自在交往中,苏轼获得了快乐,有时候村民一天不来和他聊天,这一天,苏轼一定不开心。

苏轼有一篇短文《书上元夜游》,可见他在儋州的心情。

己卯上元,予在儋州,有老书生数人来过,曰:“良月嘉夜,先生能一出乎?”予欣然从之。

步城西,入僧舍,历小巷,民夷杂揉,屠沽纷然。归舍已三鼓矣。

舍中掩关熟睡,已再鼾矣。放杖而笑,孰为得失?过问先生何笑,盖自笑也。

然亦笑韩退之钓鱼无得,更欲远去,不知走海者未必得大鱼也。

这一年的上元节,有几个老书生来看苏轼,问他,月亮皎洁,要不一起出去走走。

苏轼欣然应允,穿过村舍、小巷,看到汉族和少数民族混杂在一起,卖酒卖肉的满街都是。

一直玩到三更天才回去,而家里的仆从们早已打起了鼾声。

多年前,苏轼的好友王巩(字定国),因受乌台诗案连累,被流放广西宾州。

在被贬的日子里,侍妾柔奴不离不弃,相知相守,苏轼问她岭南风土应该不是太好吧,柔奴答道,此心安处,便是吾乡。

苏轼深受触动,写下诗句:

试问岭南应不好,却道,此心安处是吾乡。

而这句词如今成了他在儋州的写照。

来到儋州的苏轼,已然将儋州当作了第二故乡。

《菜根谭》里有一句名言:心随境转则凡,心能转境则圣。

快乐的人在荒原,依然有发自内心的璀璨笑容;忧郁的人在沃野,也可能愁容满面。

决定我们人生的,从来都是心态。

当你坦然面对命运加诸的苦难,当在苦难中努力寻找治愈的光亮,那么,身在何处,都如在乐原。

苏轼已经离世了984年,可这900年,却依然不断地有人提及他。

人们向往他在苦难中的乐天,羡慕他在平常生活中的美好。

不论在何悲惨的境地,他总能找到生活的乐趣,在苦难中,依然能将生活开出一朵花来。

既入江湖中,便是薄命人。人生于世,没有不带伤的人。

如果你困囿于苦难时,依然能发现生活中的小美好;

如果你陷入沼泽,依然能自己安慰治愈自己;

如果你跌入低谷,依然不失对生活的希望;

那么,这个世界上,就没有什么能够打倒你。不论身在何地,都如在乐园。