大家好,我是学堂君。

本篇没有谈及后世诸多先贤发展演绎出来的《易经》知识,而直奔华夏文化最早期《易经》的纯正源头,讲一下华夏文化的一些显著特征。

一、祖先生存的压力山大

上一篇14亿中国人,不可不知的上古华夏族的故事!我们讲了华夏文化的源头在天文。为什么需要天文?因为需要制定历法,以指导农事生产。

我们的先祖从采集,到渔猎,最终定型于农业文明。我们会发现,这就是一条摆脱不确定性,进而转向生存的确定性的光明之路。

采集为生,哪里有可供采摘的树林?树林中哪里有野果子?哪些野果子可以食用?这都是存在较大的不确定性的。

我们早期华夏族先祖无法制定一个计划,实现一年到头能够稳定的采集到的所需的食物,也无法制定类似明年食物产量较今年翻一翻的计划。所以,需要随着季节不断地迁徙。

渔猎为生,同样如此。到哪里捕鱼,哪个山里打猎,并不能每次都稳定地找到食物来源。

有可能今天打了两头,明天打了十头,后面连续十天都一无所获。这种生存方式太过于被动了,而且风险极大。

作为男性同胞或者部落首领,这压力太大了,每次兴高采烈的出去打猎,结果经常空手而归,有时候大腿胳膊还被猛兽卸掉了一个被抬回来,总是饱一餐饿一顿。

男性同胞出去混,也是要面子的。作为部落首领,那就更要面子,大家都跟着你混,结果天天吃不上饭,饿肚子,受伤了还治不了,这哪行。

因此,搞食物的渠道,医疗保障水平,体现先进生产力的工具,都需要提升才行。这些需求都倒逼着首领想办法,首领的压力山大。

当然我们华夏族的首领没有让人失望,其结果似乎也和历史上记载的诸位圣王的功绩一样,发展了农业,发展了医药,改进了生产技术等等,伏羲,炎黄,尧舜禹等等都是这样。

一切的生存压力都驱动着我们的先祖,需要找到宇宙自然的恒常规律,然后来指导行动,预测未来。

二、重回华夏祖先的身边

我们不难想象上古时期我们的华夏先祖年复一年的生活画面:

太阳每天固定从部落旁边的那棵大树的方向升起,天又逐渐亮了。鸟兽总是肆意地鸣叫,部落旁边的那棵树,总是随着气候周期性地发芽开花、成熟结果。

族人在天气晴朗的时候,会共同采集劳动,捕猎进食,有时候捕猎后回家的族人会少一个两个,那都是遭受野兽袭击,先祖同样经历着族人降生与死亡。

有时候,在一个惬意的午后,他们吃饱了就躺在草地晒太阳。没过多久。天气偶尔会突然起风下雨,闪电打雷,有些时候也会有洪水袭来,冲毁部落,也有时候天气有异常干旱炎热,需要躲进山洞纳凉。

在晚上,月亮也是周期性的阴晴圆缺,在很久很久以前听着族人谈起日食和月食,如今真是幸运,再一次碰到。

从以上的诸多生活场景中,我们抛开现有的知识,设身处地的回到千万年前的华夏先祖身边,就同样会发现,以上这些事情的规律性和确定性是存在巨大差别的。

第一等,太阳的升降与昼夜交替,月亮的朔望圆缺,这两个规律性是排在最前面的,似乎不以任何人的意志为转移。除了多云下雨之外,必定规律性的发生,简单可预测,屡试不爽。

第二等,气候的周期性冷暖交替,草木的周期性发芽开花结果凋零。这两种规律则是紧随其后,似乎同样不以任何人的意志为转移,而且这种冷暖交替似乎还和太阳的运动有关。

但是这种具体的联系和规律,在圣人发现之前,仍旧是模糊不清,似有似无,昏暗不明的。

第三等,什么时候起风,打雷,下雨,洪水干旱,起风打雷似乎和季节气候有某种关联,洪水干旱就比较难以琢磨,周期性规律性完全不如太阳东升西落,月亮朔望圆缺那么显著。

第四等,就是外出捕猎的时候,族人什么时候被猛兽袭击致命而离世,族群的长者什么时候离开,这个也是没有什么周期性的规律可言的。

基于此,我们华夏族的先祖,首先就把目光投向了头顶的那片天空,投向了日月和星辰大海。

三、天文与地理气候的关联性

真正而长久的文明,为什么必须要锚定天文?

因为只有天文,才是相对永恒不变的,那种周期性和规律性塑造的确定性才是值得锚定的。

把确定性锚定在部落前的一颗树行不行?当然可以!但是树一旦被雷劈死了,文明怕是要坍塌。

就像有些民族,把文明锚定在一个山上,认为世界宇宙都围绕着那座山在转,这太危险了,万一地震把那个山正崩塌了,信仰坍塌了,人还怎么活?

所以,我们华夏族的祖先,把目标锁定在天空,并且用圭和表等极其原始和简陋的天文仪器,通过观测日影,确定了东南西北等方位。

进一步确定了冬至、夏至,春分、秋分等关键节点,并且弄清楚了一个回归年的天数约365天多一点,以及一个朔望月的天数为29天半左右。

而将冬至、夏至,春分、秋分再细分,就得到立春,立夏,立秋,立冬。再进一步细分,就推演出二十四节气。

通过日月观测等天文制定的历法,虽然把时间划分出来了,但是这样还没有完。

这只是天文运动周期的时间划分,单纯的天文运动周期和纯粹的时间划分,并不能和我们的生活相挂钩,就好比假设有一个原子钟,每一秒都十分精准,但是和我们的生活感知的日月星辰等天象不符,以及和我们生存的环境气候对应不上,也是没有用的。

所以,我们华夏族的先祖,将依靠天文制定的历法又和当时生存的环境中的季节气候,时令节律变化紧密联系起来。

于是我们的华夏族的祖先将一年二十四节气中每一节或者一气对应三候,一共七十二候,各候均以一个物候现象相应的规律诞生。

古人总结出来现存于世的“七十二候”,就是根据黄河流域的动物、植物以及其它自然现象变化的征候等编写而成,用来说明节气变化,作为黄河流域农事活动的依据。

例如春分:初候,玄鸟至;燕来也。二候,雷乃发声。雷者阳之声,阳在阴内不得出,故奋激而为雷。三候,始电。电者阳之光,阳气微则光不见,阳盛欲达而抑于阴。其光乃发,故云始电。

例如立夏:初候,蝼蝈鸣;蝼蛄也,诸言蚓者非。二候,蚯蚓出;蚯蚓阴物,感阳气而出。三候,王瓜生;王瓜色赤,阳之盛也。

看到自然界的燕子来了,开始打雷了,闪电了,地上的虫子开始鸣叫了,蚯蚓出来了,什么花开了,果实熟了,就知道现在对应一年的那个时间,不用看日历,不用看手表时间,人直接和天地自然相连接。

古人观测天文制定历法,其目的不是为了制定历法本身,而是为了观象授时指导农业生产。

古人的头抬得再高,也都离不开脚下的土地,和地上生存的地理环境气候变化规律。

于是,我们发现一部《易经》在讲天文历法,配套的,就有一部《山海经》和其配合着讲天象观测对应在地理上中的内容。

所以《山海经》不是一本讲志怪的书,而是配合天文历法兼顾地理的书。

当然,天文的观测,是从最简单的日月开始的,逐级发展到五大行星,以及三垣二十八宿的。

华夏族的先祖,是从粗略的观测,制定粗略的历法,然后在历经诸圣先贤,不断的以毕生精力投入到天文观测和数据收集与历法校正的事业中来,才有了我们这个民族从不间断的文明延续和发展。

四、历法的起源与推演

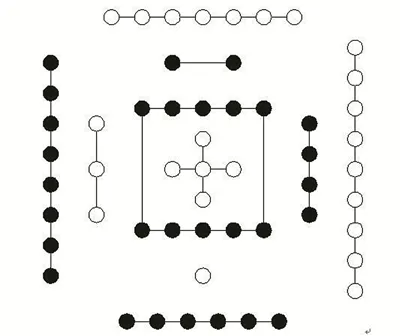

为什么河图是四个方向?因为这是一个简易的春夏秋冬四时模型,是在讲一年四时的阴阳消长的规律。

这是人类首次发现并解释了天地日月周而复始运动的规律,使人类从被动的蒙昧的生存状态,第一次转向理性的理解天地自然。从而可以主动的预知未来,看见未来,从而趋吉避凶,趋利避害的生存。

其伟大的意义,远非人类登上月球,登上火星所能及。发一亿个诺贝尔奖都显不出其划时代的意义。

有了春夏秋冬四时模型,我们可以预见多少天后,天气会转冷,需要提前准备好柴火和毛皮御寒。我们可以遇见多少天后天气会转暖,种子会发芽,在春季前后撒下去就要比在秋季或者冬季盲目的撒下去收成要好。

进一步演变到洛书,我们发现有八个方位,这就是对河图的进一步推演和完善,从冬至夏至,春分秋分,分定的四时模型,进一步推演细化,得到立春立夏立秋立冬四个节点,就是将一年的周期性运动进一步精细化的过程。

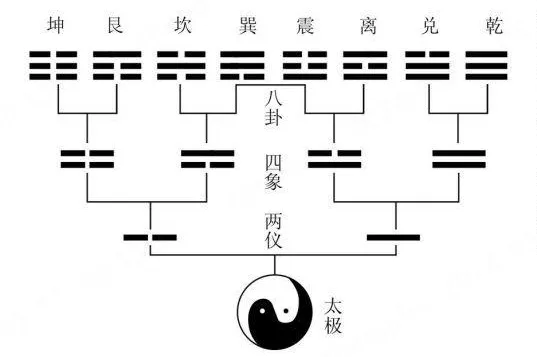

我们继续再看,从河图洛书到伏羲先天八卦,就是进一步的推演和细化。伏羲一画开天,将世间万物从鸿蒙一片的太极分为阴阳两仪,万事万物都是阴阳互作的产物。孤阴不生,孤阳不长,所以包括天地四时在内,都是阴阳此消彼长的结果。

如果只有阴阳两仪,能解释夏至和冬至,就像太阳在赤道以上至北回归线的时间为阳,从赤道降落到南回归线以下的时间为阴一样,对应着北半球的夏季和冬季,但是,仅限于阴阳两仪仍然没法精确的指导生活。

所以,还得进一步推演精细化研究,就产生了四象。将两个阳爻代表着夏,将两个阴爻代表着冬,将一阴一阳代表着春和秋。

四象就像河图一样,只能止步于四一年四时,相对来说仍然比较粗略,无法精确的指导生活生产。

例如,百姓就是想知道我在一年的哪一天播种收成最稳定最好,你作为首领,不能说在春季播种最好。

这就好比狙击手发现目标一样,得报告具体的方向,几点钟方向。不能说敌人在前面,在后面,在左边,在右边,这样报告还是没法精确的瞄向敌人。

农业生产也是一样,最好是具体到一年的哪一天播种,而不是说在哪个季节播种,道理是一样的。

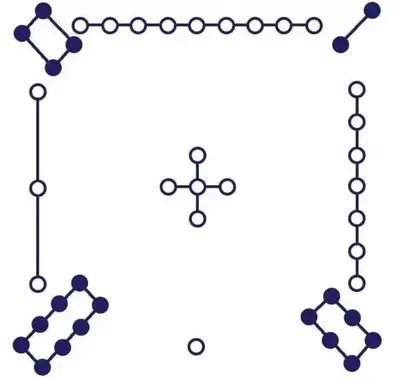

这样就直接倒逼着伏羲将河图洛书进一步推演为先天八卦,这就是在四象的基础上,进一步将阴阳二气细分,以三个阳爻代表夏至,以三个阴爻代表冬至。

从乾卦往坤卦方向,依次是阳气消减,阴气上涨,这是从夏天到冬天的过程。另一边坤卦往乾卦,从冬至转向夏至,同样依次使阳气上涨,阴气消减,这是从冬天到夏天的过程。

天地,阴阳,就在先天八卦中此消彼长,互相推动运化。

为什么需要推演成先天八卦?因为八卦除了八个关键节点,还有24个爻,相当于把八个节点再进一步细分,把一年分成24分,也就是24节气的诞生,本质上是一个天地阴阳运化规律继续推演并且精细化的过程。

有人说,我们的华夏文化到商朝时只有四个节气,到了周朝时发展到了八个,到秦汉年间,二十四节气已完全确立,这个说法太保守了。

邓平等制定的《太初历》,正式把二十四节气订于历法,明确了二十四节气的天文位置,这也是非常晚期的事情了。

不然很难解释为什么在炎帝神农氏的时候,就大量的教人种植五谷,没有历法,不清楚季节气候时令,怎么大面积种植农作物?

而且,需要注意的是,炎帝和黄帝都是改进农业生产技术,拓宽了食谱,确定下来了可以食用且高产的主要的几种作物,也就是我们俗称的五谷。

在这期间他们还修订了历法,更加精确的指导农事生产,而不是我们误解的是神农氏首次发明了农业种植。重点在这里,是改进提升,不是首次发明。

因为,我们华夏族的祖先走南闯北千万年,植物的成熟的种子散落到泥土里,来年长出新芽,这个现象并不难发现。

在生存的早期,华夏族的先祖面临比较大的困难有以下几个:

第一,不知道什么能吃什么不能吃,有些食物容易中毒,肚子饿极了吃了搞不好就死掉了;其次,不知道哪些适合驯化并且高产;第三,没有搞清楚一年的周期和气候变化规律不知道什么时候该播种收获;第四,没有诞生出先进的生产工具和灌溉技术。

不是我们的先祖不想大丰收,是条件不成熟不允许我们的先祖每年稳定的大丰收。

但是能不能种呢?也能种,就是缺乏生产规模的稳定性,产量收成的随机性也大一些,搞不好就颗粒无收。

所以直到天文历法的诞生,农业开逐步进入快车道,并且随着生产工具的发展,才有了产量爆发性的增长和人口跃迁式的增加。

我们华夏族的先祖发现一个东西,和使用一个东西,最后成型并且记录一个东西,是完全不同的时间概念。

这就好比我们的药典或者医书,先是发现,然后是实践,经过大量的实践,最后再总结出来形成可见的文本形式。

成熟的文本的记载相较于发现和使用,普遍存在时间的滞后性。

同样还有一个问题容易被忽略,就是华夏族早期的历史并不是一开始就是有文字记载的,但是依然不影响先进技术和文明的发现和使用。

一些疑古派总是咬着文字记载和出土文物来否定历史,这是一个重大的研究和理论误区,执意要找一些不可能找到的东西。

没有文字记载的时代,且无法保存的时候,并不等于历史不存在,因为所有的历史和文明的发端,不是从文字记载开始的。文字,和农业的成型一样,也是非常晚期和成熟的事情了。

因为结绳记事,或者画图做记号,已经完全无法满足族群的大规模扩张的需求了,所以才需要将记述系统进行迭代升级。

伏羲的八卦就完全可以作为一部天文历法的书,一个回归年有365天,分为四个季节,八个关键节点,每一个爻对应的是8个关键节点的进一步细化节点,也就是俗称的24节气。

我们可以把这个八卦分发到不同的部落中,发之前给各部落首领做个培训:太阳每升降15次,就在下一个爻上做记号,该记号到了就需要对应的做什么事情,到哪个点就可以播种了。

这样一年下来24个爻勾完了,就发一个新的重新记录,中间有误差,就到部落首领的这个总部来自动更正校对。

而且除了时间,八卦还是方位图,根据方位,不同的部落相互之间交通来往就更加的顺畅,不至于迷路偏航。

五、为什么会出现六十四卦

我们接着讲,为什么还需要继续将先天八卦推演至六十四卦。

我们华夏族的历法其实有一个重要的特点,就是阴阳合历。

阳历,就是24节气,把太阳的因素考虑进来了,阴历,就是根据月亮的朔望周期,把月亮的因素考虑进来了。

这样和我们最为熟悉的两个天地的运动规律就和我们的生存环境可以挂上勾。看月亮的朔望和位置或者看太阳的影子长度位置,就能知道什么时节,气候。

古人早就发现,一个回归年月亮会圆缺12次。但是这一年的冬至日和第二个冬至日中间的月相朔望并不是完整的12倍关系。

朔望月的平均长度大约为29.53日,12个月的长度,等于354天。显然它与一个回归年的长度365天相比,少了11天多。

很显然,只需要三年的时间,阳历就比阴历多出33天多,也就是一个月。这个现象只要开始记录,就不难发现。

随着时间的推移,二者之间会相差越来越远。十年差一个季节,十五六年就会出现“六月飞雪”的奇观。

所以我们的祖先为了解决这个问题,就需要在一定的周期设置闰月,也就是一年有13个朔望月,这样一年就有384天左右。这个数字正好是64卦乘以6爻的结果,一共384爻。

也就是说,对于一年历法的精细化要求,至少365天,就必须将先天八卦推演至64卦,而最长的一个闰年384天,就决定着可以止步于64卦,可以不用再进一步继续推演,因为64卦已经可以涵盖一年的所有节点细分了。

六、教会我们看见未来

因此,64卦的每一卦,都是代表着一个大的时间周期内天地阴阳变化的象数模型,而每一卦的6个爻,又是一个细分的小的时间周期内的阴阳变化的模型。

易经原本就是根据天文制定的历法性质的书,是天地阴阳四时运动变化的象数模型,其首要目的是指导农事生产。

而后世的《周易》之中,将人的因素也加了进来,尤其是周文王,周公,孔子,将易经应用于人伦教化。

将天文天道之书,用于人伦,这既是对《易经》降格,也是对《易经》应用的继承和发扬。

原始而纯正的《易经》思想,和《道德经》中讲的大道思想一样,是一种教人理解天地自然,把握天地自然,从而顺应天地自然的思想。

这种理解自然,看见未来的思想,就是其可以用以指导人们生活的基础和前提。

《易经》的思想,就是华夏文化思想的一个源头和缩影,教给人一种预知未来,提前看见未来的能力。

我们在春天就能看见秋天的收获,所以我们选择在春天播下希望的种子,只要脚踏实地,辛勤耕耘,到了秋天就一定会有好的收成。

所以由于《易经》的这种看见未来的思想,给我们华夏族塑造了很多优秀卓越的文化品格:道法天地,顺应自然,脚踏实地,自强不息,天道酬勤。

基于此,《易经》思想教给我们这个民族预知未来的思想和能力,让我们这个民族没有走上迷信和虚幻的世界,没有走上靠装神弄鬼过日子的那条虚妄的路。

它教会我们这个民族,自始至终都过着深入的理解世界,过着踏实、现实而又浪漫的生活。

作者:慎承

编辑:继之

图片:源于网络版权归原作者所有。

来源:慎承学堂

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

咱今儿个唠唠那些 “古今跨栏选手”—— 古代特定场景里的词,几经演变,搁现在比较常用,而且意思还来了个

“乾坤大挪移”。咱就图个文化乐子,不踩任何坑,纯粹看老祖宗...

咱今儿个唠唠那些 “古今跨栏选手”—— 古代特定场景里的词,几经演变,搁现在比较常用,而且意思还来了个

“乾坤大挪移”。咱就图个文化乐子,不踩任何坑,纯粹看老祖宗... - 前言自明灭亡后,西方便企图灭绝中华文明,进行了几百年的进行绞杀,中华文明遭受到了严重的冲击,文化断层严重。清朝灭亡后也没有进行对其彻底清算,导致遗毒尚存。特别是近...

- 《兰亭集序》是东晋王羲之在兰亭雅集后所作序文,以永和九年会稽山水聚会为背景,借山水雅集抒发人生哲理思考,揭示生命短暂、世事无常的永恒命题,批判“一死生”的虚妄思想...

- 《二十四孝》全名《全相二十四孝诗选集》郭居业撰。《全相二十四孝诗选集》刊行后,得到广泛流传,成了元明清以来儿童的启蒙教材、一本广受欢迎的宣扬中华文化精神核心的经典...

- 《和子由淹池怀旧》[北宋]苏轼人生到处知何似,应似飞鴻踏雪泥。泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。译文...

- 《茶经》是中国乃至世界现存最早、最完整、最全面介绍茶的第一部专著,被誉为茶叶百科全书,唐代陆羽所著。此书是关于茶叶生产的历史、源流、现状、生产技术以及饮茶技艺、茶...

- 今天列出中国历史上主要思想家的核心思想及其对后世的深远影响,按时间顺序详述:01先秦时期(公元前11世纪—前221年)周公(约前11世纪)核心思想: 提出“以德配天”“敬天...

- 临摹作为篆刻学习必不可少的一个环节,对于临摹范本的选择尤为重要。无论是秦汉古印,还是明清流派大家的作品,都是经过历史沉淀的经典之作。这些作品不仅字形规范、章法严谨...

- 金刚经深不可测。金刚两个字就是不朽的意思。 《金刚经》就是不朽经典的意思。金刚经是大乘佛学以及禅学的原始经典。全书极具辩证法。充满自相矛盾的悖论,随诠随遮。深不可...

- 来源:如烟止语

- 桃夭先秦·诗经·国风·周南桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。桃之夭夭,有蕡其实。之子于归,宜其家室。桃之夭夭,其叶蓁蓁。之子于归,宜其家人。关雎先秦·诗经·...

- 最近欧盟通过了援助乌克兰500亿美元决议,显示欧盟对俄整体敌意。欧盟所依赖的军事联盟,北约则宣布了代号为“坚定捍卫者2024”军事演习,是冷战后最大规模军演,演习区间跨度...

- 中国文学的演变历程是一部跨越数千年的文化史诗,深刻反映了不同时期的社会风貌、思想变迁与审美流变。以下以关键历史节点为脉络,结合具体案例进行解析:01先秦时期:文明基...

-

有个成语叫“雪泥鸿爪”,据说出自苏轼的《和子由渑池怀旧》。成语词典里,给“爪”的注音是“zhǎo”。有一种美食,有的地方叫“鸡脚”,更多的地方叫“凤爪”。这个“爪”,...

有个成语叫“雪泥鸿爪”,据说出自苏轼的《和子由渑池怀旧》。成语词典里,给“爪”的注音是“zhǎo”。有一种美食,有的地方叫“鸡脚”,更多的地方叫“凤爪”。这个“爪”,... - 时至今日西方还在编造伪史,2023年7月10日,美国、加拿大考古学家在以色列发现了一幅老虎追逐山羊得马赛克画(下图),年代在西元400年,距今1600年。发现的位置是在以色列一...

- 90年代,我家老厂东边有一片空地,偶尔会在凌晨天蒙蒙亮的时候传来枪声,当时我们一帮小孩观点不一,有的说是民兵训练,有的说是刑场在枪毙犯人。虽然直到现在也没搞明白哪来...

-

1959年夏的庐山会议,在党的历史上产生了深远影响,中央办公厅一些老同志建议把它列为《杨尚昆回忆录》的一章,得到杨尚昆的同意。1996年12月,1997年3月、5月,杨尚昆三次同...

1959年夏的庐山会议,在党的历史上产生了深远影响,中央办公厅一些老同志建议把它列为《杨尚昆回忆录》的一章,得到杨尚昆的同意。1996年12月,1997年3月、5月,杨尚昆三次同... -

得知老爷回家还带回一位少爷,孟氏夫人吩咐安排接风宴,段府上下忙碌起来!段府朝南的广亮大门,内落定尺的财门,两步台阶,两侧曲阳青抱鼓...

得知老爷回家还带回一位少爷,孟氏夫人吩咐安排接风宴,段府上下忙碌起来!段府朝南的广亮大门,内落定尺的财门,两步台阶,两侧曲阳青抱鼓... -

江淳按:1862年,太平天国还没有灭亡,马克思已经对太平天国完全失望了。在他的《中国纪事》一文中,马克思毫不容情地斥责道:“太平天国除了改朝换代以外,他们没有给自己提...

江淳按:1862年,太平天国还没有灭亡,马克思已经对太平天国完全失望了。在他的《中国纪事》一文中,马克思毫不容情地斥责道:“太平天国除了改朝换代以外,他们没有给自己提... -

1938年,一家名为“联和行”贸易机构在香港成立。当时无人能想到,80年后它将成为世界70强的万亿央企——华润集团。其原始资金仅为两根金条,创始人秦邦礼文化不高,还是学徒...

1938年,一家名为“联和行”贸易机构在香港成立。当时无人能想到,80年后它将成为世界70强的万亿央企——华润集团。其原始资金仅为两根金条,创始人秦邦礼文化不高,还是学徒... -

龙,一种存在于上古神话和史书记载中的神圣生物。它不仅是封建帝王时期权力的象征,更是中华民族几千年来信仰的图腾。每一个帝王都会自称真龙天子,穿龙袍,有自己的龙旗。作...

龙,一种存在于上古神话和史书记载中的神圣生物。它不仅是封建帝王时期权力的象征,更是中华民族几千年来信仰的图腾。每一个帝王都会自称真龙天子,穿龙袍,有自己的龙旗。作...